En un reciente artículo publicado en la revista digital Aeon, Neil Levy, investigador de Oxford y profesor de Filosofía en Sidney, ofrece una perspectiva sugerente sobre el debate relativo a la libertad de expresión y los escraches (no-platforming en inglés). Señala que los oradores invitados a las universidades reciben un reconocimiento que influye en la consideración de sus argumentos, dotándolos de una presunción de autoridad. El autor considera que los escraches pueden ser una respuesta legítima dirigida a poner en cuestión dicha presunción, pues buscan contrarrestar el reconocimiento que la institución universitaria le otorga, así como su influencia en la valoración de sus argumentos.

La mayoría de autores preocupados por este asunto asume que los escraches atentan contra la libertad de expresión. En general, se acepta la idea presentada en la Corte Suprema de EEUU por el juez Brandeis (sentencia de 1927, Whitney v. California), contra la falsedad y las falacias: «el remedio a aplicar es más discurso, no silencio forzoso». Quizá una excepción sea Christina E. Wells que, en Free Speech Hypocrisy (2018), afirma que el escrache debe considerarse como un modo de expresión legítimo.

Levy elabora una línea de crítica diferente contra los que se oponen a los escraches. En primer lugar, presenta la perspectiva privilegiada por quienes critican este tipo de protesta. Según él, los defensores del incontrolado flujo de ideas y discursos evalúan esencialmente lo que él denomina «pruebas de primer orden». La presunción de este enfoque es que los sujetos racionales son capaces de evaluar la validez de los argumentos expuestos por el orador y determinar su opinión a partir de dicha evaluación.

No tiene la misma presunción de veracidad una opinión vertida en un foro de internet que un artículo publicado en una revista de prestigio

Sin embargo, para Levy, existe un elemento esencial en toda discusión que influye necesariamente en el modo en que nos enfrentamos a dichos argumentos: ese es el impacto de las «pruebas de orden superior».

¿Cuáles son estas? Una serie de elementos colaterales a la pura confrontación de argumentos que, sin embargo, influyen de manera relevante en el oyente. Levy pone un ejemplo ilustrativo. Dos personas, después de compartir una cena, deciden repartir los gastos a medias. Imaginemos que el coste total de la cena son 40€. Una de las personas hace la cuenta y concluye que cada comensal debe pagar 20€. Sin embargo, la otra le replica que ha calculado que son 22€. A priori, la cuenta es muy sencilla, pero en cualquier caso, el comensal que ha propuesto pagar 20€ por cabeza, casi de modo instintivo, volverá a calcular la división.

Este ejemplo demuestra que algunos elementos ajenos a la propia argumentación (en este caso a la propia cuenta matemática) influyen en la postura que tomamos sobre una determinada conclusión. El desacuerdo es uno de ellos. Existen ejemplos más ilustrativos: no tiene la misma presunción de veracidad una opinión vertida en un foro de internet que un artículo publicado en una revista de prestigio; no se evalúa del mismo modo la propuesta de división de una cuenta hecha por un niño de 12 años que la de un doctor en matemáticas, etc.

Habida cuenta de esta reflexión, «una invitación para hablar en un campus universitario, en un evento prestigioso o escribir un artículo de opinión otorga pruebas de orden superior» argumenta Levy.

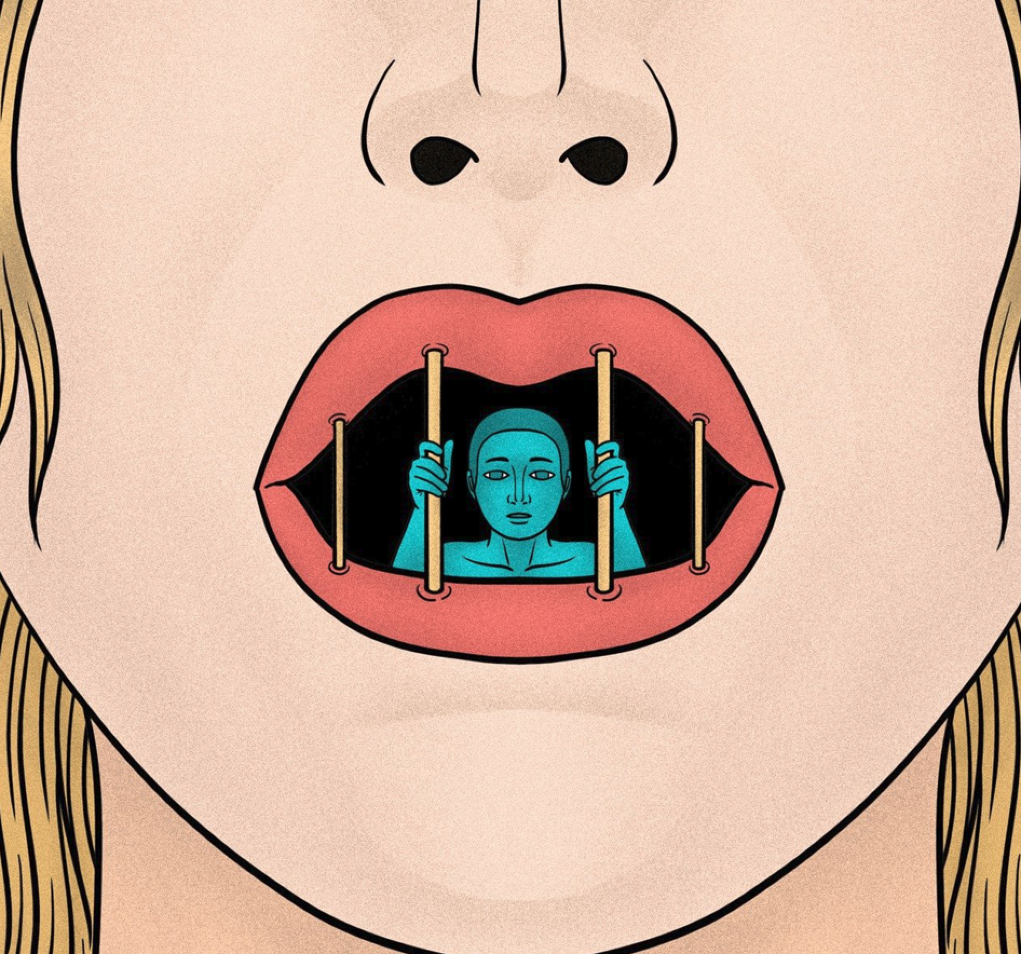

Cuando se permite a un orador subirse al estrado de una universidad, se le está dando una pátina de autoridad y prestigio que no tendría en caso de que expusiese sus opiniones, por ejemplo, en la esquina de un parque. La presunción de credibilidad, interés y competencia generada por el apoyo de una universidad son «pruebas de orden superior» que influyen en la ponderación de los argumentos escuchados. Levy señala que el refuerzo del orador es doble: por el prestigio de la institución anfitriona y porque ha sido seleccionado entre muchos potenciales oradores como el más oportuno. Y subraya que estas cuestiones son «pruebas genuinas» que es racional tener en cuenta, y por ello considera también razonable contravenirlas cuando su adscripción a un orador no sea legítima.

El ponente, desde el estrado, cuenta con cierto halo de veracidad que se convierte inevitablemente en un hándicap para quien habla desde una butaca

Estas «pruebas de orden superior» se caracterizan por ser muy difíciles de rebatir. Esta idea es esencial para rechazar los argumentos que defienden «más discurso». Los defensores del marketplace of ideas afirman que la posibilidad de invitar a oradores con ideas contrapuestas o la exigencia de que se abra un turno de palabras para que los asistentes puedan rechazar lo que han oído, sirven para discutir las posiciones del orador. Sin embargo, Levy señala que estas medidas no anulan el efecto de la invitación sobre la presunción de competencia del orador. En cierto modo, cualquiera que haya acudido a una charla y haya intentado rebatir las propuestas del ponente habrá sentido la impotencia que deriva de la desigualdad espacial: el ponente, desde el estrado, cuenta con cierto halo de veracidad que se convierte inevitablemente en un hándicap para quien habla desde una butaca.

Levy reconoce que este tipo de argumentos tienen únicamente validez prima facie. Sin embargo, apunta de nuevo contra los defensores del marketplace of ideas al señalar que dicha validez, para ser contrarrestada, debe atacarse con argumentos también de «orden superior» que generalmente no estarían dispuestos a aceptar como propios del debido debate.

Los ejemplos son ilustrativos: para negar la competencia de un invitado a una universidad podría afirmarse que «ha sido invitado porque es gerente de una empresa que financia a la universidad, no porque haya trabajado con rigor el tema del que hablará». Este no es un argumento del tipo de «primer orden» privilegiado por la perspectiva de «más discurso», e incluso generalmente se descarta por considerarse una falacia ad hominem. Sin embargo, si la idea de «pruebas de orden superior» es sostenible, este tipo de discusiones «de orden superior» serán esenciales para sustanciar un asunto racionalmente relevante: el grado de autoridad a asignar al orador.

Levy presenta entonces su argumento: los escraches son una de tantas «pruebas de orden superior» que actúan para reflejar elementos a tener en cuenta a la hora de evaluar la pertinencia, competencia y validez no tanto de los argumentos del orador, sino de su propia condición de orador. Implícita en esta afirmación está la idea de que el escrache, como tal, influye en la apreciación «de orden superior» que se hace sobre la ponencia existente.

La presunción de que un escrache actuará en contra del interés del ponente es dudosa: podría convertirle en víctima

Imaginemos que el ponente es un provocador nato, con nula competencia en la materia. Asumamos también que una institución universitaria tiene siempre cierto halo de prestigio, por tratarse de una institución dedicada a la educación superior. «Podemos estar seguros de que cederle espacio en la universidad producirá pruebas en favor de sus puntos de vista que será difícil rebatir». Pero no podemos estar seguros de que un escrache sirva contra ese provocador. Si bien a las universidades se les presume prestigio de por sí, efectos de los escraches sobre potenciales asistente son imprevisibles. En ese sentido la presunción de que un escrache actuará en contra del interés del ponente es dudosa: podría amplificar su mensaje, convertirle en víctima. Desde la perspectiva de quienes pretenden acallar al ponente sería necesaria una valoración táctica de los posibles efectos del escrache y pensar con prudencia antes de actuar, pues esos efectos no pueden discernirse en el plano teórico o a priori.

Este matiz añade una consideración «de orden superior» a valorar: ¿quiénes son las personas que promueven en escrache? ¿Cuáles son sus intenciones? Igual que el ponente puede ser un ignorante, o un provocador nato, nada impide pensar lo mismo de quienes organizan el escrache. ¿Lo hacen con argumentos o precisamente por carecer de argumentos?

¿Cómo es posible saber si un orador está legitimado a aprovecharse del prestigio de una institución universitaria para exponer sus opiniones? Es decir, ¿cómo saber si lo que afirma merece ser reconocido como creíble, interesante y razonable? Los riesgos de silenciar la verdad a través de la censura fueron señalados por John Stuart Mill en Sobre la libertad (1859). Parece que la premisa de Levy (que el orador exponga un punto de vista «que sabemos que es falso») tiene los pies de barro.

¿Quién decide quién está legitimado para invitar o no a oradores a la universidad?

A su vez, esta pregunta apunta a otra de importancia esencial: ¿quién decide quién está legitimado para invitar o no a oradores a la universidad? La utilización de un escrache podría leerse del siguiente modo: un determinado grupo de individuos se considera legitimado a revocar la decisión de otro grupo de individuos de reconocer a un orador el privilegio de aprovecharse del prestigio de una institución de la que ambos grupos forman parte.

Sin embargo, estas dudas tampoco deben llevar a engaño. La tarima de una universidad es un espacio de autoridad que «distorsiona» la valoración de los argumentos del orador, y es cierto que esta «distorsión» no se arregla a través de los medios que proponen los defensores de «más discurso».

Además, la propia intención o el modo de acceder a dicho espacio puede facilitar una consideración de si el orador merece la presunción de veracidad aparejada (defensores del absolutismo de la libertad de expresión han reconocido que hay ponentes, como Milo Yiannopoulos cuyo objetivo esencial es provocar, aunque luego se hayan retractado de dicha afirmación). En cierto modo, las «pruebas de orden superior» propugnadas por Levy tienen un fundamento de «primer orden»: quien lleva a cabo un escrache o quien invita a un charlatán, incluso aunque sea para provocar, tiene una posición sobre los argumentos del ponente.

Independientemente de que los argumentos presentados por Levy tengan cierta fuerza y deban ser evaluados, es relevante no dejar de lado que quien pretende impedir que un ponente exponga sus puntos de vista debe integrarse en un diálogo con el resto de la comunidad universitaria, alertando de la necesidad de no privilegiar el punto de vista del orador. Esto, al fin y al cabo, deberá acompañarse de «pruebas de primer orden» sobre la falsedad o la falta de rigor del mismo, aunque quizá podría ir acompañada de «pruebas de orden superior» que pongan en evidencia que se está otorgando al orador un prestigio vicario que no merece.

Además, no se debe desdeñar lo apuntado sobre la autoridad: quien lleva a cabo un escrache no solamente señala las pruebas (tanto de primer orden como de orden superior) que exigen que el orador no se aproveche de la institución. Además, de forma más o menos explícita, está señalando a la autoridad competente para otorgar un espacio universitario a un ponente y la está acusando de haber actuado de forma corrupta o negligente, descuidando las exigencias de rigor que se presume deben regir el acceso a la tribuna universitaria.

No da carta blanca al escrache

En un artículo de 2007, Paul Horwitz afirma que en cuestiones de libertad de expresión es sencillo dejarse llevar por el «el señuelo del acontextualismo». Su objetivo es defender la autonomía universitaria. Sin embargo, esta idea puede llevarse un paso más allá. Quizá la generalidad exigida por la legislación se avenga mal con las consideraciones que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la justificación de los escraches. Quizá en el marco de las instituciones universitarias, respuestas prudenciales y particularizadas, evaluando todas las aristas del problema, puedan resolver de forma más oportuna los dilemas de la libertad de expresión.

La propuesta de Levy es, a la vez, exigente y restringida. Requiere que en toda discusión se evalúen elementos como el contexto, la naturaleza del emisor o incluso el canal para poder evaluar cómo influye en el desequilibrio de las posiciones enfrentadas. Sin embargo, no da carta blanca al escrache, sino que reconoce que es precisa una evaluación ponderada y particularizada para conocer su efecto en el marco de la discusión razonable de ideas.