Michel Foucault (1926-1984). Filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés. Profesor en varias universidades francesas y estadounidenses, cuyo trabajo crítico en especial sobre las instituciones sociales, sobre la sexualidad y el poder ha sido muy debatido e influyente desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad.

Simeon Wade. Tras doctorarse en Harvard sobre Historia intelectual de Occidente en 1970, se mudó a California y trabajó como profesor en la escuela de posgrado de Claremont. Más adelante, Wade dio clases en varias universidades del Sur de California y ejerció de enfermero de salud mental. Murió en 2017.

Avance

A veces los libros son la historia que hay detrás de los mismos. Este es uno de esos casos. Recupera el empeño de una estudiante de Letras, Heather Dundas, por buscar un manuscrito que pudiera servir a sus intereses de ridiculizar a Michel Foucault, a quien odiaba. Encontró una gran historia y un viejo ermitaño y desdentado, al que convirtió en amigo. Era Simeon Wade y había sido un exaltado fan de Michel Foucault que, de joven, al enterarse de que este iba a pasar una temporada en Berkeley, hizo todo lo que supo para atraerlo. ¿Qué se le ocurrió? Montarle una experiencia lisérgica en pleno Valle de la Muerte evocando a Artaud y su experiencia con el peyote de los tarahumaras, «suspendido entre las formas, esperando tan solo el viento». A la primera, el francés no contestó, pero ante la perseverancia de Wade y de su novio acabó aceptando: «Hay que reconocerle al francés —señala la periodista Maite Rico en su reseña— una apertura de miras y una audacia estimables, por aceptar la invitación de un par de pirados que no conoce, y que unos días después lo están recogiendo en el aeropuerto de Los Ángeles». Y así es como en Zabriskie Point, con Strauss y Stockhausen sonando de fondo, previa ingesta de LSD, Foucault dice: «El cielo ha estallado y llueven estrellas sobre mí. Sé que esto no es cierto pero es la Verdad». Además del viaje metafórico, los anfitriones le tenían preparado a Foucault un viaje literal por Bear Canyon, donde varios amigos vivían en cabañas, en una especie de comuna taoísta. «Una arcadia sin mujeres que Foucault disfrutó particularmente, como si fuera un maestro peripatético, abrumado por la devoción de aquellos muchachos atractivos que le preguntan y le piden consejos». Ante aquella devoción, él exclamaba: «¡Solo soy un hombre normal y corriente!».

En las páginas del libro se suceden los nombres sobre los que Foucault tiene algo que decir, las opiniones, las confidencias… Aparece un Foucault individualista, librepensador y refractario al dogmatismo que sorprende en la distancia corta. No se sabe cómo Simeon registró los datos, pero sí que se grabó la sesión que Foucault tuvo con los alumnos. Allí se presentó no como filósofo, sino como periodista. «Me interesa el presente, me sirvo de la historia para comprender lo que nos está sucediendo ahora». Y definió la tarea del intelectual: elaborar herramientas o técnicas de análisis para comprender los modos en que se manifiesta el poder. «No creo que exista una filosofía conservadora y una filosofía revolucionaria. La revolución es un proceso político, no es una ideología filosófica».

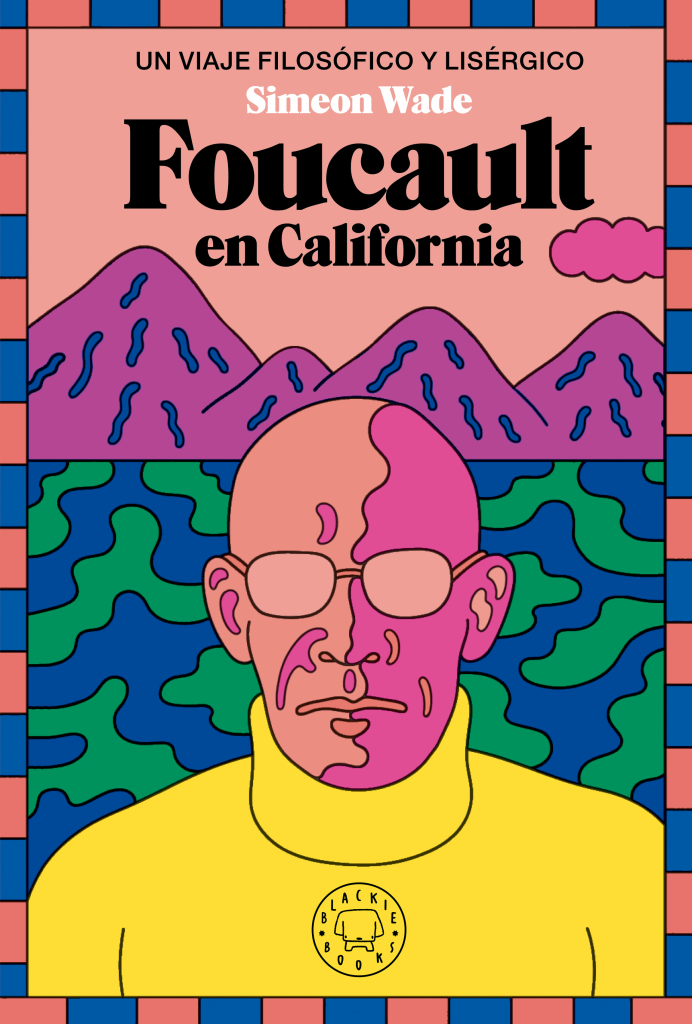

Pero volvamos a Heather Dundas, la estudiante airada que había buscado al viejo Simeon Wade con la intención de hacerse con un manuscrito, si es que lo había, de todo aquello y esgrimirlo en contra de Foucault. Sí lo había, sí, y lo consiguió al año de frecuentar a su autor, cuando entre ambos había surgido una singular amistad. Así es como ella pudo conocer de primera mano los pormenores increíbles de aquella otra amistad entre Wade y Foucault y ver fotos y otros documentos. Las cartas que se intercambiaron las leyó después de la muerte de Wade, cuando el hermano de este las encontró en un trastero. Dundas se convirtió entonces en la albacea de Wade, depositando su archivo en la Universidad del Sur de California e impulsando la publicación del manuscrito que no pudo ver la luz en su día, luego se convirtió en mito y ahora presenta Blackie Books en español en una preciosa edición.

Artículo

Una paradoja extraordinaria rodea la publicación de este libro. Foucault en California, de Simeon Wade, no hubiera visto jamás la luz de no ser porque una exasperada estudiante de Letras se empeñó en buscar el manuscrito con la poco noble intención de ridiculizar al autor, al filósofo y a los «académicos arrogantes» del llamado Movimiento Teórico, heredero de los post-estructuralistas franceses y que está en el origen del movimiento woke.

Heather Dundas, que así se llamaba la estudiante, odiaba a Michel Foucault. En 2014, durante su posgrado en la Universidad del Sur de California, alguien le contó un episodio pintoresco: en 1975, un talludo Foucault, profesor visitante en Berkeley, se había iniciado en las drogas psicodélicas de la mano de unos jóvenes discípulos en el desierto californiano y había creído descubrir la Verdad tras flipar, literalmente, en colores. Qué gran parodia podría salir de ahí, pensó Dundas. En realidad no había constancia de su veracidad, pero el anfitrión del viaje, un tal Simeon Wade, había contado la experiencia en un libro que nadie había querido publicar. Dundas decidió buscarlo y hacerse con una copia para «escribir una sátira sobre académicos idiotas en el desierto».

Wade era entonces un viejo ermitaño y desdentado. Le confirmó que, siendo profesor en una universidad de segunda división en California, había organizado a Foucault una «experiencia psicodélica» en el Valle de la Muerte que le cambió la vida. Dundas se frotaba las manos. Poco a poco, sin embargo, las citas mensuales con Wade derivaron en una amistad entrañable. Cuando por fin, al año de conocerse, Wade le entregó el manuscrito, Dundas ya no quería poner en evidencia al Movimiento Teórico. Su opinión sobre Foucault no había cambiado, pero apreciaba a Wade, aunque era incapaz de discernir cuánto había de verdad y cuánto de imaginación en sus historias. No terminaba de creerse el episodio del Valle de la Muerte, ni que Foucault hubiera mantenido con él una larga amistad y correspondencia, y menos aún que el filósofo francés hubiera leído y aprobado el manuscrito.

Un día Wade llegó con unas diapositivas. Ahí estaba Foucault «en pleno colocón» en el desierto. Y en casa de Wade y su pareja, el pianista Mike Stoneman, en años posteriores. Habían sido, en efecto amigos. Meses después, en 2017, Wade falleció repentinamente. En un giro que recuerda a Big Fish, la hermosa película de Tim Burton sobre la tenue línea entre fantasía y realidad, su hermano halló en un trastero las cartas de Foucault. En una explicaba la trascendencia que había tenido para él aquella experiencia con LSD, al punto de obligarle a replantearse su Historia de la sexualidad. En otra confirmaba que se ha leído el manuscrito de su amigo Simeon… Llegados a ese punto, Dundas se convirtió poco menos que en la albacea de Wade, depositando su archivo en la Universidad del Sur de California e impulsando la publicación del manuscrito, que Blackie Books ha sacado en español en una preciosa edición.

Extraño artefacto

El libro desactiva desde sus primeras páginas todas las prevenciones que pudiera tener un lector ajeno a la filosofía, como es mi caso, y reticente, como también es mi caso, hacia la figura de Foucault. Se trata de un relato tan trepidante y tan gracioso que se lee como una novela. Wade registra las andanzas de Foucault con la emoción desbordada de un adolescente y la constancia de un notario. Combina una cultura vastísima, un poso naif y un peculiar sentido del humor. Él y sus amigos veneran al invitado y lo exprimen a preguntas, entre petulantes e ingenuas. El resultado es una semblanza única del filósofo francés. Un Foucault humano y hasta vulnerable, que tan pronto reflexiona sobre el poder como confiesa detalles íntimos de su vida o cuenta chismorreos.

Foucault en California es un libro sorprendente porque la historia en sí es alucinógena. Cuando Simeon Wade, profesor treintañero de Estudios Europeos en Claremont, una universidad cerca de Los Ángeles, se entera de que Michel Foucault va a pasar una temporada en Berkeley, enloquece. Wade idolatra a Foucault. Lo considera «el mayor pensador» de nuestra época. Conoce su obra al milímetro. Lo ha escuchado en Francia. De hecho, se ha impuesto como misión introducir el pensamiento de Foucault, Deleuze y «el Movimiento» parisino en su reaccionaria facultad. Y encima es gay, como él.

Tiene que invitarlo a visitar Claremont. Tal vez logre atraerlo con buenos honorarios y «un grupito de jóvenes californianos para entretenerlo». Y entonces tiene «la idea brillante»: brindar a Foucault una experiencia lisérgica. Sintiéndose el doctor Morbius, Wade pretende «tomar el mayor intelecto del mundo y darle un elixir divino, una piedra filosofal digerible con el potencial de multiplicar por mil las capacidades del cerebro. El resultado: magia». Claro que también cabe la posibilidad de que el experimento «funda los plomos» del mayor pensador de nuestra época. O que no tenga efecto alguno. Pero Wade es optimista y cree poder «desatar una revolución de la conciencia».

No es de extrañar que Foucault no respondiera a la carta de Wade en la que le propone un viaje al Valle de la Muerte evocando a Artaud y su experiencia con el peyote de los tarahumaras, «suspendido entre las formas, esperando tan solo el viento». Wade no se da por vencido y junto a Mike, su pareja, acorrala a Foucault («ojos con intensidad de rayo láser, cráneo de águila calva») en una charla en Irvine. Hay que reconocerle al francés una apertura de miras y una audacia estimables, por aceptar la invitación de un par de pirados que no conoce, y que unos días después lo están recogiendo en el aeropuerto de Los Ángeles.

Comienza en ese momento un tercer grado que no cesará en toda la visita. Simeon, Mike y sus amigos quieren saberlo todo de Foucault. Y el filósofo se deja llevar por ese grupo de jóvenes que practican yoga, estudian taoísmo y viven «desterritorializados en sentido deleuziano, venerando las montañas, el océano, el desierto que les rodea».

Lluvia de estrellas

El día de la visita al Valle de la Muerte, Simeon anuncia a Foucault que le han preparado «algo especial» para que se tome en el desierto y emprenda «una búsqueda visionaria». A Foucault se le ponen «los ojos como platos», pero acepta de inmediato. La narración se recrea entonces en los espectaculares paisajes que recorren. Llegado el momento, Foucault duda y pide la mitad de la dosis de LSD, pero le convencen de que el efecto del tripi se vería muy reducido. «Siguiendo nuestras instrucciones, se mojó la punta del dedo, apretó la sustancia contra sus dientes inferiores y tragó saliva de forma audible. Después nos adentramos, los tres muy juntos, en Artist’s Palette, que relucía bajo el sol del atardecer como una tumba con mosaicos iluminada por la antorcha de un arqueólogo». Fuman marihuana y beben un licor de hierbas para potenciar el efecto. «Aunque su mirada estaba alerta», escribe Wade, «no pronunció palabra y parecía ligeramente desconcertado. Mi estado de ansiedad por su falta de confianza se mitigó bastante cuando agarró la pipa con fuerza, dio una larga calada y después nos la pasó con una sonrisa de oreja a oreja, como si fuera el gato de Cheshire».

En Zabriskie Point, con Strauss y Stockhausen sonando de fondo, Foucault dice: «El cielo ha estallado y llueven estrellas sobre mí. Sé que esto no es cierto pero es la Verdad». Y también: «Soy muy feliz, esta noche he obtenido una nueva perspectiva sobre mí mismo. Ahora entiendo mi sexualidad. Todo parece empezar con mi hermana». Nos quedamos con las ganas de saber qué pasó con su hermana porque Simeon está más interesado en otros detalles: «¿Has recibido algún conocimiento filosófico esta noche?». «La verdad es que no. No ha sido una experiencia filosófica, sino algo totalmente distinto». «¿Crees que este suceso afectará a tu trabajo?». «Sin duda».

Foucault insistiría en que aquella experiencia fue esencial y que lo llevó a reescribir el volumen sobre represión de su Historia de la sexualidad. Seguramente, indica Heather Dundas, influyó también en sus reflexiones sobre el concepto de amistad y el arte de la vida. Algunos académicos, como Mitchell Dean y Daniel Zamora, van más lejos y sostienen que el LSD volvió a Foucault directamente «neoliberal».

«¡Solo soy un hombre normal y corriente!»

Además de su viaje lisérgico, Simeon y Mike le organizan a Foucault una fiesta, un encuentro con alumnos y un paseo por Bear Canyon, donde varios amigos viven en cabañas, en una especie de comuna taoísta. Una arcadia sin mujeres que Foucault disfruta particularmente, como si fuera un maestro peripatético, abrumado por la devoción de aquellos muchachos atractivos que le preguntan y le piden consejos. «¡Solo soy un hombre normal y corriente!», exclama, cuando los chicos se asombran de su habilidad para cortar troncos.

El alud de preguntas va descubriendo distintas facetas del filósofo. Nos enteramos de que no le gusta París —«demasiado frío, está abarrotado y los parisinos son muy estirados»—, que disfruta cocinando, que tiene un viejo Renault, que come poco y hace gimnasia. Que se rapa la cabeza porque ha perdido mucho pelo. Que fuma marihuana, escribe por las mañanas y trabaja cinco horas al día. Que no le interesa el teatro, pero sí el cine. Fellini, Antonioni y Polanski son sus directores favoritos. Y el Hitchcock de Psicosis. Y, como escritores, Malcolm Lowry, Faulkner y Thomas Mann.

Que fue un joven conflictivo y odiaba a su padre, un médico que trató de disciplinarlo metiéndole en el colegio católico más estricto. El rechazo que sufrió por homosexual y los intentos de la sociedad por «normalizarlo». Habla de su pareja, Daniel Defert, con el que vive en apartamentos contiguos para no molestarse con el uso del teléfono, y de su vida promiscua. Ha aprovechado el viaje para zambullirse en el mundo gay leather de San Francisco («no hay nada comparable en Francia») y menciona a un amante brasileño. «Lo que me gusta de Brasil y de California, ya que estamos, es que los chicos no son orgullosos ni arrogantes. A diferencia de lo que pasa en Europa, no andan pavoneándose por ahí, se muestran relajados con sus cuerpos». ¿Y por qué hombres de Brasil son tan accesibles?, le preguntan. «Quizás sea porque muchos de ellos son pobres».

Las páginas son un desfile de nombres. Su amistad con Pierre Boulez, Gilles Deleuze y Jean Genet —«que prefiere la risa al sexo» y «es muy escurridizo, siempre se aloja cerca de alguna estación y con las maletas hechas, necesita sentir que puede marcharse rápido»—. Su desapego de Sartre (no ha logrado pasar de las primeras páginas de Crítica de la razón dialéctica) y su admiración por Merleau-Ponty, «mucho más influyente» para su generación, que «ayudó a aflojar el dominio del marxismo estalinista». También Gramsci lo influyó en sus años de militante comunista: «Gramsci legitimó el desacuerdo en el PC. Trajo la disidencia». Sartre, en cambio, no fue más allá de Marx y «sus nociones sobre la historia eran insignificantes». «No podemos aprender nada del análisis histórico de Sartre». Tampoco Althusser, por lo demás maestro y guía, supo interpretar a Marx. Entre otras cosas porque «Marx no escribió libros para una exégesis académica, sino para llevar algo a cabo, empezar un movimiento, hablarles a los trabajadores».

Asoma un Foucault individualista y librepensador, refractario al dogmatismo. La izquierda francesa de veleidades revolucionarias le reprocha que haya votado a Mitterrand. Y expresa su enorme simpatía por Israel. «Presencié tal sufrimiento entre los judíos durante la Segunda Guerra Mundial… Los judíos deben sobrevivir».

No sabemos cómo Simeon registra los intercambios más informales. Da la impresión de que ha estado tomando notas sin parar. En cambio, la sesión que Foucault tiene con sus alumnos se graba y transcribe. En ella Foucault se presenta no como filósofo, sino como periodista. «Me interesa el presente, me sirvo de la historia para comprender lo que nos está sucediendo ahora». Y define la tarea del intelectual: elaborar herramientas o técnicas de análisis para comprender los modos en que se manifiesta el poder. «No creo que exista una filosofía conservadora y una filosofía revolucionaria. La revolución es un proceso político, no es una ideología filosófica». Nietzsche, por ejemplo, «aportó ideas fantásticas. Lo usó el Partido Nazi. Ahora, en cambio, son muchos los pensadores de izquierdas que lo utilizan». El intelectual tiene que tener claro el objetivo de sus teorías o herramientas, «pero no puede prever el uso que vaya a darse a lo que dice».

Las reflexiones de Foucault en el libro enlazan inevitablemente con el presente. Resulta imposible no pensar en la religión woke, que tiene al filósofo en el santoral. Algo que, según Bernard-Henri Lévy, es fruto de la ignorancia: «Si alguna convicción tenía Foucault sobre el sujeto es que la identidad no solo era una mentira, sino también una prisión». Lo mismo sucede con el pensamiento libre y su fascinación por California. «Aquí tenéis una gran libertad intelectual y mucha vitalidad», les dice a los alumnos. «En Francia los dogmas ideológicos y el partidismo están aún tan extendidos que podríamos decir que vivimos bajo un reinado de terror intelectual». Quién le iba a decir que las universidades y los medios estadounidenses acabarían convertidos en conventos llenos de inquisidores.