Mi cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosUna propuesta para recuperar las tesis del pensador alemán Altusio (siglo XVII), que centra la soberanía en los cauces institucionales de la sociedad frente a las concepciones del positivismo y del Estado-Minotauro

26 de noviembre de 2025 - 10min.

Domingo González. Doctor en Derecho y licenciado en Filosofía y en MBA. Profesor de Política Social en la Universidad de Murcia. Es autor del podcast La caverna de Platón y del libro René Girard, maestro cristiano de la sospecha.

Avance

El autor revisa el concepto de soberanía desde sus raíces y propone una recuperación de la democracia, pero no a través del Estado-nación o del iuspositivismo sino mediante los cauces institucionales naturales. Sigue los pasos de Johannes Altusio, un pensador político del siglo XVII eclipsado por Bodino, Rousseau y Hobbes y sus tesis contractualistas y constructivistas de la soberanía. Altusio propugna un concepto más natural y orgánico de la misma, que redefine como un derecho de asociación universal de los grupos que el poder no establece, sino que simplemente administra o supervisa. Se trata de instituciones como los gremios y corporaciones, las universidades, los colegios, y ya en la época actual, empresas, periódicos, asociaciones privadas, fundaciones etc. Y, por supuesto, de la soberanía individual de las personas, capaces de libertad sustantiva y de participación en la vida común. Altusio partía del orden medieval —en el que la función legislativa escapaba del control del príncipe— y se afianzaba en una lectura asimilada de la Escuela de Salamanca.

Pero ese camino se abandonó, sostiene el autor, cuando Rousseau y Hobbes siguieron la senda voluntarista que partía del esquema de Bodino, y «la reducción del Derecho a la mera voluntad estatal», lo cual desembocaría en el positivismo jurídico y el totalitarismo político. Así, hemos terminado prisioneros del «Estado Minotauro», según la expresión de Bertrand de Jouvenel. Altusio se presenta como antídoto frente al mal profetizado por Tocqueville: el riesgo del despotismo democrático. En su concepción no es baladí el papel del poder político, pero debe ajustarse a la única función que ninguna otra comunidad inferior puede ofrecer: la defensa del conjunto de agrupaciones. En consecuencia, «hace pocas cosas, pero las hace con fuerza y todo el poder necesario». En ese sentido, el poder es «un director de orquesta que no tiene vocación de suplantar a toda la orquesta»; y los ciudadanos, a través de la costumbre, la libertad de asociación y el principio de subsidiaridad pueden ejercer su soberanía participando en la esfera pública.

ArtÍculo

Sin dejar de ser un pensador académico, Domingo González doctor en Derecho con una tesis sobre René Girard, hace gala de una prosa también literaria por lo exacta, con una dicción tallada. Y el lector siente físicamente que aquí se habla de lo que se sabe. En Soberanismos, breve pero rotundo ensayo de 152 páginas, González revisa el concepto de soberanía desde sus raíces, y lo interroga con gran sentido de la oportunidad en un mundo como el actual, donde el Estado–nación se debate ante las fuerzas centrípetas globales y las centrífugas interiores.

Lo que propone el autor es la recuperación de la democracia, de las naciones europeas y de la vitalidad política de Occidente. Pero no a través del Estado-nación sino mediante los cauces institucionales naturales. Desde una política que responda a las inquietudes verdaderas del pueblo, pasando por evitar la asfixia legislativa de tantas instituciones intermedias (universidades, colegios, clubs, empresas, periódicos, asociaciones privadas, fundaciones…), hasta llegar a la soberanía individual de las personas dueñas de sí mismas, capaces de una libertad sustantiva y de una participación en conciencia en la vida común.

Y lo hace siguiendo la estela de un pensador político, el filósofo calvinista alemán Johannes Althusius o Altusio (1557-1638). Su obra representa una vía alternativa, tradicional y, por ello mismo, todavía fecunda frente a la soberanía estatalista que terminó imponiéndose y que ha unido su suerte a este sistema en crisis. Sigue así la estela de pensadores contemporáneos como Fernández de la Mora, el conde de Monterroso o Chantal Delsol. Recuerda el autor que, en Camino de servidumbre (1944), Friedich Hayek lamentó el sendero abandonado por Occidente, aunque González matiza que, al situar la encrucijada de ese extravío en el siglo XIX, el austríaco fue demasiado benigno. El gran error europeo fue haber preferido la noción de soberanía de Bodino, Rousseau y Hobbes —contractualista y constructivista— a la de Altusio, más natural, más orgánica.

Para González, la política es un ser anfibio: piensa en abstracto, pero actúa a pie de calle. De ahí que explique con la serenidad del docente lo que luego reclama con la urgencia del ciudadano.

Soberanismos propone un viaje de ida y vuelta. Primero, para mostrar los errores a los que nos condujo la concepción desviada de la soberanía, comenzando por el estatalismo y la sobrepolitización. Julien Freund (1921–1993) advirtió que «toda sobrepolitización es despolitización», y el profesor Juan Carlos Valderrama precisó que «el exceso de política no es nunca más política, sino menos». Así hemos terminado en el laberinto de los eslóganes, prisioneros del «Estado Minotauro», según la imagen de Bertrand de Jouvenel. Explica Domingo González: «El absolutismo inaugurado por Bodino nos dejó ahí: en la negación de toda heteronomía y en la reducción del Derecho a la mera voluntad estatal».

Frente a esta apoteosis del poder —el camino predilecto de la modernidad—, Dalmacio Negro distingue otros dos senderos: el de las utopías políticas y el del realismo político. Las primeras aplazan las soluciones a un futuro quimérico que nunca llega mientras exigen sacrificios cada vez mayores. Con el tiempo, al no cumplirse sus promesas y sí sus renuncias, sólo han generado escepticismo y desprestigio, además de muertes.

Por puro realismo, conviene volver la mirada a la tercera vía, de raíz pragmática, denominada por Dalmacio Negro pensamiento político farmacológico, centrado en la salud del pueblo, empezando por su propia continuidad. Su principio rector es la máxima Salus populi suprema lex. Y, para González, en un momento como el actual, en el que la continuidad misma de pueblos y naciones se cuestiona, ese principio farmacológico debería ocupar el primer plano.

No conviene olvidar nunca (y menos en una revista universitaria) que las ideas tienen consecuencias. Según Domingo González, el camino político se perdió por un matiz teológico. Esto es, cuando, frente a la idea de naturaleza y razón, Duns Escoto y Ockham entronizan la de voluntad: «Es la voluntad de Dios la única creadora del orden cósmico. Por consiguiente, es la voluntad de los individuos y sólo ella, la creadora del orden temporal. […] Se inicia la senda de un derecho meramente positivo. Esta vía moderna inaugurada por la teología franciscana está detrás de varios elementos constitutivos de la modernidad política».

Tanto Bodino como Rousseau y Hobbes siguieron la senda voluntarista que acaba en positivismo jurídico y en totalitarismo político. Y que tiene su expresión más acabada en el llamado legicentrismo, término utilizado para expresar la enorme importancia que adquirió la ley en la Declaración francesa de 1789, considerando que todos los derechos reconocidos en la misma deben ser siempre concretados y delimitados mediante leyes posteriores. Depende de la ley el modo en que han de hacerse efectivos los derechos. «El legicentrismo de la Declaración de los Derechos del Hombre —explica el autor— sólo admite la libertad consagrada por la voluntad general que encarna el Estado. […] La libertad depende, pues, de la concesión generosa del poder. La libertad de los antiguos cede ante la libertad de los modernos. […] El hombre deja de ser definitivamente un animal político. El Estado asumirá completamente esa dimensión otrora definitoria de su condición y de su dignidad».

Esta evolución se acendra y se ejemplifica simbólicamente en la ley revolucionaria francesa de Le Chapelier (1791), que prohibía toda creación de corporaciones y, por tanto, toda agrupación humana al margen del poder oficial: «Para los revolucionarios franceses sólo existen el individuo y el poder».

Por el contrario, Altusio, fruto refinado del organicismo medieval, redefine la soberanía como un derecho de asociación universal de los grupos que el poder no establece, sino que simplemente administra, supervisa y gobierna. En el orden medieval, a través del derecho consuetudinario, la función legislativa escapaba del control del príncipe. Para Altusio, «si la soberanía se concentra sólo en las manos del monarca, todo el edificio político se deshace». Este modelo refleja el de las ciudades surgidas gracias a la diversidad social y política engendrada bajo el calor histórico de la forma imperial.

La soberanía de Altusio, limitada y orientada por el bien común, deja de ser propiedad exclusiva del poder político para convertirse en la razón de ser de la vida política. Se convierte así en un pensador determinante —concluye Domingo González— para redescubrir las potencialidades humanas de asociación y desarrollo.

El poder político, para Altusio, se ajusta a la única función que ninguna otra comunidad inferior puede ofrecer: la defensa del conjunto de agrupaciones. En consecuencia, «hace pocas cosas, pero las hace con fuerza y todo el poder necesario». Es el espíritu del imprescindible lema de Felipe II: «Leyes pocas, pero buenas, y que se cumplan». Justo lo contrario de lo que sucede con el Estado contemporáneo. Altusio se presenta como antídoto frente a ese mal profetizado por Tocqueville: el riesgo del despotismo democrático.

Para Altusio, según González, «el poder es un director de orquesta que no tiene vocación de suplantar a toda la orquesta». Los ciudadanos, a través de la costumbre, de su libertad de asociación y del principio de subsidiaridad no tienen que resignarse a vivir refugiados en la vida privada (idiotai), sino que pueden ejercer un poder soberano en su esfera de actuación y responsabilidad que incluya una participación comunitaria. «Al considerar que sólo existen individuos, el nominalismo atacó cualquier forma de metafísica antropológico-social. […] Esa tendencia atomista, voluntarista y constructivista alteró radicalmente el curso de la civilización europea. El espacio vacío que había dejado el bien común lo ocuparon las utopías. Altusio se alza contra este estado de cosas».

Domingo González explica cómo resultó fatal —en el cruce de caminos de las grandes teorías políticas— no escoger la vía de Altusio, que se enraizaba en el pensamiento tradicional medieval y se afianzaba en una lectura muy profunda y asimilada de la Escuela de Salamanca española. Ahora bien, ¿cabe desandar lo andado o, mejor dicho, cambiar de sendero sobre la marcha en estos momentos?

Soberanismos, a pesar de su lucidez, es optimista: «La desnudez del pueblo-rey es cada vez más difícil de revestir. El edificio teórico de las verdades políticas oficiales ha entrado en crisis terminal […] Las democracias liberales contemporáneas son catedrales sin creyentes. […] Ciertos politólogos como Colin Crouch se atreven a hablar de “posdemocracia”». Así las cosas, no queda más remedio (por fortuna) que buscar otra alternativa, y la mejor, propone González, es la de Altusio. La vieja teoría de la anaciclosis de Polibio, según la cual los regímenes políticos degeneran hasta que la crisis final fuerza un renacimiento, puede demostrar nuevamente su operatividad.

Las inquietudes actuales parecen responder a esto. Para el autor, «el populismo del soberanismo defensivo no es una respuesta a la crisis actual; es sólo un síntoma ruidoso del silencio impuesto al demos»; pero tampoco es una solución el recurso obsesivo al poder taumatúrgico de los consensos. Hay que recordar la advertencia del barón de Montesquieu: «En las ciudades en que no se oye el ruido de ningún conflicto, hay riesgo de tiranía». González no se queda atrás: «El mito incapacitante del consenso anula la vitalidad política de las democracias occidentales».

Llegamos, por tanto, al corazón de Soberanismos. Propone el redescubrimiento de los mencionados cauces institucionales de la historia de Occidente. Urge recuperar una soberanización múltiple, abigarrada y ruidosa, desde una política que responda a las inquietudes verdaderas del pueblo.

Domingo González sueña con un poder limitado y fuerte, «cuya eficacia práctica se mantiene arqueológicamente vinculada a la soberanía sagrada por el cordón umbilical de la función farmacológica, que se ciñe exclusivamente al ámbito estrictamente político y que no invade el espacio de la soberanía social repartida entre los cuerpos orgánicos inferiores». Concluye con una exhortación: «Si la política es el arte de lo posible, es también y sobre todo el arte de hacer posible lo necesario».

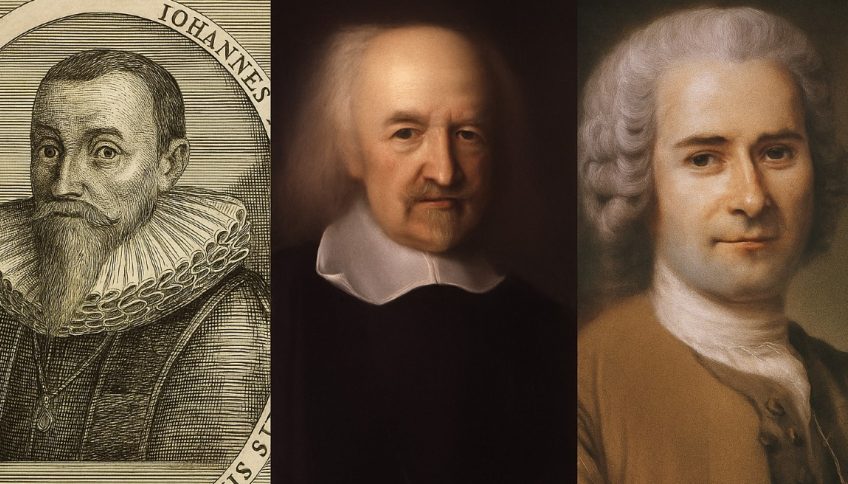

Imagen de cabecera: Montaje de tres retratos. El primero, por la izquierda, es el de Johannes Altusio, de la Biblioteca calcográfica (1652-1669), grabado por Jean Jacques Boissard, y el archivo de Wikimedia Commons se puede consultar aquí. El segundo es de Thomas Hobbes, óleo sobre lienzo (1669 -1670) por John Michael Wright, y el archivo de Wikimedia Commons se puede consultar aquí. Y el tercero es de Jean Jacques Rousseau, pintura al pastel, por Quentin de la Tour (tercer cuarto del siglo XVIII); el archivo de Wikimedia Commons se puede consultar aquí.