El ser humano nunca había escrito tanto como lo hace hoy. Las nuevas tecnologías han obligado a millones de personas a relacionarse cotidianamente con un teclado y plasmar en él todo tipo de mensajes. Incluso en los países menos desarrollados la posesión de teléfonos móviles y ordenadores ha generalizado la lengua escrita como jamás en su historia.

Una simple mirada a nuestro pasado más cercano nos hará ver que unos pocos años atrás cualquier habitante del mundo occidental —salvo que estuviese relacionado profesionalmente con la escritura— apenas redactaba unas cuantas cartas a lo largo de toda su vida, además de responder por escrito en los exámenes en la enseñanza básica y luego quizás en la universidad; apenas rellenaba una instancia, presentaba una reclamación o elaboraba un currículo. La mayoría de la gente podía pasar semanas enteras, meses, años, sin enfrentarse al reto de escribir y pensar por tanto en tildes, comas, concordancias o regímenes verbales.

Un tendero solicitaba el género por teléfono, pero ahora probablemente escribe correos electrónicos a sus proveedores; un albañil autónomo avisa por WhatsApp a su cliente de que se retrasa un par de horas; una cliente de casa rural explica en Internet si el trato recibido ha sido satisfactorio o no, y del mismo modo le responderá el dueño para pedirle disculpas o agradecerle los elogios

ESCRIBIMOS CONTINUAMENTE

Ahora pasamos horas y horas en el hogar, relacionados con el mundo a través de algún aparato que nos obliga a escribir continuamente. Desde él hacemos las compras, pediremos una cita médica o una fecha para renovar el documento de identidad, convocaremos a un electricista y encargaremos un mueble. Y continuamente pulsaremos el teclado.

En muchas profesiones y oficios la relación con el cliente o el proveedor se basaba hasta hace poco en el contacto personal. Tenían gran importancia en ese trato la presencia y el aspecto de cada uno. Un vendedor del Círculo de Lectores no podía ir mal vestido, ni una agente de viajes debía llevar un lamparón en el traje. Porque si así ocurría, se derivaba de ello alguna interpretación al respecto que no favorecía su prestigio.

Ahora esas relaciones comerciales se establecen en el ciberespacio, y no es necesaria ni importante la presencia física. Pero hace falta escribir.

Las ropas que nos relacionan con los demás en muchos aspectos de la vida son las que viste nuestro lenguaje. Desconfiaremos de la abogada que nos envía un correo con faltas de ortografía, no contrataremos a la canguro que usa una gramática deplorable cuando pregunta en un mensaje a qué hora debe ir esta noche, nos echará para atrás el encargado de la tienda que ofrezca ventas a través de la Red y no escriba bien los nombres de los productos.

Ahora las relaciones comerciales se establecen en el ciberespacio, y no es necesaria ni importante la presencia física. Pero hace falta escribir

Del mismo modo, en los grupos de WhatsApp (de amigos, de padres de alumnos, de compañeros de un viaje) se retratará ante los demás quien no cuide la grafía de las palabras, quien las confunda, quien escriba el verbo «haber» en lugar de la locución «a ver». Una persona culta que esté pensando en contratar para una obra casera a un aparejador que participa en el grupo de padres de los chicos del equipo de fútbol se lo pensará dos veces si nota que el arquitecto técnico se expresa sin habilidades sociales o con un lenguaje rudimentario.

LA IMAGEN DEL LENGUAJE

Esta percepción del lenguaje escrito (y también oral) como parte de la imagen de una persona o de una empresa, o de una sociedad influye en su prestigio y, por tanto, en sus relaciones y en sus éxitos o fracasos.

Según explicó el historiador de la lengua Juan Ramón Lodares (El porvenir del español, 2005), los hablantes obedecen una norma lingüística porque eso les resulta beneficioso. «El miedo a ser rechazados socialmente por nuestro “acento” o nuestro descuido en los patrones de corrección idiomática», añade Lodares, «suele ser una de las formas más sutiles de actuación de la norma lingüística». «Quien pronuncia “no se puede hacer” tiene más posibilidades de encontrar un buen trabajo que quien pronuncia no ze pue jazé», señala. Las jerarquías sociales se imitan, pues, «porque vemos en ellas un modelo atractivo».

Por un lado, el miedo al rechazo. Y por otro, el deseo de obtener una aceptación adicional. A veces las personas usan determinados vocablos para sentirse parte de un grupo que creen prestigioso.

Y eso viene de lejos.

Ahora estamos más expuestos que nunca a estas pruebas, porque continuamente nos comunicamos con letras; pero el bien hablar y el bien escribir produjeron resultados favorables desde muy antiguo. Los usos de la lengua tomados por imitables y correctos acompañaron al éxito económico o se beneficiaron de él, sirvieron para obtener rendimientos personales, han logrado efectos de gran influencia.

Por ejemplo, la potencia mercantil que significaba Burgos en la Edad Media hizo que sus elecciones lingüísticas propias se extendieran por la Península gracias a un evidente espíritu de imitación de lo prestigioso. La herencia burgalesa tuvo su antecedente en los monasterios del norte, que proliferarían a partir del siglo xi para irradiar un influjo cultural europeo que se extendió por la Península (Francisco Moreno, Historia social de las lenguas de España).

¿Y dónde residía el prestigio? En la riqueza, desde luego, pero también en la Corte y en la cultura. A finales del siglo XIII, el patrón del lenguaje correcto procedía del que Alfonso X el Sabio se preocupó por extender; es decir, el hablado por él y por sus notables.

Los conquistadores de México y Perú que redactaban sus cartas a la Península desde el Nuevo Continente eran conscientes también del valor del lenguaje para transmitir sensaciones que llegaran más allá de las palabras. Según cuenta Humberto López Morales en su libro La aventura del español en América, los capitanes españoles escribían algunas palabras indígenas desconocidas en Madrid o Sevilla. ¿Y por qué iban a utilizar vocablos que nunca habían oído ni leído sus destinatarios? Evidentemente, no lo hacían para denotar (para ofrecer información) sino para connotarse (para mostrar su conocimiento del terreno, su experiencia en la conquista). Ellos tenían acceso a ideas, objetos, frutas, hechos y paisajes que en España se desconocían. Así, escribían «maíz», «tuna», «mamey», «guanábana», «barbacoa», «guayaba», «jaiba», «mangle», «naguas», «yuca», «papaya»… a fin de asombrar a los demás y prestigiarse.

Y añade López Morales: «Para explicar estos casos del triunfo y la expansión de los antillanismos no es posible acudir a la necesidad de nombrar cosas desconocidas. No se usaban como signos, sino como símbolos, y lo que verdaderamente querían mostrar los conquistadores de México y Perú era su veteranía en la experiencia americana».

Unos meses antes del Descubrimiento, y dos siglos después de la deliberada política lingüística de Alfonso X, Antonio de Nebrija fijó la norma lingüística (en realidad, la dedujo del habla de la gente culta) con la primera gramática de la lengua española, un trabajo clave en un año como 1492. Juan Ramón Lodares señala que esa obra resultó crucial en un momento de unificación de reinos, expansión económica, gran actividad política y enorme demanda del castellano como instrumento comercial en áreas donde antes no se usaba.

EL ESPAÑOL, MÁS CUIDADO EN AMÉRICA

El prestigio de un idioma bien hablado se hacía notar incluso con un panorama en el que el 96% de la población era analfabeta. Pero quien deseaba prosperar socialmente debía seguir la norma de la minoría culta, que acababa progresando entre los demás hablantes.

Esa influencia de las clases adineradas y poderosas, educadas a menudo en latín, se plasmó con toda claridad durante la presencia y expansión de los españoles en América. Hoy percibimos a este lado del Atlántico que allá se cuida más el lenguaje que en la Península, y esto (que a mí me parece una percepción acertada) se debe a razones históricas que guardan relación con esa idea de jerarquía social y de prestigio que viene de antiguo.

El filólogo venezolano Ángel Rosenblat recuerda en su libro El español de América (Biblioteca Ayacucho, 2002, Caracas) que los conquistadores españoles pertenecían a la clase social distinguida, y algunos hasta gozaban de una cierta formación cultural. Además, quienes se enrolaron luego improvisadamente como soldados se impregnaron de cierto espíritu de emulación, con el deseo de parecerse a sus jefes y, cómo no, de alcanzar sus privilegios. Por su parte, muchos indígenas fueron formados cuidadosamente por los frailes, que los instruían para leer y escribir al tiempo que los adoctrinaban en la fe cristiana (adoctrinamiento que no necesitaban los pobres españoles, pues cristianos habían nacido). Con todo ello, al cabo de un tiempo la proporción de personas nobles y de gente educada llegó a ser mayor en América que en la misma España.

El académico español Santiago Muñoz Machado precisa en su monumental obra Hablamos la misma lengua (Crítica, 2017) que el 41% de la población emigrante a América en los primeros años de la Conquista estaba formada por personas letradas, cifra que entonces no alcanzaba ningún país europeo.

Por tanto, se trasladó a las colonias lo mejor de la cultura española y de la Administración, en parte por las perspectivas de obtener gloria y dinero que albergaban los viajeros. Allá se organizarán certámenes y justas poéticas; y se habla un castellano que pronto se enriquecerá con palabras indígenas. Se crea así una norma que debían conocer quienes aspirasen a progresar en una sociedad que estaba moldeándose (y que, por tanto, necesitaba incorporar cargos, administradores, abogados…) y en la que aún quedaban muchos puestos de relieve por cubrir.

«Vinieron pocos campesinos», agrega Rosenblat por su parte. «Los conquistadores se sentían ennoblecidos y, por lo tanto, en los tratamientos y en el uso de los títulos hubo más cortesía que en España». De esa forma, el castellano del siglo xvi en Hispanoamérica experimentó «una nivelación igualadora hacia arriba», una «hidalguización general». El prestigio ejercía una vez más su influencia.

Además, una serie de rasgos léxicos americanos demuestran un afán de elegancia en el lenguaje que no se mantiene en España. Por ejemplo, la facilidad para las for-mas de tratamiento y en la adjudicación de don y doña, que en el español europeo se reservaban a los nobles.

La norma culta, el lenguaje correcto, tendrá sus guardianes en América. No solo en el día a día, sino también en los libros. En México, por ejemplo, José Joaquín Fernández de Lizardi (según recoge Muñoz Machado) denuncia en su obra Periquillo Sarniento (1810) muchos errores cometidos en carteles y en rótulos de comercios. Tales como «estanquiyo de puros y sigarros» o «La Horgullosa», desatinos que manifiestan «la ignorancia de los escribientes» y «lo abandonado de la policía de la capital en esta parte».

Lizardi pedía contar con una instancia reguladora de los usos ortográficos, y se preguntaba por «el juicio tan mezquino que se formará cualquier extranjero de semejantes disparates consentidos públicamente». (El término «extranjero» podía aplicarse a cualquier hispanohablante no mexicano.)

Como se ve, el prestigio por hablar bien estaba a la orden del día; y se consideraba inferior a quien no se expresase correctamente.

El cuidado idioma que se habla hoy en Colombia y la riqueza léxica de sus habitantes puede guardar relación asimismo con el hecho de que varios de sus presidentes fueran gramáticos.

Como indica Malcolm Deas en Del poder y la gramática, «un rápido vistazo a la lista de gramáticas, diccionarios y guías para escribir y pronunciar bien que se han publica-do en Colombia en el último siglo revela que en su mayor parte fueron obra de personas políticamente prominentes y comprometidas. Los líderes en este campo también eran líderes en la vida pública».

De hecho, en un periodo de treinta años durante el siglo XIX se sucedieron en la presidencia cuatro personas relacionadas con la lengua y la gramática. Y no es casualidad que la primera Academia americana de la lengua española se fundase precisamente en Bogotá (en 1871).

En ese país, la independencia respecto de España (como sucedió en los demás) no significaría una ruptura con el idioma llegado de la Península, sino todo lo contrario. Baste como ejemplo esta cita del diario colombiano La Miscelánea en 1820 (recogida por Malcolm Deas): «Nosotros creemos que es de sumo interés para los nuevos Estados Americanos, si es que quieren algún día hacerse ilustres y brillar por las letras, conservar en toda su pureza el carácter de originalidad y gentileza antigua de la literatura española, tal cual se presentó en sus más hermosas épocas de Carlos V y Felipe II».

UN POLÍTICO CON FALTAS DE ORTOGRAFÍA

La lengua como elemento de prestigio se registra también en un comentario del gran filólogo colombiano Rufino José Cuervo en sus Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano (siglo XIX): «Es el bien hablar una de las más claras señales de la gente culta y bien nacida, y condición indispensable de cuantos aspiren a utilizar en pro de sus semejantes, por medio de la palabra o de la escritura, los talentos con que la naturaleza los ha favorecido, de ahí el empeño con que se recomienda el uso de la gramática». «Una forma descuidada», añade más adelante, «suele ser indicio de poca solidez en la parte sustancial de la obra».

Este exquisito cuidado de América por el idioma pervivió a través de los siglos. En 1945, un aspirante a la presidencia de Venezuela por el Partido Democrático Venezolano (PDV) llamado Ángel Biaggini tuvo que retirar su candidatura porque en un saludo a los lectores escrito a mano a petición del diario Últimas Noticias puso «entuciasmo», con ce, confundiendo la fonética correcta de América con la ortografía incorrecta de todo el ámbito del español. El diario publicó el manuscrito en primera página, y el ambiente general determinó que un presidente debía ser una persona culta y sin faltas ortográficas (Carlos Alarico Gómez, El poder andino).

Por su parte, José Martí, creador del Partido Revolucionario Cubano, se enfadaba cuando se tropezaba con galicismos como «jugar un rol» o «representar un rol». «Martí se rebeló contra España, pero fue fiel a su lengua», escribió Rosenblat.

Mientras tanto, en España el prestigio de Burgos había decaído, una vez pasado el siglo XV, para pasar a Toledo. Cualquier disputa sobre opciones lingüísticas que se librara entonces se resolvía decidiendo que la razón estaría del lado de cómo se dijese o pronunciase tal o cual palabra en la capital del Tajo, para tristeza de la ciudad del Arlanzón.

En la lengua hablada, los jurisconsultos y los religiosos seguían ejerciendo su influencia en los usos lingüísticos. Y los abogados se llamaron «letrados» precisamente por su dedicación a las letras, en unas épocas en que solo una minoría sabía escribir.

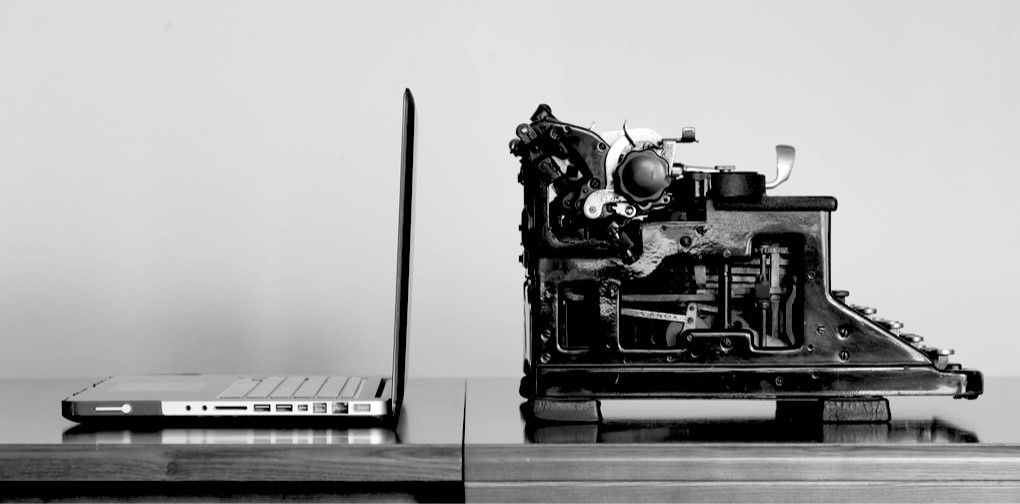

En el lenguaje escrito, los copistas de los monasterios iban imponiendo sus costumbres; pero con la invención de la imprenta se acabaría delegando ese poder en los tipógrafos, que (quizás sin pretenderlo) fueron unificando la norma. El prestigio principal en este caso recayó sobre los impresores de Madrid.

La creación de la Real Academia en el siglo XVIII establecería por fin un árbitro definitivo para tales cuestiones.

De este breve recorrido (al que se podrían incorporar muchos otros ejemplos que desbordarían el razonable espacio de este texto) se puede deducir con facilidad una costumbre longeva en la historia de nuestro idioma en España y en América (y probablemente en la de todas las demás lenguas): el prestigio de las personas y de sus orígenes impone una forma de lenguaje, y usar ese lenguaje prestigioso otorga prestigio a su vez.

Esa vinculación entre el lenguaje y el reconocimiento ha ido variando durante los siglos, como se ha dicho más arriba. En unas ocasiones el prestigio se hallaba en un sitio, en otras se trasladaba a otro; en unas épocas se debía hablar de una manera; y en otras, con una pronunciación diferente. Pero siempre hubo una cierta forma de expresarse que identificaba a quienes tenían una mejor formación y eran más fiables por tanto para determinadas misiones; del mismo modo que no se les debían reconocimientos intelectuales —ni por tanto las recompensas sociales a ellos asociadas— a quienes, por el contrario, se expresaran en registros menos cultos o prestigiosos.

La expresión correcta se plasma ahora en gramáticas, diccionarios y libros de grandes autores. Ese canon se ha extendido por todo el mundo hispanohablante (gracias, entre otros factores, al trabajo conjunto de las Academias de España y de América), y resulta de gran utilidad para la mutua comprensión.

Millones de hispanohablantes se comunican hoy en día entre sí a través de redes como Twitter o Facebook, y dejan ahí a cada rato el rastro de su formación

Millones de hispanohablantes se comunican hoy en día entre sí a través de redes como Twitter o Facebook, y dejan ahí a cada rato el rastro de su formación. Su capacidad de razonar y su riqueza o pobreza de léxico se convertirán de ese modo en pistas que podrá husmear cualquier empleador, además de cualquier persona del entorno próximo en el que se desenvuelvan.

Su lenguaje será la ropa que visten en sociedad, por encima incluso de aspectos que siempre se cuidaron en los usos sociales, como la higiene o el vestido. Más importante aún que el modelo de su automóvil o la decoración de su casa.

En el caso de los personajes públicos, el error ortográfico en un mensaje de Twitter se acoge en nuestro tiempo con rechifla general, a menudo hiriente. Así les ha pasado a futbolistas o cantantes, a los que no se exige ningún título universitario para ejercer su profesión. Y así le sucedió también al mencionado candidato venezolano Biaggini. La gente compuso una guaracha popular titulada La ce de Biaggini y se llegaron a hacer juegos de palabras con «el abecé de Biaggini: la A de Ángel, la B de Biaggini y la C de entuciasmo».

LAS MANCHAS EN EL LENGUAJE

Reírse de alguien lejano y al que no se trata personalmente es una cosa. Sin embargo, en el ámbito privado nadie osará recriminar los fallos de lengua de un conocido o de un amigo. Corregir y mejorar al cercano se nos hace tarea difícil. Vemos los errores de quien escribe con faltas en el grupo de WhatsApp y aplicamos un prudente silencio. En realidad, le hacemos un examen silencioso del que se derivan decisiones silenciosas también. Y no le avisaremos para que subsane el desatino o no lo cometa otra vez.

Diferente actitud mostraríamos, en cambio, si observáramos que esa persona ha venido a tomar un café con un lamparón en la camisa. Tal vez se lo haremos notar enseguida, y amablemente, para que se limpie.

Es imposible cometer con frecuencia errores ortográficos si se tiene el hábito de leer, la curiosidad de aprender, el estímulo de mejorar. No importa la falta de ortografía: importa lo que significa

Sin embargo, con los fallos de escritura se mira hacia otro lado. Se observan y se juzgan, pero sin verbalizar la sentencia. ¿Por qué? Tal vez porque una mancha en el traje se puede disculpar como accidental y no descalifica por sí misma a la persona. Se borra o se limpia, y asunto resuelto. Pero la escritura constituye una prolongación de la inteligencia, y una mancha en el lenguaje sirve como termómetro de la formación recibida. No lo creemos un fallo lingüístico sino un fallo de pensamiento. Es imposible cometer con frecuencia errores ortográficos si se tiene el hábito de leer, la curiosidad de aprender, el estímulo de mejorar. No importa la falta de ortografía: importa lo que significa.

Muchas personas no tendrán culpa de sus carencias, porque no han dispuesto de los medios o el ambiente necesarios para recibir una buena formación. Pero esos fallos que deterioran el prestigio personal serán además escandalosos en quienes, habiendo disfrutado de las facilidades que la sociedad moderna puso a su alcance, hayan malversado el esfuerzo de todos, incluidas sus familias, por lograr una colectividad más culta y, por ello, más inteligente