Viajo a un pequeño país del Cáucaso que los antiguos llamaban Iberia o Iberia de Oriente para distinguirla de la Iberia de Occidente, la nuestra. Por lo tanto tenemos dos Iberias, una a cada extremo del continente europeo.

Y aunque sea trivial constatarlo, ir derecho de una Iberia a otra es cambiar dos veces de continente y encontrarse en el de partida, dejar Europa, si viajamos en sentido oeste-este, en el Bósforo y volver a encontrarsela en el Cáucaso, salir por una puerta y entrar por otra.

Esa otra puerta de Europa se presenta bajo la forma bastante mezquina de un paso fronterizo parecido a un tunel de lavado de coches, casi desierto además. Se llega por un carril que bordea el Mar Negro, al pie de un acantilado mordido por voladuras y desprendimientos, zigzagueando entre gigantescos bloques de piedra grís, todo envuelto en una densa niebla si el tiempo es húmedo, en una nube de polvo si es seco. Yo llego en un minibus turco con cortinas de terciopelo granate con galones y un enorme ramo de rosas de plástico en el salpicadero. También hay banderines del equipo de fútbol local y el conductor comenta el reciente triunfo del Atlético de Madrid.

En la capital de la otra Iberia me beneficio de la hospitalidad característica del país y dan una cena en mi honor dos mellizos a los que llamo los Dioscuros en erudita alusión a Cástor y Pólux, que acompañaron a Jasón en su expedición a estas costas para arrebatar el vellocino de oro al rey Aetes. Los mellizos no se parecen nada. El mayor es moreno y chaparro, el pequeño rubio y menudo; con ojos negros como pozos el primero, azules y chispeantes el segundo (lo de «mayor» y «pequeño» no es un lapsus-. ocurre con los mellizos que el que sale el último viene de lo más profundo del vientre y por lo tanto ha sido concebido el primero, y suele notarse).

Naturalmente, nos enfrascamos en una conversac1on sobre la identidad de las dos Iberias, interrumpida por innumerables brindis, ya que la tradición local es no beber sin levantar la copa y estamos todos muertos de sed. Por lo pronto, nos ponemos de acuerdo sobre el parecido entre el vino de Rioja y el de Kajetia, el más famoso la zona. En estas condiciones, dudar de los lazos entre nuestros respectivos pueblos es una falta de cortesía, pero cuesta disimular el desasosiego que produce la idea recurrente de haber viajado miles de kilómetros para encontrarse en una patria alternativa.

La idea de que existe una relación entre las dos Iberias es antigua. El historiador griego Megástenes, citado por Estrabón y Flavio Josefo, atribuía al rey de Babilonia Nabucodonosor la deportación de una parte de los íberos de Occidente al Cáucaso tras su victoria sobre Hércules. En fuentes más tardías se habla de Alejandro Magno o de Constantino. Carlos von Humboldt (hermano del geólogo y naturalista) atribuía un origen caucásico al pueblo íbero de la Perúnsula y a sus supuestos desciendentes vascos. Finalmente, surgió la teoría de que caucasianos y vascos son los vestigios de una cultura que antes de la llegada de los pueblos indoeuropeos se extendía por todo el Medíterráneo y el Asia Menor.

Una crórúca del siglo XI relata la triste historia de un santo monje de allá, superior del monasterio de Iverión en el Monte Athos. Víctima de la envidia de sus hermanos, huyó con el propósito de embarcarse para España, «dónde había aprendido que vivían numerosas gentes de su pueblo». Deterúdo a tiempo y enviado a la Corte, terminó por ceder a las instancias del emperador y renunció a su proyecto. Y mucho más tarde aún, en su Viqe a Persia, Jean Chardin cuenta su sorpresa cuando el príncipe del pequeño país caucásico, que lo recibió en 1672, «preguntó «¿Cómo se encuentra mi pariente el rey de España?», y bebió a su salud con una copa incrustada de piedras preciosas».

* * *

«Los vascos son fuertes y morenos, como nosotros» me dice uno de los mellizos, precisamente el que es fuerte y moreno. Hace unos momentos, una invitada alta y rubia decía con melancolía: «Aquí antes eramos rubios y altos, la raza se pierde», y achacaba esto a alguna oscura maniobra de un país vecino que irrita particularmente a la gente de aquí porque alardea constantemente de la antigüedad de su civilización: «Un bote de tinta ennegrece un cubo de agua».

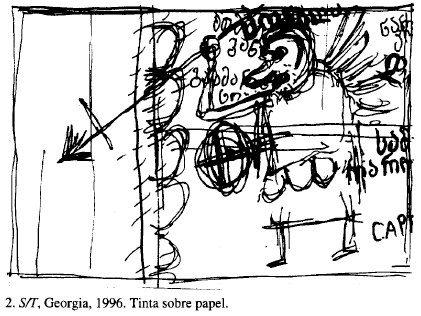

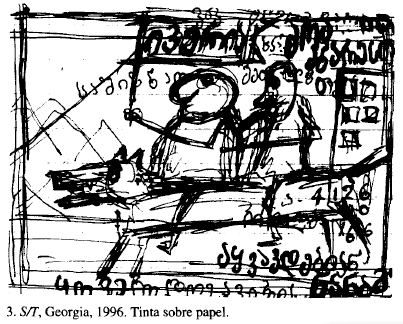

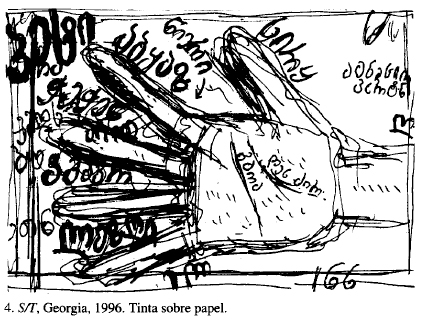

Tengo la sensación de que las cosas no concuerdan. Con la ayuda de las rayas del papel de las paredes del comedor, improviso un estudio antropométrico de los comensales. Constato que no solo no soy capaz de determinar un tipo característico, sino que además ninguno de ellos llamaría la atención en una calle de Madrid. Desconcertado y algo molesto, no puedo evitar verlo como una falta de delicadeza por parte de una gente de cuyas buenas intenciones, sin embargo, no me es permitido dudar.

Y mientras se prolonga un interminable brindis, el octavo o quizás el décimo (pero… ¿cómo contarlos?), empiezo a sospechar. Por el rabillo del ojo, trato de sorprender un guiño de complicidad, algún gesto que delate a mis anfitriones, pero renuncio porque se me empieza a nublar la vista. Sin embargo, la duda persiste. No seré víctima de un sutil engaño, de un montaje cuyas tramoyas comienzo a adivinar?

* * *

He debido permanecer un rato hundido en mis lucubraciones o me he guedado dormido, porgue, cuando vuelvo a prestar atención, el mellizo tiene un libro en las manos y recorre el índice por los renglones mecanografiados en papel reciclado: «para el sujeto real del verbo transitivo se utiliza el ergativo; está claro, el objeto del verbo transitivo (el objeto directo) está en nominativo, o sea en el caso gue corresponde al sujeto para el verbo intransitivo». Hago una mueca, tuerzo la boca como para significar gue todo esto me parece indiscutible, pero que, sin embargo, hay algo que no acaba de cuadrar. Bruscamente le interrumpo:

-Vosotros tenéis rhesus negativo?

-No sé, depende. ¿Son dolicocéfalos los vascos?

Yo tampoco sé qué responder, y se hace un silencio incómodo.