¿Mayoría? Más bien pluralidad

La palabra clave para comprender la evolución de la II República como algo más que un relato moralizante de buenos y malos es pluralidad. Es ésta una palabreja complicada, que no se entiende fuera de un medio harto especializado. Procede de la más antigua política democrática y constitucional, es decir de los Estados Unidos, que a partir de los últimos años veinte del siglo XIX, afrontaron la necesidad de definir una mayoría relativa que resultaba insuficiente para determinadas exigencias. En la corta vida parlamentaria de la II República española, todos hablaban de mayorías pero en realidad, como ahora se explicará, querían decir pluralidades.

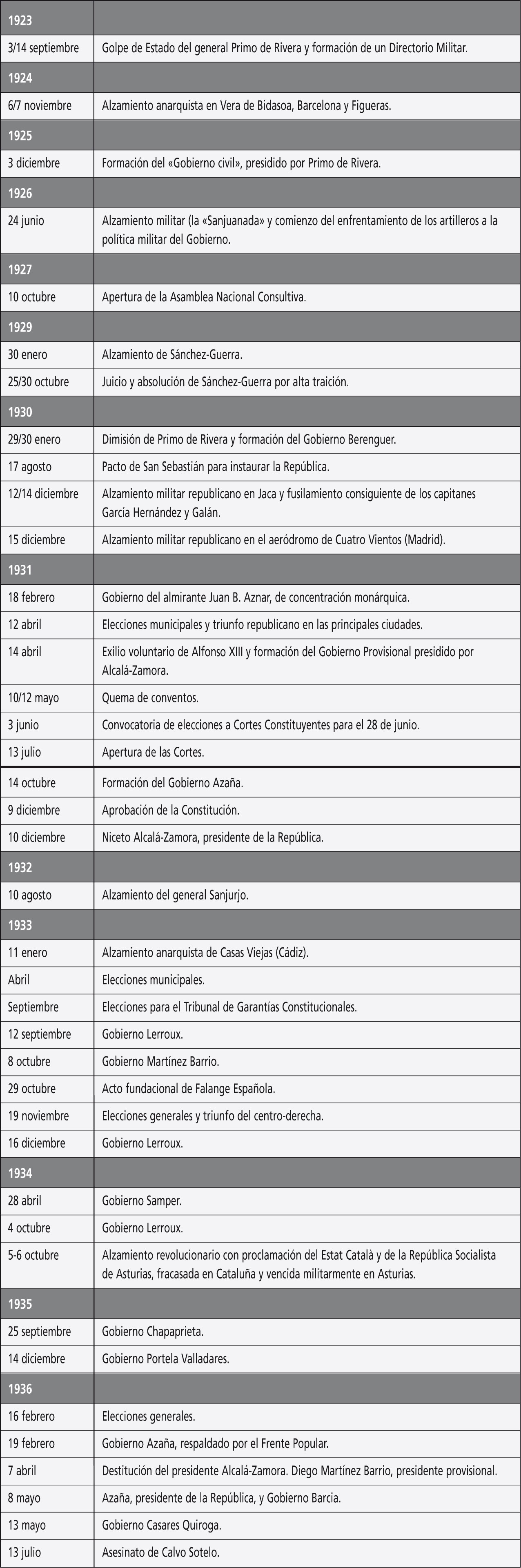

En la última década del reinado de Alfonso XIII se habló sin cesar —políticos y periodistas, civilistas y militaristas, derechas e izquierdas— de la Constitución. Mucho se habló, pero poco se leyó, pues la Carta Magna de 1876 es un documento que poco se preocupa de aquello que no sea la sucesión de la Corona, lo que era hasta cierto punto lógico en la coyuntura en que se redactó. La práctica parlamentaria entre clanes liberales y conservadores hizo el resto, con una especie de alto derecho consuetudinario que se interrumpió con la prolongación de la intervención del general Primo de Rivera. Su golpe fue diseñado para un intersticio del ambiguo texto y de la asimismo elástica costumbre de las Cortes, Al alargarse, al ser «Dictadura» en la cual el militar ejercía una suerte de regencia acerca de la ley fundamental suspendida, se abrieron inmensas grietas en la Monarquía. ¿Cómo se podía gobernar a largo plazo sin base jurídica? ¿Cómo podía reinar un rey constitucional sin Constitución?

Pronto, pues, la oposición al dictador, encabezada por los liberales víctimas del golpe primorriverista, se agarró al tema del vacío, y el monarca, con su estilo vacilón, respaldó a medias tal insistencia constitucionalista. Reestablecer la pauta constitucional permitió a los liberales y a sus caudillos en el Ejército agrupar a su alrededor a toda la oposición: republicanos, separatistas, comunistas e incluso libertarios. La tentativa de golpe de la «Sanjuanada» fue un desastre, como lo había sido el año antes la rebelión aislada de anarquistas y anarcosindicalistas, y lo fue el siguiente, la invasión revolucionaria propiciada desde Francia por el líder catalán Francesc Macià. Pero en la medida en que la Dictadura tomaba para sí formas normativas de regularidad institucional, convocó una Asamblea Nacional Consultiva en lugar de Cortes y emprendió un proceso constituyente, hasta los conservadores —o al menos algunos— se sumaron a la disidencia del exilio y la clandestinidad. El jefe conservador José Sánchez-Guerra tejió durante dos años una coalición explícitamente constitucionalista, que relegaba el debate entre Monarquía o República a la defensa de las garantías fundamentales. El alzamiento —o revueltas, en plural— fueron de nuevo un fracaso, pero de un modo todavía mal conocido por los historiadores hirieron de muerte al proyecto constitucional primorriverista y facilitaron una confluencia de elementos enemigos de Primo suficientes para facilitar el despido regio de su incómodo guía.

1931: el desgaste de las opciones monárquicas

Entonces se planteó el problema de cómo orquestar una transición de nuevo al parlamentarismo. ¿Pero a cuál, ya que el sistema de los años 1913-1923 estaba agotado? ¿Y con qué rey? Alfonso XIII era mal visto por casi todos, pero su hijo Alfonso, el príncipe de Asturias, era hemofílico y no podía reinar. Mientras un gabinete de transición estuvo al frente durante un año de sonoro debate en el que se enfrentaba a los partidarios de la supuesta «mayoría natural» de la Monarquía con la emergente (así se aseguraba) «mayoría» de los republicanos. Encarnar tal «mayoría » era poseer la legitimidad para gobernar.

Mientras el Gobierno monárquico buscaba una fórmula electoral convincente, los republicanos —por fin con apoyo socialista— apostaron por la consabida solución de la revuelta militar, con respaldo civil, tal como se había realizado en los años anteriores. Y tal como había sucedido entonces, el alzamiento de Jaca, su primer estallido, y el de Madrid (o del aeródromo de Cuatro Vientos) también se malograron. Tampoco el ministerio monárquico supo aprovechar su breve éxito.

El desgaste compartido por todas las opciones trajo un cambio de Gobierno, con un gabinete de concentración favorable a las demandas más acuciantes de la oposición (la autonomía catalana, por ejemplo) y dotado de un programa electoral, que preveía iniciar una normalización por la base, mediante comicios municipales. Los resultados de las urnas fueron en apariencia contundentes, pero menos claros vistos de cerca. La impresión inmediata facilitó la percepción de una «mayoría» republicana, al haberse decantado «todas las capitales de provincias» por las candidaturas de coalición republicanas.

En realidad, Lugo, Burgos, Vitoria, Pamplona, Soria, Ávila, Cádiz, además de las insulares Palma de Mallorca y Las Palmas, votaron a los monárquicos; además, por el sistema de proclamación (si sólo había una candidatura, era automáticamente proclamada ganadora), hubo una multitud de ayuntamientos rurales que salieron con más regidores monárquicos que republicanos. ¡Obra del caciquismo!, clamaron los republicanos, pero fue suficiente para que la opinión monárquica dudara de la validez de la «mayoría» republicana de abril de 1931 y confiara en la suya propia. Es elocuente el detalle geográfico: en el alzamiento de 1936, las agrociudades que garantizaron la lucha tras el fallido golpe, aquellas que aseguraron la Guerra Civil, fueron precisamente representativas de las zonas más reticentes ante las candidaturas republicanosocialistas.

Con el respaldo de un supuesto «plebiscito popular» que representaba la España ciudadana y moderna de las grandes urbes contra la «España negra» de caciques y curas de medio agrario y no industrial, los republicanos forzaron el cambio con una inteligente maniobra golpista: empezando por Barcelona y haciendo correr la voz mediante el teléfono y el telégrafo, se sacó gente a las calles para festejar el cambio de régimen. El Gobierno reformista monárquico no tenía opción: si disparaba, volvían los primorriveristas más recalcitrantes y si cedía… asimismo perdía. Prefirió ceder. El rey se «retiró», sin abdicar (¿en quién podía hacerlo, sin heredero viable?), y entonces surgió, en su pureza, la «Niña bonita» (paradójica reiteración del decimonónico elogio a la Isabel II cuando era chiquilla). En adelante, hasta la desaparición de Alfonso XIII en 1941, los monárquicos quedaron divididos entre alfonsistas y juanistas (don Juan de Borbón, el tercer hijo, único varón sano).

Por si fueran pocos los pretendientes, también metió baza el anciano Alfonso Carlos I, rey carlista a la muerte de don Jaime en octubre de 1931: ambos sin descendencia, el legitimismo devino algo abstracto. Para resumir y a pesar de las contradicciones, los monárquicos no dudaron de ser de nuevo «mayoría», sobre todo si las cosas iban mal para la nueva República.

El PSOE como pluralidad en 1931-1933

Nada de esto pareció relevante a los republicanos y socialistas ganadores, visto todo desde Madrid. Con su gesto, Barcelona consiguió ser la segunda capital del nuevo sistema, con una autonomía del todo ambigua reconocida por el gobierno provisional central. Las esperanzas, desde la Ciudad Condal, estaban en una República federal, que daría juego tanto a un mayor protagonismo a los republicanos del país, hasta convertir la capital catalana en centro de la nueva federación, un planteamiento que no desagradaba a los «confederales», es decir los anarcosindicalistas, reticentes ante el centralismo «burgués» y el nuevo protagonismo socialista-ugetista.

El cambio de régimen fue instituido por dos opciones bien contradictorias, quienes creían posible una «Monarquía dentro de la República», es decir instituciones conocidas y continuidad reformadora, y quienes estaban convencidos de que la situación era en potencia revolucionaria, pero concebían «la revolución dentro de la República». Ambas opciones se distanciaron de modo a la vez acelerado y paulatino a lo largo de 1931: mientras que los libertarios y sus amigos militares (Ramón Franco) presionaron para revolucionar, confiados en Macià, el Gobierno provisional convocó elecciones a Cortes constituyentes unicamerales, inició la redacción de una nueva Constitución (que recogió buena parte de lo que había previsto la legislación primorriverista), pero con una notable radicalización anticlerical, con la que se esperaba desmontar a los líderes más católicos (Niceto Alcalá-Zamora y el hijo pequeño de Antonio Maura, Miguel) para forjar una sólida alianza entre los socialistas y el republicanismo nuevo (Manuel Azaña) a expensas de los republicanos de última hora, los novísimos como Alcalá-Zamora, y el republicanismo histórico encarnado en el viejo caudillo Alejandro Lerroux.

El acuerdo alcanzado en octubre por azañistas y socialistas lanzó a Lerroux necesariamente hacia la derecha y trajo el colapso de la opción política de los novísimos, que se fracturaron como partido. Alcalá-Zamora era suficientemente débil para ser elegido presidente tras la promulgación de la nueva Constitución. El predominio de esta coalición confiaba en un dominio efectivo del juego político (tanto que las Cortes constituyentes se proclamaron ordinarias, para evitar nuevos comicios).

Adolecía sin embargo de una grave dificultad: la pluralidad en el Parlamento de 1931-1933 fue el PSOE, que era un partido filorrepublicano, pero no necesariamente identificado con el sistema, que era «burgués» y evidentemente no «proletario». El llamado «Bienio azañista» confiaba, pues, con ser mayoría, pero los socialistas «se sabían» la auténtica voz con peso del «Pueblo trabajador».

Por su parte, los grupos anarquistas —más o menos coordinados en la FAI— y la CNT se lanzaron a demostrar la falsedad de tal confianza, pues la verdadera «mayoría» eran ellos, los libertarios. Se trata de un conflicto que se agudizó por el predominio en el «Mediodía» español, Andalucía, la Mancha, Extremadura. Los libertarios se alzaron una y otra vez («Gimnasia revolucionaria» apodaron al ejercicio de desgaste), hasta que finalmente, en el verano de 1933, se deshizo la concordia entre Azaña y los socialistas.

Éstos, a su vez, escondían sus importantes tensiones internas, siempre confiados en ser, cómo no, mayoría.

Mientras azañistas y socialistas se convencían a sí mismos de que ellos encarnaban la República auténtica con exclusión de todos sus rivales, los partidos republicanos se desmenuzaron a lo largo de 1932, para dejar al PSOE aún más prepotente, más aún cuando las rivalidades por la dirección del movimiento socialista estaban ancladas en la UGT y su desarrollo sindical. La progresiva desintegración de las organizaciones republicanas (incluyendo el partido de Azaña) era una invitación a la fantasía más optimista desde la extrema izquierda, los libertarios y sectores afines o paralelos.

De la conspiración revolucionaria a la reaccionaria y vuelta de nuevo

Por su parte, desde el mismísimo octubre de 1931 cuando se celebró el maridaje azañista-socialista, la derecha se lanzó a la conspiración, siempre según pautas conocidas. Los primeros a iniciar contactos fueron justamente antiguos conjurados «constitucionalistas» contra Primo de Rivera. La iniciativa finalmente dio lugar a una revuelta en plena canícula de 1932, en Sevilla y Madrid, con José Sanjurjo, el militar que consintió la República el 14 de abril, al frente y con la probable aunque prudente ausencia de Lerroux. Su programa, ya que los candidatos a rey todos tenían defectos, era la conocida «Monarquía dentro de la República», que tan buen resultado estaba dando en el vecino Portugal (desde 1926, con la proclamación del Estado Novo republicano en 1933) y en Austria, asimismo católica. Derrotados por la vía insurreccional, los partidarios de dicha opción ahora se organizaron políticamente, puestos a constituir las grandes coaliciones que la ley electoral republicana, en pie desde mayo de 1931, premiaba. Los católicos y los diversos regionalistas conservadores se fundieron en una Confederación Española de Derechas Autónomas o CEDA, fundada a inicios de marzo de 1933. De cara a los comicios inevitables, una vez que la alianza republicano- socialista estaba rota, los monárquicos dieron su respaldo matizado, compensado por guiños cedistas (las juventudes iban de camisa verde, el color monárquico).

En efecto, el exceso de confianza de las izquierdas, su fraccionamiento de candidaturas y sus venganzas a corto plazo frente a unas derechas unidas por el recuerdo de su desastre golpista todavía fresco trajo una sorpresa en las elecciones legislativas de noviembre de 1933: un retroceso general de las izquierdas, un socialismo encogido con el republicanismo histórico en el lugar de Azaña y la pluralidad para la CEDA. Acostumbrados al ejercicio del poder, la furia de las izquierdas antaño institucionales no tuvo límites. La revolución estaba en marcha y Lerroux y el «Jefe» de la CEDA, José María Gil-Robles, encarnaban el Fascismo, listos para tomar un control insidioso desde dentro de la República como habían hecho los nazis, Adolf Hitler al frente, de la mano del Zentrum católico. A pesar de que los socialistas austriacos fueron aplastados al rebelarse en febrero de 1934, los socialistas ya empezaron a conspirar y encontraron republicanos dispuestos.

En especial en Barcelona, con el nacionalista Macià ya muerto y el emotivo Lluís Companys en la presidencia catalana, con mayoría absoluta en la Cámara autónoma, pero con coalición amplia de republicanos y nacionalistas, había un ambiente que se caldeó cada vez más en un enfrentamiento constitucional acerca de la reforma agraria catalana. El partido gubernamental catalán buscó complicidades con el PNV en las Vascongadas. El obrerismo CNT tenía su plataforma propia, la Alianza Obrera, y estaba en postura simpática; la excepción especial fue Asturias, donde el comité regional cenetista se sumó al organismo, hecho con muchas implicaciones para el futuro.

Lerroux sufrió la escisión de la izquierda de su partido en 1934 y dependía cada vez más del peso de la pluralidad de la CEDA, pero con una inestabilidad de gabinetes muy acentuada. Lógicamente, la CEDA exigía el precio de entrar al Gobierno y, en cuanto lo hizo, toda la izquierda —de hecho el centro-izquierda hasta los socialistas— se alzó, con resultados nefastos. Frenados en Barcelona, dispersados en Madrid, sólo en Asturias se realizó abierta guerra social, con mártires eclesiásticos (eventualmente beatificados) y, cuando triunfó el Gobierno central con tropa de choque colonial, con desaparecidos y mártires para la sagrada causa de la izquierda.

El fracaso total del juego de pluralidades

No es cuestión de entrar en el debate —poco acertado a mis ojos— de si entonces «ya empezó la Guerra Civil». Más relevante fue el hecho de que la coalición Lerroux- Gil-Robles cayó en los mismos errores que la anterior y contraria de Azaña con los socialistas. Los monárquicos, preocupados por el posible éxito de Lerroux con el apoyo católico, jugaron a fondo en su contra. Las izquierdas, con las cárceles a rebosar, no dudaron del acierto de su profecía «autocumplida» de que Lerroux era la puerta al fascismo. En resumen, a lo largo de 1935 las izquierdas se reunieron, aunque fuera temporalmente, bajo el logo asturiano de ¡UHP! (Unión Hermanos Proletarios o lemas parecidos). Eventualmente, se pudo forjar un Frente Popular español y, para Cataluña, un Front d’Esquerres.

Mientras tanto, las derechas se pelearon entre sí, la inestabilidad de gabinetes inestables acabó definitivamente con el crédito político de Lerroux. El intento del presidente Alcalá- Zamora de gobernar al estilo Hindenburg-Brüning en Alemania, por decreto y al margen de la Cámara, duró unos escasísimos meses y sólo pospuso unos nuevos comicios legislativos que presentaron derechas divididas, la CEDA contra la candidatura presidencial, y los partidos pequeños como Falange con absurdas candidaturas propias.

El resultado fue el triunfo de las izquierdas. Pero no del todo, o no lo suficiente para asegurar su «natural» mayoría, por lo que se excluyeron actas y se convocaron elecciones parciales en un ambiente muy caldeado, mientras que los obreristas exigían la cabeza de Alcalá-Zamora y Azaña fue postulado como su sucesor para desbrozar el camino del ala izquierda del PSOE-UGT a un muy hipotético poder revolucionario.

Ahora la rabia era de las derechas que vieron a agentes soviéticos por doquier (una gran insistencia en el húngaro Béla Kun) y una operación de golpe «rojo» contra el sistema. La opinión derechista estuvo a favor de un golpe contrarrevolucionario, que tumbara el gabinete partidista de Santiago Casares Quiroga, cerrara las Cortes frentepopulistas y, con o sin Azaña (aquí había matices), impusiera «la Monarquía dentro de la República». Era imprescindible, pensaron los militares monárquicos desengañados (Sanjurjo, exiliado en Portugal), lograr la unidad en el Ejército, idealmente en las Fuerzas Armadas, para abrir con posterioridad el debate político. Había metidos políticos monárquicos (José Calvo Sotelo, Antonio Goicoechea), aunque el grueso de los dirigentes y diputados estaban informados, pero no incorporados a la trama. Había «oportunistas », como Juan March, y generales, como Emilio Mola, «el Director» de la conspiración dentro de España, que eran favorables a una solución republicana, de «la Monarquía dentro de la República» por supuesto. Estaba prevista una acción militar colectiva, para evitar romper el delicado consenso en los cuarteles.

Esta debilidad de convicción (a pesar del asesinato de Calvo Sotelo) fue precisamente lo que, a la desesperada, aprovechó Azaña al dar la sucesión del polémico Casares a Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y moderado. Como segunda y tercera autoridad constitucional, Martínez Barrio logró desconvocar por teléfono el alzamiento en media España. Se negó Mola a contemporizar y la izquierda socialista de Francisco Largo Caballero y los comunistas (todavía muy de izquierdas) pararon el intento de evitar la contienda. A partir del domingo 19 de julio de 1936, la situación ya era de plena Guerra Civil, aunque todavía desorganizada. Con el estallido de la contienda, para las minorías más activas de ambos bandos, la idea de «mayoría » se debía imponer a lo bruto, por las armas.