Mi cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosEl biólogo hizo una decisiva aportación a la ciencia, con el descubrimiento de la estructura de la molécula del ADN, pero adoleció de falta de rigor al negar la existencia del alma y reducir la conciencia a materia.

3 de septiembre de 2025 - 17min.

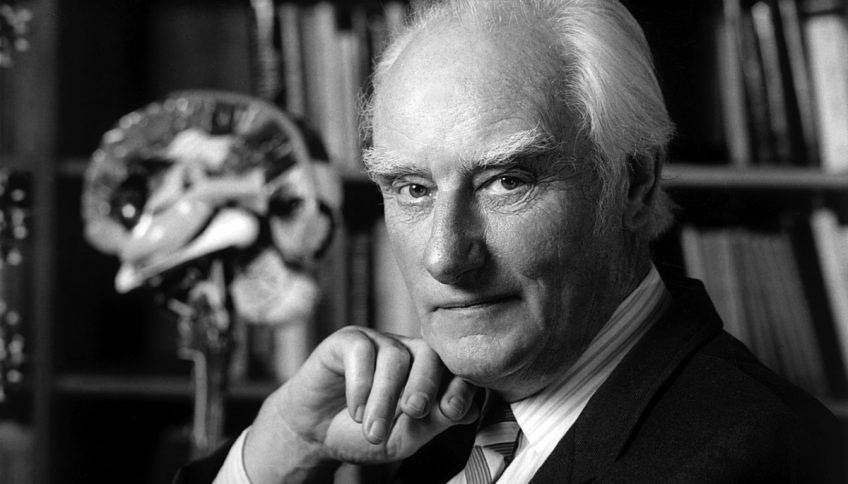

Francis Crick (Inglaterra, 1916 — Estados Unidos, 2004). Físico, biólogo molecular y neurobiólogo. Obtuvo el Nobel de Medicina, en 1962, junto con James Watson y Maurice Wilkins, por el descubrimiento de la estructura de la molécula del ADN.

Avance

El premio Nobel Francis Crick quiso estudiar el alma y la conciencia a través de la neurociencia. Pero partía de una base errónea: despreciar las conclusiones al respecto de la filosofía y la religión. Afirmó en su célebre libro La búsqueda científica del alma, que esta no existe, y que «usted [refiriéndose al lector], sus alegrías y sus penas, sus recuerdos y sus ambiciones, su propio sentido de la identidad personal y su libre voluntad, no son más que el comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas y de moléculas asociadas». Moisés Pérez-Marcos resalta en el estudio crítico del libro de Crick, sus decisivas aportaciones en biología, con el descubrimiento de la estructura de la molécula del ADN en primer término, pero advierte que su estudio sobre el alma carece de rigor, porque «tras una serie de argumentos que pretenden pasar por científicos, lo que nos encontramos en realidad es una idea teológica: que Dios no existe».

El trabajo de Pérez-Marcos es una nueva aportación a la serie de revisiones críticas de obras de la cultura y la ciencia contemporáneas, que han tenido destacada influencia en la sociedad, dentro de la colección Ciudadanía y valores, que dirige Benigno Blanco. A continuación, publicamos un resumen que Pérez-Marcos ha hecho de su propio ensayo.

Artículo

A mediados del siglo XX surgió en la ciencia biológica lo que se conoce como «nueva síntesis» o «síntesis evolutiva moderna», que venía a unificar la teoría de la evolución por selección natural de Darwin con la genética, en auge por aquellos años. Fue una auténtica revolución para la biología, que ayudó a mejorar y ampliar enormemente nuestro conocimiento de los seres vivos. Desde entonces, muchos albergaron la idea de que podía encontrarse en la biología, por fin, la clave de la comprensión del ser humano. A partir de entonces, se multiplicaron las propuestas de quienes creyeron poder ofrecer una explicación de todo lo que somos como humanos en términos evolucionistas y genéticos. Quizá pueda verse el Proyecto Genoma humano como una especie de cumbre de estas aspiraciones. Pero lo cierto es que, una vez completada la secuenciación del genoma, seguimos sin tener una explicación exhaustiva del ser humano en términos biológicos. Las esperanzas naturalistas de reducir lo que somos a pura genética se han ido desinflando poco a poco con el tiempo.

Pero ya a finales del siglo XX apareció una ciencia candidata a sustituir a la biología en tamaña empresa: la neurociencia. Esta disciplina, que más bien habría que enunciar en plural («neurociencias»), aglutina diferentes campos del saber que tienen en común el objeto de mejorar nuestra comprensión del sistema nervioso y, de manera muy particular, del cerebro. A finales del siglo pasado las inversiones en este conjunto de ciencias crecieron enormemente. La aparición de las técnicas de neuroimagen, que permitían por primera vez un estudio relativamente detallado de la actividad cerebral in vivo, fueron en realidad un paso de gigante. Hasta entonces la mayor parte de los estudios eran post mortem, pero a partir de ese momento se podía estudiar el cerebro científicamente mientras el sujeto del estudio realizaba diferentes actividades mentales. Esto permitió a los científicos acercarse a cuestiones que hasta entonces habían estado en manos de las humanidades: el problema de la conciencia, el pensamiento, las emociones, el sueño, la memoria, la voluntad y la toma de decisiones, las experiencias religiosas, etc.

Francis Harry Compton Crick es, curiosamente, un protagonista destacado de ambas disciplinas, la biología y las neurociencias. Tras estudiar física, Crick se dedicó, durante la Segunda Guerra Mundial, a construir minas subacuáticas. Al término de la guerra replanteó su carrera, pues los temas físicos a los que había prestado atención no le resultaban muy llamativos. Se interrogó, entonces, por los temas que en realidad le apasionaban. Y eran dos: el de la vida (y la diferencia con lo no viviente) y el de la conciencia (o el cerebro). En 2002 dijo a un periodista del The Daily Telegraph: «Me metí en ciencia por razones religiosas, no hay duda sobre esto. Me pregunté a mí mismo cuáles eran las dos cosas que parecían inexplicables y eran utilizadas para defender las ideas religiosas: la diferencia entre las cosas vivas y las no vivas y el fenómeno de la conciencia» (Francis Crick: Hunter of life’s Secrets, 2009, de Robert Olby)

La era de la biología molecular

En biología, terreno en el que se encuentran sin lugar a duda sus más relevantes aportaciones, consiguió, junto con James Watson, elaborar el modelo de la doble hélice del ADN (ácido desoxirribonucleico). No se trataba solamente de una estructura molecular cualquiera, sino de la estructura de la molécula común a todas las formas de vida conocidas. Comprender la vida, desentrañar su misterio, pasaba por comprender cómo era y cómo funcionaba esta molécula. El ADN era el candidato ideal para sostener toda la información hereditaria, por lo que los genes podían entenderse como fragmentos de esta molécula. En cierto modo puede decirse que el logro de Watson y Crick daba lugar a una nueva era de la ciencia: la era de la biología molecular (El siglo de la ciencia, 2000, de Sánchez-Ron).

A finales de los años setenta del siglo XX, cuando ya era un reconocido científico (había recibido el premio Nobel en 1962), Crick decidió dar un giro a sus investigaciones y comenzó a estudiar neuroanatomía. Su propósito era abordar el otro gran misterio que, según él, seguía dando oxígeno a las religiones: la conciencia.

En 1994 escribió un libro para intentar dar a conocer al gran público sus opiniones al respecto. Llevaba por título The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul. [Una hipótesis asombrosa: la búsqueda científica del alma]. El tema fundamental del libro, tal y como lo anuncia su propio autor en la introducción, es el «misterio de la conciencia» y de manera más precisa, «cómo explicarla en términos científicos». Crick comienza reconociendo que no tiene una explicación científica de la conciencia, pues el avance de los conocimientos aún no lo permite, pero sí cree que ha llegado el momento de que la conciencia se convierta en un tema de trabajo científico. Crick despreciaba profundamente la filosofía y la religión, y consideraba que ambas se habían mostrado incapaces de explicar la vida y la conciencia. Toda su trayectoria intelectual puede ser interpretada como un intento de arrancar estos temas de manos de filósofos y teólogos y ponerlo en manos de los científicos experimentales.

Crick cree que la ciencia contemporánea conduce a una concepción de la vida en la que la diferencia entre esta y lo no vivo se convierte solo en una diferencia de grado. La diferencia entre un mineral y un virus es solo que en el virus la complejidad ordenada es un poco mayor. Si la ciencia conduce a la muerte del vitalismo, también conduce, según Crick, a la conclusión de que el alma capaz de sobrevivir a la muerte, que suponen las religiones, tampoco existe.

La biología y la neurociencia conducirían a una visión del ser humano en la que este es reducido a sus partes componentes. El cuerpo no es más que un cierto mecanismo orgánico, un montón de sustancias orgánicas con cierta complejidad organizada. El alma no existe, y lo que llamamos mente, así como lo que llamamos conciencia, puede ser explicado en términos neurofisiológicos. El ser humano es, pues, reducido a un montón de neuronas.

Esta es la «hipótesis revolucionaria» que Crick defiende en su libro: «La hipótesis revolucionaria es que Usted, sus alegrías y sus penas, sus recuerdos y sus ambiciones, su propio sentido de la identidad personal y su libre voluntad, no son más que el comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas y de moléculas asociadas. Tal como lo habría dicho la Alicia de Lewis Carroll: “No eres más que un montón de neuronas”. Esta hipótesis resulta tan ajena a las ideas de la mayoría de la gente actual que bien puede calificarse de revolucionaria».

El impacto antropológico de la hipótesis de Crick es evidente: conduce a una concepción del ser humano completamente naturalista. El hombre, según esta concepción, no sería más que una máquina biológica muy compleja diseñada por la evolución, la mente quedaría reducida o explicada en términos neurofisiológicos y el libre albedrío sería una ilusión, pues las auténticas «decisiones» no lo serían del sujeto humano propiamente hablando, sino de su cerebro. Crick presenta estas conclusiones como siguiéndose lógicamente de un planteamiento científico de las cuestiones sobre la vida y la conciencia.

Pero en rigor dichas ideas no funcionan como conclusiones (el propio Crick reconoce que aún no tenemos una explicación exhaustiva en términos científicos ni de la vida ni de la mente) sino como premisas de su planteamiento. Nuestro autor parte de una concepción cientificista o naturalista, según la cual ni la teología ni la filosofía tienen nada que aportar al esclarecimiento de lo que es o de quién es el ser humano. Solo la ciencia es fuente de conocimiento, y ha llegado, según él, la hora de afrontar estas cuestiones solo desde una perspectiva científica experimental. En síntesis, Crick parte del supuesto, presente también en otros grandes pensadores materialistas y naturalistas, de que no hay más conocimiento que el de las ciencias naturales, ni hay más realidad que la que las ciencias naturales suponen o enseñan.

El punto de partida cientificista es cuestionable, pues la realidad no tendría por qué coincidir con el objeto propio de las ciencias naturales. Las ciencias estudian lo real, no cabe duda sobre esto, y nos aportan un conocimiento valiosísimo sobre ello. Pero dadas las propias opciones metodológicas y ontológicas de las que parte el científico, lo más justo y honesto es decir que hay realidades que, a priori, van a quedar fuera de su planteamiento. Por ejemplo: la conciencia, al menos en sus manifestaciones más elevadas, supone la existencia de una dimensión subjetiva (denominada qualia en filosofía de la mente), que en efecto no aparece por ninguna parte en las explicaciones que el neurocientífico es capaz de elaborar. Pero no es extraño, pues el investigador del cerebro, como cualquier otro científico, se compromete desde el inicio de su investigación a tener en cuenta solamente la dimensión objetiva de lo real. Se sigue de esto que las neurociencias no van a encontrarse con la conciencia (o con su dimensión objetiva). Llegar a la conclusión de que, porque las neurociencias no son capaces de ver lo subjetivo, esto no existe o se reduce a lo objetivo (al funcionamiento del cerebro descrito en términos neurofisiológicos) es dar un paso que no se justifica desde las propias ciencias, sino desde los supuestos epistemológicos y empíricos del naturalismo.

El desdén por la filosofía se paga a veces con los errores filosóficos. Crick confunde en numerosas ocasiones las nociones de correlación, causación e identidad. Aun cuando seamos capaces de encontrar los correlatos neuronales de la conciencia (cosa que no es tan sencilla, puede que incluso imposible), de esa correlación no se seguiría su comprensión total, pues seguiríamos sin saber qué causa la conciencia ni si la conciencia es idéntica a esa actividad cerebral con la que se correlaciona. Que algo acontezca al mismo tiempo que otra cosa no significa que sea igual a ella, ni que una sea causa de la otra. Establecer estas relaciones exigiría algo más que una mera correlación. Exigiría, en el caso de la causación, establecer los mecanismos concretos por los que algo objetivo como la actividad neurofisiológica causa algo subjetivo como la sensación del dolor. Exigiría, en el caso de la identidad, mostrar por qué dos cosas que fenomenológicamente hablando son tan distintas y a las que accedemos por caminos diferentes (como la constatación de lo objetivo y la vivencia de lo subjetivo) son sin embargo iguales. Por ejemplo: tenemos la experiencia subjetiva de la libertad, y según Crick esta no es más que una ilusión.

Pero diciendo eso no hemos explicado cómo es posible que algo objetivo (como el cerebro) genere una ilusión que él mismo se cree. Para que exista una ilusión debe existir un sujeto capaz de ver la realidad desde una determinada perspectiva y bajo un mismo aspecto. Pero el cerebro no es un sujeto de este tipo. La ciencia puede mostrar que, en efecto, es la Tierra la que se mueve y no el Sol, y en este sentido es capaz de desenmascarar algunas de nuestras ilusiones o experiencias subjetivas más arraigadas. Pero la ciencia explica por qué ocurre esto. Galileo desarrolló toda una física, alternativa a la aristotélica, para explicar por qué, aunque la Tierra se movía nosotros no teníamos experiencia directa de este hecho. No basta, pues, con decir que la libertad es una ilusión. Si se quiere desmontar esta desde la ciencia hay que explicar por qué se genera esta ilusión y, sobre todo, cómo es posible que en una ontología sin sujetos aparezca algo así como un objeto capaz de ilusionarse.

Crick cree que el concepto del alma es superfluo porque pertenece a la mitología. Nuestro autor se sitúa en el grupo, según él minoritario, de personas que consideran «que la idea del alma, como distinta del cuerpo y no sujeta a las leyes científicas que conocemos, es un mito». Crick ofrece un concepto muy vago de lo que es el alma, y parte de la idea de que cuando las religiones hablan del alma lo que están intentando es explicar un hecho científico: «los resultados obtenidos por las creencias religiosas para explicar los fenómenos científicos han sido tan pobres que no hay mucho motivo para creer que las religiones convencionales lo consigan en un futuro». Suponer que la religión es un intento fracasado de explicar fenómenos científicos supone mutilar gravemente el fenómeno de la religión, e ignorar las diferencias que hay entre él y la empresa científica. Terry Eagleton ha llegado a decir que considerar la religión en su conjunto como una forma fallida de explicación del mundo es un error equivalente al de considerar los pasos de danza clásica como una forma fallida de correr detrás del autobús (Reason, Faith, and Revolution: Reflections on the God, Debate, 2009). «Si los miembros de una iglesia creen de verdad en una vida después de la muerte –escribe Crick– ¿por qué no hacen experimentos aceptables para demostrarlo?». Entender adecuadamente las relaciones entre ciencia y religión pasa por evitar dos extremos que dificultan dicha comprensión. El primero es aquel según el cual ciencia y religión tratan de lo mismo y en el mismo sentido. El segundo es aquel según el cual la ciencia y la religión tratan de cosas completamente distintas en modos que no tienen nada que ver entre sí. Estas dos posturas son como los monstruos Escila y Caribdis: nuestra navegación debe evitar caer en ellos («Caminos hacia la integración entre ciencia y religión» en Estudios Filosóficos 66, 2022, por Pérez-Marcos).

Crick está desgraciadamente preso en una corriente bibliográfica que nace en el siglo XIX y que presenta la ciencia y la religión como enemigas irreconciliables: es la conocida como tesis del conflicto. Esta tesis obvia el dato fundamental de que la ciencia moderna fue una obra de pensadores profundamente creyentes (y más en concreto cristianos), plantea una conflictividad histórica extrema que nunca tuvo lugar y pretende hacer plausible una contradicción lógica entre ciencia y religión que no hay por qué aceptar.

La idea de que la ciencia y la religión se relacionan de modo necesariamente conflictivo está muy extendida en nuestros días. Es una idea que se ha adueñado no solamente de la opinión de la calle, por así decir, sino que domina los ambientes académicos, las universidades y las publicaciones de divulgación científica. Gracias a los esfuerzos de historiadores de la ciencia como, por citar algunos ejemplos, John Hedley Brooke y William R. Shea, o de los análisis sociopolíticos de Charles Taylor, que muestran que las relaciones entre ciencia y religión no son tan simples como supone la tesis del conflicto, dicha tesis ha quedado desmentida en la literatura más rigurosa y profunda.

Crick solía definirse a sí mismo en su correspondencia personal como un «agnóstico con fuertes inclinaciones ateas». Pero su animadversión hacia la religión y su defensa de lo absurdo de las creencias religiosas le sitúan más claramente del lado del ateísmo. Según él, «si las religiones reveladas han revelado algo es, precisamente, que suelen estar equivocadas». Crick reconoce que este ateísmo es, de hecho, la motivación de sus investigaciones: «Obviamente, la incredulidad en el dogma religioso era una parte importante de mi naturaleza. Siempre he creído que el estilo de vida del científico, así como el del religioso, requiere un elevado grado de devoción y que uno no puede dedicarse a algo si no cree en ello apasionadamente». Según Crick, con una explicación de la vida y de la conciencia en términos materialistas, quedaría claro que las ideas religiosas no tienen apoyo. Con el mismo entusiasmo con el que abordaba las cuestiones científicas asumió el papel de «predicador»: convencido de que la ciencia conducía a una concepción del mundo que debía sustituir a la de la religión, se convirtió, según su biógrafo, en un «cruzado, un icono», «y asumió el papel de predicador evangelista» (Francis Crick: Hunter of life’s Secrets, 2009, de Robert Olby).

No en vano, el último capítulo de The Astonishing Hypothesis, lleva por título el provocador título de El servicio dominical del Dr. Crick. No deja de ser interesante que la motivación última de Crick sea religiosa. Es un buen ejemplo de lo que podemos llamar «teología oculta en el naturalismo» («The Hidden Theology in the New Naturalisms». In: Valera, L. (eds) Pantheism and Ecology. Ecology and Ethics, vol 6., 2023, de Alfredo Marcos y Moisés Pérez-Marcos.): tras una serie de argumentos que pretenden pasar por científicos, lo que nos encontramos en realidad es una idea teológica: que Dios no existe. Crick es un claro ejemplo de «anti-teología natural»: el naturalismo intenta dinamitar todos los puntos de apoyo en los que tradicionalmente la razón se basa para reflexionar sobre Dios. La existencia del conocimiento, de la verdad, de la conciencia, de la libertad, del orden en el mundo natural, del aparente propósito tras algunos fenómenos; la existencia incluso del propio conocimiento y del mismo ser humano… Todos estos son claros lugares teológicos, en el sentido de que cuando la razón intenta profundizar en ellos llega a plantearse, de modo no inevitable, pero sí muy pertinente, la cuestión de Dios. El naturalismo busca una explicación en la que todos estos fenómenos son reducidos a mera apariencia, o en la que se explican mediante un protocolo mecánico o materialista. El naturalismo es, entonces, una afirmación teológica: la negación de la existencia de Dios. Pero es además un esfuerzo intelectual impresionante, destinado a edificar una anti-teología natural («Caminos hacia la integración entre ciencia y religión» en Estudios Filosóficos 66, 2022, por Pérez-Marcos).

Con esto no quiero decir que no existan en la obra de Crick ideas netamente científicas que merezcan la consideración de tales. Su descubrimiento de la estructura de la molécula del ADN y algunas otras aportaciones a la biología molecular son un buen ejemplo. La dedicación de Crick a la ciencia durante tantos años, su colaboración con otros científicos, su capacidad para abordar nuevos temas de estudio y nuevas ideas dieron, gracias a una mente viva e inquieta como la suya, muchos frutos netamente científicos. El problema no está en la ciencia de Crick, sino en su filosofía e incluso en su teología. Sí, en su filosofía, pues por más que le pese, tiene una. Y sí, en su teología, pues por más que le pese constantemente utiliza conceptos teológicos (alma, vida después de la muerte, existencia de Dios, etc.). El problema con su filosofía y su teología no es que defienda el ateísmo, lo cual es perfectamente legítimo. El problema es que son una filosofía y una teología muy deficientes desde el punto de vista conceptual. En ambos casos, Crick da muestras de ignorar completamente las tradiciones que desprecia, lo cual hace que su discurso pierda en ocasiones el rigor y la altura necesarios. Ignorando las ideas filosóficas y teológicas que critica, Crick termina, en el mejor de los casos, creando un muñeco de paja frente al que descargar todo su arsenal conceptual impunemente y, en el peor de los casos, una mala caricatura de aquello que dice estar atacando.

Quizá nuestro cerebro sea como el Rey Rojo de A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, que sueña lo que somos. Si despierta el Rey, nos apagamos instantáneamente como una vela. O si el Rey sueña otra cosa, nos convertimos en lo que sus sueños dicten en ese momento. Pero si esto es cierto, si somos un producto de nuestra actividad cerebral y nos reducimos enterante a ella, desde luego no es algo que corroboren los nuevos conocimientos que obtenemos de nuestro sistema nervioso gracias a las neurociencias contemporáneas. Por eso, quizá siga siendo más razonable el camino tomado por la propia Alicia de Lewis Carroll: «Sé que no están diciendo más que tonterías –pensó para sus adentros Alicia–, y es una bobada llorar por esto». De modo que se enjugó las lágrimas y, con el tono más alegre que pudo, prosiguió…

Imagen de cabecera: Francis Crick. El archivo de Wikimedia Commons se puede consultar aquí.

Otras reseñas de los libros de la colección Ciuadadanía y valores:

Salvador Anaya: Una revisión crítica de «El error de Descartes», de António Damásio

Ignacio Sánchez Cámara: Una revisión crítica de la «Teoría de la justicia», de John Rawls

María Calvo Charro: Una revisión crítica de «La mística de la feminidad», de Betty Friedan

Manuel Alfonseca: Una revisión crítica de «El azar y la necesidad», de Jacques Monod