Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

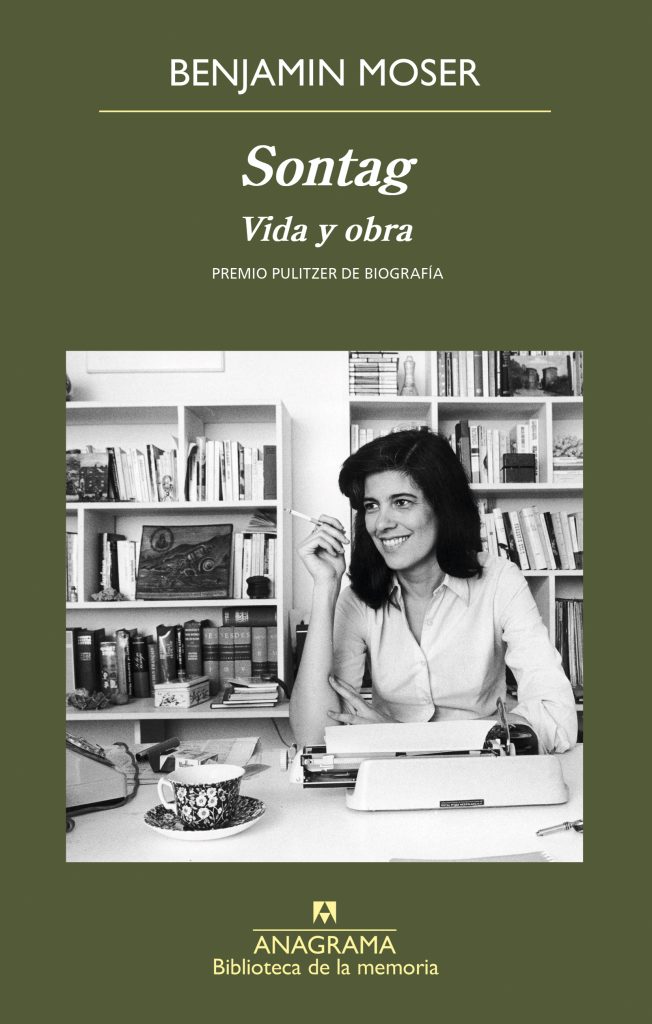

Ver productosLa editorial Anagrama publica en España la biografía de la intelectual norteameriaca que llevó a Benjamin Moser a ganar el premio Pulitzer en 2020

16 de octubre de 2020 - 6min.

No fue solo el mechón gris, ni la figura alta y algo desgarbada lo que convirtió a Susan Sontag (1933-2004) en un icono de lo que podríamos llamar la intelectualidad pop, sino el momento preciso en que vivió, justo cuando el centro de la cultura mundial abandonaba definitivamente las grandes urbes europeas -Viena, Roma o París- para trasladarse a las cinematográficas calles de Manhattan. Desde entonces, la batuta del progresismo libresco la blande, sin apenas competencia, la selecta redacción de The New York Review of Books, cuyo papel en las guerras ideológicas de hoy no podía comprenderse, por cierto, sin la pensada contribución de Sontag.

Hoy la cultura se encuentra en medio de la contienda ideológica, exactamente donde Susan Sontag la dejó

Recorrer la trayectoria de esta última con la exhaustividad con que lo hace Benjamin Moser (1976) en un libro tan voluminoso como documentado que le ha valido el Pulitzer es acercarse enarbolando una lupa a la génesis de movimientos y corrientes que han configurado, para bien o para mal, nuestro mundo. Se nos permite de ese modo asistir a una transformación político-cultural tan reciente que tal vez no hayamos todavía tomado conciencia de ella. Sontag y quienes, como ella, auscultaron las preocupaciones sociales, adelantándose incluso a sensibilidades surgidas en momentos más tardíos, detectaron que la sociedad aburguesada de la segunda mitad del XX había ganado la contienda económica -había mejorado sustancialmente el nivel de vida y se difundía el reconocimiento de los derechos sociales-, pero quedaba todavía mucho por hacer en el campo de los valores y de las costumbres y que era ahí, realizando un trabajo de zapa y derribo, donde más podía aportar. Y, a decir verdad, hoy la cultura se encuentra en medio de la contienda ideológica, exactamente donde Sontag la dejó.

De origen judío, Sontag fue una intelectual precoz que no solo poseyó una enorme cultura -fruto, en gran parte, de su paso por la Universidad de Chicago-, sino que puso de moda una forma de crítica cultural basada en el artículo que ahora se ha convertido, con los nuevos medios digitales, en el vehículo de expresión habitual. Aunque también escribió novelas, destacó especialmente como analista de las manifestaciones culturales, explorando con habilidad, buen estilo y una erudición soberbia la génesis y el desarrollo de las nuevas sensibilidades artísticas y sociales.

No conviene, sin embargo, concluir que Sontag emprendió batallas innovadoras: en realidad, fue una pieza más de ese momento de turbulencia cultural que el mundo atravesó en los sesenta, con sus dosis habituales de promiscuidad sexual y drogas. Si su figura resulta crucial no es por los valores o ideas que defiende -a estas alturas, por ejemplo, sus diatribas contra el matrimonio resultan ridículas; es más revolucionario defender hoy que el amor puede durar toda la vida-, sino porque aclara el papel público que, desde entonces, parece estar llamado a representar el intelectual posmoderno, una figura, como muestra el caso de Sontag, a caballo entre el profesor y la celebrity.

Sontag. Vida y obra constituye una estupenda síntesis sobre la enfermedad del intelectual contemporáneo

Moser repite en varias ocasiones que el deseo de Sontag, desde niña, era ser popular. Había aprendido en su infancia, que transcurrió cerca de Hollywood, la importancia de la fama. Logró notoriedad y consiguió convertirse en objeto de admiración: no había fiesta o evento en Nueva York que no contara con su presencia. Se codeaba con Jacqueline Kennedy y cenaba en lujosos restaurantes con lo más granado de la sociedad norteamericana, aunque es oportuno preguntarse si ese afán mediático y la frenética vida social que llevó no terminaron perjudicando su producción intelectual. En una de sus recopilaciones de ensayos más célebres y polémicas, Sobre la fotografía, Sontag mostró más tarde su recelo sobre el efecto cosificador, e incluso totalitario, decía, de las imágenes. Paradójicamente, su destino ha sido sucumbir ante la suya propia.

Si a algo ayudó su trabajo fue a dar visibilidad al crítico cultural, a convertirlo en portavoz y guía de los gustos y actitudes sociales. Se trata de un papel discutible y nadie cuestiona la maestría de Sontag no solo para relacionar teorías abstractas y corrientes filosóficas con movimientos estéticos, sino también para leer, como una quiromántica, el significado de la moda o las tendencias artísticas, en el amplio sentido que ella entendía el arte. Se podría decir, por tanto, que fue la primera influencer, alguien que atisbaba por dónde debían ir el futuro y que ayudaba a articularlo.

Pero ¿cuál fue su gran aportación intelectual? Junto con sus reflexiones sobre la fotografía, que resultan tan oportunas hoy, a pesar de los años transcurridos, porque lo dicho en ellas se puede aplicar también a las nuevas tecnologías, podríamos destacar dos de ellas. En primer lugar, Sontag detectó que la cultura está emparentada con el espectáculo. Al hablar de lo camp -un término que la pensadora popularizó, vinculándolo a la estética homosexual, y que se refiere a la sensibilidad cultural por lo estrafalario, lo exagerado o banal-, derribó las fronteras entre la alta y baja cultura, explicando la importancia de lo kitsch o impostado y de la visibilidad. Y, en segundo término, ayudó a poner de manifiesto el hastío frente a la hermenéutica de la sospecha. Ella, que había frecuentado con la obsesión de un poseso la obra de Freud, muestra en Sobre la interpretación su hartazgo hacia la manía contemporánea por entender las obras de arte como expresiones de intereses o deseos ocultos y espurios. Frente a esa lectura suspicaz, reclama dejar de lado la exégesis y revalorizar de nuevo la forma, fomentando la apreciación del estilo, contra la supremacía de los contenidos intelectuales que una determina obra pretende transmitir.

Pero apartemos por un momento al personaje y dirijamos nuestra lupa, como nos impulsa a hacerlo Moser, a la persona. En sus recurrentes diarios quien asoma es una mujer frágil, en un permanente conflicto interior, enredada en traumas familiares -el recuerdo de su madre alcohólica será a lo largo de su vida una de las losas más pesadas que ha de sobrellevar- y sexuales. Especialmente, le fue muy difícil asumir su homosexualidad y que, a pesar de ser tan patente, nunca se atrevió a hacer pública. Para su biógrafo, lo que en ella es más virulento es el conflicto entre su portentosa inteligencia y una feminidad con la que nunca se sintió a gusto.

Detrás de esa apariencia de seguridad pétrea, se halla una Sontag llena de prejuicios hacia sí misma. Hija de una familia sin estabilidad, tampoco ella logró formar una: se casó muy joven con otro intelectual de relumbrón, Philip Rieff, del que pronto se separó y con quien tuvo un hijo, el también escritor David Rieff. Lo que refleja su turbia vida sentimental es lo que intentaba ocultar en sus libros, pero sí que expresaba con claridad en sus diarios: que era presa de un conflicto interior profundo que la cultura, entendida como campo de contienda ideológica, no podía ayudar a solventar.

Para su biógrafo, lo que en Sontag es más virulento es el conflicto entre su portentosa inteligencia y una feminidad con la que nunca se sintió a gusto

Es verdad que no es correcto sacar conclusiones generales de una experiencia biográfica singular, pero la vida desarraigada de Sontag revela cuál es el resultado de la desmedida erosión de los valores. Su pugna interior, sus combates emocionales y su desesperada vivencia de la sexualidad descubren las heridas interiores que deja una infancia y una adolescencia dejada al albur, sin asideros familiares ni valores claros.

Sontag. Vida y obra constituye una estupenda síntesis sobre la enfermedad del intelectual contemporáneo, esos nuevos faustos que parecen dispuestos a entregar la tranquilidad espiritual por los oropeles de la notoriedad y la pompa. Eso no resta mérito a Sontag, que hasta el final de sus días siguió intentando hacerse oír en el debate público, a pesar de sus luchas internas y su profunda soledad.