Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

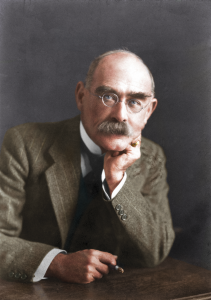

Ver productos, soberbia recopilación de los ensayos periodísticos y reportajes que Rudyard Kipling (1865-1936) escribió durante la contienda para el Daily Telegraph y los medios norteamericanos, ejemplifican la peligrosa mutación que se dio a principios de siglo

22 de enero de 2017 - 5min.

El siglo XX se inició bajo el signo de la pujanza germánica. El comunismo aún no había penetrado en Rusia —el triunfo de Lenin sería otra de las consecuencias imprevistas de la Primera Guerra Mundial— y el creciente poder de los Estados Unidos no situaba entre sus prioridades a la esfera europea.

El factor impredecible de la Historia acude de inmediato cuando pensamos en la extraña evolución de un siglo que ha sido bautizado justamente como «el siglo de la muerte programada». En el año 1900 todavía cabía esperar que una paz perpetua prosperara en todo el continente.

El Imperio Austrohúngaro, después de tres décadas de fuerte crecimiento económico, seguía conformando el tapiz central de Europa. Alemania carecía de una proyección colonial notable, pero su músculo industrial resultaba indiscutible. La vieja Inglaterra despertaba de la época victoriana como la gran potencia marítima de la época. «Rule Britannia», cantaban los océanos mientras el suave tedio de una prosperidad moderada cundía entre los países.

Ignacio Peyró, en su espléndido prólogo a las Crónicas de Kipling, subraya la plácida atmósfera primaveral de este periodo. «Forma parte del acervo de las desilusiones humanas —escribe— que la Primera Guerra Mundial estallase en una cota nunca vista de optimismo histórico». La guerra de 1914 no solo destruyó las ensoñaciones de paz, sino que terminó —junto con su epílogo del 39 al 45— con la llamada «edad europea».

En 1916, más de medio millón de soldados franceses, británicos y alemanes murieron en Verdún y en el Somme

Fue una contienda larga y brutal que arrancó con el aplauso colectivo de los pueblos, convenientemente azuzados por la prensa nacionalista. «Por toda Europa —anota el historiador húngaro John Lukacs— había poblaciones desmoronadas, campos surcados por trincheras enormes, repletas de cuerpos heridos y cadáveres de cientos de miles de soldados. En 1916, más de medio millón de soldados franceses, británicos y alemanes murieron en Verdún y en el Somme».

Fue al mismo tiempo una guerra hondamente literaria; recreada, quiero decir, por la lúgubre escritura de unos jóvenes cuya vida se forjó entre las armas. Del Adiós a todo eso, de Robert Graves, a Tempestades de acero, el gran canto épico de Ernst Jünger, la experiencia bélica trastocó la Bildung de una generación que terminaría añorando —como en el caso de Joseph Roth— el papel sedante de los imperios. Porque lo característico de la Primera Guerra Mundial —o, al menos, uno de sus rasgos principales— fue el paso de un concepto antiguo de patria a uno moderno de nación, sujeto por tanto al poderoso dictado de las masas. «La época de las guerras de gabinete quedó atrás; ya solo hay guerras entre pueblos», había predicho a finales del siglo XIX Helmuth von Moltke el Viejo, vencedor de la Guerra Franco-Prusiana de 1870.

Y, en los enfrentamientos entre pueblos, las distintas narrativas nacionales asumen un protagonismo nuevo y creciente hasta el punto de que las ideas inculcadas en las masas terminan confundiéndose con la realidad. Cabe afirmar que en las guerras del siglo XX rigió una propaganda masiva que se construiría, como leemos en Sonámbulos, el fundamental libro del historiador australiano Christopher Clark, «a partir de fragmentos de experiencia amalgamados con miedos, proyecciones e intereses disfrazados de máximas».

Es probable que todavía esté por escribir una historia definitiva del papel de la prensa en la construcción de una narrativa del odio en Europa. Pero estas Crónicas de la Primera Guerra Mundial, soberbia recopilación de los ensayos periodísticos y reportajes que Rudyard Kipling escribió durante la contienda para el Daily Telegraph y los medios norteamericanos, ejemplifican la peligrosa mutación que se dio a principios de siglo. Si la Gran Guerra supuso, en palabras de Fritz Stern, «la calamidad de la que surgieron todas las demás calamidades», la sedimentación de una serie de relatos contrapuestos que degradan hasta animalizar al adversario —ahora ya enemigo— era esencial. La prensa nacionalista de los distintos países jugó un papel clave en este proceso, al tiempo que buscaban influir en la respuesta de los gobiernos y mantener alta la moral de los pueblos.

El soldado y escritor alemán Ernst Jünger utilizará precisamente el concepto de «movilización total» para cifrar el enorme esfuerzo colectivo —en realidad, sin precedentes en la historia— que abarcaba desde los rezos matutinos de los monjes a la portada de los periódicos vespertinos. La propaganda servía para trazar una línea nítida, que también era la de la frontera bélica. Y es paradójico comprobar que fuera precisamente Rudyard Kipling, cuya obra compendia como ninguna otra la arquitectura moral del XIX inglés, el autor elegido por Downing Street para abastecer a la propaganda británica de unas convicciones creíbles.

Tanto en Francia en guerra como en La guerra en las montañas, las dos series de reportajes que conforman esta magnífica edición de Fórcola, constatamos que «ambas piezas de propaganda —de nuevo con palabras de Ignacio Peyró— comparten el mismo fondo: la visión del campo de batalla como “la frontera de la civilización” que separa a “alemanes y seres humanos”». Para ello, la técnica literaria que emplea Kipling no solo entronca con la mejor tradición de la narrativa inglesa, cuya entonación litúrgica y sapiencial resulta indiscutible, sino que, crónica a crónica, adereza sus afanes guerreros con la atenta observación de la trágica realidad.

Hay una escena inolvidable en el libro, cuando el autor llega a Reims y ve, en uno de los pilares de la catedral, el perfil del cuerpo de un soldado impreso en negro sobre las piedras. «Hay mucha, mucha gente —escribe Kipling— que espera y suplica que estos signos sean respetados, al menos, por los hijos de nuestros hijos». La pregunta que se abre, sin embargo, es otra e incide en la peligrosa relación entre la literatura —o la intelectualidad— y los intereses propagandísticos del poder. Se trata de una cuestión central que atraviesa todo el siglo XX y llega hasta nuestros días en forma de esclusa moral. Sin duda Kipling, ajeno al futuro, desconocía el recorrido último de dichas preguntas. Pero la rara actualidad de este libro, pulcramente traducido por Amelia Pérez de Villar, apunta hacia esta intersección entre realidad y propaganda que alimentó esa enorme tragedia que fue el siglo XX.