Mi cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosEl catedrático de Ingeniería Manuel Alfonseca resalta la calidad divulgativa de la obra de Monod y expone, a la vez, sus dos grandes sesgos: el reduccionismo y el cientificismo

7 de julio de 2025 - 15min.

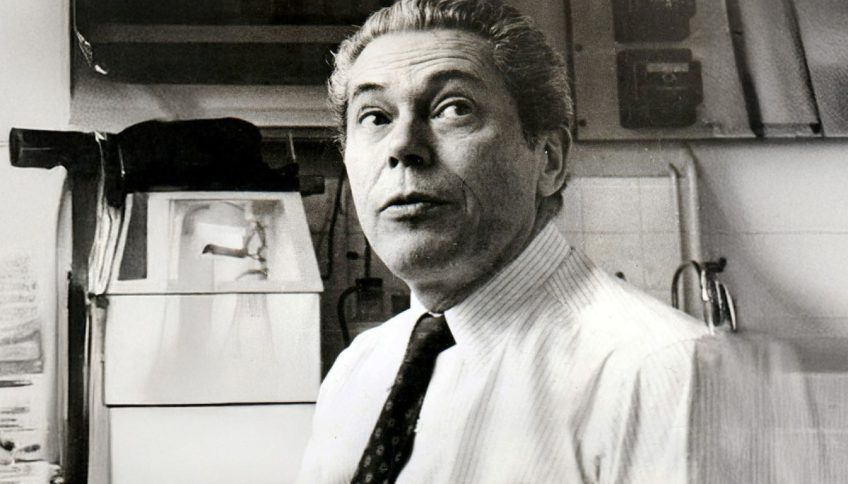

Jacques Monod. (París, 1910 – Cannes 1976). Biólogo y bioquímico, ganador del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1965, compartido con François Jacob y Andre Lwoff. Autor de El azar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna. (1970).

Avance

Jacques Monod fue un relevante científico en el campo de biología molecular, a la que hizo dar pasos de gigante en el estudio de las bases químicas de la vida y de la herencia. Plasmó las conclusiones de su investigación en El azar y la necesidad, un clásico de la ciencia contemporánea. El catedrático Manuel Alfonseca hace un estudio crítico de esa obra, resaltando su calidad divulgativa y alertando de dos grandes sesgos: el reduccionismo, esto es, la afirmación de que cualquier cosa en el mundo de la vida se puede explicar en función de lo que ocurre en el nivel más bajo y microscópico, incluido el libre albedrío humano; y el cientificismo, la afirmación de que solo la ciencia puede servir de base para el conocimiento humano. El libro le sirvió —explica Alfonseca— para difundir sus ideas sobre el universo, la vida y el hombre, que pueden resumirse así: «Dios no existe. El universo y la vida no tienen sentido. Y la humana es una especie biológica más».

Este trabajo de Manuel Alfonseca es una nueva aportación a la serie de revisiones críticas de obras del pensamiento, la cultura y la ciencia contemporáneas, que han tenido destacada influencia en la sociedad, de la mano de especialistas en esas materias, y dentro de la colección Ciudadanía y valores, que dirige Benigno Blanco. A continuación, publicamos un resumen que Alfonseca ha hecho de su propio ensayo.

ArtÍculo

Los dos últimos siglos han sido testigos de una revolución en las ciencias biológicas que solo se puede comparar con la que tuvo lugar en la física a partir del siglo XVII, y en la química desde finales del XVIII. Hasta entonces, la biología había sido predominantemente descriptiva. Desde entonces, pasó a ser una ciencia experimental, como la física y la química, que ha sido testigo de avances sorprendentes, podríamos decir revolucionarios, entre los que destacan los relacionados con la evolución, la herencia y la biología molecular, con nombres mundialmente conocidos, al menos en ambientes científicos y a menudo fuera de ellos, como Charles Darwin, descubridor de la influencia de la selección natural en la evolución; Gregor Mendel, descubridor de la herencia; Thomas Hunt Morgan, creador de la ciencia genética experimental; o James Watson y Francis Crick, descubridores de la estructura del ADN. Todos estos avances han dado lugar a la aparición de ciencias, técnicas y proyectos nuevos, como la biología molecular, la ingeniería genética y el proyecto Genoma Humano, en su mayor parte posteriores a la publicación del libro de Jacques Monod.

La primera parte de esta revisión describe brevemente la vida y la obra científica de Monod, y con más detalle el libro El azar y la necesidad, que consta de nueve capítulos y cuatro apéndices. Jacques Monod fue un científico importante que durante los años cincuenta y sesenta se situó en el primer plano de la investigación científica sobre la biología molecular, a la que hizo dar pasos de gigante en el estudio de las bases químicas de la vida y de la herencia. Sus trabajos en este campo le llevaron a recibir el Premio Nobel en 1965, y le sirvieron de punto de partida para escribir el libro que revisamos aquí, una de las obras de divulgación científica más importantes de su época, que también utilizó como pretexto para difundir sus ideas sobre el universo, la vida y el hombre, que pueden resumirse así: Dios no existe. El universo y la vida no tienen sentido. Nosotros somos una especie biológica más. Eso sí, reconoce que la nuestra es la única especie que ha conseguido abrir un campo de evolución completamente nuevo: la evolución cultural, a la que dedica uno de los capítulos de su libro.

Monod fue uno de los mayores expertos en los campos de los ácidos nucleicos y de las enzimas alostéricas, que regulan el metabolismo, crecimiento y división de las bacterias. Por otra parte, es un firme creyente en el reduccionismo, y piensa que sus estudios e investigaciones al nivel microscópico y otros semejantes, si no lo explican todo en todos los niveles, harán posible que algún día la ciencia llegue a formular una explicación completa de los misterios de la vida, aunque reconoce que queda mucho por hacer, porque dos de los problemas pendientes cuando Monod escribió este libro siguen sin resolverse más de medio siglo después: el desarrollo de los seres pluricelulares y la relación entre la mente y el cerebro, que recibe el nombre de problema difícil de la consciencia. Monod cree que la ciencia encontrará algún día solución a estos problemas, exhibiendo una fe en la ciencia tapa-agujeros que recuerda al Dios tapa-agujeros de algunos creyentes, que creen poder salvaguardar su fe afirmando que algunas de las cosas que la ciencia no puede comprender hoy (como el origen de la vida) precisaron de la acción milagrosa de Dios.

No hace falta creer en un deus ex machina para afirmar que la ciencia jamás podrá explicarlo todo. Existen límites teóricos y límites prácticos que nos aseguran que hay cosas que jamás llegaremos a saber, sin necesidad de recurrir a la acción directa de Dios. Entre esos límites, los hay matemáticos, como los teoremas de incompletitud de Gödel y el de Gregory Chaitin, que se menciona varias veces en esta revisión del libro de Monod; físicos, como el hecho de que la explicación del mundo microscópico no se aplica nunca al último nivel alcanzado, que solo puede describirse, y que en la actualidad está representado por los quarks, los leptones y los bosones; biológicos, como el origen de la vida, que más que un problema científico es un problema histórico; y tecnológicos, como la existencia de problemas no computables, que nuestras computadoras jamás lograrán resolver, y de problemas intrínsecamente difíciles, que en principio podrían resolverse, pero se necesitaría un ordenador tan grande como el universo funcionando durante un tiempo mayor que la edad actual del universo.

Considerado como divulgación científica, el libro de Monod, El azar y la necesidad, es muy bueno, aunque a un nivel que podría resultar demasiado elevado para algunos lectores. Pero al mismo tiempo tiene otro objetivo: hacer proselitismo de sus ideas sobre el significado (o más bien la carencia de significado) del mundo y de la vida. Seguramente Monod no se dio cuenta de que esas ideas no son científicas. Como cientificista, que cree que solo la ciencia puede servir de base para el conocimiento humano, necesita creer que todo lo que él dice es ciencia, sin darse cuenta de que esta postura es contradictoria, pues la afirmación en cursiva no es científica.

La parte central de esta monografía sobre el libro de Monod se divide en siete secciones. Las tres primeras se refieren a otras tantas cuestiones científicas abordadas por Monod en su libro: qué es la vida; el problema del origen de la vida; y la evolución de la vida. La cuarta, a la existencia de dos tipos de azar. Las dos siguientes, a las ideas filosóficas de Monod. Y la séptima, a la refutación de esas ideas.

Monod define la vida de una forma distinta de la más utilizada hoy día, la de Maynard-Smith, pero que también puede considerarse razonable. Sin embargo, el problema de definir la vida dista de estar resuelto, como demuestran algunas de las propuestas que se siguen haciendo. Monod introduce un elemento en su definición que no he visto utilizar a nadie más: la teleonomía, el hecho de que los seres vivos tienen un proyecto propio, y que distingue de la teleología, según la cual los seres vivos serían resultado del proyecto de alguien diferente (Dios), cosa que niega, según él por razones científicas, aunque en realidad son ideológicas.

De acuerdo con los criterios ateos de los que parte Monod, los seres que contiene el universo podrían dividirse en tres grupos: los seres inertes, que no tienen proyecto propio ni han sido diseñados por nadie; los seres vivos, que tienen proyecto propio, pero no han sido diseñados por nadie; y las obras del hombre, que no tienen proyecto propio y han sido diseñadas por alguien (por el hombre). Falta un último grupo: el de los seres que tuvieran proyecto propio, habiendo sido diseñados por alguien. Podríamos suponer que hipotéticas inteligencias artificiales podrían desempeñar este papel. Pero si se parte de que Dios existe, el resultado es diferente, porque todos los seres del universo serían de algún modo parte del diseño realizado por Dios.

Monod señala correctamente que el problema del origen de la vida no tendrá nunca solución, no porque dicho origen tuviera carácter milagroso, sino porque es imposible que encontremos restos fósiles procedentes de ese momento. Algunos creen que cuando resolvamos el problema de la biología sintética (la fabricación de células vivas en el laboratorio sin partir de células preexistentes) sabremos automáticamente cómo apareció la vida en la Tierra, pero aparte de que ese éxito científico está todavía muy lejano, a pesar del optimismo de algunos investigadores, incluso aunque lo consiguiéramos no sabríamos si la vida en la Tierra apareció por ese procedimiento, o por otro completamente distinto.

La descripción de los mecanismos de la evolución biológica forma el meollo de la obra de divulgación de Monod y explica su título. Para Monod, la evolución es un juego dirigido por tres fenómenos, dos de los cuales la hacen posible mientras el tercero la enfoca. El primer fenómeno es el azar, representado por las mutaciones y otras acciones genéticas que modifican el genoma de los seres vivos, introduciendo en él variaciones aleatorias, a las que Monod llama ruido. El segundo es la necesidad, representada por la herencia biológica. Mientras el azar produce cambios, la herencia permite que esos cambios se transmitan a otras generaciones.

El tercer fenómeno, la selección natural, decide qué cambios se mantienen y cuales se eliminan. La selección natural, base del libro de Darwin (El origen de las especies por la selección natural) no es más que la constatación estadística de que los individuos mejor adaptados al medio ambiente dejarán (estadísticamente) más descendencia que los menos adaptados. Se trata, como se puede ver, de una cuestión de sentido común, pero que en su día provocó una revolución en la historia de la biología.

De los tres fenómenos, los dos primeros son esenciales. El tercero es una consecuencia, más que una acción o una fuerza. Por eso, porque desempeña un papel secundario, la selección natural no aparece en el título del libro de Monod, mientras sí aparece en el de Darwin, en cuyo tiempo no se conocían los fenómenos de las mutaciones y de la herencia (el azar y la necesidad de Monod), por lo que su teoría estaba incompleta y se fue completando poco a poco a lo largo del siglo siguiente.

Monod apenas menciona otro de los elementos que intervienen en la evolución: el medio ambiente, que al cambiar de modo bastante impredecible podría considerarse parte del azar de la evolución; y no menciona en absoluto las reglas básicas del juego, las leyes físicas que rigen el universo: la mecánica cuántica y la relatividad general, que en este tipo de escritos no suele considerarse, aunque últimamente ha pasado al primer plano como consecuencia de la observación del hecho de que nuestro universo parece finamente diseñado para que sea posible en él la aparición de la vida.

Hasta aquí, lo que acabamos de comentar es la sección divulgativa de la obra de Monod, tal como estaba la teoría de la evolución en el año 1970, cuando se publicó ese libro. Desde entonces hasta aquí se han producido algunos cambios, como la teoría del gen egoísta de Richard Dawkins, o el descubrimiento de la epigenética, que puso en duda la teoría del gen egoísta junto con algunas de las ideas consideradas fundamentales en tiempos de Monod, como el dogma central de la biología molecular, que por entonces se consideraba intocable, y que hoy parece menos dogmático que entonces. Este estudio habla también de estas cosas, con objeto de poner en contexto la obra de Monod, no solo respecto a su época, sino también a la nuestra.

La cuarta sección, situada en el punto medio de la segunda parte de esta revisión, es un pequeño estudio sobre los dos tipos de azar. Uno de ellos, el azar epistemológico, resulta a veces sorprendente, pero en el fondo no es verdadero azar, porque desconocemos las razones físicas que provocan los resultados aparentemente azarosos y el hecho de que no sepamos predecir los resultados es señal de nuestro desconocimiento. El otro, el azar ontológico, es el verdadero azar, porque la aleatoriedad está enterrada en las causas de esos fenómenos. Monod no los llama así en su libro, utiliza nombres equivalentes: incertidumbre operacional para el primero e incertidumbre esencial para el segundo, y señala que el azar que actúa en la evolución es azar verdadero, ontológico, esencial, por lo que no podemos predecir sus resultados, no ya porque no entendamos bien el problema, sino porque es imposible hacerlo.

En las dos secciones siguientes, se aborda la parte ideológica de la obra de Monod, que en realidad se extiende a lo largo de todo su libro, aunque algunos capítulos la enfocan con más detalle. Probablemente, Monod no era consciente de que en esta parte no hacía ciencia, pues es un error muy típico entre los mejores científicos pensar que todo lo que hacen ellos es ciencia. Stephen Hawking, por ejemplo, también cayó en esa trampa. Esta parte aborda dos ideas fundamentales: el reduccionismo, la afirmación de que cualquier cosa en el mundo de la vida se puede explicar en función de lo que ocurre en el nivel más bajo y microscópico, incluido el libre albedrío humano; y el cientificismo, la afirmación (explícita) de Monod de que solo la ciencia puede servir de base para el conocimiento humano. Y no se da cuenta de que esta afirmación se autodestruye, porque no se ha llegado a ella mediante el estudio científico y la experimentación, sino a través de un razonamiento puramente filosófico o ideológico, que además es contradictorio.

El análisis de esta obra de Monod se complica un poco porque él no utiliza la misma terminología que nosotros. Así, llama cientificismo a la creencia en el progreso indefinido, que rechaza. Al cientificismo, tal como hoy lo entendemos, lo denomina postulado de la objetividad, un nombre que en sí mismo delata su parcialidad hacia esa ideología, aunque lo explica con detalle suficiente para que podamos reconocer a qué se está refiriendo. De igual manera, al emergentismo, que sostiene que el todo es más que la suma de las partes y que se opone al reduccionismo, no lo llama así, sino holismo u organicismo. Y aunque, en el fondo, esta filosofía es tan materialista como el reduccionismo, Monod desprecia a quienes la defienden, atacándolos con la falacia ad hominem.

No hace falta mencionar cómo trata a quienes defienden algún tipo de dualismo, ya sea cartesiano, vitalista o de la forma en que enfocó el problema Teilhard de Chardin, a la que Monod llama animismo y dedica parte de un capítulo a rechazarla. Para Monod, la existencia de Dios, la existencia del alma y cualquier creencia religiosa son ideas periclitadas que deberían abandonarse cuanto antes. Eso sí, reconoce que la religión, la filosofía y la creencia en el libre albedrío han servido para asegurar la estabilidad de la sociedad, que sin estos conceptos (especialmente el último) habrían estado en peligro. Pero también afirma que los tiempos han cambiado, que por fin (¡por fin!) podemos renunciar a todas esas creencias falsas y pasar a creer exclusivamente en la ciencia. De hecho, en un alarde de fe materialista, atea y cientificista, se asombra de que nos haya costado tanto tiempo (¡miles de años!) llegar a esas conclusiones cientificistas.

La ideología de Monod en relación con la biología se puede enunciar de forma resumida con estas palabras: la evolución es consecuencia del azar y no del diseño. Pues bien: la séptima y última sección de la parte central de este estudio plantea un contraejemplo que demuestra que esa afirmación no puede sostenerse desde el punto de vista científico. A la vez, demuestra también que la afirmación contraria (la evolución es consecuencia del diseño y no del azar) tampoco se sostiene. Para ello, se recurre al teorema matemático de Chaitin y se aplica a los experimentos en el campo de la vida artificial, que no debe confundirse con el de la biología sintética, mencionado anteriormente, pues la vida artificial es una de las ramas de investigación en informática y no tiene que ver con la biología, salvo de forma analógica.

Apoyándome en mi experiencia personal, planteo un experimento hipotético, que ahora mismo no es posible realizar, aunque para discutirlo se supone que en el futuro sí será posible realizarlo. En dicho experimento, nuestra posición como diseñadores sería privilegiada. Sin embargo, resulta evidente que los hipotéticos seres inteligentes que pudieran aparecer dentro del experimento podrían llegar a la conclusión, aplicando las ideas de Monod, de que yo no existo. Dado que tengo la sospecha de que sí existo, la conclusión a la que llegarían esos seres hipotéticos sería claramente falsa. Por lo tanto, la conclusión a la que llega Monod, tras un razonamiento equivalente, respecto a que Dios no existe, no tiene por qué ser verdadera. En apoyo de esto se aduce uno de los teoremas más recientes que establecen límites para las matemáticas, demostrado por Gregory Chaitin en 1975, cinco años después de que Monod publicara el libro que se ha revisado aquí.

La tercera y última parte de esta monografía, dedicada a sacar conclusiones, plantea en primer lugar la cuestión de los límites de la ciencia y combate el reduccionismo y el cientificismo de Monod, negando sus tres afirmaciones, implícitas o explícitas: que todo en el universo es consecuencia de un azar ciego, que Dios no existe y que el libre albedrío y la espiritualidad son ilusiones. Esta cuestión ha sido descrita con más detalle al principio de este resumen.

Por último, el estudio termina con una bibliografía que, a su vez, se divide en dos partes: una lista de las referencias citadas a lo largo del estudio; y una lista de obras que, aunque no han sido citadas en el estudio, pueden utilizarse para ampliar conocimientos sobre el tema.

Imagen de cabecera: Jacques Monod. La foto original de Wikimedia Commons ha sido retocada con inteligencia artificial. El archivo se puede consultar aquí.

Otras reseñas de los libros de la colección Ciudadanía y valores:

Francisco Rodríguez Valls: Honrar la vida. Una revisión crítica del «Gen egoísta» de Richard Dawkins

Salvador Anaya: Una revisión crítica de «El error de Descartes» de António Damásio

Ignacio Sánchez Cámara: Una revisión crítica de la «Teoría de la justicia» de John Rawls

María Calvo Charro: Una revisión crítica de «La mística de la feminidad», de Betty Friedan