Mi cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosEl testimonio de Eileen O’Shaughnessy arroja una luz muy cruda sobre la realidad de su matrimonio, leído en términos de «genio y musa»

16 de octubre de 2025 - 9min.

Avance

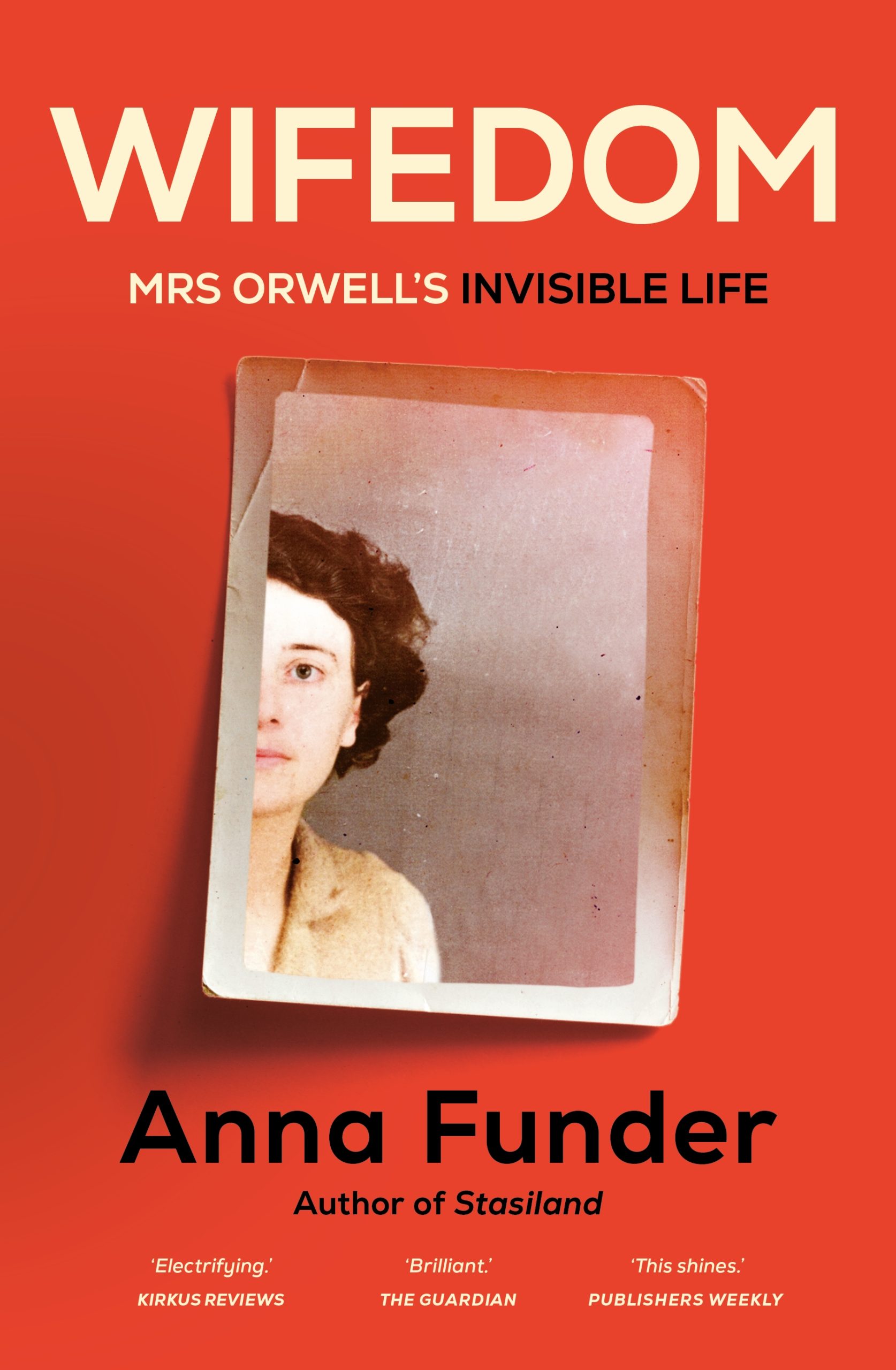

De Eileen O’Shaughnessy, la primera esposa de George Orwell —hasta que murió prematuramente de una operación para tratar su tumor en el útero— no se conocían demasiados detalles. Pero eso cambió en 2005, cuando aparecieron seis largas cartas suyas dirigidas a su mejor amiga. El testimonio que ahí daba O’Shaughnessy arrojaba una luz muy cruda sobre la realidad de esa pareja leída en términos de «genio y musa».

A Anna Funder, la autora del libro que Laura Freixas comenta en este texto, esas cartas la impresionaron tanto que se puso a investigar el contexto y cómo los detalles de la convivencia habían sido leídos e interpretados por los biógrafos de Orwell. Su objetivo era doble: sacar a la luz la vida de esa mujer y los mecanismos, los «malvados trucos de magia que la habían hecho desaparecer». El resultado es un libro aún no traducido en España y titulado Wifedom. Mrs Orwell’s Invisible Life. La primera palabra tiene difícil traducción (o no la tiene), pero Freixas la explica en su texto. El subtítulo habla por sí mismo: la vida invisible de la señora Orwell. Lo malo es que no aparece el nombre. Lo repetiremos una vez más para empezar a aprenderlo. Se llamaba Eileen O’Shaughnessy y algo (o mucho) tuvo que ver con que el genio de Orwell nos llegara tal y como lo ha hecho.

Artículo

Vivía yo en Inglaterra a mediados de los 80 cuando descubrí a una escritora que me acompaña desde entonces: Sylvia Plath (1932-1963). No solo me fascinó su literatura, sino también su vida, y esa intersección de ambas que es su obra autobiográfica: diarios, cartas, novelas y poemas à clé… Leyéndola, descubrí un tema que, a su vez, lleva cuarenta años acompañándome: el de la vida amorosa —y familiar y doméstica— de los creadores. No se trata de una mera curiosidad biográfica, sino del intento de analizar cómo influye la pareja en la trayectoria de un, o una (no es lo mismo…) intelectual o artista.

Tradicionalmente, las relaciones de pareja que establecen los creadores se han definido con una fórmula, la de «genio y musa», que naturaliza, o sea, despolitiza, la cuestión. Esa naturalidad es comprensible desde el punto de vista del «genio», entendiendo por tal, de entrada, a un varón (la palabra ni siquiera tiene femenino). A ese varón que dedica todas sus energías a un trabajo tan exigente como es el intelectual o artístico, le resulta sumamente útil, señala Anna Funder en el libro que comentamos, tener a su lado a una mujer que asuma, además del papel de compañera, los de ama de casa, madre (con una implicación mucho mayor que el padre) de los hijos comunes, mecanógrafa, secretaria, relaciones públicas… En la vida de tales hombres, una pareja femenina no es algo que se da por añadidura, sino, quizá, una condición de posibilidad para realizar ese proyecto. Lo importante no es tanto la mujer como persona, sino la función de apoyo que cumple: lo que Funder llama wifedom, que significaría (no tiene equivalente español) la condición de wife, esposa.

Al mismo tiempo, siempre según Funder, la cultura dominante construye un relato según el cual el «genio» es un hombre «hecho a sí mismo». Y para sostener esa visión hagiográfica, hay que borrar el rastro de la «musa». Invisibilizarla, o por lo menos disminuirla. Naturalizar la etiqueta «genio y musa», no hablar de esas mujeres —o hacerlo solo idealizando su relación con el hombre—, equivale a no hacerse preguntas incómodas: si el trabajo no reconocido de la «musa» fue indispensable para que el «genio» pudiera realizar su obra; qué consecuencias tuvo esa dedicación —qué renuncias, qué sacrificios requirió— para la «musa»; qué nos dicen sus historias sobre la creación artística, sobre la relación entre los sexos, sobre la verdad o falsedad del relato histórico… Todo eso es lo que se propone explorar Anna Funder tomando como ejemplo un caso señero: el de George Orwell (1903-1950) y su primera mujer, Eileen O’Shaughnessy, nacida en 1905 y con la que estuvo casado desde 1936 hasta la muerte de ella en 1945.

De O’Shaughnessy, una mujer inteligente y preparada, licenciada universitaria (cosa bastante insólita en la época), se sabía poco hasta que se descubrieron, en 2005, seis largas cartas suyas dirigidas a su mejor amiga. A Anna Funder, esas cartas la impresionaron tanto —arrojaban una luz tan cruda sobre la realidad de esa pareja de «genio y musa» supuestamente idílica—, que se propuso un doble objetivo: sacar a la luz la vida de esa mujer y «revelar los malvados trucos de magia que la habían hecho desaparecer».

Esos «trucos» los usa, para empezar, el propio Orwell. En Homenaje a Cataluña (donde narra su participación en la guerra civil española, en el frente de Aragón), el escritor alude a Eileen 37 veces. Solo que nunca da su nombre: es «mi esposa». Tampoco menciona el trabajo político que hacía Eileen en Barcelona para el Independent Labour Party, al que ambos pertenecían. Ni habla de la visita que le hizo ella en las trincheras. Ni de cómo consiguió hacerles salir a ambos de España, con los estalinistas pisándoles los talones. En Homenaje…, Eileen solo aparece esperando a su marido en un hotel.

Pero no es solo Orwell, ni se trata solo de Eileen. Anna Funder muestra en Wifedom cómo los varios biógrafos (siete, concretamente) del escritor aplican parecidos «trucos» a todas las mujeres. Por ejemplo, usando la voz pasiva: «El manuscrito fue mecanografiado» (adivinen por quién), «se le ofreció un empleo en la BBC» (donde casualmente trabajaba por entonces Eileen…). Minimizan el papel de sus novias, amigas, miembros femeninos de la familia. Por ejemplo, a su tía Nellie, actriz y sufragista, que dio ejemplo a su sobrino de pensamiento y activismo político —llegó a estar encarcelada—, le recomendó lecturas, le ayudó económicamente, le presentó a editores… la despachan como una especie de vieja chiflada.

Los biógrafos parecen haber pasado también de puntillas sobre episodios que podrían empañar la noble imagen de su biografiado. Por ejemplo, las infidelidades de Orwell. Especialmente sangrantes, como cuando, en la misma época en que Eileen está pasando el duelo por la muerte de su hermano en un bombardeo, él coquetea abiertamente con la mejor amiga de ella; o cuando, estando ambos en Marruecos, a George se le antojó acostarse con una prostituta adolescente, para lo cual, al parecer, pidió permiso a Eileen y ella se lo dio. Algo que a Funder le parece «la máxima expresión del condicionamiento patriarcal de las mujeres: colaborar con un sistema que nos utiliza y que luego nos hace decir que estuvimos de acuerdo, o no nos importó, o incluso lo estábamos pidiendo», pero que los biógrafos «omiten, dudan, banalizan, relegan a notas al pie, o le dan un barniz glamuroso de ‘anticonvencionalismo’».

Otro ejemplo tiene que ver con el hijo de Eileen y George. Este, por razones de salud, no podía engendrar, por lo que quiso (era, al parecer, un deseo de él más que ella) adoptar un niño. Una amiga ginecóloga les consiguió un recién nacido. Pero tanto recoger al bebé en el hospital como, seis meses después, legalizar la adopción ante un tribunal, son cosas que Eileen hizo sola (y enferma: tenía un tumor en el útero que le provocaba fuertes dolores y sangrado), mientras George hacía reportajes en el continente europeo. Los biógrafos, dice Funder, echan tierra sobre el asunto: «Hubo que ir al tribunal. Todo fue bien», escribe por ejemplo uno de ellos.

El resultado, explica Funder, de esa actitud, tanto del mismo George Orwell como de sus biógrafos, es doble. Primero: «que desaparezca lo que hace una mujer» para el hombre en cuestión. Eileen, como muchas esposas de escritores (o esposas a secas), consagró buena parte de su vida a facilitar el trabajo de su marido ocupándose de todo lo demás, desde asumir la compra, cocina, limpieza y el cuidado de la cabra y las gallinas, cuando vivían en una casita en el campo sin electricidad, hasta trabajar en el Ministerio de Información, manteniendo a George además de a sí misma, durante la guerra europea. De todo eso, apenas queda rastro en la historia oficial… Segundo: «que desaparezca lo que él le hace a una mujer». Como serle infiel sin disimulo. O desentenderse de la adopción. O dejarla sola (sin ocuparse tampoco del niño, que ella tuvo que confiar a unos amigos) en su última enfermedad.

De todas las cartas de Eileen citadas en Wifedom, las más desgarradoras son sin duda las de esa época. Eileen, como dije, tiene un tumor en el útero, y se le recomienda una histerectomía. Ella acepta hacérsela, pero le preocupa el precio. A George, que está en Alemania, le escribe que «sería realmente escandaloso gastar todo tu dinero en una operación que sé que desapruebas». A su amiga le dice, en otra carta: «Es una suerte que esté de viaje, porque George visitando a un enfermo es una estampa infinitamente más triste que la de cualquier enfermo del mundo». Sigamos con la carta a George, que no tiene desperdicio. Ante una operación de vida o muerte, Eileen se disculpa por ocasionar gastos: «No valgo ese dinero», llega a decir; explica que ha optado por el cirujano más barato; y en cuanto a que su marido vaya a verla… no se atreve a pedírselo con todas las letras. Solo le dice que la región en la que se halla el hospital es muy apropiada para pasar un fin de semana pescando, como a él le gusta (y de paso, se sobreentiende, quizá podría aprovechar para pasar a saludarla).

«Los biógrafos no suelen mencionar el miedo que tenía Eileen a que George se enfadara por el gasto que supondría la operación. Les gusta citar la frase ‘George visitando a un enfermo es infinitamente más triste…’ a modo de prueba de que fue ella la que no quiso que él la visitara. Usan esa cita como si hubiera que interpretarla literalmente, en vez de entender que se trata de hacer de tripas corazón cuando él la deja tirada. Incluso le echan la culpa a ella del abandono: ‘le quitó importancia a la operación’, escribe uno de ellos. Hay algo realmente terrorífico en la escena de una mujer suministrando una excusa al hombre que la está dejando morir sola, y ver cómo los biógrafos toman la excusa y corren».

Wifedom es una obra original y rompedora, que no se limita a contar una historia llamativa, sino que nos ofrece una tesis y un método de análisis aplicables a muchos otros casos (por ejemplo, a María Teresa León y Rafael Alberti: comparando sus respectivas autobiografías, Memoria de la melancolía y La arboleda perdida, vemos cómo, narrando los mismos sucesos vividos juntos, ella le incluye, mientras que él, a menudo, la omite).

Pero Wifedom deja abierto, en mi opinión, un gran interrogante. En efecto: Funder nos muestra, de forma muy convincente, que tanto el escritor como sus biógrafos tendieron a minimizar a Eileen (y a otras mujeres). Pero hay otro aspecto que deberíamos analizar: cómo Eileen también se minimizaba a sí misma. Parecía conforme con dedicar el grueso de su vida, trabajo y energías a secundar a George. No creía tener derecho a que él asumiera sus deberes de compañero (visitándola en el hospital) y de padre. Se disculpaba por lo caro que iba a ser salvarle la vida… ¿Por qué? Necesitaríamos otro libro, tan valiente y profundo como Wifedom (y quizá más doloroso), para entenderlo.

George no fue a ver a Eileen. Eileen murió en la operación. Tenía treinta y nueve años.

La ilustración que acompaña el texto es de Bérangère Rouchon-Borie y se encuentra en Wikimedia Commons bajo licencia CC-BY-4.0. Se puede consultar aquí.