Mi cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosCrónica de la caída de la República de Weimar y la imposición del nazismo

7 de octubre de 2025 - 10min.

Uwe Wittstock es periodista y escritor. Ha trabajado como redactor y crítico literario para medios como el Frankfurter Allgemeine Zeiting, Die Welt y Focus. En 1989 ganó el premio Theodor Wolff.

Avance

La forma en que mueren las democracias es un tema de actualidad. El modo en que lo hizo la alemana de entreguerras a manos de Hitler fue un caso extremo y particular. Quizá no sea repetible hoy, pero el uso de los decretos de emergencia, la división en la sociedad, la permanente indignación (amplificada ahora en las redes sociales) y el desconcierto de los moderados para frenar a los extremistas son aspectos comunes al pasado y la actualidad. Además de que una fractura de la civilización resulta siempre difícil de imaginar.

Uwe Wittstock ofrece un relato vívido de ese proceso (fulgurante: prácticamente un mes), junto con un atractivo who’s who de la intelectualidad alemana del momento, grupo en el que se centra su trabajo subtitulado El invierno de la literatura. Aunque algunos no imaginaron lo que iba a ocurrir y otros pensaron que sería efímero, muchos otros se apresuraron a escapar de Alemania. George Grosz, Joseph Roth, Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Alfred Döblin… Todos huyeron, apresurada y casi clandestinamente, dejando atrás bienes y familia, de lo que, nominalmente, todavía era una democracia. Pero los decretos de emergencia, órdenes como la de Göring animando a disparar a los opositores y la brutalidad parapolicial de las SA y las SS difuminaban, minuto a minuto, la democracia para imponer una dictadura especialmente salvaje. Las listas con los nombres de los perseguidos y los campos de internamiento estaban ya preparados antes del acelerón que supuso el oscuro incendio del Reichstag.

Como siempre, los comportamientos humanos fueron variopintos: hubo quien, sin simpatizar abiertamente con los nazis, compartía su antisemitismo; quien ingresó en el partido por interés, quien agachó la cabeza. La Academia de las Artes fue un microcosmos que también vivió esa división de la sociedad. Acosada por el régimen, fue incapaz de resistir. Alfred Döblin dijo que sobrevivió a costa de complacer al nuevo poder y poniendo en entredicho su dignidad. El autor del libro pone la actitud de la Academia como ejemplo de lo exigua que fue la resistencia de las instituciones frente al nazismo. Conviene recordar, en todo caso, la extrema brutalidad que mostró el régimen desde el primer momento para hacerse una idea cabal del asunto.

Por encima de aspectos concretos, los nazis no necesitaron para acabar con la democracia más que unas pocas semanas. «Quien a finales de enero se fue de Alemania dejando un Estado de derecho, cuatro semanas después regresó a una dictadura… El sometimiento totalitario de la democracia se produjo demasiado deprisa», concluye Wittstock.

ArtÍculo

El concepto de guerra relámpago (blitzkrieg) se asocia a Hitler y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Nadie, que sepamos, ha acuñado el concepto de dictadura relámpago, pero podría aplicarse perfectamente al modo en que Hitler y el Partido Nacionalsocialista impusieron la suya y acabaron con la República de Weimar. Ahora que, otra vez, se oye hablar de cómo mueren las democracias, el derrumbe fulminante de la de Weimar ofrece un ejemplo muy concreto y alarmante. Quizá no sea repetible hoy, pero algunas de sus características, como el recurso a los decretos de emergencia, resultan inquietantes por el uso que algunos dirigentes actuales están haciendo de ellos.

El escritor y periodista alemán Uwe Wittstock hace la tensa y dramática crónica de las pocas semanas en que aquel derrumbe se produjo. Empieza por recordar que muchos de los que iban a convertirse en víctimas del nazismo no podían imaginar lo que iba a ocurrir. «Probablemente forma parte de la esencia de una fractura en la civilización el hecho de que resulte difícil de imaginar», escribe Wittstock; afirmación que deja en el lector la preocupante sospecha de qué síntomas de una fractura civilizatoria nos están pasando inadvertidos ahora mismo. Aparte de eso, el autor sí señala paralelismos entre la coyuntura de 1933 y el presente, como la división en la sociedad, la permanente indignación en las redes y «el desconcierto del centro burgués a la hora de frenar el ansia de extremismo».

El relato de Wittstock, subtitulado El invierno de la literatura, se centra en los escritores y artistas (algunos, como los Mann, Brecht, Döblin o Remarque, más familiares que otros para el lector español), no porque fueran las únicas ni las mayores víctimas, sino porque dejaron más rastro documental. Y lo sobrecogedor de la historia es la dicha rapidez con que se implantó la dictadura y la brutalidad que la caracterizó desde el primer momento. «Para destruir la democracia los antidemócratas no necesitaron más tiempo que el que duran unas buenas vacaciones anuales. Quien a finales de enero se fue de Alemania dejando un Estado de derecho, cuatro semanas después regresó a una dictadura… El sometimiento totalitario de la democracia se produjo demasiado deprisa».

Una razón para ello es que todo estaba preparado, las listas de los adversarios políticos (para los nazis, enemigos) que debían ser neutralizados o eliminados ya estaban elaboradas. Y no todas las víctimas se llamaron a engaño. No fueron pocos los que animaron a amigos y colegas que sabían en peligro a ponerse a salvo huyendo de Alemania. Aunque pensaran también que ese exilio sería de pocos meses.

A finales de enero de 1933, Berlín vive los últimos destellos del esplendor un tanto decadente del periodo de entreguerras. Wittstock describe vívidamente, con buen pulso narrativo, aquella colmena: el Baile de la Prensa, las fiestas, los ensayos y estrenos teatrales, los hoteles, las editoriales, las redacciones, las tabernas en las que se reúnen los artistas y bohemios; así como las circunstancias personales y profesionales de sus protagonistas: el que ha conseguido que, por fin, su carrera despegue; el que, sin ser propiamente nazi, achaca su falta de éxito al poder cultural de los judíos; el apolítico que ingresa en el partido para medrar o para protegerse. Entre otras cosas, Febrero de 1933 es un interesante who’s who del panorama cultural alemán del momento.

El ascenso electoral del partido de Hitler y la violencia y el matonismo callejeros venían produciéndose desde años atrás. Se respira un ambiente de crisis terminal que empieza a concretarse el último fin de semana de enero. El sábado 28, tras la dimisión del gobierno, el presidente Hindenburg encarga la formación de uno nuevo a Franz von Papen, líder del Partido de Centro, que, ante su escasa presencia parlamentaria, necesitará apoyarse en el partido nazi. Pero Hitler ya ha hecho saber su órdago: solo aceptará colaborar si es nombrado canciller. Hindenburg acepta y el proceso será tan rápido como todo en esta historia. También azaroso e irregular. La idea de un Hitler canciller de Alemania encuentra resistencias, incluso en la cúpula del Ejército; el jefe del Alto Mando propone arrestar al «cabo austriaco» y apartar a Hindenburg del poder. Pero este se apresura a nombrar, en la mañana del lunes 30, a un general bien visto por Hitler como ministro de Defensa de un gobierno que aún no existe, lo que es inconstitucional. El gobierno se formará, por fin, a mediodía de ese lunes 30.

Un poco antes, el escritor Joseph Roth no espera a los acontecimientos y toma el tren a París esa misma mañana. Seguramente, nadie imaginó las dimensiones de la catástrofe que estaba por venir, pero que las cosas se iban a poner difíciles y peligrosas para cualquiera que no fuera afecto al nuevo régimen, tampoco se le ocultaba a nadie. Roth es de los más lúcidos, es decir, de los más pesimistas. «No se haga ilusiones. Gobierna el infierno», escribirá a su amigo Stefan Zweig desde París. Incluso uno de esos autoproclamados apolíticos, el vividor Ernst Udet, as de la aviación que encontrará su lugar profesional a las órdenes de Göring, profetiza: «Un día el diablo nos llevará a todos». Udet, responsabilizado de los fracasos de la Luftwaffe, se suicidará en 1941. El pintor George Grosz, que, como eximio representante de lo que para los nazis es arte degenerado, está entre sus primeros objetivos, ha esperado menos. Se ha marchado unos días antes, evitando que le encuentre el comando de las SA que, el martes 31, al día siguiente del nombramiento de Hitler, irrumpe en su casa y en su estudio destrozando las puertas a patadas y hachazos.

«Hacia el final de su primera semana en el poder, Hitler pone a prueba la disposición de Hindenburg para transformar de manera radical el país y abolir los derechos fundamentales». Le presenta un decreto de emergencia –que Hindenburg firma– que deja los derechos de reunión y libertad de prensa a discreción del Ministerio del Interior.

Los amenazados no son solo los judíos, comunistas, socialdemócratas, homosexuales y cualquier desafecto al nuevo régimen. En un mitin electoral –hay convocadas nuevas elecciones para el 5 de marzo–, Hitler es claro: quiere luchar «contra las manifestaciones de nuestro sistema democrático-parlamentario».

Las salidas del país se suceden. Algunas tienen todas las características de una huida precipitada y clandestina, dejando atrás casa, bienes y familia. Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Heinrich Mann, hermano del autor de La montaña mágica, el crítico teatral Alfred Kerr, el eficaz propagandista Willi Münzenberg y otros salen con poco equipaje, para no dar la impresión de un viaje largo, con itinerarios enrevesados que despisten a posibles seguidores, cruzando los pasos fronterizos menos vigilados, escondiéndose en casas ajenas los días previos y confiando en que las estaciones de tren no estén vigiladas. Y en todos los casos, casi como un estribillo, el autor del libro añade: «no sabe si volverá algún día a Alemania», «tardará veinte años en volver», «no volverá nunca». Ellos y muchos otros escapan así de un país que, teóricamente, es todavía una democracia.

Una democracia que está siendo aplastada rápidamente con todo tipo de recursos, y como último medio, la pura y descarnada fuerza bruta. Un hito en ese proceso es la circular en la que Göring, ministro del Interior, proclama: «Los agentes de la policía que en el cumplimiento de estos deberes [la represión de las actitudes hostiles a las llamadas unidades nacionales –SA, SS– y partidos nacionalistas] hagan uso de sus armas de fuego se verán amparados por mí, independientemente de las consecuencias del uso de las armas de fuego. Quien, por el contrario, no lo haga por falsa consideración, tendrá que atenerse a las consecuencias de carácter penal». Como escribe Wittstock, «no puede formularse una orden de disparar con mayor claridad».

El oscuro incendio del Reichstag el 27 de febrero marca un punto de inflexión en el proceso. Hitler consigue que Hindenburg firme otros dos decretos de emergencia que implantan la pena de muerte para determinados delitos políticos y suponen la abolición de todos los derechos fundamentales. A partir de ese momento, «no hay límites para los abusos por parte del Estado». «Todas las puertas están abiertas al terror… La dictadura está aquí», escribe Wittstock.

Esos abusos del Estado, ilimitados a partir de ahora pero que no han esperado a los decretos para producirse, vienen tomando múltiples formas. Algunas son suaves y casi irrisorias, como impedir un mitin simplemente porque el público no puede acceder al lugar por estar acordonadas las calles al haber otro acto cercano. O cancelarlo porque «los espectadores con otra manera de pensar podrían ofenderse» con algún discurso (aquí, es difícil no ver a los nazis como unos adelantados; quienes practican hoy esa forma de corrección política no son dictadores, pero los dictadores han recurrido a eso). Pero, junto a esas formas, están las amenazas de todo tipo, verbales y por escrito, retiradas de pasaportes, prohibiciones de estrenos, procesos, asfixia económica, expulsiones de cargos institucionales que conllevan pérdidas materiales, expulsiones de ciudadanos con pasaporte extranjero, la pura violencia física.

Apenas extinguido el incendio del Reichstag, la policía y las SA y SS empiezan a arrestar a funcionarios opositores que están en listas elaboradas hace semanas, a diputados que, como tales, gozan de inmunidad. Los periódicos de izquierdas son prohibidos. Las detenciones en los domicilios se producen de madrugada. Los detenidos esa noche y las siguientes son miles; las SA los recluyen en sus propios calabozos o campos de concentración, sin entregarlos a la policía. Calabozos en los que se producen maltratos y torturas, incomunicación con la familia o los abogados. Son arrestos indefinidos ante los que no caben recursos legales. Los asaltos a librerías y periódicos y las quemas de libros completan el panorama de una dictadura salvaje. Los decretos de emergencia que se aplican «hasta nuevo aviso» se mantendrán vigentes hasta el final del régimen nazi.

Dentro del universo cultural elegido por el autor para focalizar su relato, tiene una importancia especial la Academia de las Artes, oficialmente llamada Prusiana, pero que aspira a ser alemana, aunque funcione como una Academia berlinesa. La brecha que divide al país divide también a sus miembros. Y aunque algunos se plantean reaccionar como escritores frente a la dictadura en marcha, no hay ningún proyecto que pueda poner de acuerdo a todos. La Academia consiguió sobrevivir a costa de complacer al nuevo poder y poniendo en juego su dignidad e independencia, como dijo Alfred Döblin. «El destino de la Academia de las Artes –escribe Wittstock– permite vislumbrar lo exigua que fue entonces la resistencia de las instituciones alemanas». En todo caso, la tremenda brutalidad desplegada por el nazismo desde el primer momento, con un auténtico régimen de terror, obliga a ver en perspectiva esa afirmación.

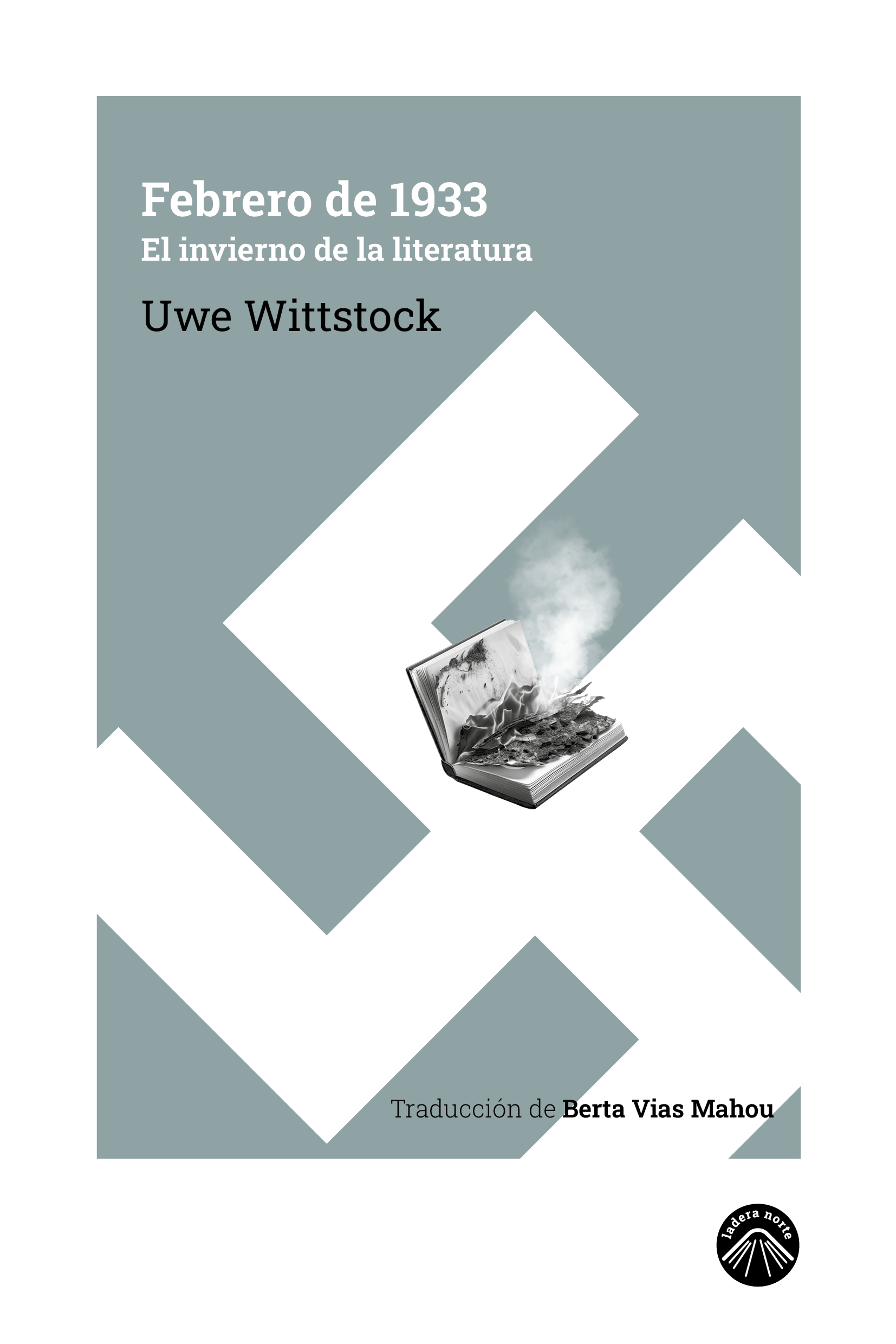

La imagen que ilustra el artículo procede de la película documental «El incendio del Reichstag», de Mickaël Gamrasni (2023). © Cinétévé.