Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosEl autor escribe sobre las razones de la inviabilidad de “La Pepa”, ofreciendo una perspectiva realista que es compatible con el valor propio del texto fundador del constitucionalismo español.

26 de marzo de 2012 - 16min.

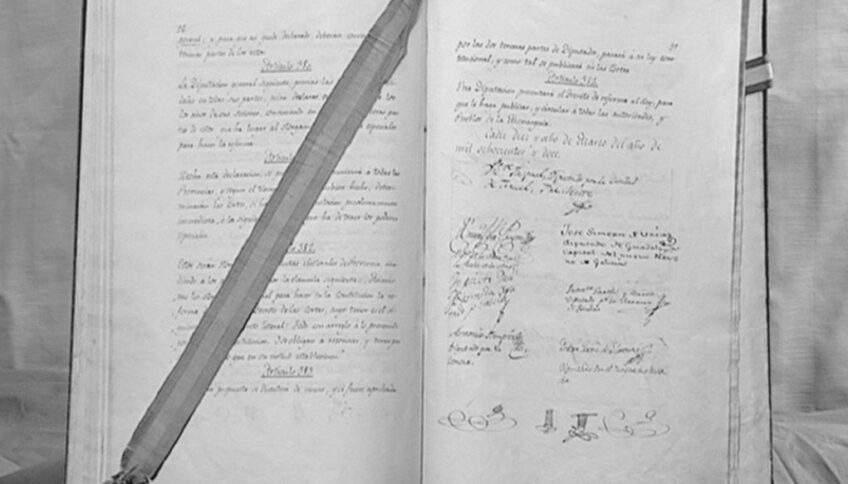

La importancia histórica de la Constitución de 1812, la elaborada por las Cortes de Cádiz, está fuera de toda duda y a ella vienen dedicando su atención los mejores comparatistas e historiadores del derecho. Merced a ellos sabemos que «la Pepa» —así llamada por su promulgación el 19 de marzo—, no solo inauguró el constitucionalismo español, sino que ha seguido siendo durante dos siglos su «origen, fundamento y símbolo» y que se difundió por Europa entera y gran parte de America como «estandarte», decían sus entusiastas piamonteses en 1821, del liberalismo entonces emergente.

Ahora bien, también es sabido que la Constitución de Cádiz fracasó en España hasta el punto de que su más fecundo periodo de vigencia es el que, en 1836, dedicado exclusivamente a su revisión, que su pretendida extensión a las Indias radicalizó el proceso de emancipación americana y que su difusión en Europa, a más de dividir y debilitar el incipiente liberalismo alemán, no sobrevivió a la reacción monárquica o a la intervención armada de la Santa Alianza en las Dos Sicilias, Piamonte y Portugal. En resumen, como ya advirtiera el maestro del derecho constitucional comparado Boris Mirkine Guetzevitch, su balance final es el retraso del definitivo triunfo del constitucionalismo liberal varios decenios hasta que es sustituida como modelo liberal por la Constitución belga de 1831.

¿Cómo explicar este resultado? Sin duda, la constelación internacional entonces dominada por la Santa Alianza no le fue favorable. Pero resultaría ingenuo solo atender a ese factor y no a causas endógenas a la propia constitución. Si no cabe duda que los «Cien Mil Hijos de San Luis» fueron determinantes a la hora de sustituir el trienio liberal por la «reacción sin horizonte» que caracterizó la Década Ominosa, no puede olvidarse que el trienio fue, como señala Artola, caracterizado por la inestabilidad permanente y la progresiva radicalización hasta resultar inviable el sistema. Que los doceañistas más conspicuos, aun antes de 1820 y mucho más después de 1823, se apartaran del entonces considerado como «el mejor de los códigos» y se inclinaran hacia lo que Fernández Sarasola ha denominado la versión francesa del constitucionalismo británico, es otra muestra de que la práctica mostraba la in-viabilidad de la fórmula constitucional gaditana.

¿Cuáles fueron estas causas? A mi juicio, determinados rasgos característicos en la gestación de la Constitución, en su técnica y, lo que es más importante, en su fundamento. Unos rasgos que, como en un espejo cóncavo, se acentúan en los diversos fenómenos de recepción de la Constitución gaditana en diferentes países de Europa y América.

En cuanto a lo primero, la Constitución de 1812 apenas se discute en el pleno de las Cortes. El análisis de la cuestión hecho por Artola muestra que de los 384 artículos del texto final solo se discutieron 194 y, aun debatidos, solamente se enmendaron 104. Más aún, según mi cotejo, de esos 384 artículos, 328 corresponden al proyecto elaborado por la Comisión de Constitución que, a su vez, siguió en gran medida el proyecto elaborado en la Junta preparatoria de Legislación por Antonio Ranz Romanillos, ilustre afrancesado —había sido consejero de Estado con José I y uno de los artífices del Estatuto de Bayona en 1808— que ni siquiera era diputado y cuya principal fuente de inspiración fue la Constitución francesa de 1791. Su protagonismo en la elaboración del texto es mucho mayor que la de Argüelles, Toreno o Muñoz Torreros, vulgarmente tenidos por autores de la Constitución. Los Acuerdos de la Junta, publicados por Tomás y Valiente, y las Actas de la Comisión, editadas por Diz-Lois, no dejan lugar a dudas al respecto. Es evidente que semejante procedimiento no facilitó el consenso entre liberales y realistas, peninsulares y diputados americanos. Los debates fueron brillantes, pero el resultado, atendiendo a los datos atrás señalados, estaba prefijado. Los liberales impusieron sus tesis y los reparos de fondo obtuvieron respuestas contundentes: «Aquí no hemos venido para tal cosa», dirá enfáticamente el presidente, Muñoz Torreros, cuando el diputado de Sevilla, Gómez Fernández, preguntó por la fundamentación histórica que se afirmaba de determinados artículos del proyecto. No fue esta la mejor vía para elaborar una Constitución de todos.

Ahora bien, esta falta de consenso constituyente básico y por consiguiente enraizamiento social se acentúa en las Dos Sicilias y Piamonte, donde la Constitución es-pañola se impone en Nápoles en 1820, en virtud de un movimiento revolucionario apoyado por el ejército y que, respecto de Sicilia, continúa la reacción centralista de la Monarquía iniciada en 1815 con la creación del Reino de las Dos Sicilias y culminada con las leyes de diciembre de 1816. Una reacción centralista cuyas raíces se encuentran en la oposición entre el gobierno moderado-aristocrático de la Sicilia del Antiguo Régimen y la monarquía burocrática que la Corte trató, ya en el siglo anterior, de instaurar desde Nápoles. Otro tanto ocurre en Piamonte un año después, radicalizando, además, el igualitarismo burgués del modelo gaditano. La recepción del texto gaditano fue un «trágala», como lo fue su imposición en España, y sin duda ello no contribuyó a la consolidación de tales fórmulas constitucionales.

Noruega, donde también se recibe el modelo gaditano, llevado hasta Escandinavia por el tráfico marítimo tolerado e incluso auspiciado por los británicos pese al bloqueo, ofrece la contraprueba de ello. La Constitución de 1814, todavía vigente, es obra de una asamblea de notables, convocada legalmente por el regente en nombre del soberano danés, donde, sin duda, hubo disparidad de criterios y tensiones nada leves, pero que terminó actuando consensuadamente y que, desde el principio, contó con el apoyo de la opinión. Como dijo uno de los notables allí reunidos, «podía verse un grupo de hombres llegados de todos los rincones del reino, de todas las clases y de todos los dialectos, hombres de los círculos cortesanos y terratenientes que se habían reunido sin ningún orden para el sagrado fin de sentar las bases del renacimiento de la nación». La elaboración del texto, a partir de la erudición comparatista de Wendrel y del proyecto de Falsen, gestado en el mismo Eidsvoll, fue, sin duda, debatido, pero su aprobación recibió el amplio consenso de las constituyentes. El parecido de ambos procesos constituyentes, el de Eidsvoll y el de Cádiz, grande a primera vista, es solo aparente si se examinan las Actas de una y otra asamblea.

En cuanto a su contenido, la Constitución de Cádiz, y más todavía sus epígonos, por su excesiva fidelidad al modelo francés de 1791, respondían a un paradigma racionalista, de todo punto ajeno a la realidad social europea y, especialmente, a la mediterránea de su época, Fueron, desde el momento constituyente, «ucrónicos». Basta atender a los siguientes tres extremos.

Sin duda, el constitucionalismo que cabría denominar revolucionario, el iniciado en Francia en 1791 y difundido por la recepción del texto gaditano, tenía como principales objetivos sustituir el absolutismo por una Monarquía moderada y establecer la igualdad ciudadana. Así se reitera en textos doctrinales y normativos.

Por un lado, se pretendía conservar y aun redorar la Corona, pero poniendo límites a su omnipotencia y garantías frente a sus abusos. Lo que los ingleses habían hecho en su «gloriosa revolución» de 1688. Pero, frente al ejemplo inglés o lo intentado en la propia España por los investigadores de la hipotética Constitución tradicional, los constituyentes gaditanos y sus epígonos italianos y portugueses olvidaron que, por aquel entonces, el monarca era lo que Lasalle denominaría muchos decenios después un «fragmento de constitución». Esto es un importante factor de poder del que una Constitución realista no podía prescindir, manteniéndolo ajeno al proceso constituyente, ni capitidisminuir en exceso en cuanto a sus competencias se refiere.

El modelo de Monarquía «presidencialista» en la que el rey gozaba de la plenitud del poder ejecutivo, entendido como mera ejecución de las leyes y no como poder de dirección política, y, así limitado, se oponía a una Asamblea representante de la soberanía nacional, conducía necesariamente al enfrentamiento entre ambas instituciones. Varela Suances, ilustre historiador del sistema gaditano, ha denominado tal modelo y su puesta en práctica como «Monarquía imposible». Tildarlo, como se ha hecho, de «Monarquía parlamentaria» es ignorar lo que es el parlamentarismo: la imbricación del Gobierno con la mayoría política de la Cámara. En Francia, la crisis se resolvió, tras pocos meses de vigencia del texto de 1791, por la vía revolucionaria y republicana. En España, Portugal, las Dos Sicilias y Piamonte, por la de la reacción monárquica.

Defecto tan garrafal y de resultados tan letales se debe, en sus orígenes franceses y en su elaboración española, fundamentalmente a tres factores.

Primero, a la interpretación que del sistema constitucional británico hiciera Montesquieu y después De Lolme, autores sobre cuya influencia en la opinión es, por sobradamente conocida, innecesario insistir. Una interpretación que no había conocido, en el primer caso y había prescindido en el segundo, de la paulatina introducción en el Reino Unido del sistema parlamentario. En efecto, ya desde el ministerio Walpole (1721), el Gobierno, aun dependiendo de la confianza regia, contaba con la del Parlamento, algo que se acentúa en 1782 con la dimisión del gobierno North y que no culmina hasta el reinado de Victoria I. Pero que ya, desde sus comienzos calificables de protoorleanistas, al condicionar la actuación regia a la colaboración de sus ministros y hacer de estos el resultado de la mayoría parlamentaria, no solo reducían de hecho, sin necesidad de cercenarlas, las potestades formalmente atribuidas a la Corona, sino que incoaban mecanismos de cooperación entre el monarca, el ejecutivo ministerial y la o las asambleas representativas, evitando así su choque frontal.

Segundo, al modelo de la Constitución de los Estados Unidos, muy tenida en cuenta en la Constituyente francesa y en las Cortes de Cádiz, que, al establecer una rígida separación de poderes, había seguido las tesis de Montesquieu respecto del ejemplo británico preparlamentario, pero sustituyendo un ejecutivo monárquico por una presidencia de legitimidad democrática igual o mayor a la del Congreso.

Tercero, el mismo principio de separación de poderes llevó a la incompatibilidad entre el mandato parlamentario y la condición de ministro, dificultando, cuando no impidiendo, la imbricación entre Gobierno y Asamblea, fundamental en el régimen parlamentario. Cuando, a lo largo del «trienio», se trató de corregir semejante situación, se produjo, como señala Varela Suances en el ensayo recién citado, un deslizamiento hacia un sistema convencional o de asamblea.

Cuando la Asamblea Nacional francesa decretaba en 1789 que «donde no hay separación de poderes no hay constitución» (art. 16 DDH), profetizaba sin saberlo. Montesquieu años antes y Tocqueville decenios después, y en nuestros días George Vedel, habían señalado que la dispersión del poder era la mejor garantía frente al absolutismo, pero no consistía en una división mecánica de funciones legislativas y gubernamentales, sino en los efectivos contrapesos de las diferencias estamentales y, desaparecidas estas, de la descentralización, la independencia de la judicatura —y la función pública— y la oposición política. Pero, como desde el primer momento demostraría la práctica, ni ello requería la incomunicación entre el Gobierno y las asambleas representativas, ni un ejecutivo monárquico carente de apoyo parlamentario podía ejercer el liderazgo político que correspondía a un verdadero ejecutivo.

El segundo gran defecto de la Constitución gaditana, radicalizado allí donde fue imitada, consistió en la opción monocameral. Es sobradamente conocida la polémica a que ello dio lugar en España y cómo se frustraron los esfuerzos de Jovellanos en pro del bicameralismo. Pero el quid de la cuestión no radica en un problema de mecánica institucional en torno al debatido problema de si la dualidad de las asambleas es un instrumento de moderación. A mi juicio, para lo que realmente sirve el bicameralismo y así lo he analizado, hace años, en esta misma revista, es para representar una realidad diferenciada, ya territorial —en las Cámaras federales o autonómicas—, ya estamental —en las Cámaras elitistas— y tal era la intención de Jovellanos y sus seguidores en Cádiz. La opción de los constituyentes fue otra: «Pues —afirma el Discurso preliminar— no teniendo ya en el día los grandes, títulos, prelados… intereses diferentes de los del procomunal de la Nación… ha llamado a los españoles a representar a la Nación sin distinción de clases ni estados». Pero, en la España de comienzos del siglo XIX, alto clero y aristocracia eran importantes «fragmentos de constitución» en el sentido que Lasalle diera este término. Prescindir de su propia representación en aras de una igualdad ciudadana que no respondía a la realidad social no favoreció la solidez de la Constitución. Uno de los, en sus días, más agudos críticos del texto de 1812, el alemán Benzenberg, señaló que «en modo alguno se encontraba España madura en este momento para la Constitución con que las Cortes querían dotarle. En España las tres cuartas partes del territorio se encontraban en poder de la Corona, la aristocracia y la Iglesia; solo una cuarta parte se encontraba en poder de los campesinos. En un Estado en el que existe una distribución del suelo como esta es imposible una Constitución libre que únicamente podrá aparecer […] cuando el pueblo en masa vuelva a componerse de propietarios».

Pero fue este principio igualitarista y su expresión monocameral el que se recibió entusiásticamente —frente al bicameralismo de la Constitución siciliana de 1812—, en Nápoles, Piamonte y Portugal, sociedades donde la estructura estamental era todavía más sólida que la española. Más aún, el residuo estamental que la Constitución de Cádiz había mantenido en el Consejo de Estado fue eliminado en las imitaciones reseñadas, creando, en el caso napolitano, el principal problema para la adopción del texto gaditano, a la vez que, respondiendo a un criterio me-canicista, se pretendió hacer del Consejo una especie de segunda asamblea más representativa que consultiva, algo que también quisieron hacer, esta vez los moderados, en España. Alto clero y aristocracia terrateniente, que habían encontrado en la fórmula siciliana de 1812 una vía para adaptarse al balbuciente constitucionalismo liberal y compartir poder y responsabilidad con la naciente burguesía, se consideraron marginados y se opusieron a la Constitución importada. Prueba de ello es que cuando los vientos liberales volvieron a soplar en Sicilia, la Constitución de 1848 se pretendió restauradora, «a la altura de los tiempos» de la de 1812, y restableció el bicameralismo.

El tercer lastre de la Constitución de Cádiz fue, precisamente, su rasgo fundamental: el centralismo. Desde sus pródromos, las Cortes Generales y Extraordinarias fueron concebidas como una instancia unificadora, incluso por los más apegados, como Jovellanos (son reveladoras al efecto las citadas Instrucciones a la Junta de Legislación), a la que consideraban Constitución tradicional de la Monarquía y, en consecuencia, la Constitución resultante se ideó como instrumento de unificación y centralización. El principio de igualdad ciudadana que excluía las diferencias estamentales, también resultaba incompatible con las peculiaridades territoriales. Así quedó claro desde los trabajos preparatorios de las Cortes y el autonomismo filoaustracista que revelan muchas de las instrucciones dadas a los diputados y las pretensiones de los representantes de Indias fueron rechazadas en su totalidad, tachadas de peligroso federalismo semilla de disgregación. Sabido es que ello causó graves dificultades en algunos territorios forales a la hora de aceptar el texto de 1812 y, como ya he señalado en otra ocasión, el centralismo gaditano tuvo un impacto desastroso sobre la emancipación de la América española y un eco no menos fatal a lo largo de todo el siglo XIX. Desde la capitidisminución de los fueros vascos y navarros por la interpretación uniformista de la «unidad constitucional de la Monarquía», introducida a última hora por el centralismo liberal en lo que pretendía ser la Ley Confirmatoria de los Fueros de 1839, hasta la marginación de las provincias ultramarinas antillanas cuyos representantes, inadmitidos en las Cortes en 1836, no llegarían a ellas hasta fines del siglo XIX.

Ahora bien, la definición de la nación como «el conjunto de los ciudadanos de ambos hemisferios», que la Constitución portuguesa (art. 1) copia de la española (arts. 1 y 2) y la especificación de sus territorios incluyendo los americanos (art. 2) como había hecho el texto gaditano (art. 10), resultaba inviable en el Reino Unido de Portugal, Brasil y los Algarves, cuyo pluralismo asimétrico era ya patente. Cuando en 1815, don Juan VI asume el nuevo título, elevando la antigua colonia a la condición de reino, los portugueses manifiestan ya su temor a quedar en segundo lugar frente al pujante Brasil, y en el propio Brasil las aspiraciones independentistas eran ya evidentes en 1821 cuando la Corte regresa a Lisboa. La Constitución unitaria era tan inviable en la Monarquía transatlántica portuguesa como lo había sido en la española.

Pero otro tanto ocurre en el Reino de las Dos Sicilias donde la adaptación de la Constitución de Cádiz desconoce la personalidad del secular reino siciliano, reducido a una serie de meras provincias, homogéneas con las de la península italiana, como la habían sido los virreinatos indianos por los constituyentes de Cádiz. Ello provocó en la isla la primera revolución separatista bajo el símbolo de la Constitución de 1812. Lo mismo puede decirse de la Monarquía saboyana respecto del Reino de Cerdeña. Es claro que en Noruega no se planteó semejante problema.

Tal vez, el fondo de la cuestión consiste en la relación entre nación y Constitución concebida por los constituyentes gaditanos y exportada a los países que la adoptaron como norma fundamental. Explicarlo requiere un breve excurso.

Es indudable que una Constitución pretende ser y en muchos casos es un importante factor de integración de la comunidad política nacional. Atendiendo a la tipología de Smend, un factor de integración material, por los valores que la Constitución implica, un factor de integración funcional por los cauces de participación que la Constitución arbitra e, incluso, un factor de integración simbólica en cuanto que la Constitución, por la forma política que prevé o por su mera continuidad histórica, contribuye decisivamente a la identificación de la comunidad.

Ahora bien, la Constitución no inventa la nación, sino que es el correlato normativo de la integración política que la nación supone. Si la Constitución no parece discutible que suponga un fenómeno de racionalización jurídica del poder, la nación, en cuanto voluntad de vivir juntos («demos») porque hay razones objetivas para ello («ethnos» ), es la racionalización política del ser-con-los otros. La historia demuestra que al proceso de racionalización política que supuso y supone la emergencia de las naciones correspondió y corresponde la emergencia de las Constituciones. Una nación vieja gestó una constitución vieja. De ahí que, cuando en un pueblo se quiere configurar una conciencia nacional retrospectiva, cuando el «ethnos» quiere constituirse en «demos», reivindique una antigua constitución. El mito goticista de la Ilustración preliberal española o el normandismo siciliano son buenos ejemplos de ello. Y una nación nueva lo primero que hace al nacer es dotarse de Constitución. Así lo muestran las diversas generaciones constitucionales correspondientes a la independencia de los EE UU, a la emancipación americana, a la disolución de los Imperios Otomano y Austriaco, a la descolonización asiática y africana y al estallido de la Unión Soviética. Al menos formalmente, lo que se ha denominado «glorificación de las naciones» ha sido causa de la universalización del moderno constitucionalismo escrito. Ahora bien, el proceso no se da a la inversa. La elaboración y puesta en vigor de una Constitución no basta a configurar una nación. Los ejemplos históricos podrían multiplicarse. Tal vez, los más llamativos y recientes hayan sido la imposibilidad de crear, por imperativo constitucional, un pueblo soviético primero, un pueblo europeo después.

Lo dicho arroja cierta luz sobre la suerte corrida por la Constitución de Cádiz, Revolución de Nación, en afortunada expresión de Portillo Valdés. Sus autores, en efecto, pretendieron crear una nación de ciudadanos; así lo declaró expresamente Toreno. Pero la Monarquía Hispánica era otra cosa. Pese a la Nueva Planta en la Península, pese al reformismo borbónico en Indias, en el «momento constituyente» a comienzos del siglo XIX se correspondía más a lo que el diputado novohispano Guridi y Alcocer consideraba una pluralidad de cuerpos políticos, proponiendo, sin éxito, definirla como «colección de vecinos de la Península y demás territorios de la Monarquía, unidos en un Gobierno o sujetos a una entidad soberana».

El fenómeno se repite a la hora de la recepción en dos direcciones. En Noruega, donde había una secular conciencia de identidad cuyo reflejo constitucional es la invocación de sus «derechos históricos», conciencia de identidad incrementada con ocasión del bloqueo continental y de las represalias británicas, los constituyentes de Eidsvoll elaboraron una Constitución para una nación ya existente. Y esta Constitución intensificó la identidad noruega a la hora de su vinculación con Suecia. Que la propia Constitución supusiera la anulación de las cláusulas del Tratado de Kiel correspondientes a dicho país así lo avala.

Por el contrario, en Sicilia, donde existía una conciencia nacional tan premoderna como efectiva, íntimamente vinculada a una Constitución histórica, la pretensión de crear una nueva nación —las Dos Sicilias— de identidad napolitana chocaba con la realidad. En lo único en que coincidían las diferentes banderías políticas de los sicilianos durante la elaboración de la Constitución de 1812 y, al menos, hasta 1860 era en no querer disolver su identidad en la napolitana.

La Constitución puede y debe expresar la nación, tal como es, una o varia, homogénea o plural, pero no puede inventarla. Ese fue y es el error del racionalismo.