Mi cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

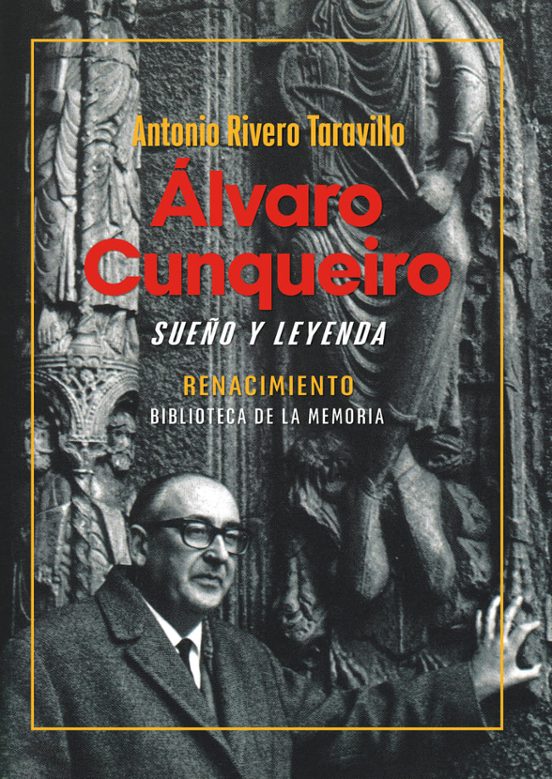

Ver productosVe la luz una monumental y memorable biografía póstuma del poeta Antonio Rivero Taravillo sobre el considerado más grande escritor en lengua gallega

25 de noviembre de 2025 - 10min.

Álvaro Cunqueiro (1911-1981). Ha sido uno de los más importantes escritores en lengua gallega, con una amplia creación literaria en español, con obras como Merlín y familia, Las mocedades de Ulises y Las crónicas del Sochantre. Se consagró con el premio Nadal por Un hombre que se parecía a Orestes. Poeta, dramaturgo, novelista, gastrónomo y, sobre todo, periodista. Estuvo más de dos décadas en ABC y dirigió el Faro de Vigo. A un ritmo de más de 30 artículos mensuales, deja un legado de miles de artículos.

Antonio Rivero Taravillo (1963-2025). Poeta y biógrafo, también de Luis Cernuda y Juan Eduardo Cirlot. Fue asimismo novelista, ensayista, autor de libros de viaje, traductor literario y autor de dieciocho libros de poemas, el más reciente Un invierno en otoño (2025). Fue reconocido con los premios Comillas y Domínguez Ortiz de biografía por sus trabajos sobre Cernuda y Cirlot.

Avance

La grandeza literaria de Álvaro Cunqueiro es comparable a su bohemia, astucia y picaresca. Un género literario, que convirtió su vida en una epopeya de leyendas y sueños, como disecciona en esta inigualable biografía (Álvaro Cunqueiro, sueño y leyenda) el llorado escritor Antonio Rivero Taravillo, fallecido hace apenas dos meses, en septiembre de este año, 2025.

Sabemos que Cunqueiro pasó una breve temporada a la sombra, pero no por motivos políticos o por las arbitrariedades del régimen de Franco, «al que él contribuyó en lo propagandístico», aclara el biógrafo, sino por razones más prosaicas e inconfesables. Cunqueiro no fue víctima, sino victimario de quienes cayeron en sus timos, gatazos, sablazos, embaucamientos, detalla Rivero Taravillo: «Tenemos constancia de dos ingresos en prisión (preventiva). Puede que hubiera más, y sin duda bastantes visitas a comisarías y juzgados, como consecuencia de su mala cabeza para todo lo que no fuera idear, su incomparable imaginación literaria».

Son varias las falsedades que circulan sobre él, y buena parte de ellas propaladas por él mismo. Se sabe que no luchó en la Guerra Civil, y mucho menos fue elevado al grado de alférez provisional, y cuando poco antes de la guerra fue llamado a filas por su quinta se libró por estrecho de pecho.

Premios apócrifos y más martingalas, como la venta por parte de Cunqueiro de las máquinas de escribir de la antigua redacción del ABC en la calle Serrano; o un tiovivo madrileño que envió a su Mondoñedo natal, en cuya catedral tenía la estirpe de poder entrar bajo palio, para alegrar así las fiestas del pueblo.

Escribía Cunqueiro a un ritmo infernal. Descreía de los líricos comprometidos, que hacían por la mañana su poema contestario y sesteaban con la vida padre tras el almuerzo. Su escritura iba saludando al estómago del goloso poniéndolo en forma para postreros condumios. Sus creaciones llegaban a la mesa humeando en las fuentes de Sargadelos, se iban cociendo según las daban por comidas, y susurraban la ronquera del mar rompiendo en oscuras rocas. Y cuando se terminaba un café, Cunqueiro miraba el pocillo como un infante traicionado.

Memorable y minuciosa obra maestra de Antonio Rivero Taravillo. He aquí una pequeña muestra de la exagerada vida, repleta de sueños y leyendas apócrifas, de un hombre no llamado Orestes, sino Álvaro Cunqueiro.

ArtÍculo

Álvaro Cunqueiro era el arte de contar. Hombre corpulento, alto y recio, que terminaba en cara bonachona, en su cabeza anidaban el mundo clásico, la Edad Media y el Renacimiento italiano; Orestes, Hamlet, el Rey Arturo o cualquier condotiero que se pareciera a Castruccio Castracani. Se encomendó a san Gonzalo de Mondoñedo, que rezando avemarías derrotó a una flota normanda. Gastaba Álvaro Cunqueiro un nublado vozarrón, y le daban miedo los tímidos. Su ingente creación cada día está más viva, y sorprende que aún no existan unas obras completas suyas en las dos lenguas que empleó.

Hijo del mar de Ossián y de Pondal, «el río Álvaro Patricio Cunqueiro Mora nació un 22 de diciembre de 1911, junto a la fuente vieja de Mondoñedo, el día siguiente de haber comido su madre una gran fuente de percebes, el año de los mejores champañas del siglo y de los mejores habanos de Vuelta Abajo», principia Antonio Rivero Taravillo a describir la vida exagerada de un gigante de las letras y de la picaresca, enfundado en su abrigo del alma. Cunqueiro es aquí Mondoñedo —su centro del mundo—, Vivero y Orleáns, la antigua Francia, la Galicia antigua, la felicidad como algo ancien régime. «Una ciudad como Mondoñedo —decía Cunqueiro—, como Betanzos, Tours, Florencia o Nuremberga, es el más fino producto de una cultura occidental, una escuela de la más alta calidad civil y humana».

Convirtió Cunqueiro la lectura en obsesión a partir de los cuatro o cinco años. Leía en La Esfera sobre la Primera Guerra Mundial, «aquelas cargas dos lanceiros e dos cabaleiros contra a artillería…». Devoto de Stendhal, Dickens, Galdós, Verne y Los miserables de Víctor Hugo, que había leído con 8 años, prosiguió con Shakespeare, Montaigne, Pío Baroja y los padres de la poesía gallega moderna.

La Santa Compaña de la vida la veía pasar Cunqueiro con cierta tranquilidad. A los nueve o diez años escribió su primera novela, una del Oeste, en la que los rostros pálidos se expresaban en castellano y los indígenas, los «pieles rojas» (posiblemente navajos, sus predilectos), en gallego; lástima que perdiera el manuscrito. Rivero Taravillo rescata en su biografía la confesión en la sesentena de Cunqueiro: «Escribí a aquella edad una novela en la que los navajos derrotaban a los blancos que llegaban del este… los nobles indios laconizaban en gallego: al amor del fuego, en las altas colinas en las que el viento asusta con su silbo a la hierba, los jefes discutían de la guerra y sus senderos en gallego, desenterraban el hacha, y en gallego entonaban, cabalgando al alba, canciones heroicas… Derrotados los blancos, quedaban las inmensas praderas para los indios y sus cazas; reinaba la paz, la paz de la Edad de Oro. Yo era, sin saberlo, un discípulo a la vez del P. Las Casas y Juan Jacobo Rousseau».

Rapaz en Lugo, Cunqueiro sigue dándose un pantagruélico banquete en lo bibliográfico; san Juan de la Cruz, Baudelaire, Tolstoi, junto a los libros de Valle-Inclán (de quien Cunqueiro aseguraba tener un ligero parentesco), que Don Ramón envía a su padre.

El estallido de la Guerra Civil lo cerca en su patria, Mondoñedo, arropado por un ambiente y una familia conservadora. Cunqueiro se había señalado como galleguista, y el Partido Galeguista se había aliado al Frente Popular, por lo que su familia decide enviarlo a Ortigueira, provincia de La Coruña, para trabajar como profesor de Lengua Española, no sin antes ocultar en el interior de su casa cartas, papeles y documentos que podían comprometerlo (junto a borradores de poemas y fotografía).

«Cunqueiro —aclara Rivero Taravillo— fue siempre galleguista, y no parece que necesitara dejar de serlo durante los años de la guerra y posguerra. Simplemente bajó el tono, moduló de forma distinta, sublimado su discurso con alusiones al Santo Apóstol, a una Galicia señera y distinguida dentro del conjunto de España. Que Álvaro Cunqueiro abrazara en los años treinta el galleguismo no significa que su causa fuera la del Frente Popular. Sus ideales eran de lengua y tradiciones. Cunqueiro no solo se aplicó a servir el bando nacional por salvar el pellejo. También lo hizo porque en el fondo él no era muy disímil de muchas de las ideas conservadoras que propugnaba buena parte de ese bando: en general, el aluvión de votantes y simpatizantes de la CEDA [Confederación Española de Derechas Autónomas], que se integraron en la Falange, desbordándola».

Letraherido, en abril de 1937 se presenta en San Sebastián «vestido con el uniforme de la Falange, con una estrella de alférez en el pecho y dos galones dorados en la manga por las heridas que recibió en el frente de combate. Pero le asomaba, en cambio, por un bolso de la chaqueta, una estilográfica. Nadie podía sospechar que aquel impresionante disfraz castrense escondía un pacífico e inerme poeta», lo describe el periodista Manuel Cerezales, y recoge Taravillo en su biografía, a su llegada a la Bella Easo para formar parte del periódico La Voz de España. Cunqueiro versionaba sus heridas en los frentes de Majadahonda, Aragón, Oviedo, según quién le preguntara. Sostiene Rivero Taravillo: «Esto ha sido tomado generalmente como una fantasía del escritor, un capítulo de hazañas bélicas personal». Cunqueiro nunca luchó en la Guerra Civil.

Si hay un género literario en el que encajaría la leyenda de Cunqueiro es la novela picaresca. Terminada la Guerra Civil, Cunqueiro es reclamado para integrar la nueva redacción del ABC monárquico, una vez devuelto a la familia Luca de Tena tras la incautación republicana. Allí escribirá junto a César González Ruano, una dupla de lujo en el recado de escribir. Y allí interpretaría uno de sus golpes legendarios vendiendo las máquinas de escribir de la antigua redacción del ABC, en la calle Serrano.

La picaresca y la leyenda volvieron a cruzar sus caminos en la vida del mindoniense cuando con motivo de un premio literario apócrifo, el Mark Twain, que otorgaba la prestigiosa Cossman Society de la Universidad de Chicago, «una estratagema urdida por Cunqueiro para sacarle los cuartos a uno de Mondoñedo que residía en Nueva York y pasaba una temporada en su ciudad natal». Cunqueiro le vendió la moto al corresponsal de El Ideal Gallego de que había ganado ese premio por El carro de heno. El plumilla picó el anzuelo y, una vez publicada la noticia, Cunqueiro sacó el recorte y se lo mostró a ese paisano suyo de las Américas que está de vacaciones, pidiéndole que le adelantara el dinero a cambio del correspondiente recibo que Cunqueiro le entregó para que pudiera cobrar el premio a su regreso a Estados Unidos. «Ni que decir tiene que no existe la citada sociedad, tampoco el premio y ni siquiera la novela. Cunqueiro gastaba el dinero que no tenía y de ahí muchos de sus males», sentencia Taravillo.

Entre pillerías, bohemia, galardones apócrifos y penurias, Cunqueiro goteó también sus relatos en Catolicismo. Revista mensual de Misiones, órgano de las Obras Misionales Pontificias. Allí se abrigó como redactor desde julio de 1945 a noviembre de 1946, meses después de que le guillotinaran el carné de periodista. Luego, esculpió melancólicos poemas amorosos de adolescencia porque la tristeza era el gran lujo que se permitía la juventud. Aseguraba que había en Galicia menos meigas que brujas en Castilla la Vieja, y se calzaba un almuerzo de la ría con un pulpo colosal, rollo de picadillo de bonito fresco y pichones, que es plato sabroso y no carga el estómago. De caldo, un rioja suave.

Hasta que llegó su consagración literaria, en 1969, presentándose al Premio Nadal a cuerpo limpio para proclamar que ya no era aquel farero de Vigo que francotiraba con el Merlín y las Crónicas del sochantre. Cunqueiro estaba cenando faisán de Sálvora la noche del fallo del galardón; otra versión lo sitúa en familia en la localidad pontevedresa de Arcade, famosa por sus ostras. Y lo ganó con Un hombre que se parecía a Orestes, la traducción al español de A noite vai como un río, «la obrita teatral en gallego ya publicada en 1965 —desvela Taravillo—. Otra trapacería más de Cunqueiro, o de quien le presentó la obra, o de la misma editorial que quería como fuese ponerse los laureles de haber galardonado al de Mondoñedo».

José María Pemán, que estaba viendo morirse a chorros a su mujer, le felicitó, y José María Gironella, y Miguel Delibes, y Carmen Laforet, y hasta Pepiño el Cagón, que le puso este telegrama: «Enhorabuena, Álvaro. Ahora ya podrá comprarme dos cepillos nuevos. Abrazos, Pepiño el Cagón». A Cunqueiro le dolía una ausencia: «Pero el señor Cela, no». Dos gallos en el corral de la literatura gallega.

La vorágine de Álvaro Cunqueiro está incardinada en esta preciosa biografía del llorado Antonio Rivero Taravillo, que observa, detalla y analiza la vida y leyenda al instante de un gigante de la literatura gallega y española, de un soñador que cuajó sus ensoñaciones. Melancólico, «incomprensible y comprensivo», como lo llamó Francisco Umbral, tolerante, abierto, enciclopédico, lector apasionado de libros de Física, su obra se sigue paladeando porque Cunqueiro es un clásico contemporáneo.

Como fija Antonio Rivero Taravillo: «No es que Cunqueiro tuviera incapacidad para lo real, es que tenía capacidad para lo fantástico, cosa que está al alcance de muchos menos que lo primero».

¿En qué se reencarnaría el Merlín gallego?, le preguntó su paisano el periodista vigués Pedro Rodríguez, y Cunqueiro empezó a soñar con su infancia de Mondoñedo, en el Cunqueiro niño, o si acaso en un abad mitrado con muchas viñas y mirlos picando las uvas en un valle gregoriano, al caer de la tarde.