Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosEn enero de 1976, Jorge Oteiza escribía su Carta al escultor navarro como texto del catálogo para la primera exposición del joven Faustino G. Aizkorbe, con las siguientes palabras a modo de apertura: «con tu nueva generación estás obligado a un balance y revisión de lo hecho por tus generaciones anteriores y a un replanteamiento y puesta en hora de nuestros propósitos».

29 de noviembre de 2000 - 19min.

La Escuela Vasca de escultura fue algo más —en opinión de algunos, también algo menos— que un grupo de escultores. Supuso el desarrollo de una neovanguardia ya iniciada por el Grupo Espacio y por el Equipo 57 y la continuación de este espíritu por el grupo de pintores Estampa Popular Vizcaína (1962), cuya fuerte componente ideológica condujo a la práctica de una venta a precios muy inferiores a la cotización habitual de los artistas, como manifestación de su desagrado ante el mercantilismo creciente. Fue el ensayo de una nueva monumentalidad en la irrealizada Capilla para el Camino de Santiago —Premio Nacional de Arquitectura y fruto de la colaboración entre el arquitecto Sáenz de Oiza y Oteiza— y su presentación en público en la basílica de Aránzazu, proyecto del propio Sáenz de Oiza en el que participaron los escultores Lucio Muñoz, Oteiza y Chillida, además de los pintores Basterretxea, Ibarrola y Eulate, y que tras su aprobación tuvo que esperar dieciocho años, debido a las prohibiciones y censuras. Fue un esfuerzo de acción y experimentación colectivas, inspirado en la vertiente programática de las vanguardias históricas e iniciado ya en el conjunto escultórico de Aránzazu, que cuajó en la formación de los grupos Gaur (Guipúzcoa), Orain (Álava), Hemen (Vizcaya) y Danok (Navarra), cuyos miembros aspiraban a constituir un frente cultural de intensa renovación: una voluntad de ruptura con el academicismo más rancio y con las instituciones centralistas, cuyas barreras impedían el acceso de los artistas locales a una participación suficiente en la gestión de lo artístico. Fue la aventura cinematográfica de X Films, productora creada por el empresario Juan Huarte, de la que nacerían aportaciones como La cazadora inconsciente y … .ere erera beleibu izik subua aruaren, cine de animación en el que los pintores Rafael Ruiz Balerdi y José Antonio Sistiaga, respectivamente, experimentaban con el dibujo sobre celuloide, u Operación H y Pelotari, con colaboradores como Fernando Larruquert, Luis de Pablo, Carmelo Bernaola o el propio Oteiza y bajo la dirección de Néstor Basterretxea, que a su vez recibiría el Premio Nacional de Cinematografía por Ama Lur, película sufragada por suscripción popular. Fue el espaldarazo internacional —Basterretxea y Mendiburu fueron seleccionados para Sao Paulo y Venecia, Oteiza recibió el Premio de Escultura de la Bienal de Sao Paulo en 1957 y Chillida el de la Bienal de Venecia en 1958— y al mismo tiempo la afirmación de lo autóctono. En suma, fue sobre todo una revitalización del panorama artístico del momento.

Pero esta revitalización desbordaba los cauces de lo puramente formal: desde la conocida militancia comunista de Ibarrola hasta el humanismo cristiano de Chillida, pasando por el nacionalismo de Basterretxea (hijo de uno de los cinco primeros diputados del PNV) y Oteiza (candidato al Senado por Euskadiko Ezkerra en las primeras elecciones de la vigente democracia), la Escuela Vasca había abundado en testimonios de naturaleza ética y política que, sin vertebrar un discurso unitario o coherente, manifestaban una voluntad de incidir en el contexto histórico del que nació: no deben olvidarse los exilios de Oteiza y Basterrechea ni las censuras de que fueron objeto el propio Basterretxea o Dionisio Blanco, así como los encarcelamientos de Vidal de Nicolás, Pericás y María Dapena, vinculados a Ibarrola, cuyo episodio carcelario es también conocido. Con este tipo de actitudes de afirmación política —sea en un sentido nacionalista o izquierdista o, simplemente, antifranquista— no debe extrañar que la figura del escultor quedase revestida en el País Vasco de una aureola heroica que costaría mucho desprender. Si a esto se suma la imposibilidad de expresarse políticamente en determinados sentidos, se obtiene que el discurso artístico era con frecuencia la pantalla sobre la que muchos proyectaban de modo más o menos explícito sus aspiraciones, ausentes por completo de reconocimiento institucional: el escultor quedaba elevado —o reducido, según se quiera ver— a hierofante de una etnicidad de perfiles más o menos vagos y en cuya afirmación se fiaban las posibilidades de una resistencia cultural.

Que la escultura fuese de hecho vindicativa era tal vez lo de menos: el contexto crítico y social y el propio texto verbal con el que los artistas hacían acompañar su creación escultórica —particularmente en el caso de Oteiza— propiciaban una extrapolación de la carga simbólica que incluso llegaba a dificultar la aproximación puramente formal al objeto, con el consiguiente confusionismo y, a veces, la trivialización de una realidad tanto más inasible cuanto más concreta. Así, el escultor Txomin Badiola —uno de los mayores exponentes de la siguiente generación— comentaba hace algunos años que, más que producir piezas tridimensionales de naturaleza estética, ser escultor vasco ha sido durante algún tiempo «profesar una religión, compartir una serie de sensaciones, presentimientos y conceptos, curiosamente ligados a los aspectos más tradicionales de la cultura vasca». Lo interesante del caso es que, junto con una indudable vinculación con la tradición artística o iconográfica vasca y un evidente interés por el universo ruralista del imaginario vasco, había en aquellos escultores una marcada herencia de las vanguardias históricas —sobre todo del constructivismo ruso— así como del arte concreto y del informalismo. Los escultores de la Escuela Vasca, sí, se habían formado entre la mitología de los Gaueko, Mari, etc., los deportes rurales y la cultura agraria vasca, pero conocían un mundo industrializado y urbano; habían recibido el legado de los Tellaetxe, Arteta, etc., pero se interesaban por Pevsner, Moholy-Nagy y Vantongerloo o por Max Bill, Calder y Vassarely; reconocían en los Zubiaurre o los Arrue la gestación de un «estilo vasco», pero acudían a las exposiciones de Picasso (1961), Anthony Caro (1962) o la Bauhaus (1969) en Bilbao. Vivían y trabajaban en un país de marcado carácter propio, pero compartían algunos intereses plásticos con los nombres más sobresalientes del arte universal.

Transcurridos veinticinco años —añádase el adjetivo «significativos» para los aficionados a las cifras redondas— y a las puertas de un nuevo siglo, tal vez sea éste el momento de retomar la cuestión que se planteaba en aquel texto para la exposición de Aizkorbe y observar cuál ha sido el desarrollo de aquellos planteamientos a cuyo balance y puesta en hora instaba Oteiza. Un balance, claro está, que por razones de espacio será inevitablemente reducido, arbitrario y quizá sesgado, pero que pretende llegar con la oportunidad que proporcionan por un lado la pujante presencia de algunos nombres, que gozan ya de una trayectoria reseñable y, por el otro, la reciente inauguración del Chillida Leku en Hernani (Guipúzcoa) y la próxima puesta en marcha de la Fundación Oteiza en Alzuza (Navarra), con lo que de consagración definitiva tienen ambos fenómenos. Así, estudiar qué ha sido de la escultura vasca será entre otras cosas establecer qué líneas de continuidad o de discontinuidad pueden advertirse entre los venerables —y venerados— Oteiza, Chillida, Mendiburu o Basterretxea y los últimos en hacer su presentación en sociedad.

PRIMEROS NOMBRES

De entre todos los escultores surgidos en el País Vasco y Navarra a finales de los sesenta y principios de los setenta, sobresalen dos nombres: Faustino G. Aizkorbe, a quien ya se ha mencionado, y Ricardo Ugarte. Aizkorbe (Olloqui, Navarra, 1948), que se inició como pintor y que ha cultivado también el cartelismo, goza de gran proyección internacional. Además de Pamplona, Zamora, Málaga, Palma de Mallorca, o Zaragoza, ha expuesto en Stuttgart, Hong-Kong, Tokio, Seúl, Chicago, Nueva York, Caracas, Frankfurt, París, Miami, etc. En estos momentos se encuentra en Hispanoamérica y viaja frecuentemente —por ejemplo a Japón y Corea, donde goza de gran aceptación— por lo que no resulta fácil acercarse a su estudio para conocer su trabajo más reciente. Seleccionado para las bienales de Santander (1977) y Zamora (1986) y para ARCO (1986), ha realizado numerosas piezas a escala monumental, dada la aptitud de su obra para ocupar el espacio libre de los parques o plazas de las ciudades.

Apegado al tratamiento del acero corten, el bronce y, sobre todo, el hierro —también, ocasionalmente, el mármol, la madera o el hormigón— Aizkorbe es escultor de formas poderosas, cuyos brazos se extienden y repliegan, ganando para la escultura el espacio circundante en una rotundidad orgánica, casi orográfica, que evoca la erosión de las formaciones kársticas. Con frecuencia realiza prismas, cabezas o torsos de formas plenas y musculadas, de volúmenes centrípetos en los que juega un papel importante la luz reflejada en las superficies o detenida en los pliegues, o la alternancia entre arista viva y roma de sus cuerpos. En gran formato, puede recordar las estructuras de la arquitectura ovoidal; en algunos momentos, también el paisajismo de Barbara Hepworth, despojado de su sentimentalismo y de toda alusión figurativa, o las formas volcánicas; de hecho, una de sus piezas lleva por título Magma.

Pero junto a este Aizkorbe telúrico y expresivo, donde prima el volumen de modo manifiesto, tiene gran importancia otro de inspiración geométrica, con figuras de apariencia industrial que sugieren rodamientos, ensamblajes, etc.: un maquinismo formal que nada tiene que ver con la vertiente más cinética del futurismo y mucho, en cambio, con el productivismo ruso —aquella aspiración de Esenin, Rodchenko, etc., de convertir la tarea individual del artista en trabajo de laboratorio para el diseño industrial— libre aquí de toda aspiración utópica y tecnocrática y preocupado únicamente por una indagación espacial.

Si Chillida había recogido y homenajeado el trabajo artesanal de las tradicionales ferrerías del País Vasco —adquiriendo literalmente el oficio de uno de los maestros de la zona, como cualquier aprendiz—, Aizkorbe retoma la cultura del hierro para orientarla hacia una geometría inorgánica que se aleja a ojos vista de la herramienta de mano y se aproxima, en cambio, a la pieza de producción en serie. Esta reedición del productivismo tiene su antecedente más inmediato en las fotografías que Alberto Schommer había realizado de las empresas de Juan Huarte, donde se acumulaban ruedas, láminas, etc. en hileras virtualmente infinitas; también en Operación H, la película documental de Basterretxea, que mostraba una insistente complacencia en las formas industriales y recogía algunos elementos del cine de Eisentein —primacía del montaje como sintaxis expresiva, travelling lateral— que hacen pensar en Lo viejo y lo nuevo o El acorazado Potemkin, que se encuentran, por cierto, entre las películas favoritas de Oteiza. Pero este productivismo tiene también, aunque anecdótica, su motivación biográfica: no en vano Aizkorbe solía fundir sus esculturas en los talleres de una empresa situada, si mal no recuerdo, en Lakunza (Navarra): allí, en medio de una nave de considerables dimensiones y bajo un techo alto de uralita a dos aguas, entre el humo de los hornos y esa luz tenue con la que contrastaba el rojo vivo del hierro candente, el escultor entregaba sus moldes y seguía el proceso de fundición rodeado de las piezas que la fábrica producía a diario. Y lo hacía con un entusiasmo —el de quien contempla algo vivo— que nos remite a la épica soviética del trabajo fabril, aunque fuese como mera transformación de la materia y no de las estructuras sociales.

Por fin, y como derivación de esta vertiente industrial y contrapunto a aquella escultura más expansiva y rotunda, el Aizkorbe de los últimos ochenta y primeros noventa conoce una etapa más barroca o expresiva, donde no es ya la escultura quien invade el espacio exterior sino éste quien interpenetra el armazón: una serie de desocupaciones que parten de formas simples —el cilindro, el cono, la esfera, retomando quizá aquella reducción cezanniana de la naturaleza a elementos geométricos— y ensayan distintas aperturas, líneas de fuerza en las que luchan lo horizontal y lo vertical, produciendo a veces una torsión de la que resulta cierto movimiento. Véase, a modo de ejemplo, Columna en transformación, donde la hoquedad interior del cilindro acoge la mirada del espectador, haciendo avanzar fuera de sí, a modo de invitación, un cuerpo de sugerencias totémico-monumentales que casi hace pensar por un momento en Jacques Lipchitz. Esta desocupación de volúmenes supone, en alguna medida, una deuda con el proceso experimental neoconstructivista del Oteiza de los años cincuenta: un brillantísimo ejercicio, pleno de rigor, en el que el escultor estudiaba el comportamiento del espacio vaciado entre las formas cada vez más reducidas de la escultura; un ejercicio que a la postre y dentro de una lógica neovanguardista gemela de la de Mondrian, Gropius o Van Doesburg, llevaba a desembocar en la arquitectura como construcción de lugares, manifestación real y efectiva —y no meramente representativa— del hecho espacial.

Pues bien, el segundo de los nombres de esta lista —Ricardo Ugarte (Pasajes de San Pedro, Guipúzcoa, 1942) — comparte este interés constructivo y esa mirada hacia la arquitectura, como lo sugiere el título de muchas de sus piezas más características: Huecos habitables. Relacionado estrechamente con los miembros de la generación de la Escuela Vasca, de la que constituye en alguna medida el peldaño inmediatamente siguiente (no en vano ha expuesto varias veces con Oteiza, Basterretxea o Mendiburu), Ugarte llegó a la escultura a través de la pintura, en los últimos sesenta. Un proceso plástico que comparte con Aizkorbe o Ibarrola y, sobre todo, con Basterretxea, y que en algunos momentos recuerda muy de cerca a las composiciones del suprematismo: esos paralelogramos oscilantes, esos trapecios con aristas en fuga, la introducción del letrismo como elemento plástico… De hecho, uno de sus carteles —un homenaje a Nicolás Lekuona, pintor amigo de Oteiza muerto durante la guerra civil— contiene una referencia a los montajes fotográficos de El Lissitzky. La tercera dimensión, por tanto, estaba ya incoada desde su etapa pictórica: «en realidad —me explicaba en una conversación reciente— yo trabajaba con formas rectangulares buscando efectos de transparencia y de espacialidad; al final había que sacar eso del plano y darle corporeidad, volumen».

En Ugarte desaparece por completo esa más o menos leve concesión a la expresividad que se atisbaba en algunos momentos en Aizkorbe. La suya es una escultura ceñida casi siempre a la pura estructura geométrica y regular, despojada de toda apariencia caprichosa o aleatoria y construida en torno a la dualidad muro-vano, evidenciando la inspiración tectónica de sus formas.

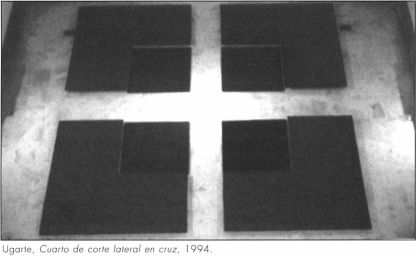

Los Huecos habitables, realizados habitualmente en hierro laminado, insisten además en un silenciamiento de las cualidades matéricas que serían más palpables, en una pura inexpresividad hierática en la que la escultura se atiene únicamente a su esencialidad espacial: un rasgo en el que Ugarte se aleja de Aizkorbe —que se situaba en una línea emparentada aquí con la de Chillida— y se aproxima en cambio a Oteiza. Eso sí, con algunas diferencias en la factura, ya que Oteiza procedía siempre por fusión de unidades livianas —esto es, por construcción o ensamblaje de láminas de chapa de hierro— mientras que Ugarte a veces moldea o pliega, provocando una leve incurvación en las aristas de sus estructuras cúbicas, que puede afirmarse son el estilema constante en su obra escultórica. Esta severidad alcanza su extremo en piezas como Cuarto de corte lateral en cruz, donde la escultura se reduce a un conjunto de planchas sobre el suelo, en un planismo horizontal cercano a los desarrollos del minimalista Cari André, pero sin su gusto por la fragmentación y recomposición de unidades.

Finalmente, Ugarte ha ensayado una pseudofiguración en series que llevan como título Estelas, Anclas, Gaztelu (Castillos) Loreas (Flores) o Aleteos, donde persiste, junto con alguna referencia levemente figural, que con frecuencia aparece como mero pretexto, un interés puramente formal en el objeto. Sus estelas son una recreación más —ensayada también por Oteiza y Basterretxea— de los monumentos discoidales que conforman la tradición iconográfica funeraria en el País Vasco. Constituidas por acumulación —a veces estratificada, a veces maclada— de cajas o cubos vacíos, provocan una circulación espacial de sentido ascendente. Los Castillos, en cambio, trabajan sobre el punto de partida de la forma de la doble T, la viga de construcción, en una verticalidad directa, explícita y monumental que contrasta con ese horizontalismo de otras piezas. Por fin, los Aleteos transforman la estaticidad perfectamente ortogonal de la forma cúbica abierta en una búsqueda de la ligereza o la ingravidez, mediante la introducción de diagonales que sugieren el vuelo del ave. Poeta de verso onírico y alucinado, en la tradición creacionista de Juan Larrea, y ensayista ocasional —ha sido Premio Ciudad de Irún y en la actualidad prepara un libro de poemas— Ugarte ha expuesto repetidamente en San Sebastián y en Bilbao; ha mostrado también su obra en Madrid, Granada, Gijón, Wiesbaden, París, Japón o Barcelona, recibiendo numerosos galardones: Medalla de Plata «Cuarto Centenario de Villafranca» (1968), Premio Autopistas del Mediterráneo (1974), Premio Gure Artea (1982) y Villa de Madrid (1986). Fue elegido escultor del año por la revista Correo del Arte en 1988.

ENTRE EL BOSQUE Y LA CASA

Cronológicamente, el siguiente escultor sobre el que conviene detenerse es José Ramón Anda (Bakaikua, Navarra, 1949). Estudiante en San Fernando y becado primero para estudiar en la Academia de España en Roma y después para la investigación en artes plásticas por el Ministerio de Cultura, Anda ha recibido el Premio Gure Artea (1984), el de las bienales de Vitoria (1978) y San Sebastián (1983), así como el Premio Nacional de Escultura Cajamadrid (1997). Ha expuesto en Bilbao, Barcelona, San Sebastián Madrid, París, etc. Mermado durante algunos años por un accidente de tráfico y molesto con algunos aspectos de la explotación comercial del mundo artístico, se prodiga muy poco en los últimos tiempos. La última y memorable exposición que conozco —en la sala Kribia de Pamplona, en 1996— tenía por título el muy significativo de Ikutzeko (para tocar) y su contenido no desdecía del rótulo: el visitante, insólita pero comprensiblemente, contaba con permiso para incorporar el tacto a su experiencia de las piezas expuestas. En fin, hombre afable y abierto, José Ramón está siempre dispuesto a ejercer de anfitrión en el estudio en que trabaja, en su Bakaikua natal: una hospitalidad de la que algunos tenemos el firme propósito de aprovecharnos con religiosa frecuencia.

La proximidad respecto de Ugarte o Aizkorbe no es sólo cronológica: como ellos, Anda afirma admirar a Chillida, Basterretxea y Mendiburu y, también como ellos, confiesa la enorme importancia que ha tenido en su faceta de escultor la personalidad de Oteiza. Esta historia personal y esta serie de filiaciones obligan a una breve explicación: como recordará el visitante de la aún reciente exposición de Cajamadrid sobre escultura contemporánea en madera, la participación vasca era notable —si no predominante— en este material. Dejando la serie de Abesti gogorra (Canto fuerte) y otras piezas de Chillida a un lado, puede decirse que la generación de los sesenta contaba con tres nombres mayores en el trabajo de la madera: Jesús Echevarría, Remigio Mendiburu y Néstor Basterretxea.

Echevarría, afincado al otro lado de la frontera, en el País Vasco-Francés, e integrado en el grupo Orain de Vitoria en 1966, era conocido principalmente por series como Le Sacre du Printemps —en un homenaje a Stravinsky— que expuso en 1963 en la galería Gaveau de París, así como por algunas piezas —como su Harpe du Vent, una escultura musical que evocaba las arpas eólicas del siglo XVIII— que colocó en espacios públicos de algunas localidades vascofrancesas. Su tratamiento constructivo de la madera, visible en la disposición tectónica de regletas, y su expresionismo tienen cierta continuidad en la obra de Javier Santxotena (Arizkun, Navarra, 1946), que comparte con Anda el haber descubierto su faceta artística gracias a Oteiza y el proceder de una tradición artesanal familiar. Pero en su organicismo más o menos caótico y en la presencia de la naturaleza, Santxotena es también heredero del segundo nombre de la lista: Remigio Mendiburu (Fuenterrabía, Guipúzcoa, 1931-1991).

Auténtico especialista de la madera, la de Mendiburu es sin duda una de las aportaciones escultóricas más originales de aquella Escuela Vasca. Formado en las academias de San Fernando y de San Jorge y tras una estancia en París a finales de los cincuenta, Mendiburu empezó a exponer y a cosechar galardones —como el Primer Premio en el Certamen Nacional de Artes Plásticas de 1962— en los sesenta, pero quizá su momento más propio y de mayor relevancia sea su organicismo radical de los últimos setenta y los ochenta: junto con una línea que evoca las herramientas tradicionales del caserío vasco, cultivó lo que se ha llamado abstracción fisiologista en una serie de piezas de gran escala en las que los fragmentos de madera —boj y nogal, preferentemente— quedan unidos y sujetos por medio de tubillones, formando una suerte de plasma amorfo que recuerda las formas celulares en visión microscópica. Procedente del artesanado y observador de lo popular y lo natural como susceptible de valoración artística, Mendiburu ha realizado un auténtico homenaje a la naturaleza en cuanto pura materialidad viva, cambiante, en un mundo genesíaco cuyo informalismo rehúye todo concepto. La intervención del artista, que respeta aquí las formas que le vienen dadas —las curvas de los troncos y ramas, sus nódulos, sus huecos— parece limitarse a un pulido de la superficie y a un acabado que pretende detener en alguna medida esa vida mudable y sujeta a las variaciones climáticas, el transcurso del tiempo, etc. De hecho, esta sujeción determinaba la obra ya desde su gestación. «Tú no puedes ir al monte cuando te da la gana —me decía Urko, uno de los hijos de Mendiburu, en una visita a su estudio el pasado agosto— ni puedes coger madera cuando te da la gana, ni puedes cortarla cuando te da la gana». La mirada de Mendiburu, así, nos devuelve a una respetuosa comunión con la naturaleza, a la que el artista declina doblegar a favor de cualquier gestualismo.

Por fin, Néstor Basterretxea (Bermeo, Vizcaya, 1924). Pintor en la línea de los muralistas mexicanos en un principio y cultivador de un racionalismo experimental a partir de los últimos cincuenta, Basterretxea llegó a la escultura por un proceso semejante al que Ugarte explicaba algunas páginas atrás, hasta desembocar durante los setenta en la Serie cosmogónica vasca: un conjunto de figuras abstractas, con cierto aire de «personaje» a veces, que recrean los elementos más recurrentes de la mitología vasca: Gaueko, el dios de la noche; Mari, una deidad femenina a quien se atribuyen las tormentas; los intxitxus o duendes maliciosos, etc. Una serie en la que la madera es omnipresente y en donde el racionalismo espacial de la década anterior cede su puesto a un expresionismo atávico y pseudonarrativo cuyo propósito me explicaba hace años, en una entrevista, el propio Néstor: «yo me preguntaba por la naturaleza de los mitos como algo que conforma la conciencia colectiva, que ha determinado una mentalidad popular, un poco en la línea de Jung, y de hecho consulté en algún momento con Barandiarán; no es que nosotros creamos hoy en esas cosas, pero sí es cierto que han gravitado sobre la percepción del mundo de nuestros antepasados, lo que los hace muy reales. Por otra parte, yo me rebelaba ante su invisibilidad: me parece admirable haber creado una lengua, pero ¿dónde estaban las imágenes?».

No es difícil contemplar una cierta imago mundi en estas propuestas plásticas: si Mendiburu estudiaba la naturaleza desde un punto de vista morfológico, Basterretxea la contempla poblada de deidades y de una irracionalidad mágica que tiene su fuente en el acervo popular. Este cultualismo tiene muy poco que ver con el trabajo de Anda, pero sí es cierto que el redescubrimiento de la madera en Echeberría, el perfecto acabado de Mendiburu y la labor de Basterretxea en el mundo del diseño industrial suponen un antecedente de algunos aspectos de la obra de Anda. Por un lado, como Mendiburu, Anda procede de una tradición familiar en la artesanía de la madera —su padre era un consumado ebanista— y se ha interesado por las formas de los instrumentos cotidianos del mundo rural; por otro, ha realizado piezas para mobiliario y de hecho concibe algunos de sus trabajos como un estadio intermedio entre el diseño y la escultura. «A veces —explica— quiero que las piezas tengan una función. En la escultura me gusta que tenga terreno lo ambiguo. Es algo entre la escultura y el mueble». Elogio de la humildad del artesano y rechazo de la grandilocuencia que a veces acompaña al Arte con mayúsculas, la obra de Anda sobresale por un dominio de la materia que resulta sencillamente apabullante y por una exquisita atención a los acabados —realizados habitualmente con sosa cáustica y chorro de agua— que dan una tonalidad rojiza a la superficie y subrayan el carácter objetual de la pieza. Lo que de expresionista u organicista tenía Santxotena en la rugosidad con que se explicitaba el material, tiene Anda de espiritualización de la madera; lo que tenían Mendiburu y Basterretxea de rotundo lo tiene de deliciosamente lúdico o sutil, insinuando a veces un preciosismo que logra rehuir todo aparato o complacencia. Esa simplificación formal y ese pulido de las superficies hace pensar, cómo no, en Brancusi o en Hans Arp; pero el desarrollo de formas geométricas y su interrelación, su capacidad de crear mundos formalmente autárquicos, debe mucho al Max Bill de —por ejemplo— Endless Ribbon, a quien Anda confiesa admirar. Es decir, que la sujeción a las exigencias naturales de material, que quedaba manifiesta en Mendiburu, es aquí silenciada en aras de una máxima depuración: la ideación de la pieza demuestra su preponderancia y su ejecución se demora, como comenta el propio escultor, hasta que el material se encuentra en unas condiciones —maduración, humedad, etc. — en las que es más fácil el control del proceso. Así, cabe revisar la etiquetología y sugerir que en Anda hay un cierto organicismo, pero no en el sentido de Mendiburu o Santxotena —esto es, como manifestación desbordada y prerracional del instinto del artista y de la voluntad de la propia materia— sino en el que tiene la palabra en el ámbito anglosajón, desde finales del siglo XVIII: es orgánico lo que configura un sistema vivo y que se desarrolla a partir de una idea germinal, no por mera adición o yuxtaposición de fragmentos. Esto es, es orgánico lo opuesto a lo mecánico.