Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

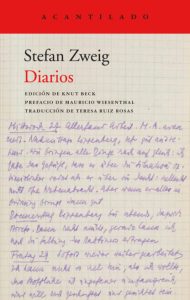

Ver productosLos Diarios del escritor austriaco constituyen un retrato de la Europa convulsa de las dos guerras mundiales.

5 de enero de 2022 - 14min.

Lo repite a menudo, a lo largo de las más de quinientas páginas del libro. Pero es al final, a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando la insistencia se torna casi obsesiva: «Es indudable que estamos en los albores de una nueva era y que el mundo anterior, contra lo que pensaban los conservadores, no sobrevivirá», escribió Stefan Zweig el 14 de septiembre de 1939. «Es una catástrofe y me temo que será la catástrofe», anotó el 20 de mayo de 1940, y poco después: «Quizá me equivoque, pero una larga contienda significaría la destrucción absoluta del mundo, al menos del nuestro». ¿A qué mundo se refería el escritor austriaco? Por lo pronto, al suyo. Conocerlo, exige una incursión biográfica.

Stefan Zweig había nacido en una acaudalada familia en Viena, en 1881. Para los acontecimientos que vendrían es importante destacar que sus padres eran judíos, aunque «solo por un accidente de nacimiento», diría el autor. Sus viajes pronto se convirtieron en una experiencia decisiva; no solo porque sus observaciones y escritos alimentarían vivamente su producción literaria, sino porque azuzaron en él la conciencia de ser realmente ciudadano del mundo, sin ninguna estima por las fronteras y con la sensación también de estar siempre, y en todas partes, de paso.

Los Diarios se convierten no solo en el relato de una vida excepcional, sino de toda una época, con sus protagonistas, escenarios y focos de atención

Pronto empezaría a escribir, a publicar libros y a estrenar obras de teatro: el éxito, pues, le llegó rápido y con él, un montón de compromisos sociales que le disgustaban y le agobiaban. Pero también algunas amistades duraderas (como la del poeta Rainer Maria Rilke o la del escritor francés, activista pacifista, Romain Rolland), que cultivaba por carta o durante sus estancias en distintos países. De todo ello da cuenta pormenorizada en sus Diarios, que se convierten así no solo en el relato de una vida excepcional, sino de toda una época, con sus protagonistas, escenarios y focos de atención.

EL «MANANTIAL INCESANTE» DE LA VIDA

Los Diarios se inician en 1912, cuando Stefan Zweig, con apenas treinta años, es un hombre exitoso, cosmopolita, lleno de proyectos… que ya echa la vista atrás: «Quizá este afán de revivir experiencias vividas se deba a que no conservo nada del pasado, a que en cierto sentido en mi vida todo es como un manantial incesante, y cuando deja de fluir la corriente, se seca por completo». Consciente de lo mucho que ha experimentado, lo rápido que ha vivido y con afán de fijarlo comienza unos diarios que no eran los primeros: «La pérdida, aquel robo de mi diario de París y Londres, de aquellos años, los dos más intensos de mi vida, es lo más terrible que me ha ocurrido […]. Por eso he decidido empezar de nuevo».

Quiere entrenar su voluntad y el hecho de ponerlo en palabras forma ya parte de la tarea. A menudo se queja de las visitas inoportunas, los asuntos domésticos, las innumerables cartas, las conversaciones intrascendentes… robatiempos todos ellos que le hacen escribir y exclamar: «¡Qué días tan improductivos!». Al final cae en una especie de sopor, entumecimiento, que le asusta y le lleva a un autoanálisis del que brotan reflexiones de altura: «Me pregunto si es persona quien no siente nada de nada, quien es capaz de tal indiferencia frente a la situación más espeluznante, puesto que no hay nada de heroísmo en ello, sino tan solo entumecimiento. En serio, a una persona semejante no puede ocurrirle nada, pero ¿qué es una persona a quien nada “le ocurre”? Un cadáver […]».

Hastiado de la vida –y sobre todo de la vida pública en Viena–, Zweig puso sus esperanzas en un próximo viaje a París. Allí se alegró de encontrar a amigos verdaderos, a quienes en sus Diarios describió con retratos breves, precisos, deslumbrantes. Es lo que pasa cuando se junta la observación del artista con la inteligencia y la viveza en la expresión.

MAESTRO DEL RETRATO

«Rilke, recién llegado de Ronda, está completamente bronceado, parece un chiquillo tanto cuando ríe como cuando gesticula. Su rostro es ordinario –la nariz de patata; lo ojos claros, inexpresivos; la boca, sensualmente carnosa–, solo las manos son muy delicadas». Las líneas que Zweig dedica a describir amigos (y no tan amigos) conforman un libro dentro de este libro; un álbum de fotos o una galería de retratos. Si lo trasladamos al mundo pictórico, estas líneas son los primeros y definitivos trazos, aquellos sobre los cuales se puede añadir más, pero aquellos que desde la nada contienen la esencia y la potencia de lo que se quiera retratar ya. Y esto es válido tanto para las palabras como para los pinceles, dependiendo del medio con el que uno exprese su pensamiento.

De su gran amigo, el escritor y activista Romain Rolland, apuntó cuando lo vio en París en 1913: «Ha envejecido, habla en voz baja y con prudencia, sin obstinación, y es precisamente su templanza la que parece llena de fuerza. Los ojos, de un delicado color gris que los quevedos no enturbian, la nariz muy delgada, todo él esbelto, un poco ascético». Al dramaturgo Frank Wedekind; a Richard Strauss, el compositor, también les dedicaría líneas brillantes de retratista.

En ocasiones, Zweig no necesitaba más que una frase, una línea, para retratar perfectamente a una persona. En esos momentos, el escritor dejaba de ser pintor y se convertía en un certero lanzador de dardos

En ocasiones, Zweig no necesitaba más que una frase, una línea, para retratar perfectamente a una persona. En esos momentos, el escritor dejaba de ser pintor y se convertía en un certero lanzador de dardos. Como cuando describió a alguien como «demasiado sinvergüenza para mi gusto» o calificó a otro diciendo «que domina a la perfección el small talk». O cuando emitió impasible: «No me parece un poeta, a lo sumo es un polígrafo». No se puede decir más con menos.

Generoso en detalles, en relaciones de personas, acontecimientos, reflexiones, premoniciones, los Diarios de Zweig contienen incluso su propia y mejor reseña: «La historia universal es sobrecogedora cuando se la mira de cerca». Es exactamente eso lo que permiten los capítulos en los que dio cuenta de las guerras mundiales que le tocó vivir. De las contiendas conocemos sus hechos, las fechas decisivas, las causas, el detonante, sus consecuencias y efectos…

Pero, ¿cómo fue la vida de los que no combatían mientras se luchaba? ¿Cuáles eran las inquietudes, miserias y zozobras de quienes esperaban? ¿Qué hacen o dejaban de hacer? «Pasamos el día especulando sobre los imaginarios posibles […], no podemos dejar de darle vueltas, nadie es capaz de trabajar». Zweig, en concreto, no era capaz de nada: «Estoy desmoralizado: no puedo probar bocado, tengo los nervios a flor de piel y no consigo dormir». Iba al banco y se quejaba porque había tenido que implorar. Los apuros y las miserias se extendían, igualando sorpresivamente a las clases sociales. Con todo, el silencio y la falta de noticias era lo que el escritor calificó de «atroz» y «espeluznante».

«¡Como si una esposa y cuatro hijos no fuesen más patria que todas las fronteras y lenguas del mundo! Madre mía, qué pocos comprenden algo tan simple»

Pasado el miedo y el desconcierto inicial, Zweig ve pasar la vida alrededor y no lo soporta. Arremete contra la frívola sociedad vienesa que no renuncia a sus distracciones: «Realmente nada, absolutamente nada puede contener las ganas de diversión de los vieneses». Se pregunta: «¿cuándo aprenderá este frívolo pueblo lo que es seriedad?» Zweig se desgaja de todos ellos: «No puedo hablar con nadie, todo el mundo está enceguecido por un patriotismo necio y falso». Carga también contra los responsables por su ineptitud, desorganización y negligencia. «Empiezo a evitar a todo el mundo», escribió el 1 de noviembre de 1914. Un par de días después lo declararon apto para formar parte del Archivo de Guerra. Fue una buena noticia para él, que piensa que así podrá «entender el malhumor y la obstinación de nuestros funcionarios». En realidad, Zweig entiende cada vez menos: ni a los que mandan ni a los que obedecen ni a los que se evaden: en el heroísmo no deja de ver algo servil. «La idolatría al emperador, por ejemplo, me resulta insoportable, así como el servilismo al príncipe o la falta de democracia […]: Pero de eso solo puedo hablar con muy pocas personas, porque la mayoría está ofuscada y narcotizada por la atmósfera bélica».

Libre, independiente, lúcido, crítico, por opiniones como las anteriores, por su recelo social y su rechazo a las convenciones sociales, Stefan Zweig comienza a aislarse, pero sin ser aislado: sigue siendo una figura respetada y aclamada.

Hay patrias y patrias. Y Zweig definió la suya en su diario tras una visita a un hospital, donde comprobó indignado cómo se devolvía a hombres mayores al frente «mientras los patriotas se quedan aquí dándose la buena vida. Y todo por la “patria” –escribe–, ¡como si una esposa y cuatro hijos no fuesen más patria que todas las fronteras y lenguas del mundo! Madre mía, qué pocos comprenden algo tan simple […]!». En 1917 Zweig abandonó su «patria» oficial, solicitó una excedencia para impartir unas conferencias en Zurich, Suiza, país donde permanecería hasta que finalizara la guerra.

En Zurich (Suiza) se acentuó su antibelicismo, reafirmado por las visitas y las conversaciones con amigos como Hermann Hesse y Romain Rolland

Allí se acentuó su antibelicismo, reafirmado por las visitas y las conversaciones con amigos como Hermann Hesse y Romain Rolland. O por discusiones. Al principio del Diario de Suiza el escritor da cuenta pormenorizada de una muy reveladora que mantuvo con el escritor Leonhard Frank, autor de A la izquierda, donde el corazón: «Él reivindica la revolución, yo le respondo que exigir el sacrificio de otros me parece despreciable, ya que la revolución se paga con sangre. Le pregunto qué es más importante para él: la paz inmediata sin la victoria que reclama […] o el triunfo de sus ideas después de tres años de guerra. Cuando me contesta que prefiere tres años más de guerra, me rebelo contra el autoritarismo y terminamos poniéndonos groseros. Le pregunto qué hace él, qué sacrifica, qué peligro corre y me responde que está preparando la revolución. Le reprocho que eso es lo mismo que hacen los belicistas, que también recurren a la guerra, a la muerte de los demás, para defender sus ideas. Se burla de mí por anteponer la vida al espíritu, a lo cual le respondo que la vida es lo único que puedo sacrificar y le pregunto por qué no se va a Alemania». Unas páginas más adelante afirma solemne –mientras habla de Romain Rolland, a cuya amistad este capítulo, pero también el libro entero, sirve de conmovedor elogio– que «ambos juzgamos a la gente únicamente en función de los sacrificios que hicieron o hacen».

MALOS AUGURIOS, LARGOS VIAJES

La distancia física de la guerra, la neutralidad del país helvético –que tampoco duda en calificar «como nación de rácanos»– le sentó bien a su trabajo creativo. Así, en 1918 se estrenó con muchísimo éxito la obra dramática que había comenzado tres años antes: Jeremías. Su autor, pacifista convencido y en campaña antibelicista, escogió la figura del profeta judío que predicaba en vano para encarnar el trágico papel del «derrotista». Así llamaban los partidarios de la guerra a aquellos que, como Zweig, defendían el entendimiento entre las naciones. En ese mismo año, su ensayo El corazón de Europa «se publica en dos lenguas. Mis libros tienen éxito. Siento girar el mundo en torno a mí. ¿No es demasiado?». Stefan Zweig toca techo y lo sabe y lo escribe: «Pocas veces he sentido tan claramente mi potencial, pocas veces me he sentido tan intensamente, pese a la incertidumbre, en el cénit de mi vida».

“En Austria muy pronto va a estallar tal caos que, en comparación, todo lo que hemos vivido hasta ahora parecerá un juego de niños”

Otoño de 1918. Zweig, siempre atento a la actualidad, sigue las condiciones para la paz que acabarían con la Primera Guerra Mundial y escribe: «la paz no será sino el comienzo de nuevos conflictos». Y poco después: «[…] en Austria muy pronto va a estallar tal caos que, en comparación, todo lo que hemos vivido hasta ahora parecerá un juego de niños. Y una vez más serán los vocingleros, los que más gritan, quienes se adueñen de la situación y lo echen todo a perder». El paso del tiempo no hará sino darle la razón con creces al observador, convertido casi en oráculo.

A finales de 1918 la regularidad en la escritura se interrumpió y se produjo un salto hasta 1931, cuando Zweig reanudó su actividad «empujado por el presentimiento de que se avecina un periodo crítico, similar a los días de la Gran Guerra […]. No me refiero a una conflagración armada, ni la espero, sino a conflictos sociales internos, que en el caso de Austria podrían ser una revolución fascista o de la Heimwehr». ¿Más detalles? «El número de simpatizantes de los nacionalsocialistas crece a tal velocidad que ya no necesitan recurrir a medidas ilegales». ¿Alguna solución? ¿Cuál es la propuesta de Zweig? Sus convicciones: antibelicismo, internacionalismo, humanismo… La cuestión de las fronteras le saca especialmente de quicio a él, que ha hecho del viaje su vocación y su profesión. «Europa no volverá a ser habitable hasta que esté unificada y ofrezca en su espacio libertad de movimiento».

En contraposición al tono grave, sombrío, de sus escritos sobre el panorama europeo, la esperanza parecía venir por cuenta de sus grandes viajes. A principios de 1935 visitó Nueva York. Le deslumbró la arquitectura, el manejo de la luz artificial, los ascensores y otras maravillas técnicas. «Aquí lo bueno es lo nuevo», diría, firmando un retrato de una ciudad entera con la misma puntería con la que atinaba al describir tipos humanos. En 1936 el escritor marchó a Brasil, llegó a Río y estableció sus comparaciones: «Nueva York te llama, Río te aguarda, masculina una, femenina la otra». La ausencia de prejuicios raciales le llamó la atención, tanto como en Nueva York se la había llamado Harlem, el «barrio de los negros» y que había descrito expresivamente como «un mundo aparte, al margen del otro, como una veta oscura que atraviesa el mármol blanco». El sábado 22 de agosto registró la visita a Petrópolis. Años después, en 1941, alquilaría en esa ciudad, junto con su esposa Lotte, la residencia donde ambos se suicidarían el 22 de febrero de 1942.

Los viajes a América confirmaron en Zweig la impresión de un mundo nuevo vigoroso y refinado, frente a la Europa zafia, decadente, destruida y destructora que el autor encontraría a su regreso y reflejó en sus Diarios. En el viejo continente se vivía con pesadumbre y pasividad, nada más que esperando el desastre: «¿ha estallado la guerra o todavía no? ¡Qué vergüenza para Europa, y qué vergüenza para toda nuestra generación! Esperamos y preguntamos sumisamente, en vez de tomar las armas de la razón y labrar por nuestra cuenta un futuro mejor para la humanidad».

En 1939 ya no hay que esperar más. El 1 de septiembre Alemania invade Polonia y estalla la Segunda Guerra Mundial. Ese día Zweig escribe: «¡Nadie imaginaría, ni en sueños, que hoy es el día en que ha empezado la mayor catástrofe de la humanidad!». Él vive por entonces en Inglaterra, de modo que de un día para otro se convierte en alien enemy. Si hasta ahora el autor había dado cuenta del declive del mundo en que vivió, ese día constata su particular cosmogonía: «A partir de hoy empieza otra vida para mí: ya no soy libre ni independiente». Para quien lo había sido toda su vida, este capítulo no podía sino ser una pequeña muerte. Indignado, aislado, empobrecido, agotado, Stefan Zweig flaquea y muestra sus debilidades: «me he cansado de escribir este diario porque el curso de la “guerra” me asquea demasiado». Por suerte para los lectores falta a su palabra y en mayo de 1940 inicia el Cuaderno de la guerra, que cierra los Diarios de la edición de Acantilado.

MENTIRA Y ESTAFA ELEVADOS A LA CATEGORÍA DE VALORES

Ante la perspectiva de vivir en medio del odio, ya sea por extranjero, por judío, por enemigo en todo caso, Zweig se plantea: «¿adónde ir? […]. ¿Dónde podríamos vivir en paz y realmente seguros durante una década?». En sus reflexiones titubea, forcejea consigo mismo: «Y, sin embargo, sea por desidia, por coraje o lealtad, no estoy dispuesto a huir, aunque me faciliten la salida […]. Me pregunto si no deberíamos abandonar de una vez por todas Europa. Lo que está claro es que no nos cabe esperar gratitud por nuestra perseverancia, por este sacrificio, pues cada día que pasa demuestra que la palabra y el honor no valen nada; de hecho, el crimen más infame de Hitler es haber elevado a la categoría de valores la mentira y la estafa, haber conseguido que se llame “arte de gobernar y de vivir” lo que desde hace siglos se consideraba un crimen». El autor escribió estas líneas el martes 28 de mayo de 1940. Les seguía un extraño anuncio: «Y puesto que quienes vivimos y creemos en los viejos principios estamos perdidos, ya me he procurado cierto frasquito […]».

En junio, los Diarios mostraban a un Zweig envuelto en la burocracia: «debo tener los pasajes a Brasil, sin ellos no puedo tramitar los visados […], cuando llega el responsable me informa de que sin visado no hay billete». Finalmente se deshace el bucle y el 25 de junio Stefan y Lotte Zweig partieron con destino, primero, a Nueva York y, posteriormente, a Río de Janeiro.

Entre las últimas anotaciones de sus Diarios, la sentencia del escritor al recibir la noticia de que la cruz gamada ondeaba en la Torre Eiffel: «La vida ya no merece la pena. Tengo casi cincuenta y nueve años y los próximos serán espantosos, ¿qué sentido tiene soportar todas estas humillaciones?». En febrero de 1942 se suicidaron juntos en su casa de Petrópolis, dando un nuevo y último sentido a la frase que había escrito en las postrimerías de la Gran Guerra: «[…] más vale un final horrible que un horror sin fin».