Mi cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosEl ganador del premio Jovellanos de Ensayo reflexiona sobre «por qué tantos están hoy tan solos» en una sociedad paradójicamente hiperconectada

20 de noviembre de 2025 - 10min.

Andrés Ortega Klein (Madrid, 1954). Periodista y ensayista. Nieto del filósofo José Ortega y Gasset e hijo del editor José Ortega Spottorno. Ha sido corresponsal de El País en Londres y Bruselas y director-fundador de la revista Foreign Policy en español.

Avance

La gran paradoja de esta época es que nunca hemos estado tan hiperconectados y, a la vez, tan solos. Enlazados por la tecnología, pero no unidos. Se trata de una «epidemia de soledad no deseada», distinta de la soledad buscada o solitud (del latín solitudo, del que también deriva la voz inglesa solitude), que consiste en recogerse interiormente para reflexionar y que, a diferencia de la otra, no solo es gratificante sino recomendable. Sobre ambos fenómenos se detiene Andrés Ortega Klein con su trabajo Soledad sin solitud, que le ha hecho merecedor del premio Jovellanos de Ensayo. ¿Causas de esa grave crisis? La proliferación de personas solas —y particularmente ancianos—, debido al cruce de tres factores: el aumento de esperanza de vida, la caída de la natalidad y la crisis de la familia, cada vez más desestructurada en Occidente. En la cultura asiática, el fenómeno es algo menos acusado porque persiste todavía un respeto al anciano al que, cuando lo necesita, se le cuida desde la familia. Pero la globalización está cambiando esa tendencia y en países como Japón mueren unas 4.000 personas solas cada semana. Tampoco ayuda la revolución digital, que nos conecta artificialmente pero nos encierra en nosotros mismos al desligarnos de los demás y nos llena la cabeza de ruido que impide buscar la interioridad. El resultado es una sociedad de individuos aislados, con «una carencia básica de vínculos reales con personas reales», como se observa en EE. UU. y cada vez más en España, donde se ha multiplicado por ocho el número de personas que viven solas y ha aumentado hasta 5,4 millones el número de hogares unipersonales.

Aunque parezca un contrasentido, tal vez la práctica de la solitud puede servir para hacer frente a la soledad. Ya que es necesario una «retirada estratégica» a la esfera interior —que aconsejaba el filósofo Ortega y Gasset—, para que el hombre tome «contacto con su autenticidad». Aislarse; reflexionar solo y en reposo, como indicaba Pascal; rezar —incluso— que «es una forma de solitud», según el autor. Y no menos importante es la relación con los demás. Pero ambos aspectos se ven seriamente dañados por el ruido de la sociedad hiperconectada, con consecuencias indeseables para la salud física y psíquica. «Las condiciones de vida actual generan más, y más intensa, soledad, que nos roba oportunidad de solitud, así como parte de nuestra capacidad de relación con los otros», concluye Ortega Klein.

ArtÍculo

La aparición del cadáver de un hombre, que llevaba quince años muerto en su propia casa, causó una profunda conmoción hace solo unas pocas semanas. El difunto tenía una exmujer y dos hijos. Ni su familia ni sus once vecinos le echaron de menos en ese tiempo. Noticias como esta cada vez son más frecuentes y representan la cara más amarga de un creciente problema social.

Andrés Ortega Klein, estudioso del impacto de las nuevas tecnologías, ha ganado el último premio Jovellanos de Ensayo con su trabajo Soledad sin solitud. Se trata de un profundo análisis de cómo el mundo, en su momento de mayor conectividad, padece una grave crisis de soledad. Ortega distingue entre soledad, la no deseada, y solitud, una soledad no solo deseada y gratificante, sino recomendable.

Pese a que la OMS ha declarado la soledad un «problema de salud pública mundial», el autor defiende que «la soledad no es una enfermedad, pero sí un problema». La gravedad reside en el exceso de soledad en sí y en la cantidad de tiempo que pasamos solos. «En eso vamos a más. La mayor longevidad, junto con la menor natalidad, llevará a acentuar el problema de la soledad de los ancianos y de las personas más longevas con discapacidades físicas y mentales».

La explicación de lo que hemos dado en denominar «epidemia de soledad» es producto de «algunas de las formas de vivir», que hemos generado las personas en tiempos relativamente recientes. La revolución tecnológica y digital —como en su momento la industrial— nos ha traído nuevos tipos de comunicación y escapismo, lo que, unido a la urbanización masiva y a la creciente desigualdad e insolidaridad, contribuye a que cada vez esté «más presente esa ausencia de algo o de alguien que es la soledad».

Ortega pone como ejemplo de esa soledad la proliferación de residencias de mayores, un fenómeno relativamente reciente. «Representan la soledad de la vejez, ya sea por abandono o por deseo de convivir con otros, de una soledad compartida», asegura. Son el fruto de la mencionada mayor longevidad, de las enfermedades neurológicas propias de la vejez y de la forma en la que hemos organizado la vida en Occidente. En la cultura oriental, en cambio, aún persiste un respeto al anciano, al que se trata de dar funciones sociales importantes y al que, cuando lo necesita, se le cuida desde la familia.

Pero la globalización está acabando también con esa cultura familiar de Oriente. En Japón el número de muertes en soledad ha aumentado considerablemente. Se calcula que, cada semana, unas 4.000 personas mueren solas. De hecho, ya existe una profesión dedicada a deshacer casas de muertos que nadie reclama.

El caso de Japón es muy similar al que mostraba el documental La teoría sueca del amor (Erik Gandini, 2015), en el que se veía cómo un amplio equipo de funcionarios se dedicaba a buscar familiares de los muertos en soledad. Como síntoma, Suecia es el país del mundo con más mujeres solteras embarazadas por inseminación artificial y con mayor número de «hogares singleton». Ya se habla de la «soledad nórdica» como un típico específico de soledad.

Los casos de Japón y Suecia llevan a Ortega a establecer una relación entre el estado de bienestar y la soledad. Si dejamos todas las obligaciones en manos del estado, y que este se encargue de todos nosotros, acabaremos por sentirnos liberados de cualquier deber hacia nuestras personas más próximas. En la película de Gandini, un ciudadano sueco afirma que el problema estriba en que «no nos cuidamos entre nosotros», en la línea de la proclama de Joseph Ratzinger de que no se trata solo de ser-de o ser-para, sino de ser-con.

La desestructuración familiar, con lo que supone de merma para la convivencia, se apunta como una de las causas de esta «epidemia de soledad». No solo en Occidente. En China, por ejemplo, el Gobierno, consciente del problema por los movimientos masivos de población, introdujo una norma que obliga a los hijos a visitar, al menos una vez al año, a sus padres mayores, que se han quedado solos en zonas rurales o en otras ciudades.

En cambio, se da la paradoja de que son los jóvenes los que se sienten más solos. Una encuesta de la BBC, realizada durante el covid en varios países, revelaba que un 40 por ciento de los jóvenes decía sentirse solo, frente al 27 por ciento de los mayores de 75 años.

En su defensa de la solitud —solitude en inglés— frente a la soledad, Ortega encuentra numerosas referencias en nuestros clásicos. Así, el término ya aparece en el Cantar del Mio Cid, el Lazarillo, La Celestina y en las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Miguel de Unamuno, en su ensayo Soledad, diferenciaba la soledad impuesta de la deseada, «un estado que buscamos activamente porque nos produce bienestar». Llegó a usar la palabra solitariedad para expresar la soledad que nos alegra, a diferencia del dolor de estar solo.

A quien más recurre Andrés Ortega Klein en sus argumentos es a su abuelo, José Ortega y Gasset. El filósofo, que llegó a poner a su hija el nombre de Soledad, sostenía que, «sin retirada estratégica a sí mismo […], sin pensamiento alerta, la vida humana es imposible […] en esta retirada a la soledad, el hombre toma contacto con su autenticidad». Gran defensor de la solitud, considera la soledad como «una condición radical del ser humano, que, al cabo, está solo ante muchas decisiones o acontecimientos de su vida».

Muchos son los creadores o pensadores que buscaban la solitud. Ortega Klein menciona en su libro casos como el de Thoreau, que «se exiliaba en sí mismo para descubrir quién era». O el de Montaigne, otro solitario, que se retira en el siglo XVI huyendo del fanatismo del mundo, para reflexionar, buscar en su interior. «La gente mira siempre lo que tiene delante —decía el creador del ensayismo—; yo vuelvo mi mirada hacia dentro».

También los científicos buscan la concentración y la solitud, como Newton, que se retiraba para realizar sus investigaciones. O Blaise Pascal, de quien se hizo célebre la sentencia de que «toda la miseria de los hombres procede de una única cosa, que es no saber permanecer en reposo en una habitación». En esa misma línea, también se pronunciaba Ortega y Gasset, quien criticaba el «estar siempre alterado», usando el término que deriva del latín alterāre, (cambiar o modificar) y alter (otro).

El autor relaciona con la religión esa manera de sacar fruto de la soledad. En esa línea, menciona cómo, según los Evangelios, Jesús se retiraba con frecuencia a orar en lugares solitarios; Mahoma buscaba refugio en su tienda; o Buda se aislaba en la montaña para practicar la introspección. «Rezar es una forma de solitud», afirma Ortega. En esa línea, son buenos ejemplos los místicos españoles, como Teresa de Ávila o Juan de la Cruz, así como los ejercicios espirituales promovidos por Ignacio de Loyola.

En lo que más se detiene Andrés Ortega es en la influencia de la revolución digital en el aumento de la soledad. Pese a aislarse, nunca el ser humano había vivido tan conectado y con tanto ruido (smartphones, auriculares), un ruido que nos priva de solitud. «Esta soledad moderna se está agravando con diversas consecuencias —escribe—. La hemos generado nosotros mismos, no cada cual, sino de forma colectiva, con falta de convivencia y de apoyo familiar o social, con las nuevas tecnologías de comunicación, que conectan, pero no unen. Esta soledad es producto del ser humano».

Según el autor, padecemos «la soledad de los hiperconectados», la «tecnosoledad». Así lo demuestran nuevos fenómenos como el de los screenagers, adolescentes adictos a las pantallas; el de la llamada «generación muda», ya que menos de un tercio de los jóvenes se llama para hablar; o el hecho de que el 40 por ciento de las nuevas relaciones en Estados Unidos empiecen de forma online. Se da la paradoja de que cada vez estamos más solos, pero también más vigilados.

El autor ofrece numerosos datos muy significativos sobre el avance de la soledad. Por ejemplo, la drástica reducción de las amistades. El número de personas estadounidenses que dicen tener seis amigos o más se ha reducido a la mitad desde 1990. O el fenómeno que en Norteamérica se ha bautizado como bowling alone (jugar solos a los bolos), que se refiere a «una nación de solitarios que van menos a la iglesia, se afilian menos a clubs y participan menos en los juegos entre amigos». En suma, «con una carencia básica de vínculos reales con personas reales».

En el caso de España, estaría en situación de soledad el 20 por ciento de los ciudadanos y un 50,6 por ciento de las personas con discapacidad, según el Observatorio estatal de la soledad no deseada (SoledadES) de la ONCE. Muy significativo también es el hecho de que, en nuestro país, en los últimos cincuenta años, se haya multiplicado por ocho el número de personas que viven solas, que el número de hogares unipersonales haya ascendido hasta 5,4 millones o que una de cada nueve personas viva sola.

La soledad forzada resulta tan alarmante por los peligros que implica. Se ha mencionado muchas veces que es un factor de riesgo para la salud tan determinante como el tabaquismo o el alcoholismo. Muy especialmente en el caso de enfermedades neurológicas, degenerativas y psiquiátricas, como la depresión o la ansiedad. Está demostrado que las personas solas corren más riesgo de caer en adicciones.

Andrés Ortega incluso va más allá. Cita a Hannah Arendt, quien «apuntó un vínculo entre la soledad y la política de la intolerancia», lo que puede ser un alimento para los populismos. E incluso menciona a terroristas, los llamados «lobos solitarios», que, ya sean yihadistas o supremacistas blancos, tienen en común la soledad, la frustración, la falta de escucha y la sensación de abandono.

La soledad ha llevado a algunos gobiernos a tomar medidas. Así, en Inglaterra llegó a crearse un Ministerio de la Soledad, hoy desaparecido. También en Inglaterra y en Suecia se han lanzado campañas promocionando el saludo, bajo lemas tan elementales como «Di hola» o «Saluda a tus vecinos». Sugiere Andrés Ortega que para romper el aislamiento es imprescindible recuperar «la confianza mutua, un antídoto contra la soledad, que desgraciadamente tiende a descender en vez de aumentar», o recuperar el arte perdido de la conversación.

Parece un contrasentido, pero tal vez la práctica de la solitud nos sirva para hacer frente a la soledad. «La soledad empobrece en varios sentidos nuestra introspección o nuestra sociabilidad —concluye el autor—. Las condiciones de vida actual generan más, y más intensa, soledad, que nos roba oportunidad de solitud, así como parte de nuestra capacidad de relación con los otros. Es la paradoja de nuestra forma de vida, la que la soledad no solo no lleva a la solitud, sino que nos la dificulta. Y la falta de solitud genera más soledad».

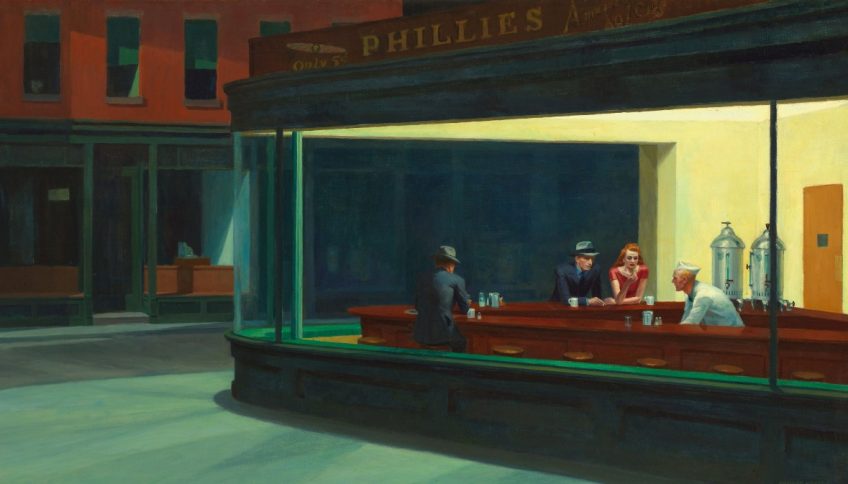

Imagen de cabecera: «Halcones nocturnos» (1942), óleo sobre lienzo, de Edward Hopper. Instituto de Arte de Chicago. El archivo de Wikimedia Commons se puede consultar aquí.