Mi cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

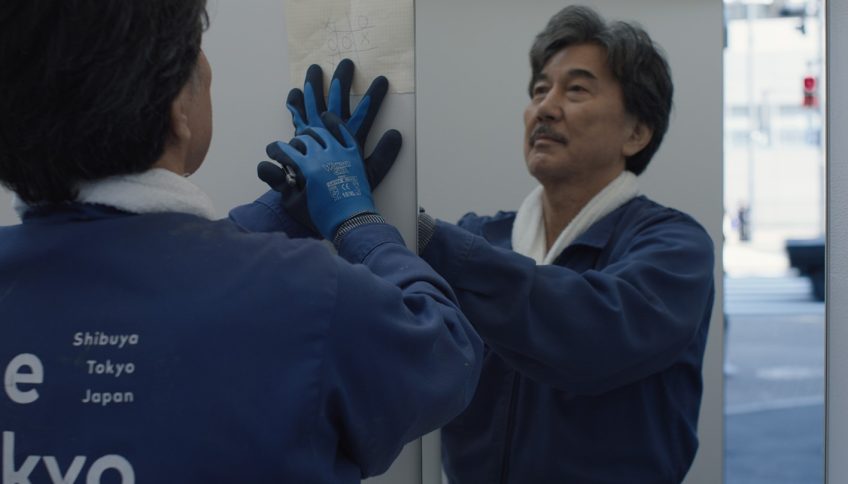

Ver productos¿Qué es un trabajo rutinario? ¿Hay que separar el tiempo de trabajo y el de vida? ¿Trabajar para uno mismo o para la comunidad? Más allá del cine, «Perfect days» presenta algunas cuestiones relacionadas con el trabajo.

8 de abril de 2025 - 8min.

Wim Wenders. Director de cine alemán, nacido en Düsseldorf en 1945. También es productor, guionista, actor y fotógrafo. Ha dirigido películas como París, Texas; El cielo sobre Berlín; Más allá de la nubes; Tierra de abundancia y documentales como Buenavista Social Club o Pina. Nominado en varias ocasiones para los Oscar, ha tenido mejor suerte en los festivales de Cannes y Venecia.

Avance

Hay repetición en los días de Hirayama, el limpiador de baños públicos que Wim Wenders escogió como protagonista de su película Perfect days, pero no rutina. ¿Cuál es la diferencia? La repetición convoca pasado y presente y se abre al futuro. Incluye la novedad, pero no la ansía. La rutina es un movimiento muerto, un bucle cerrado que impide todo avance e imposibilita la esperanza. Kierkegaard lo resolvió con un ejemplo luminoso: el pan de cada día que se espera y sacia sin provocar hartura ni hastío. «Solamente se cansa uno de lo nuevo, pero no de las cosas antiguas», escribe el filósofo danés en su ensayo La repetición.

¿Es el de Hirayama un trabajo miserable? Que no hay trabajo malo, sino malas condiciones de trabajo es una de las enseñanzas de la película. Hirayama es jefe de sí mismo y dueño de su vida. Su trabajo es importante, es necesario y él lo hace todo lo bien que puede: él también es importante y necesario. Su ejemplo da la razón a la teoría del sociólogo David Graeber: eliminamos del mundo al personal de la limpieza y tratamiento de residuos, del cuidado, de la enfermería, transportistas… y el engranaje se desencaja irreparablemente, pero «no está del todo claro cómo padecería la humanidad si desaparecieran todos los directores ejecutivos de empresas de capital riesgo, grupos de presión, investigadores de relaciones públicas, actuarios, teleoperadores, agentes judiciales o asesores jurídicos».

Lo que está en juego es el bien común y la responsabilidad que cada uno tiene en su consecución. Un asunto que se resume con la máxima «menos yo y más nosotros», y que Wenders despliega de esta manera: «Los japoneses han aprendido a vivir en las grandes ciudades y a vivir juntos. Por eso aceptan las reglas de manera diferente a como lo hacemos en nuestros países occidentales, donde el yo está en el centro de todo lo que hacemos o pensamos. En Japón es al revés y eso está representado en el personaje de Hirayama. Hace un trabajo para otras personas y le gusta hacerlo lo mejor posible […]. Me gusta la forma peculiar en la que los japoneses viven juntos y su sentido del bien común y la responsabilidad social».

Amanece un día más y Winnie, con medio cuerpo enterrado en una colina, se dispone a afrontarlo con alegría y verborrea. Suena el timbrazo, mira al cielo, reza sus oraciones, se lava los dientes… Son los rituales de un nuevo día (feliz) que afronta con su particular optimismo. Winnie es la protagonista de Días felices, la obra de Samuel Beckett, escrita en 1961. Está compuesta de dos actos: si en el primero, la protagonista aparece enterrada hasta la cintura, en la segunda parte, el montículo le llega hasta el cuello.

El título de esta obra, Happy Days, se parece mucho al de la película de Wim Wenders Perfect Days (2023). Sus protagonistas también, de alguna manera, pero no en lo esencial. Como Winnie, también los días del protagonista del filme están perfectamente delineados y ritualizados. Hirayama se despierta con el sonido de alguien que barre la calle, se lava los dientes, riega las plantas, se pone su ropa de trabajo y hacia allí se dirige en furgoneta. Cada día, al salir de casa, mira al cielo. Un cielo que siempre es cielo y siempre distinto. Y lo mismo le pasa a sus días perfectos como limpiador de urinarios en Tokio. Una tarea que realiza… ¿se puede decir con pasión? Digamos entonces con esmero y excepcional pulcritud. Su vida sencilla y tranquila está vertebrada por un trabajo sencillo y tranquilo que le deja tiempo para observar los árboles en un parque mientras toma su almuerzo. Las idas y venidas al trabajo en su furgoneta las aprovecha para escuchar música antigua en casetes antiguas. Y eso también lo disfruta.

En 2020, Byung-Chul Han publicó un libro dedicado a los rituales y a su desaparición, donde traía noticias de otros pensadores a los que glosaba. Kierkegaard, y su libro sobre la repetición, era uno de ellos. Otro, Peter Handke y sus Fantasías de la repetición. A este último pertenecen estas palabras que le van como un guante al filme de Wenders y, en especial, a su protagonista:

«Solo puedo repetir aquello que no tiene el menor carácter de acontecimiento, aunque al mismo tiempo algo me ha dado una alegría al entrarme por el rabillo del ojo (la luz del día o el crepúsculo). Incluso una puesta de sol es un acontecimiento y, por tal, irrepetible. Es más, yo no puedo repetir ni siquiera una determinada luz, o un crepúsculo, sino solo un camino (y al mismo tiempo tengo que estar preparado para todas las piedras, también para las nuevas)».

En entrevista para Variety, el propio Wenders tenía unas palabras sobre la repetición y su sentido: «La repetición, si la vives como tal, te convierte en su víctima. Si logras vivirla en el momento, como si nunca la hubieras hecho, se convierte en algo completamente diferente». Ese artículo comparaba Perfect Days con Atrapado en el tiempo, pero Wenders zanjaba así la cuestión, echando mano de su protagonista: «Cuando abre los ojos, se alegra de que comience este nuevo día. Y ahí es donde el parecido con Atrapado en el tiempo termina de repente: no sufre por tener que seguir su rutina».

Hay una diferencia entre rutina y repetición. Esta última, explica el surcoreano, es el rasgo esencial de los rituales. Se distingue de la rutina «por su capacidad de generar intensidad». En la repetición se fusionan pasado y futuro. En el pan de cada día —el ejemplo es de Kierkegaard— no hay ni hastío ni excitación. «Solamente se cansa uno de lo nuevo, pero no de las cosas antiguas», escribe el filósofo danés.

Es una especie de oxímoron: en principio la profesión de limpiador de baños parece estar reñida con la felicidad. Pero esto no se cumple en la película de Wenders porque su protagonista está contento con su vida. A muchos puede parecerle una actividad miserable, pero Hirayama sabe que no es así: su trabajo es importante, es necesario y él lo hace todo lo bien que puede. Se esfuerza, quiere que la limpieza sea perfecta y para ello no duda en fabricar sus propios utensilios de limpieza.

En terminología del sociólogo David Graeber, no es un «trabajo de mierda» o absurdo, sino un trabajo que tiene todo el sentido. En un mundo justo este tipo de trabajos, indispensables a la comunidad, serían justamente retribuidos. En este mundo injusto no ocurre. De hecho, ocurre lo contrario, como evidenciaba el artículo de Graeber, que se aventuraba con una regla no escrita: cuanto más evidente es que el trabajo de alguien supone un beneficio real para la comunidad, menos probable es que le paguen bien por ello. «¿Qué pasaría si toda esta clase de personas simplemente desapareciera? Se diga lo que se diga de las personas profesionales de la enfermería, encargadas de la basura o los mecánicos, es obvio que si se esfumaran, los resultados serían inmediatos y catastróficos […]. No está del todo claro cómo padecería la humanidad si desaparecieran todos los directores ejecutivos de empresas de capital riesgo, grupos de presión, investigadores de relaciones públicas, actuarios, teleoperadores, agentes judiciales o asesores jurídicos. (Muchos sospechan que podría mejorar notablemente.) Si descontamos un puñado de excepciones bien conocidas (los médicos, por ejemplo), la regla se cumple sorprendentemente bien».

En relación con su trabajo, el personaje de Wenders rescata la denostada idea del bien común y de la importancia de trabajar por él. En ese sentido cuenta, en diversas publicaciones, cómo le impresionó, al final de la pandemia, ser testigo de lo que pasaba en la pulcra ciudad de Tokio en comparación con un parque cercano a su residencia en Berlín, que quedó arruinado después de la celebración de fiestas. En entrevista para la SER, resumía: «Los japoneses han aprendido a vivir en las grandes ciudades y a vivir juntos. Por eso aceptan las reglas de manera diferente a cómo lo hacemos en nuestros países occidentales, donde el yo está en el centro de todo lo que hacemos o pensamos. En Japón es al revés y eso está representado en el personaje de Hirayama. Está haciendo un trabajo para otras personas y le gusta hacerlo lo mejor posible […]. Me gusta la forma peculiar en la que los japoneses viven juntos y su sentido del bien común y la responsabilidad social».

Sobre las condiciones laborales de Hirayama habla también su rutina. Sin ningún lujo en lo material, tiene el verdadero lujo: el tiempo. No parece faltarle para dedicárselo a las cosas que le gustan: leer, hacer fotografías, escuchar música, cuidar de sus plantas y mirar los árboles… A todo llega, para todo le alcanza e incluso le sobra para estar atento a lo que sucede alrededor: sonreír a una chica que, como él, toma su almuerzo sentada en un banco del parque o devolver a un niño perdido a su madre. En su trabajo es autosuficiente y no compite con nadie; al revés, tiene un compañero e intenta que sea más diligente en su tarea. Su vida no espera a que termine el horario laboral, no presiona, no erosiona y no hace herida. «Hirayama es dueño de su vida», dijo el director alemán a la revista Frieze. «Todo lo que hace, lo hace porque quiere». Ninguna de sus obligaciones le son ajenas o impuestas. En todo pone voluntad y atención, de modo que la esencia de la película reside en que «todo parece casi sagrado», explica Wenders en la frase elegida como titular de la entrevista.

La vida de Hirayama es aquí y ahora. Se desparrama en forma gozosa a lo largo de cada uno de los días. Ni rastro de la vida ausente, permanente pospuesta a la que Remedios Zafra —la filósofa que ha escudriñado en sus obras las particularidades del trabajo creativo— hace referencia en su textos. En ellos, una multitud de jóvenes (normalmente, pero no solo) se afanan, con la ilusión de canjear su diezmado tiempo de vida por un futuro de estabilidad y éxito que nunca llega. Hirayama no tiene ese desplazamiento o desgarro interior. Vive al día y en esas horas 24 horas su tiempo de trabajo es tiempo de vida; lo es mientras se afana alrededor de la taza del váter y mientras descansa y fotografía las copas de los árboles.

Esta entrada ha sido elaborada por Pilar Gómez Rodríguez a partir de los links indicados en el texto y las lecturas citadas. La imagen pertenece a las que cedieron las productoras, Wim Wenders Productions y Master Mind Limited, para la promoción de la película.