El pasado 6 de mayo se cumplía el centenario de Orson Welles (1915-1985), reconocido genio del cine, aunque no solo es un brillante director de películas, también ha destacado como actor, escritor, director radiofónico y teatral, la suya es una personalidad arrolladora, y sumado a todo su amplia cultura en relación a las bellas artes, se ha hecho merecedor de la definición de «hombre renacentista», lo que incluiría sus dificultades para lograr financiación para sus proyectos, el deseable mecenazgo, y la necesidad de aceptar trabajos «mercenarios» como actor, a veces prestando solo su profunda voz, e incluso dando su imagen a anuncios comerciales.

El pasado 6 de mayo se cumplía el centenario de Orson Welles (1915-1985), reconocido genio del cine, aunque no solo es un brillante director de películas, también ha destacado como actor, escritor, director radiofónico y teatral, la suya es una personalidad arrolladora, y sumado a todo su amplia cultura en relación a las bellas artes, se ha hecho merecedor de la definición de «hombre renacentista», lo que incluiría sus dificultades para lograr financiación para sus proyectos, el deseable mecenazgo, y la necesidad de aceptar trabajos «mercenarios» como actor, a veces prestando solo su profunda voz, e incluso dando su imagen a anuncios comerciales.

Henry Jaglom es un cineasta británico no demasiado conocido, que en 1971 logró, gracias a la intercesión de terceros, que Orson Welles interpretara el papel de mago en su debut como director en 1971, el filme Un lugar seguro. De allí nació una amistad que derivó también en los deseos de Jaglom de ayudar a Welles a desatascar sus proyectos, algo en lo que no tuvo éxito, los intentos de sacar adelante The Big Brass Ring y El rey Lear quedarían en nada, y tampoco vería la luz bajo la dirección de Welles un guión ajeno sobre él mismo, su aventura teatral narrada años más tarde por Tim Robbins en Abajo el telón (Cradle Will Rock, 1999).

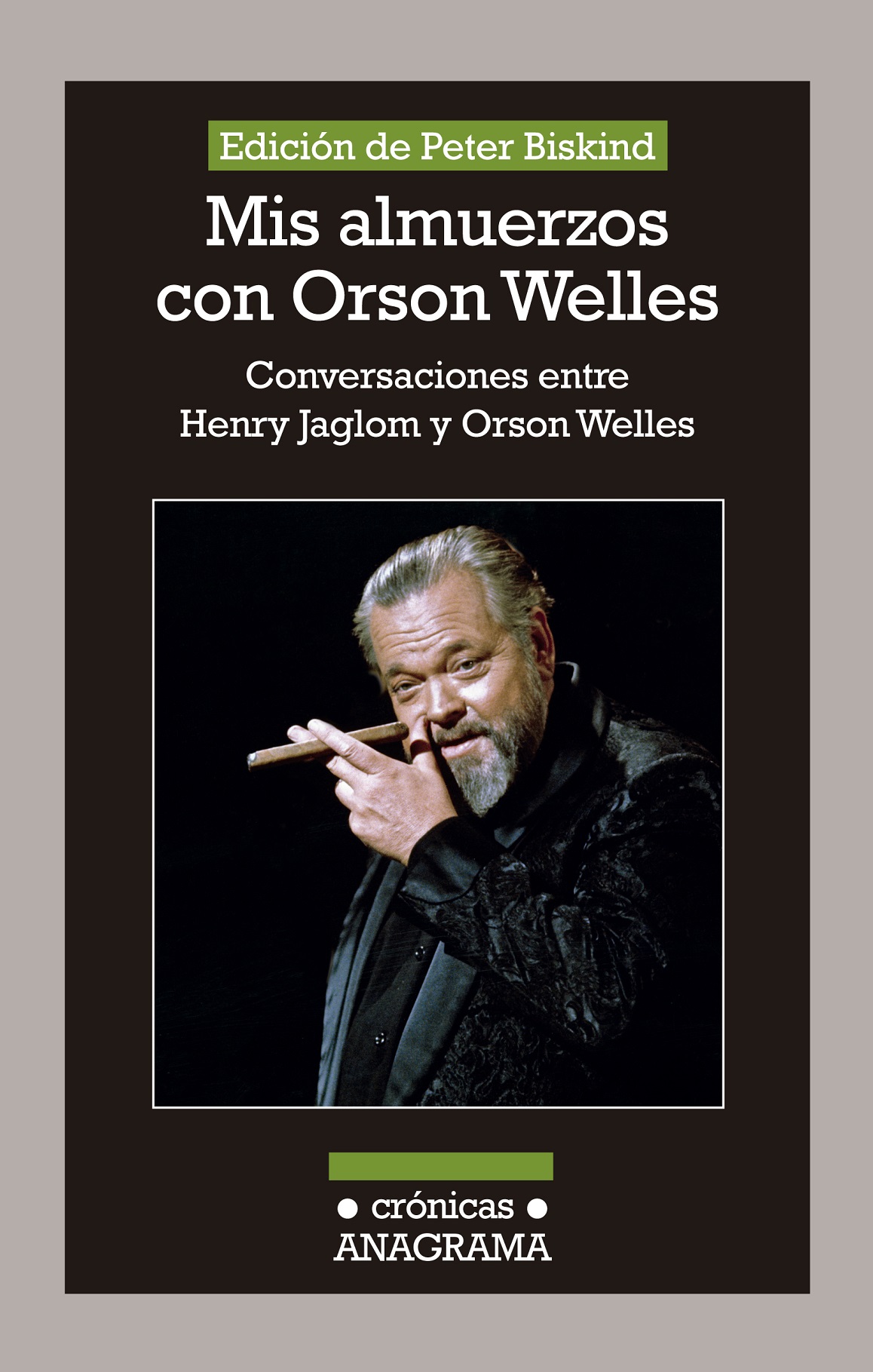

Welles y Jaglom solían compartir almuerzo con frecuencia en uno de los restaurantes favoritos en Hollywood del primero, el francés Mamaison, y a partir de 1983 el otro le pidió permiso para grabar sus entretenidas conversaciones con idea de tal vez en el futuro publicar un libro. Del interés del punto de vista de Welles, expresado con espontaneidad sobre la marcha con multitud de sabrosas anécdotas, dan idea sus anteriores conversaciones con André Bazin y Peter Bogdanovich, publicadas hace tiempo. Y en efecto, la edición de estas grabaciones convenientemente transcritas y reducidas a lo esencial, a cargo de Peter Biskind —autor de la crónica del cine americano de los setenta «Moteros tranquilos, toros salvajes. La generación que cambió Hollywood»—, constituye el meollo del libro que nos ocupa, unas ideas recogidas en apenas los dos últimos años de la vida de Welles.

Lo mejor de Mis almuerzos con Welles consiste en que realmente emerge Orson Welles, nos hacemos cargo de este monstruo de la naturaleza, que opina sobre lo divino y lo humano, con agudeza y rotundidad, y le llegamos a conocer no solo como bon vivant, sino como alguien que sabe atinar enseguida acerca de los rasgos valiosos de otros cineastas, o de los elementos esenciales que definen una obra de Shakespeare o un determinado montaje teatral de la misma, o qué aporta la interpretación de determinado actor. No faltan las reflexiones sobre el mismo cine y su propia obra, donde llega a afirmar que Fraude es la única película verdaderamente original que ha hecho después de Ciudadano Kane: «Yo creo que el cine, y voy a decir algo horrible, no ha ido más allá de Kane. Eso no significa que no se hayan hecho buenas películas, o grandes películas. Pero el cine ya lo ha dado todo, ha alcanzado su punto de fatiga. Se puede hacer mejor, pero siempre dentro de la misma sintaxis».

Pero también pueden detectarse los defectos típicos de una obra de estas características, en que Welles olvida que le están grabando, y en que algunas de sus apreciaciones aparecen transidas de crueldad, injusta o, al menos, necesitadas del matiz que suaviza y pone las cosas en su sitio, propio de una revisión. Al fin y al cabo, no dejan de ser apreciaciones dichas ante una mesa regada con buen vino, donde influye, y se nota a veces, el estado de ánimo, o incluso la intención de provocar al interlocutor o buscar su admiración, Welles ofrece a Jaglom en este sentido en más de una ocasión una de sus estupendas actuaciones, que dejan al otro boquiabierto.

De todos modos, y dejados aparte varios chismes y groserías de dudoso interés —cabría aplicar a Welles lo que él mismo dice de que no le ha gustado leer recientemente una biografía de su amiga Isak Dinesen, porque le descubre cosas que ignoraba y preferiría seguir ignorando, «a mí no me gusta conocer los problemas personales de los escritores ni de la gente del cine»—, el libro, que se lee con sumo gusto, nos muestra al cineasta aplaudiendo a Carol Reed por El tercer hombre y restando importancia a la contribución de Graham Greene, expresando su opinión sobre lo que es un genio en relación a Charles Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd, incluida su contribución en Monsieur Verdoux, su amistad con Joseph Cotten, sus ideas sobre los festivales como Cannes, o los altibajos de sus proyectos inacabados. Qué es una estrella, qué hace de Casablanca una película capaz de resistir el paso del tiempo, qué papel jugaron los productores en el viejo Hollywood y quiénes les han sustituido, el subrayado de la importancia del montaje y de rodar reduciendo las posibilidades de que otros destrocen tu visión creativa —algo que aprendió de John Ford—, son otras ideas que recorren las páginas del libro. No faltan tampoco sus ideas sobre el arte, expresadas de modo tan sugerente en su Fraude, y que aquí pueden verse ampliadas, por ejemplo cuando expresa rechazo ante la pirámide parisina del Louvre, entonces aún no terminada, aunque admita que su punto de vista puede ser algo generacional y por tanto discutible.

José María Aresté