Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosDos proyectos, el uno abandonado — Buenos Aires, metrópolina moderna — y el otro en marcha — una monografía sobre Horacio Coppola para la editorial madrileña Documenta— han hecho pensar al autor de este artículo sobre la capital argentina.

28 de septiembre de 2006 - 17min.

Una vez más decir Buenos Aires.

Dos proyectos, el uno abandonado — Buenos Aires, metrópolina moderna — y el otro en marcha — una monografía sobre Horacio Coppola para la editorial madrileña Documenta— me han hecho pensar mucho, estos últimos tiempos, sobre la capital argentina, una de mis ciudades favoritas del mundo.

Buenos Aires de Borges, obviamente, la maravilla siempre, el Fervor de Buenos Aires, de 1923, y Luna de enfrente, y Cuaderno San Martín: la invención de una ciudad mítica, sus barrios, sus zócalos, sus esquinas rosadas, sus almacenes, sus tiendas, sus jacarandás, sus patios, sus verjas, sus tapias, sus ponientes y sus albas, sus compadritos, su Jardín Botánico, sus tranvías y ya sus anuncios luminosos, su Evaristo Carriego, la paz de las dulces calles de su arrabal, su Pampa… Buenos Aires de los sucesivos Borges, y la pirueta final de no reposar en la Recoleta, donde ya en Fervor… había anunciado que reposaría, si no en Ginebra.

Las revistas de Borges. En 1921, los dos números de la mural Prisma, rarísima pues destinada a ser pegada en las paredes de la ciudad. Luego, las dos etapas de Proa: la primera, una copia literal de Ultra de Madrid. Luego, Martín Fierro, un título que es una reivindicación nacionalista, y a la vez un proyecto de inscripción en lo universal. Presencia, en todas estas revistas, de los españoles, y especialmente de Bergamín, Gerardo Diego, Antonio Espina, García Lorca, Giménez Caballero (que desencadenaría, en Martín Fierro, la sonada polémica del Meridiano de Madrid), Ramón Gómez de la Serna, Jarnés, Moreno Villa, Guillermo de Torre —futuro cuñado de Borges al casarse con Norah—, Adriano del Valle…

Los Borges: tanto Jorge Luis como Norah, enamorados de la otra orilla, de Montevideo. Montevideo, en el poema así titulado de Luna de enfrente: «el Buenos Aires que tuvimos». Borges, proclive a la literatura uruguaya, a nombres hoy poco frecuentados, pero a cuya obra merece la pena asomarse, Ildefonso Pereda Valdés, Fernán Silva Valdés, Pedro Leandro Ipuche, el argentinizado Enrique Amorim… También, como el resto de los de su generación, a la pintura del uruguayo Pedro Figari, que residió en Buenos Aires durante parte de los años veinte. (Justo dos minutos después de escribir aquí su nombre, Pereda Valdés, en Radio Clásica: su «Canción de cuna para dormir a un negrito», musicada en 1945 por nuestro Xavier Montsalvatge, e inmejorablemente cantada por Victoria de los Ángeles, acompañada al piano por Gonzalo Soriano).

Buenos Aires de otros poetas de la generación de Borges. Inolvidables los versos porteños del comunista y errante Raúl González Tuñón, «Juancito Caminador», y especialmente los contenidos en uno de sus libros tardíos, de 1957, A la sombra de los barrios amados. Inolvidables los Domingos dibujados desde una ventana y el Azul de mapa de Horacio Rega Molina. El laforguismo desgarrado de Nicolás Olivari. El cosmopolitismo ramoniano de Oliverio Girondo (Veinte poemas para ser leídos en el tranvía, Calcomanías), compatible con su elogio de las muchachas de Flores o, más tarde, del Campo nuestro. Los Versos de la calle del «boedista» Álvaro Yunque. El Molino rojo del rarísimo Jacobo Fijman. La calle de la tarde de Norah Lange. La crencha engrasada del lunfardo —otro mundo porteño más — Carlos de la Púa, «un François Villon de Buenos Aires», al decir de Lorca.

Microhistorias de Buenos Aires. Quien se interese por la poesía de esa época inevitablemente acaba sabiendo mucho sobre la ciudad y sus barrios, de nombres de por sí tan evocadores, Boedo —que dio nombre a una de las facciones de la generación de Borges—, Palermo, el Once, Flores, Villa Devoto, Villa Ortúzar, la Boca, Caballito… Acaba sabiendo, también, sobre la política argentina de aquellos años, los de Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, el general golpista Uriburu… La historia argentina como novela: por ejemplo, los entretenidísimos trece volúmenes rojos de José María Rosa.

Maravilla la poesía del martinfierrista Ricardo E. Molinari, sus ríos, sus cielos, sus árboles, sus pájaros, sus bandadas de patos, poesía de la patria argentina, poesía de los anchos espacios naturales. Molinari, por lo demás, tan amigo de los libros bien hechos. Molinari, próximo a Gerardo Diego, a Altolaguirre —impresor de Nunca— a Lorca que ilustró Una rosa para Stefan George.

Inolvidables, en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, los versos del suicida Francisco López Merino, martinfierrista por amistades, pero morador de un mundo simbolista, entre francés y belga, a base de Laforgue, Samain, Francis Jammes, Rodenbach, Max Elskamp… En 1948, cuando Juan Ramón Jiménez visitó la Argentina, estuvo en La Plata, la ciudad geométrica de los poetas, la ciudad donde había dado clases su gran amigo Pedro Henríquez Ureña. El acto de homenaje al español tuvo lugar en el Parque, delante del busto de López Merino.

Aunque se ha intentado denigrar en clave sociologista («el gaucho que ve el hijo del patrón», y otras majaderías por el estilo), maravilla absoluta, a nivel Le Grand Meaulnes, del Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes, amigo, en París, de Larbaud, Fargue, Supervielle, Adrienne Monnier…

Buenos Aires, justo antes de la generación de Borges, de Baldomero Fernández Moreno, poeta al que en su día dedicaron atención, aquí, Enrique Díez Canedo, Juan Guerrero Ruiz o Gerardo Diego. En su fundamental y pionero libro Ciudad, de 1918, fue el primero en decir, en clave postsimbolista, prosaísta, en clave «torcerle el cuello al cisne», la gran urbe.

Hacia atrás, también, el Lunario sentimental de Leopoldo Lugones, editado por cierto en Barcelona: un hito, entre la luna de Laforgue y la de enfrente, de Borges. Y un poco más atrás, fue en el Buenos Aires fin de siécle donde publicó Rubén Darío Los raros.

Más poetas: Carlos Mastronardi y su Luz de provincia (y sus Memorias de un provinciano), Juan L. Ortiz entre el río y el sauce, más tarde Enrique Molina, Olga Orozco, Aldo Pellegrini y el resto de los surrealistas argentinos, entre los que me gusta especialmente Francisco Madariaga…

Buenos Aires de Xul Solar. Ejemplar el museo Xul, en los bajos de la que fuera su casa. Arriba, sentarse en el sillón donde se sentaba Borges, en medio de la mítica biblioteca. Xul, su decisiva estancia en Europa (tan bien evocada en las correspondientes páginas de Un pintor ante el espejo, las memorias de su colega y amigo Emilio Pettoruti, otra gran figura de aquella generación excepcional), sus raíces (como el peruano Eguren) en el simbolismo, su esoterismo, su idioma inventado, su kleeísmo. Sus banderas, también, sus ciudades que vuelan, sus ruinas…

Interesantes, siempre en la misma generación, la visión precisionista del puerto de Buenos Aires por el malogrado Alfredo Guttero, los cuadros muy construidos de Adolfo Travascio, el mundo encantado de fray Guillermo Butler, las primeras tentativas de abstracción, a cargo del toledano Esteban Lisa, hoy redescubierto…

1926: Buenos Aires, capital de la vanguardia continental, gracias a un fantástico objeto, el Índice de la nueva poesía americana, con prólogos de Borges, el peruano argentinizado Alberto Hidalgo y el chileno Vicente Huidobro. Mapa con muchos argentinos, muchos uruguayos, muchos peruanos (entre ellos Vallejo), muchos chilenos (entre ellos Neruda), algún mexicano (entre ellos List Arzubide, Maples Arce, Novo, Pellicer, Tablada), dos ecuatorianos (entre ellos Hugo Mayo), un guatemalteco (Cardoza y Aragón), un nicaragüense (Salomón de la Selva), un colombiano (Luis Vidales), un venezolano (Antonio Arráiz)…

Buenos Aires de Macedonio Fernández, un senior cuya relación con los nuevos —empezando por Borges—, cuyo aspecto, cuya actitud, me recuerda por algún lado el caso de Érik Satie.

Temprano Buenos Aires rojo de Boedo, de Insurrexit, de Los pensadores, de Claridad, del Teatro del Pueblo, de escritores como Leónidas Barletta o Samuel Eichelbaum o César Tiempo — un cierto Buenos Aires judío: Sabatión argentino, Sabadomingo— o Álvaro Yunque, de pintores como Adolfo Bellocq, Pompeyo Audivert, Abraham Vigo, Lino Eneas Spilimbergo, o el Antonio Berni social. Buenos Aires, centro latinoamericano de la Internacional Comunista.

Buenos Aires, para mí, lo confieso, pendiente, de Roberto Arlt: la ciudad tumultuosa.

Buenos Aires de los Inmortales, del Tortoni y otros cafés, de los almacenes, de las confiterías, cuya crónica ha intentado, entre otros, Antonio Requeni.

Buenos Aires musical, visitado por los Ballets Russes, por Ernest Ansermet, por nuestro Ricardo Viñes. Buenos Aires del Teatro Colón, de los hermanos Castro, del belga Julio Perceval —que venía de la Bruselas satiesca—, de Juan Carlos Paz, el gran vanguardista. Buenos Aires de la cantante Jane Bathori y de la pianista Jacqueline Ibels, que tuvieron en Daniel Devoto a un fiel discípulo. Buenos Aires de Alberto Ginastera — la bestia negra del citado Paz—, de Mauricio Kagel.

Buenos Aires de la sociedad de conferencias Amigos del Arte, donde además se celebraron numerosas exposiciones y conciertos. Viajeros, entre otros: Bragaglia, Pierre Drieu La Rochelle —que fue allá por invitación de Victoria Ocampo, de la que había sido amante en París, y que volvió diciendo aquello definitivo de «Borges vaut le voyage»—, el rumano Benjamin Fondane, García Lorca, Ramón Gómez de la Serna, el conde Keyserling, Le Corbusier, Marinetti (ver las curiosísimas páginas porteñas de sus Tacuini póstumos), Paul Morand, Pirandello, Siqueiros…

Buenos Aires de los Cursos de Cultura Católica. Fue importantísima la presencia, en el campo cultural, de los católicos argentinos. En sus revistas, como Número o Criterio, colaboraron la mayor parte de los martinfierristas. Algunos estuvieron, como quien dice, de paso, pero otros se incorporaron definitivamente a la intelectualidad católica, como fue el caso de Ignacio B. Anzoátegui, Francisco Luis Bernárdez, Osvaldo Horacio Dondo, Miguel Ángel Etcheverrigaray, los judíos conversos Jacobo Fijman y Marcos Fingerit, Rafael Jijena Sánchez, Antonio Vallejo —que pronto entraría en la vida monástica—, Norah Borges, grabadores como Ballester Peña, Juan Antonio o el belga Victor Delhez, que venía de la vanguardia de Amberes. En los Cursos de Cultura Católica participaron Ricardo Viñes, Gerardo Diego —del que existe un poema titulado «A mis amigos de Criterio»— y el más ilustre de sus visitantes, Jacques Maritain.

Melancólico Buenos Aires metafísico de los pintores de la Boca: Víctor Cúnsolo, Fortunato Lacámera, Onofre Pacenza, Honorio March… La Boca, dicha también por el excesivo —pero a veces acierta— Benito Quinquela Martín. La metafísica, en Buenos Aires: ya en 1930, la entonces fascista Margherita Sarfatti llevó allá, en clave propagandística, a Amigos del Arte, cómo no, la pintura del Novecento italiano, de la que se conservan buenos ejemplos en el Bellas Artes. El catálogo de esa muestra, en cuya organización intervino Pettoruti, lo representó Cúnsolo, en 1931, en un bodegón significativamente titulado Tradición. (La Sarfatti, que en 1939, tras la adopción de las leyes antijudías por el gobierno italiano, terminaría exiliándose, precisamente, allá).

Buenos Aires del Kavanagh, el genial rascacielos art déco de la Plaza San Martín, junto al Plaza. El Kavanagh, construido, dicen, para taparles a los Anchorena, por una venganza, la visión de la iglesia neorrománica del Santísimo Sacramento. Buenos Aires de los arquitectos de los veinte, treinta y cuarenta, con Alberto Prebisch — e l autor del monumental Obelisco de la 9 de Julio y del Gran Rex, en Corrientes— a la cabeza. Arquitectos que le dieron otro perfil a Buenos Aires. Arquitectos que estuvieron en estrecho contacto con Le Corbusier, que soñaba una ciudad sobre el Plata. Arquitectos cuya obra apreció Alberto Sartoris, llegado en 1935, en dirigible. Arquitectos a los que se sumaría, tras la guerra civil, el catalán y «gatepaco» Antonio Bonet Castellana.

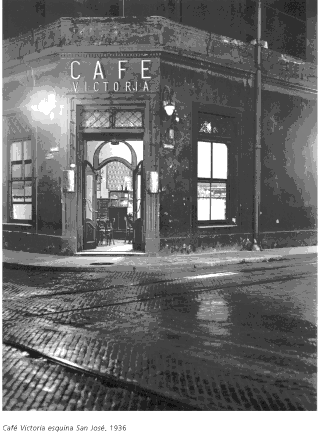

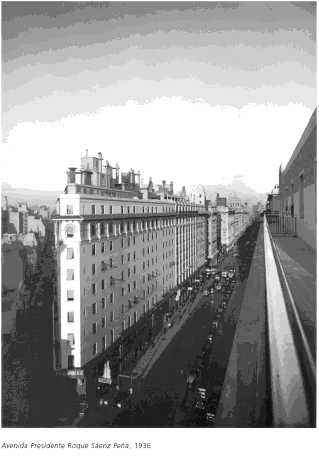

Buenos Aires de Horacio Coppola, el ojo moderno por excelencia de aquella ciudad. Coppola que acaba de cumplir, tan campante, los cien años, con motivo de los cuales el m a l b a le ha dedicado una retrospectiva, mientras la Municipalidad colocaba en varios puntos de la ciudad reproducciones monumentales de algunas de las fotografías más defini tivas de su gran libro, de edición por cierto municipal, Buenos Aires 1936: Visión fotográfica, con prólogos de Prebisch y Anzoátegui. Coppola, moderno, entre atgetiano y rodchenkiano, ya antes de su paso por la Bauhaus. Coppola, caminante con Borges, en cuyoEvaristo Carriego figuran dos fotografías suyas. Coppola, cineasta de la construcción del Obelisco. Coppola, uno de los grandes creadores secretos que ha dado Buenos Aires a la cultura universal.

Buenos Aires de Sur, la genial creación, 1931, de la cosmopolita Victoria Ocampo, de la que hay que recordar sus retratos fotográficos por Man Ray y Gisele Freund. Imitación en parte de Revista de Occidente y en parte de Bifur, la revista, que duró seis décadas, tuvo dos inspiradores principales, Ortega y Gasset —muy vinculado a la ciudad, en la que pasaría parte de la Segunda Guerra Mundial—, y el norteamericano Waldo Frank. Acogió a los principales martinfierristas, y a Coppola (que a su vuelta de Europa expuso en la redacción, junto con su entonces esposa, la alemana Grete Stern), y a algunos nacionalistas inteligentes (por ejemplo: Julio Irazusta), y a Bioy Casares, y a la futura comunista María Rosa Oliver (autora de unas interesantes memorias), y a Alfonso Reyes (por dos veces embajador mexicano allá), y a Manuel Mujica Láinez (que tanto sabía de una Misteriosa Buenos Aires en la que había empezado du coté de chez Larreta), de leer una novela estupenda, en gran medida autobiográfica: La pérdida del centro), y a la chilena María Luisa Bombal (residente en Buenos Aires durante parte de los años treinta), y a Alberto Salas (hermoso su libro de relatos de infancia El llamador, reeditado aquí por La Veleta, y hermosa su Relación parcial de Buenos Aires), y a Breton, y a Michaux, y a los exiliados españoles.

Reflexionar sobre Buenos Aires fue un ejercicio generacional, en los años treinta, la allá llamada «década ideológica». A h í están para demostrarlo, y la lista podría alargarse, libros clave como El idioma de los argentinos, de Borges; El hombre que está solo y espera (sobre «el hombre de Corrientes y Esmeralda»), del futuro peronista Raúl Scalabrini Ortiz; La cabeza de Goliat, de Ezequiel Martínez Estrada —también autor de una Radiografía de la pampa—; Historia de una pasión argentina, de Eduardo Mallea…

De estos libros reflexivos que acabo de mencionar, el más extraordinario es sin duda el de Mallea. Entre nosotros, el argentino tuvo a su principal propagandista en Julián Marías, alguien por cierto que heredó Buenos Aires de Ortega, y al que hay que estarle agradecido de haber forjado la expresión «me pasó Buenos Aires». En Historia de una pasión argentina, que tiene mucho de autoanálisis generacional, hay páginas extraordinarias sobre la ciudad.

«Buenos Aires la nuit», tan bien dicho por Ulyses Petit de Murat, otro martinfierrista —se perdió del lado de la noche, de Corrientes, del cine—, en un libro tardío, La noche de mi ciudad, que es una humilde joya desconocida.

Buenos Aires de Saint-Exupéry y de la Aeropostale. La ciudad nocturna, en Vol de nuit, se parece mucho a la fotografiada por Coppola.

Algo del aroma del Buenos Aires de las políticas extremas de antaño, y especialmente del trotskismo, puede respirarse en el CEDINCI (Centro de Documentación e Investigación de las Culturas de Izquierda en la Argentina), creado a iniciativa del historiador Horacio Tarcus (autor de un excelente libro sobre José Carlos Mariátegui y la Argentina), e instalado en una casita del barrio de Flores.

Buenos Aires de los exilios europeos. U n cuadro de 1940 del alemán Clément Moreau (nuevo nombre de Carl Meffert) lleva el expresivo título Llegada a Buenos Aires. Durante la Segunda Guerra Mundial, y a la sombra de Sur, el en su día surrealista Roger Caillois, otro amante de Victoria Ocampo, funda una revista cultural de la Francia libre, del gaullismo militante: Lettres Frangaises, en la que publica a Breton, a Malraux, a Michaux. Junto a él, Pierre Bénichou, el futuro gran estudioso del romanticismo. A su vuelta a París, Caillois contribuirá decisivamente a la fortuna crítica europea de Borges, y también del raro Antonio Porchia, el autor de Voces. (Más Europas. Por ejemplo el alemán y expresionista Paul Zech. Por ejemplo, el polaco Witold Gombrowicz, cuyos diarios revelan lo mal que se entendió con el grupo de Sur. Por ejemplo, Gisèle Freund).

Buenos Aires de los exiliados españoles: Paco Aguilar y su cuarteton de laúdes, Rafael Alberti (alguna nota hermosa en los poemas que compuso para el libro Buenos Aires en tinta china de Attilio Rossi, y algunos hermosos poemas de campo argentino), el pintor Manuel Ángeles Ortiz, el compositor Julián Bautista, Clemente Cimorra, María Teresa León, el escenógrafo Gori Muñoz, Arturo Serrano Plaja… Más los gallegos, legión presidida por el patriarca Castelao: Arturo Cuadrado, Rafael Dieste —que entonces escribe su obra maestra, Félix Muriel—, José Otero Espasandín, Lorenzo Varela, y pintores como Manuel Colmeiro, Luis Seoane —de tan fundamentales contribuciones al mundo del libro y la edición argentinos—, Laxeiro, Maruja Mallo… (Y, solitario, en Alta Gracia, Manuel de Falla).

Exiliado dentro del exilio, Ramón Gómez de la Serna, casado con la argentina Luisa Sofovich (a la que había conocido en su primer viaje, en 1931, y con la que se había vuelto a Madrid), autor de una Explicación de Buenos Aires y de un libro sobre el tango (el tango, otro Buenos Aires, sobre el que existen auténticos ríos de tinta, a algunos de los cuales, por ejemplo los libros de Francisco García Jiménez, me he asomado). Ramón se fue de España antes que los demás, en 1936, y asustado por el Madrid de las chekas y los paseos. Posteriormente, fue franquista, lo cual no le impidió seguir siendo amigo de argentinos prorepublicanos, como Oliverio Girondo y Norah Lange, y editado por exiliados como Losada, López Llausás o Joan Merli. O de Maruja Mallo, a la que dedicó una monografía definitiva, lo mismo que definitiva es la que dedicó a Norah Borges, a partir de la pintura de la cual, unos años antes, había imaginado Buenos Aires. Ramón, en su despacho-obra de la calle Hipólito Yrigoyen, invadido por su proliferante estampario. Ramón, devorado por la nostalgia de Madrid.

Buenos Aires peronista. Tantos y tantos escritores argentinos, atrapados por esa tentación populista: ya he citado como peronista —antes perteneció al grupo nacionalista Forja, uno de los crisoles del movimiento — a Scalabrini Ortiz (del resto de su obra, destacar… su monumental historia de los ferrocarriles argentinos), pero hay que recordar también a Leopoldo Marechal, a Nicolás Olivari, a Horacio Rega Molina. Más los nacionalistas conservadores. Más los nacionalistas de izquierda, alguno virado al nazismo, como Ramón Doll, recordado sobre todo por su antisurismo y su antiborgismo y su antigüiraldismo: suyo era aquello que antes cité de «el gaucho que ve el hijo del patrón». Más la extrema izquierda peronista, por ejemplo Jorge Abelardo Ramos, trotsko-peronista, que siempre se distinguió por la fascinación hacia la confluencia entre marxismo y militarismo antioligárquico, y él también por el odio antiliberal contra Sur, contra Victoria Ocampo, contra los «cipayos». Sobre mi mesa, ahora, pendiente de lectura, el monumental Perón novelado de Horacio Vázquez Rial, que acaba de editar Alianza. Uki Goñi es autor de un libro (aquí lo sacó Península) sobre «la verdadera Odessa», donde se documenta cómo Perón protegió a una serie de nazis (uno de ellos crearía el avión a reacción argentino), amén de colaboracionistas croatas, belgas, franceses… Todo esto nos enfría mucho, a la hora de intentar entender por qué todavía muchos argentinos siguen creyendo, de una forma u otra, en la bondad de Perón y de Evita y del peronismo, un peronismo — y ese es el principal misterio— que se diversificó en los más distintos productos, montoneros, extrema derecha, menemismo, kirchnerismo… (Todos, leo ahora en Le Monde, coinciden en un restaurante de San Telmo, que se llama… El General).

En 1948, Buenos Aires póstumamente ultraísta de Adán Buenosayres, la genial novela de Leopoldo Marechal, tan apreciada por Cortázar, reconstrucción del mundo de los veinte, el barrio, el almacén, la tertulia de las Lange, las caminatas nocturnas, las raras personalidades de Borges, Fijman, Xul Solar, Scalabrini Ortiz…

Buenos Aires geométrico, los madi, los arte concreto-invención, toda esa sucesión de pequeños grupos y grupúsculos, esa utopía geométrica que desde allá se expandirá por todo el mundo (Le Parc, Tomasello y demás cinéticos argentinos, en París, y la acción alemana y luego italiana de Tomás Maldonado), como se expandió el Manifiesto Blanco del italoargentino Lucio Fontana. Geometrías sutiles, algo después, de Alfredo Hlito, de Alejandro Puente, del hoy segoviano César Paternosto.

Buenos Aires de Julio Cortázar (nacido en Bruselas), desde París y la nostalgia. Buenos Aires en Rayuela, y en sus breves poemas para Buenos Aires, Buenos Aires, el libro de fotografías —nada que ver, por desgracia, con Coppola— de Sara Facio y Alicia d’Amico, de 1968. Buenos Aires de Alejandra Pizarnik, el desarraigo centroeuropeo, el balbuceo, Klee, La rue Saint-Sulpice. Más para acá, Buenos Aires, al que apenas me he asomado todavía, de Ricardo Piglia, de César Aira en su barrio de Flores, de Fogwill.

Buenos Aires, puerta —verlo en Bruce Chatwin, así como la frase sobre los apellidos centroeuropeos en la guía telefónica— de la Patagonia.

Buenos Aires de la dictadura militar: heridas todavía abiertas. Un libro estremecedor —desde su título m i s m o — al respecto, editado en Barcelona este mismo año por Libros del Asteroide: Memoria del miedo. Escrito por el periodista inglés Andrew Graham-Yoll, del Buenos Aires Herald, que fue de los pocos que se enfrentó abiertamente a la situación, y que tuvo que acabar exiliándose, no puede leerse sólo como un lúcido y desgarrador testimonio sobre aquella sinrazón de Estado, sino que muy claramente, y con similar lucidez, apunta también a la responsabilidad simétrica de la extrema izquierda armada, desencadenante de la espiral de violencia.

Buenos Aires de los libreros de viejo, Víctor Aizenman, los Aquilanti, Alfredo Breitfeld en su Librería de Antaño, Alfredo Casares,

«Elena de Buenos Aires», Henschel, Washington Pereyra (al que tanto debemos quienes nos interesamos por el universo de las mil revistas argentinas) en su Fundación Bartolomé Hidalgo, Justin Piquemal Azémarou, El Rufián Melancólico, Diran Sirinian en su Poema 20, y siento no poder citarlos a todos, expresión de la cultura europea y americana atesorada por la metrópoli moderna…

Buenos Aires, finalmente, de los pintores jóvenes. De Guillermo Kuitca, el más conocido de todos ellos, con sus mapas y sus teatros; de Graciela Hasper y sus tramas geométricas; de Jorge Macchi y su libro Buenos Aires Tour, editado en Madrid por Turner; de Sebastián Gordín, que ha hecho sorprendentes propuestas en torno a viejos cines años treinta o cuarenta; del madrileñizado Alejandro Corujeira, con el que ahora mismo estoy haciendo un libro de bibliofilia, Dock Sud. De Pablo Siquier, por último: puro Buenos Aires, como lo he intentado decir en el catálogo de su exposición de 2005 en el Palacio de Velázquez, una exposición en la que podía comprobarse cómo la ciudad natal alimenta su obra, en la que resulta especialmente apreciable la huella de una cierta arquitectura de los años veinte y treinta.

Este artículo está ilustrado con fotografías del Buenos Aires de las décadas del veinte y el treinta, obra de Horacio Coppola.