Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

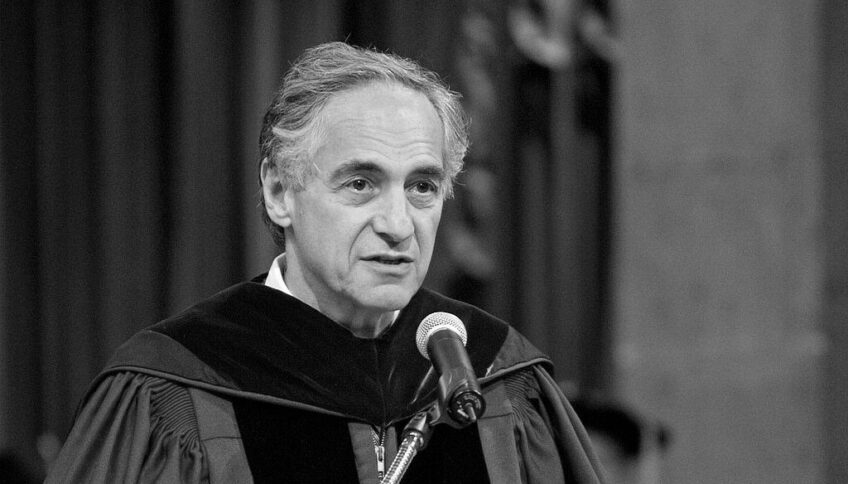

Ver productosEl rector de la Universidad de Chicago, Robert Zimmer, ha alzado su voz contra lo políticamente correcto. En un momento en que los profesores enseñan atenazados por el temor a ofender a sus alumnos, Zimmer ha dejado clara su postura: Si no hay libertad para hablar, no se tardará en perder la habilidad de pensar con claridad.

8 de junio de 2018 - 5min.

Hace algunos años, durante una ronda de preguntas del público en China, le preguntaron a Robert Zimmer por qué se asociaba la Universidad de Chicago con tantos ganadores del Premio Nobel: noventa en total. Zimmer, rector de la universidad desde 2006, contestó que la clave residía en una cultura de campus comprometida con «el debate, la argumentación y la falta de condescendencia».

En marzo de 2017, mientras reflexionaba sobre este tipo de intercambio comunicativo, Zimmer señaló una tendencia preocupante: mientras que los académicos chinos están dando pasos de gigante en cuanto a «introducir un debate más argumentativo y menos complaciente en la formación», sus equivalentes estadounidenses están avanzando «en dirección contraria». Y, según sea el devenir de las universidades, ese termina siendo el destino de las naciones.

La Universidad de Chicago, afortunadamente, siempre ha tendido a ir por libre en relación a lo que hicieran las demás instituciones de educación superior: abandonó voluntariamente la conferencia deportiva del Big Ten y se regodea en su fama de institución capaz de aguarle la fiesta al que vaya en busca de diversión. El año pasado volvió a ir por libre cuando Jay Ellison, el decano de estudiantes, envió una carta a los alumnos de primer año para hacerles saber la posición del centro en relación a los conflictos culturales en el campus sobre lo políticamente correcto.

«Tenemos un compromiso con la libertad académica», escribió. «Eso significa que no apoyamos los avisos de contenido sensible o trigger warnings, que no cancelamos a un invitado su ponencia porque el tema pueda resultar polémico y que no aprobamos la creación de “espacios seguros” intelectuales en los que los individuos puedan refugiarse de aquellas ideas y perspectivas que no coincidan con las suyas».

Esa carta despertó el interés y las reacciones de todo el país, desde los vítores de la derecha a los reparos de la izquierda. Pero sus cimientos intelectuales se habían establecido mucho antes, con un informe sobre la libertad de expresión redactado en 2015 por un comité de profesores organizado por el propio Zimmer. Uno de los hallazgos más relevantes del comité fue que el objetivo de la educación es hacer que las personas piensen, no protegerlas de las situaciones incómodas.

Según palabras del comité, «la preocupación por el civismo y el respeto mutuo no puede usarse nunca como justificación para bloquear el intercambio de ideas, sin prejuicio de lo ofensivas o contrarias a sus propios principios que esas ideas puedan resultarle a algunos miembros de nuestra comunidad».

Beligerantes palabras en una época en la que el profesorado vive con miedo a ofender a sus propios alumnos y un gobernador tiene que declarar el estado de emergencia en un condado entero para que el supremacista blanco Richard Spencer pueda hablar en la Universidad de Florida. Pero también son palabras necesarias. Y no es porque las universidades tengan que ser las guardianas más leales de la Primera Enmienda: en el caso de las universidades privadas, la Primera Enmienda generalmente no tiene cabida, ya que ellas mismas establecen sus propias normativas.

Se debe, más bien, al hecho de que la libertad de expresión es lo que hace posible la excelencia educativa. «Es función del lenguaje el liberar a los hombres de las ataduras de sus miedos irracionales», escribió hace noventa años Louis Brandeis en su famosa intervención en el caso Whitney vs. California.

También es función de la libertad de expresión permitir a la gente decir insensateces de tal forma que, mediante el proceso de cuestionarlas, de ponerlas en duda y de revisarlas, se termine por decir cosas más inteligentes.

Si no tienes libertad para hablar, no tardarás en perder la habilidad de pensar con claridad. Tus ideas se basarán en un montón de suposiciones que nunca te habrás molestado en analizar y, en consecuencia, quizás no seas capaz de defenderlas frente a una oposición radical. Serás incapaz de plantear una idea original por miedo a que se la tache de ofensiva. Sucumbirás a una especie de imposición del doble sentido orwelliano sin siquiera tener la excusa de vivir con la amenaza de un terror físico que castigue la insumisión.

Esto es lo auténticamente crucial de la defensa que hace Zimmer de la libertad de expresión. No es porque sea necesaria para la democracia (porque, en un sentido estricto, no lo es), sino porque es lo que nos salva de la mediocridad intelectual y la osificación social. Durante una intervención en julio de 2017, abordó la cuestión de que un discurso auténticamente libre y sin cortapisas pudiera poner barreras a la causa de la «inclusión» al arriesgarse a molestar a algunos miembros de la comunidad.

«La inclusión ¿en qué?», se preguntó Zimmer. «¿En una formación inferior y más conformista? ¿Una que no logre preparar a los estudiantes para que hagan frente al desafío de ideas discordantes y sean capaces de evaluar sus propias suposiciones? ¿En un mundo en el que sus sentimientos se antepongan a la necesidad de enfrentarse a determinadas cuestiones?».

No es el tipo de preguntas que hace remover los cimientos de la sociedad. Pero sí son preguntas adecuadas y justas, y ponen al descubierto hasta qué punto los protocolos buenistas imperantes en la educación superior actualmente les están dando gato por liebre a aquellos a los que, supuestamente, deberían beneficiar.

Hay preguntas que no se están formulando el suficiente número de rectores universitarios o, al menos, no lo están haciendo pública e insistentemente. La perspectiva reinante, por el contrario, es la de que no pasa nada malo, que los recelos frente a la censura están infundados, que siempre habrá maneras creativas de respetar la libertad de expresión sin dejar de mostrar sensibilidad ante todo tipo de sensibilidades: un equilibrio tan exquisito que ningún estudiante podrá jamás sentirse insultado y ninguna administración tendrá jamás que tomar partido.

Zimmer sabe bien hasta qué punto todo eso no es más que una patraña, que si la libertad de expresión (una idea que, para empezar, nunca fue demasiado popular) no se defiende activamente, se degradará con rapidez. Por el hecho de utilizar el prestigio de su cargo para defender sus argumentos de una forma tan brillante como directa, se ha convertido en la voz fundamental del mundo académico estadounidense actual.

Artículo publicado por The New York Times el día 20 de octubre de 2017.