Mi cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosEste artículo analiza primero las claves de futuro del marco social al que queda vinculada la universidad, para luego establecer, como consecuencia y conclusiones, una serie de propuestas. Entre ellas, destaca que las universidades del siglo XXI deben evolucionar, añadiendo decididamente a sus funciones actuales de generar conocimiento y formar en conceptos, las de la formación en capacidades emprendedoras.

22 de abril de 2021 - 21min.

Hacer un análisis sobre la universidad del futuro a finales de 2020 para justificar su necesaria evolución hacia una institución emprendedora, debe actualizar, reforzando o redirigiendo, lo previsto en la conferencia con título «La universidad emprendedora»1, impartida el 10 de febrero de 2020.

En tan corto tiempo hemos sufrido el gran impacto de la COVID-19, siendo sus efectos devastadores sobre la salud de las personas, el sistema sanitario, los modelos de convivencia y la economía. Lo que ha hecho replantearse si eran acertados los paradigmas en los que basábamos nuestro modelo de crecimiento social; concluir que no, y acordarse del valor del conocimiento como motor de un crecimiento más robusto y sostenible para la sociedad.

Siguiendo el hilo y la estructura de la citada conferencia, su contenido debe analizarse comparativamente con la visión que emana de diferentes documentos: del propio Gobierno 2,3,de las asociaciones empresariales 4,5 y fundaciones 6, o del sistema universitario español 7. Estos, entre otros documentos, han nacido del replanteamiento realizado por los diferentes agentes sociales, aportando visión y objetivos para la sociedad del futuro en la que la universidad debe potenciar su protagonismo sustancial.

Bajo estas premisas, este artículo analiza primero las claves de futuro del marco social al que queda vinculada la universidad, para luego establecer, como consecuencia y conclusiones, las propuestas de futuro para esta.

EL MARCO SOCIAL

1. La universidad debe contemplar el futuro teniendo en cuenta su responsabilidad frente a la sociedad como principal agente de la gestión del conocimiento.

El valor social de cualquier actividad, incluida la universitaria, se determina por lo que sus resultados representan para la sociedad en su conjunto 8. Las sociedades demandan funcionalidad a las universidades y contribuyen a su financiación para ello, y estas devuelven los resultados de su actividad, creación y transferencia de conocimiento, de forma que su valor radica en apoyar el crecimiento social 9, del que forman parte preferente las empresas. Por tanto, en el marco social de una sociedad de conocimiento la coordinación universidad-empresa es clave para sustentar el crecimiento adecuado, sostenible, eficaz y eficiente de la sociedad.

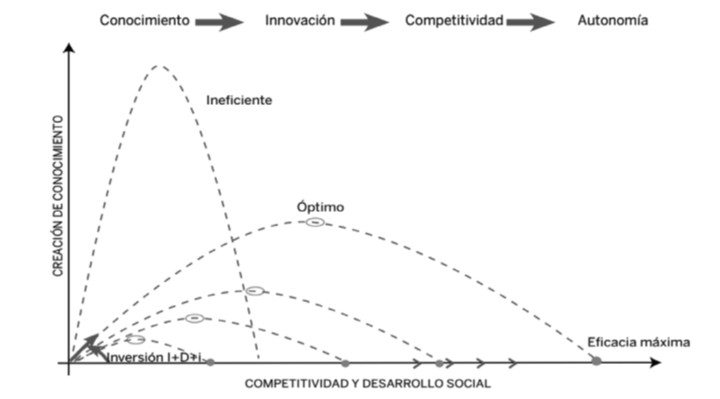

La actividad de las universidades tendrá tanto mayor valor social cuanto más potencie el desarrollo económico y social, por lo que debe medirse en sus conceptos clave, encadenados: conocimiento creado; su transferencia para aplicaciones de innovación y desarrollo; competitividad del sistema productivo; y, finalmente, modelo de sociedad y bienestar propio (autónomo, elegido libremente). La figura 1 ilustra el flujo que vincula conocimiento y desarrollo social propio de las sociedades de economía innovadora, en cuyo colectivo debe encontrarse España.

La mayor parte de los elementos de este flujo están expuestos en valor en el programa España Puede3, pero no hay un modelo claro de enlace entre ellos que haga eficiente el conocimiento al transferirlo para el desarrollo social. Modelo que para el medio plazo es demandado por la CEOE, que solicita intensificar la actividad de I+D+i estratégicamente como palanca de competitividad empresarial4 y el desarrollo de una industria de mayor valor añadido5. Todo ello en genérico, sin apenas referenciar a la universidad como agente clave. Por su parte la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)7 sí reclama para las universidades su implicación con el territorio y el tejido social, como potente plataforma para el desarrollo sostenible.

El gráfico de la figura 1 justifica la importancia para la eficacia y eficiencia de la gestión del conocimiento, en la que tienen gran responsabilidad las universidades, como agentes activos en todas sus etapas, y de la adecuada inversión para realizarla. Inversión que debe ser equilibrada en consonancia con sus objetivos: el de dar apoyo a su creación –investigación– por un lado, y a su transferencia –clave para la innovación– por otro. Consecuentemente, debe estar equilibrado en su procedencia: la relación en la participación pública y privada de la inversión.

Figura 1. Flujos y modelo de gestión del conocimiento para el desarrollo social

2. La gestión del conocimiento es clave. La sociedad debe invertir en capacidades para crearlo y transferirlo adecuadamente para potenciar la innovación y el crecimiento.

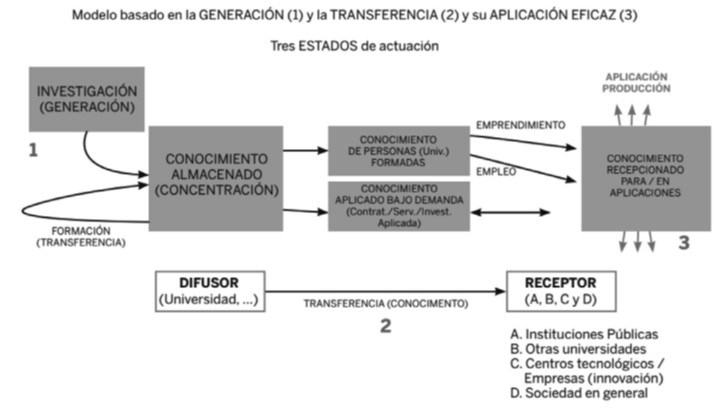

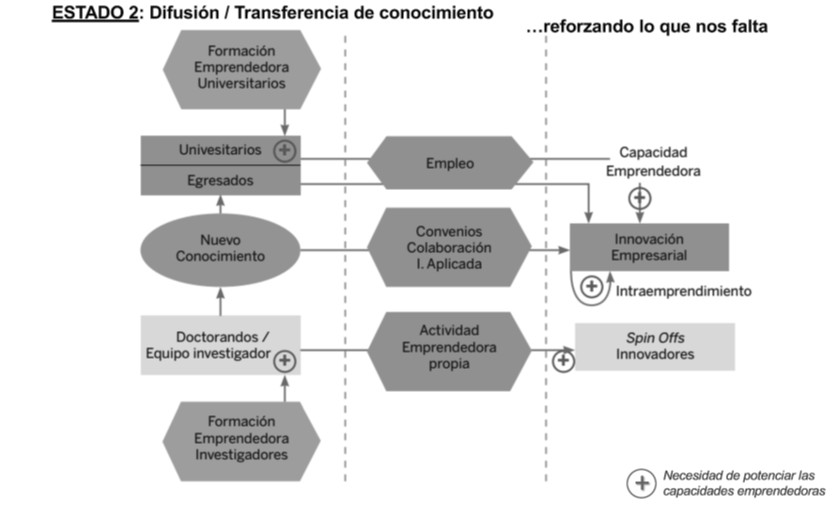

Para tener una economía basada en la innovación, el crecimiento social se debe apoyar en una gestión del conocimiento, en la que las universidades son agentes claves ya que funcionalmente son activas en sus tres estados funcionales: generación, transferencia y aplicación8,10, mostrados esquemáticamente con la estructura de sus interrelaciones en la figura 2. Con estos estados funcionales sobre el conocimiento:

1. Se potencia su generación –estado 1– mediante la adecuada planificación de la investigación en universidades y otras instituciones investigadoras. De esta forma, se alcanzarán mayores cotas en el conocimiento almacenado que pueda ser inoculado (transferido) internamente en procesos de formación a las personas.

2. Se establecen las vías de su transferencia –estado 2– de ese conocimiento al entorno receptor, empresas y otros agentes. Todo ello, a través de la incorporación en estas de las personas que lo contienen, y de compartir ese conocimiento en actividades colaborativas en procesos de investigación aplicada, innovadores o de desarrollo.

3. Se garantiza su aplicabilidad en procesos productivos –estado 3– generadores de empleo y riqueza desde las estructuras existentes, las empresas, o por creación de nuevas mediante procesos basados en el emprendimiento.

Figura 2. Modelo de flujos del conocimiento entre universidad, empresas y otros agentes

En este escenario se debe contemplar la funcionalidad de las universidades, teniendo en cuenta que para tener conocimiento que transferir hay que crearlo y orientar su transferencia como materia prima necesaria para la innovación. Esto exige una inversión adecuada por parte de la sociedad, pública y privada, y un convencimiento en las universidades sobre su valor para:

– Incentivar la aplicabilidad del conocimiento en procesos productivos.

– Activar la transferencia con procesos internos (intraemprender) y externos.

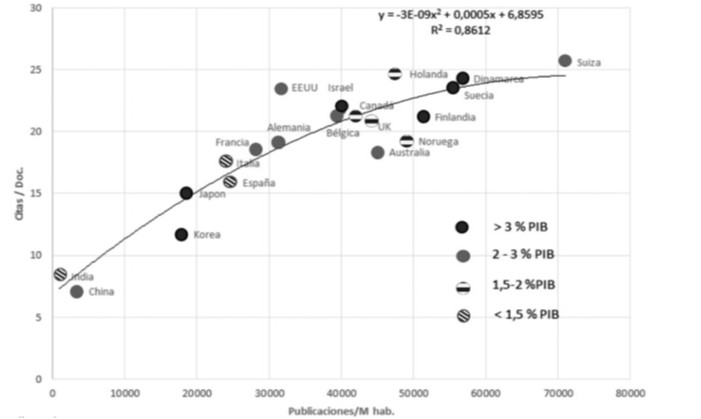

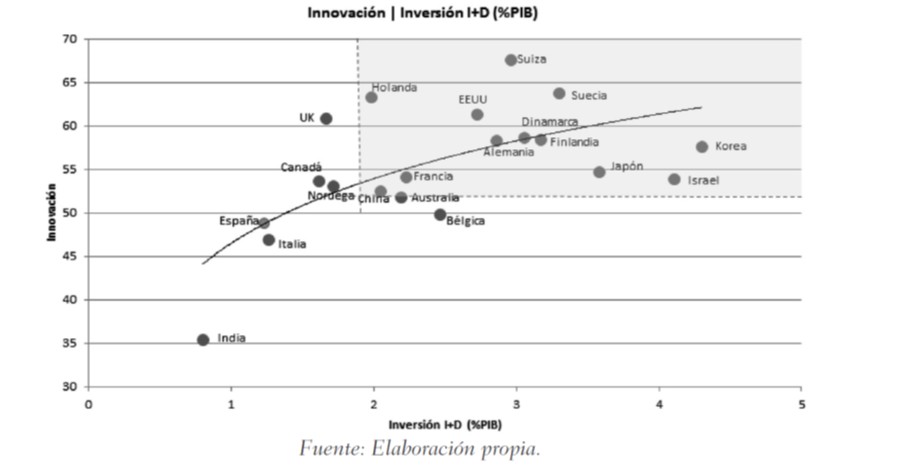

En cuanto a la inversión, un análisis comparativo muestra que cualquier inversión que no se acerque al 2% en I+D+i, lastra la competitividad en resultados de investigación, tanto cualitativa como cuantitativamente (figura 3), debiendo venir una parte sustancial, en torno al 65%, de la parte privada para garantizar una adecuada capacidad de innovación11. España está lejos de esta situación (figura 4).

La actividad de las universidades tendrá tanto mayor valor social cuanto más potencie el desarrollo económico y social

Así lo denuncia el propio Gobierno de España2, y alienta a aprovechar la oportunidad y concienciación, derivada de la crisis de la COVID-19, del valor del conocimiento en la solución, para acometer una decidida inversión en ciencia y en empresas innovadoras (generación y transferencia de conocimiento) a la vez que anuncia incrementos de inversión pública.

Figura 3. Relación entre cantidad y calidad de la producción científica en función de la inversión. Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, para alcanzar una inversión del mínimo (2%) no solo hace falta que haya un compromiso de financiación inicial de la parte pública, en más de un 20%, sino que la parte privada, empresarial, debe hacerlo duplicando su inversión actual. Y esto último no se consigue sino por convencimiento de su eficacia, lo que supone incrementar entre todos los agentes sociales un adecuado marco para que la transferencia de conocimiento sea una realidad adecuadamente estructurada y ágil, favorecedora de la innovación. Esto obliga a la universidad a ser proactiva con este fin. Simultáneamente, el Estado debería incentivar, fiscalmente al menos, de forma más rotunda que con los tímidos pasos apuntados solo para algunos sectores 2,6.

Figura 4. Relación entre innovación e inversión en I+D+i

Más allá de soluciones fallidas para la transferencia nacidas desde la visión, propia y, en general, no coordinada, de universidades o empresas, las universidades deben abanderar claramente el necesario esfuerzo de cambio o de refuerzo en la gestión del conocimiento para garantizar a la sociedad, por oportunidad y necesidad, una transferencia de conocimiento altamente eficaz.

Las universidades no pueden, ni deben, esperar más a que sean otros agentes sociales los que actúen, y lo hagan con acierto, considerando las necesidades para fomentar el crecimiento, económico y social. Deben pasar a la proactividad, siendo promotoras para idear, hacer ver el valor de sus propuestas y apoyar la ejecución una potente trama de transferencia del conocimiento. Para ello deben:

– Identificar y mostrar el alto valor del conocimiento y su gestión para generarlo y transferirlo.

– Planificar programas adecuados para alcanzar la buena gestión, no solo de forma nominativa, sino de forma efectiva y ejecutiva.

– Vincular su actividad como gestores de conocimiento desde su responsabilidad social, máxime en el momento actual, activando la colaboración, en base a la confianza mutua, con el resto de agentes: empresas y también administraciones.

Un análisis comparativo muestra que cualquier inversión que no se acerque al 2% en I+D+i, lastra la competitividad en resultados de investigación

Esta trama debe propiciar que las propias universidades potencien la transferencia del conocimiento desde su extremo, a la vez que, desde el otro extremo, las empresas fundamentalmente estén conectadas demandando esa transferencia, señalando sus retos y necesidades para innovar y crecer. Ambas acciones deben estar coordinadas, lo que necesita trabajo previo de creación del marco adecuado.

En efecto, la transferencia no se puede hacer reproduciendo los modelos actuales. Hay que generar un cambio que las universidades, desde su responsabilidad de gestionar el conocimiento como valor, deben promover. Nuevos canales de comunicación, de conocimiento y análisis mutuo con los agentes productivos, generadores de entornos compartidos –concepto Boundary spanning12–, desde los que resulta fundamental colaborar estrechamente, con confianza en los otros.

Este marco propicio es, si cabe, más necesario cuando desde el Gobierno de España se propugna2 un eje de inversión dedicado al impulso de la I+D+i empresarial para reforzar las bases del tejido productivo innovador con nuevos instrumentos y medidas de interconexión investigación-empresa.

3. El conocimiento se asienta en las personas: es necesario desarrollar y apoyar sus capacidades emprendedoras.

Las necesarias conexiones y estructuras de cohabitación entre la universidad y el tejido empresarial propician que el conocimiento sea la materia prima fundamental en el crecimiento sostenible. Tal como se aprecia en el esquema de la figura 5, tanto las personas como los propios proyectos colaborativos que se desarrollan desde el contacto entre personas son las vías de transferencia del conocimiento, que así circula desde sus entornos de generación a los propios de su aplicación en procesos productivos.

Estimular la transferencia exige un régimen de estrecha colaboración universidad-empresa, demandada por ambas partes 4,7 aunque sin especificar en cómo establecerla. Por ello, las universidades deben promover la creación de ámbitos de cogeneración de iniciativas, de interfaz, establecidos desde la visión de las dos partes. De estos ámbitos compartidos deben nacer tanto programas formativos sobre las personas como procesos de aplicación del conocimiento. En el primer caso, compaginando la formación en contenidos –tradicionalmente académica– con saber aplicar estos contenidos desde la experiencia de hacerlo –más experiencial– con valor empresarial o social. En el segundo caso, aplicando dichos procesos en objetivos identificados, normalmente por las empresas, de investigación aplicada, innovación y desarrollo.

En cualquiera de estos procesos, los actores principales de la transferencia de conocimiento son las personas, cuyo valor preponderante debe ser tenido en cuenta. Por lo que, además de establecer acciones de concienciación, contacto, coordinación y colaboración con los otros agentes sociales, las universidades deberán contemplar otras para asegurar la función de transferencia del conocimiento por cualquiera de sus vías, en las que necesita la adecuada formación previa de las personas. Estas acciones deben cubrir carencias y reforzar insuficiencias, que se marcan con + en el esquema de la figura 5. Resaltemos algunas de ellas.

Las estructuras de cohabitación entre la universidad y el tejido empresarial propician que el conocimiento sea la materia prima fundamental en el crecimiento sostenible

La primera, imprescindible, resulta ser la potenciación de la cultura emprendedora de los universitarios en formación, lo que propone CRUE7, sea el que sea su nivel formativo de grado o posgrado. Para ello, las universidades deben ofrecer programas de sensibilización, formación y apoyo al emprendimiento, con los que fortalecer habilidades transversales que les permita aplicar su conocimiento, potenciando su alcance, en iniciativas innovadoras.

Figura 5. Planificar un modelo estratégico para la transferencia

del conocimiento

Como resultado derivado, la capacidad emprendedora de los graduados acrecienta su empleabilidad, sea esta por cuenta ajena, al valorarse por los empleadores su entrenamiento para dar apoyo o iniciar procesos innovadores, o bien en iniciativas de emprendimiento propio innovador, por su destreza para detectar oportunidades. De esa forma, la transferencia del conocimiento se canaliza a través de ellos, favoreciendo la necesaria innovación empresarial y mejorando la capacidad de intraemprendimiento empresarial13, cuyo nivel en nuestro país no alcanza los estándares de las sociedades de crecimiento basado en la innovación14.

En este contexto, merece destacarse el valor estratégico de futuro que en la transferencia tiene el personal investigador. Así, la sensibilización a iniciativas emprendedoras de los investigadores en formación, aportándoles entrenamiento en las habilidades transversales que necesitan, activa y potencia la capacidad estructurada de las universidades para generar startups, propias o en colaboración con empresas, nacidas de los resultados de su investigación, que alimentan ideas disruptivas con valor económico o social. Estas nuevas empresas, por la alta capacidad de innovación asociada al conocimiento en que se basan, tienen un alto potencial en sostenibilidad (90% sobreviven a los cinco años) y empleabilidad15, lo que representa un activo para el crecimiento y la competitividad de su entorno, que se demanda en la visión de recuperación y transformación social para nuestro país3.

Las universidades deben cubrir la funcionalidad requerida desde el modelo actual, pivotando hacia otro que las haga promotoras de crecimiento social

Estas actividades de sensibilización y apoyo para generar nuevas empresas se enmarcan en el concepto de intraemprendimiento del sector universitario, por lo que la sensibilización debe alcanzar a todo el colectivo de investigadores universitarios, en todos los niveles de responsabilidad, y fundamentalmente a los responsables de gestionarla para que sean motor de las mismas, abandonando la barrera de considerar la transferibilidad de los resultados de la investigación como una pérdida de tiempo, desviadora de productividad científica inmediata.

Por el contrario, esta transferibilidad activa la eficacia de la acción investigadora en dos sentidos: uno, en la aplicación del conocimiento para la innovación empresarial, y dos, en sentido contrario, en la demanda empresarial de nuevas colaboraciones. Con ello, se empezará a estimular el círculo virtuoso de relación universidad-empresa, que debe incentivar equilibradamente investigación y transferencia. Además, una buena gestión de la financiación de la transferencia debe servir como recurso para potenciar la investigación capaz de crear nuevo conocimiento orientado a nuevos procesos de aplicación.

Los resultados serán socialmente mucho más eficaces si, además, esta relación se establece y potencia desde foros de interfaz entre universidad y empresa, cogeneradores de actividad en común nacida desde el trabajo previo en ellos compartido.

Entender que las personas emprendedoras son absolutamente necesarias para alcanzar una sociedad innovadora, debe llevar a las universidades a plantearse que el encargo de su formación y el apoyo a sus iniciativas no debe limitarse a los universitarios en exclusiva.

Las universidades deben cubrir la funcionalidad requerida desde el modelo actual, pivotando hacia otro que las haga promotoras de crecimiento social

Así, con referencia a la formación, la universidad, como institución emprendedora, debe responsabilizarse de la canalización a otros niveles educativos y a entornos profesionales de sus capacidades formativas en las necesarias habilidades transversales.

Con la aplicación de sus innovaciones educativas en otros niveles académicos, y en el propio, las universidades garantizan mejoras en la empleabilidad de los jóvenes, particularmente un gran reto en España, por su ganancia en capacidades para enriquecer con iniciativas sus entornos laborales y su disposición a ser ellos mismos promotores de iniciativas empresariales16. En la formación de habilidades transversales a los profesionales, se deben incluir las estrategias de las universidades para canalizar todas sus capacidades en programas de recualificación y formación a lo largo de la vida, como propuestas de valor social por su transferencia y aplicación externa a la vez que capacitadoras de obtención de recursos económicos para las propias universidades.

Con respecto al apoyo a las iniciativas emprendedoras/ innovadoras, la universidad debe planificar y ayudar, en coordinación con el resto de agentes sociales, la creación de entornos para gestionar el conocimiento como soporte de una sociedad innovadora y competitiva. Desde estos entornos deben nacer las actividades de colaboración entre investigadores, empresas y nuevos emprendedores, generadoras de nuevas iniciativas y crecimiento social y económico sostenible.

Es decir, la universidad, como entidad emprendedora, debe acometer su responsabilidad para propiciar una sociedad emprendedora, innovadora y con crecimiento sostenible, como se esquematiza en la figura 6, apoyándose en la formación de las personas. Sin embargo, esta visión de necesidad de una sociedad emprendedora, España Nación Emprendedora para el Gobierno de España3, no aparece señalada por otros agentes (empresas o universidades). Tampoco la de universidad emprendedora, por lo que implica que queda mucho por hacer y la universidad no debe esperar sino actuar en el impulso para alcanzar una sociedad plenamente emprendedora.

Figura 6. Modelo estratégico de desarrollo local

4. Como referente, Europa establece la cultura emprendedora como valor social y la universidad no puede quedar ajena a ello.

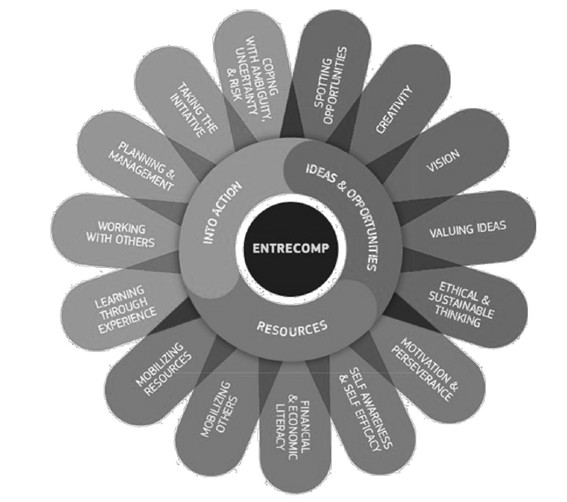

Para su estratégica función formativa en habilidades emprendedoras, la universidad tiene un método referencial aportado por Europa, su marco EntreComp para el desarrollo de las competencias emprendedoras17, de modo semejante al aportado para las competencias digitales, DigComp. EntreComp establece las capacidades que, con mayor o menor intensidad, deben aplicar las personas para impulsar el crecimiento social, como se ve en la figura 7, apoyándose para ello en las competencias digitales, cuya vinculación visualiza el documento España Puede3.

Figura 7. Marco EntreComp

La misión de este nuevo marco es garantizar el acceso continuado de las personas, en un escenario armonizado y referencial, al necesario espíritu emprendedor como prioridad global para el desarrollo, estableciendo las capacidades en las que se deben educar y entrenar, tanto en sus etapas educativas como profesionales, para que puedan implementarlas. Al establecerse como referencia común para el mundo educativo y el del trabajo, EntreComp se convierte en un poderoso apoyo para la transferencia del conocimiento a través de las personas y, así, a la innovación y al crecimiento. Desarrollo y emprendimiento quedan, con él, vinculados al entenderse el último como la capacidad transversal de las personas que, actuando sobre oportunidades e ideas, y usando recursos adecuados, consiguen transformarlas en valor, económico, cultural o social para sí mismas o para otras.

Este marco referencial aporta, por tanto, a las personas las capacidades para impulsar el crecimiento social, dotando a los emprendedores de un conjunto de habilidades aplicables tanto en su desarrollo personal (formación, empleabilidad, autoempleo) como en su participación en el crecimiento social, a través del mercado laboral o la colaboración. Estas capacidades, quince definidas, se subdividen en tres áreas vinculadas a la generación de ideas y aprovechamiento de oportunidades, la gestión adecuada de recursos y, finalmente, a la ejecución de iniciativas. Todo ello, estructurado en un modelo progresivo de adquisición de las capacidades en cuatro niveles de menor a mayor autonomía y responsabilidad: desde el básico, en el que cada persona necesita el apoyo de otras, hasta el experto, en el que la autonomía ya está totalmente desarrollada, tras aportar a la persona capacidad para liderar e impulsar la transformación, la innovación y el crecimiento.

Estas capacidades, que se aprecian en la figura 7, son las que señala el Word Economic Forum18 como las tendentes a ser más demandadas socialmente al potenciar el pensamiento crítico, la creatividad o la inteligencia emocional. A través de estas capacidades se pueden encontrar mejores soluciones a problemas complejos, apoyándose en la gestión y coordinación de equipos, la negociación para el acercamiento de intereses, el análisis y la toma de decisiones flexibles y sostenibles. Es decir, soluciones innovadoras para el desarrollo colectivo. Desde esta perspectiva, que conecta también con la empleabilidad demandada por CRUE7, debe trabajarse su oferta formativa por las universidades.

5. Las sociedades innovadoras requieren universidades simultáneamente investigadoras y emprendedoras.

Las universidades deben ser reconocidas, y reconocerse ellas mismas, como verdaderas protagonistas de la capacitación innovadora de la sociedad, más allá de la aceptación de su contribución a la misma7. De la necesidad de sus funciones relativas a generar y transferir conocimiento debe surgir en ellas, por responsabilidad, una actitud promotora. Desde esta, y con la visión puesta en el crecimiento de todos, deben acompañar a su consustancial perfil formativo, como entidades educativas, otros perfiles:

– El investigador que las distingue como creadoras de conocimiento.

– Y el emprendedor que las sitúa como elementos indispensables para trasladarlo en aplicaciones generadoras de crecimiento.

No hay ninguna duda sobre la alta eficiencia de la actividad investigadora del sistema universitario español, y alta rentabilidad científica en calidad y cantidad en función de la inversión en I+D+i19,20. Establecida la cultura investigadora en las universidades, lo que queda es garantizar una adecuada financiación que promueva inversiones con visión para paliar los déficits estructurales, cuya carencia lastra un mayor alcance de los resultados de investigación. Carencias incrementadas con la reducción de inversión debida a la crisis iniciada en 20082, como la pérdida de investigadores, que exige políticas activas para la retención y captación del talento investigador 7, así como de personal de apoyo a la investigación, consolidando la estabilidad de sus carreras profesionales y propiciando equipamiento, recursos y estructuras funcionales favorecedoras de potenciar sus capacidades investigadoras.

Como ya se ha expuesto, esta mayor inversión debe garantizar actividades y programas que favorezcan la transferencia del conocimiento en apoyo de procesos innovadores. Ser instituciones promotoras de estas actividades y programas es lo que debe caracterizar a las universidades como instituciones emprendedoras, capaces de detectar oportunidades para aplicar su conocimiento en iniciativas generadoras de crecimiento sostenible para toda la sociedad.

Entendiendo que el aprovechamiento de las oportunidades lo activan las personas con su conocimiento y su capacidad de ponerlo en valor, las universidades emprendedoras deben incluir la educación en competencias emprendedoras y la motivación al emprendimiento en el proceso formativo de los universitarios, sean estudiantes, doctorandos o investigadores.

La educación emprendedora tiene un importante impacto en los jóvenes, por el cambio de mentalidad que les proporciona y la capacitación que les supone en habilidades transversales. Todo ello mejora su empleabilidad y su adaptación a los nuevos entornos profesionales con demanda de talento, en un momento en que un 65% de la demanda futura de trabajo es hoy desconocida18. También su facilidad para aprovechar oportunidades de generar nuevas iniciativas propias basadas en su conocimiento y experiencia. Todo ello genera grandes resultados a nivel colectivo, ya que los emprendedores activos son motores de procesos innovadores que propician crecimiento.

Para alcanzar el carácter de institución emprendedora, a una universidad no le basta con formar profesionales emprendedores, necesita también ser proactiva en generar valor de todas sus capacidades y recursos para promover escenarios de crecimiento social. Por ello deben pasar a una dinámica de relación y colaboración activa –no de espera– con otros agentes (administraciones, empresas, otras instituciones universitarias o de investigación, o de desarrollo cultural y tecnológico…) que favorezcan modelos estratégicos de desarrollo local en su entorno.

En el marco de estos modelos han de asumir la responsabilidad de la formación integral –en conceptos y capacidades– de las personas. No solo universitarias, sino también estudiantes no universitarios, profesionales, administradores públicos, desempleados o jubilados. También de la activación de dichas personas para transmitir el conocimiento y la experiencia que atesoran en iniciativas que promuevan la innovación, la competitividad y el crecimiento de la estructura productiva, dando apoyo y acompañamiento a la creación, atracción y asentamiento de nuevas empresas productivas en los sectores más estratégicos, por oportunidad y capacidad, de la sociedad.

Estas acciones, sean dedicadas a las personas, al crecimiento del tejido productivo o a la creación y asentamiento estable de nuevas empresas, deben estar coordinadas bajo estructuras de apoyo al crecimiento local, en las que la universidad debe colaborar en su concepción, creación y activación permanente, y favorecer la estabilización y la atracción del talento, verdadero motor de una sociedad permanente innovadora.

PROPUESTA S PARA LAS UNIVERSIDADES EMPRENDEDORAS

Del análisis del marco social, que determina las responsabilidades funcionales que las universidades deben aportar al desarrollo sostenible de la sociedad, se desprenden las siguientes propuestas dirigidas a ellas como entidades emprendedoras:

1) Las universidades son responsables de la gestión del conocimiento para el desarrollo social y deben cumplir sus funciones con aptitud y actitud emprendedoras.

2) Las universidades deben señalar las acciones que la sociedad necesita y los actores a realizarlas, los recursos necesarios, el método y el ritmo de ejecución y participar activamente aportando el conocimiento de forma útil y eficiente.

3) Las universidades deben formar y entrenar a las personas en competencias y conocimiento conceptual, para prepararlas a retos y necesidades sociales con máximo aprovechamiento de capacidades y oportunidades; generar conocimiento en investigación; y transferir el mismo a través de personas y procesos emprendedores, en pro de la innovación y la competitividad para un crecimiento social sostenible.

4) Las universidades deben evolucionar para cubrir la funcionalidad socialmente requerida desde el modelo actual, pivotando hacia otro que las haga promotoras de crecimiento social al ritmo que la sociedad ya lo demanda.

5) Las universidades deben añadir decididamente a sus funciones actuales de generar conocimiento y formar en conceptos, las de la formación en capacidades emprendedoras y de la gestión de sus capacidades como institución emprendedora, hacia adentro (intraemprendimiento) y hacia afuera (promotoras de desarrollo social).

La situación actual de crisis, social, sanitaria y económica, asociada a la pandemia de la COVID-19, pone en evidencia de forma descarnada la necesidad urgente de esta transformación.

REFERENCIAS

1 La Universidad emprendedora. Conferencia. Federico Gutiérrez-Solana Salcedo en UNIR, Logroño, 10 de febrero de 2020.

2 Plan de choque para la ciencia y la innovación: Hacia una economía basada en el conocimiento. Gobierno de España. 2020.

3 España puede: Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Gobierno de España. Presidencia del Gobierno. Octubre de 2020.

4 Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID-19. Deloitte, Esade y CEOE. Mayo 2020.55 la universidad del futuro, la universidad emprendedora

5 Decálogo CEOE para el aprovechamiento del Plan Europeo de Recuperación en España. Octubre 2020.

6 Plan de choque para la ciencia y la innovación. Análisis, valoración, propuestas. Fundación Cotec para la Innovación. Septiembre 2020.

7 Universidad 2030. Propuestas. CRUE Universidades Españolas. Octubre 2020.

8 Gutiérrez-Solana Salcedo, Federico. La razón social para la asociación universidad-empresa, en Universidades y Empresas. Apuntes para crear sinergias con sentido. StudiaXXI, Fundación Europea Sociedad y Educación, 2018, pp. 40-53.

9 Pastor, J.M., y Peraita, C. La contribución socioeconómica del Sistema Universitario Español. Madrid. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría General de Universidades, 2012.

10 Gutiérrez-Solana Salcedo, Federico. La universidad promotora: ¿cómo propiciar una cultura de transferencia de conocimiento? Post en blog UniversidadSi, Studia XXI. Mayo 2020. https://www.universidadsi.es/la-universidad-promotora-como-propiciar-una-cultura-de-transferencia-de-conocimiento/.

11 Gutiérrez-Solana Salcedo, Federico. La investigación como valor social de la Universidad, el caso del SUE. Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l’Educació. Monogràfic 2018, pp. 45-67.

12 The Boundary Spanner Development Program. https://www.spanning-boundaries.eu.

13 II Informe sobre Emprendimiento Corporativo en España: Situación y claves de la colaboración entre empresas para innovar y ser más competitivos. Banco Santander-Santander Universidades, Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE). 2020.

14 Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España 2019-2020. Enisa, Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE). 2020.

15 Carnicer, M.P.; Juliá, J.F.; Melia-Marti, E.; Villalonga, I. El emprendimiento en el sistema universitario. El caso de las universidades de la ciudad de Valencia. Editorial de la Universidad de Cantabria, 2015.

16 Effects and impact of entrepreneurship programmes in higher education. European Commission. 2012.

17 EntreComp into Action. Get inspired make it happen. A user guide to the European Entrepreneurship Competence. Framework. European Commission. 2018.

18 Future of Jobs Report. World Economic Forum. Octubre 2020.

19 Gutiérrez-Solana Salcedo, Federico. La comparación entre las universidades. Los Rankings Universitarios, mitos y realidades. Editores Climent, V.; Michavila, F., y Ripollés, M. Editorial Tecnos, pp. 23-41, 2013.

20 Gutiérrez-Solana Salcedo, Federico. Investigación e Innovación en Universidad 2018. Nueva Revista, nº 163, 2017, pp. 126-142.