Mi cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosCon sus luces y sombras, Gandhi, Simone Weil, Cioran y Yukio Mishima miraron de frente los límites, el sufrimiento y la muerte

16 de octubre de 2025 - 13min.

Costica Bradatan. (Rumanía, 1971). Catedrático de Humanidades en Texas Tech University (EE. UU.) e investigador honorario de Filosofía en la Universidad de Queensland (Australia). Autor, entre otros ensayos, de La vida peligrosa de los filósofos (Anagrama). Su obra ha sido traducida a una veintena de lenguas.

Avance

«La reputación del fracaso está por los suelos después de tanto adorar el éxito» y, sin embargo, el fracaso «puede ser el más sincero de los amigos: no adula, no hace falsas promesas, no nos vende sueños irrealizables». Solo se aprende de los errores, de las limitaciones, del sufrimiento, siempre que los encajemos con humildad. Esta sería la tesis central de este ensayo, en el que Costica Bradatan se detiene en varios personajes que no rehuyeron el, por otro lado, inevitable fracaso y lo convirtieron en «fuente de vida significativa».

Simone Weil, paradójica mezcla de «polvo y acero», de torpeza física y clarividencia intelectual, fue un «modelo de humildad radical: prefiere no ser en absoluto a ofender a Dios con su existencia». Weil recorrió el camino de la «cura de barro», luchando contra «el síndrome del umbilicus mundi, esa imaginaria tendencia a creernos el centro del mundo».

Apóstol de la no violencia, Gandhi no pudo evitar que la India, independizada del yugo británico, terminara en una pesadilla de desunión y sangre; y su ideal de pureza y perfección se estrelló con sus contradicciones personales. «No se puede ser elevado a nivel espiritual y estar metido en política al mismo tiempo, estar a la vez enfermo y sano», observa Bradatan. La libido dominandi (el afán de dominar), omnipresente en la naturaleza humana, nos suele abocar al fracaso al organizar la sociedad en la vida política. La democracia, como sistema ideal, suele ser la excepción, no la regla.

El rumano Emile Cioran fue un nuevo Diógenes, no menos cínico, viviendo pobremente en Francia. Dejó «unas docenas de libros de una belleza salvaje e inquietante», hizo del fracaso su brújula existencial, y «su espectro ronda toda su obra». Compartió con George Orwell y Charles Chaplin el arte del vagabundeo y la ociosidad, entendida como primer paso para detenerse a reflexionar, que Bradatan reivindica frente al pelagianismo y la cultura del éxito.

El japonés Yukio Mishima convirtió en arte el fracaso definitivo: la muerte. Novelista, ensayista, dramaturgo y cineasta, enlazó su gusto estético, su narcisismo y sus pulsiones autodestructivas con el bushido, el código de honor de los samuráis y el sepukku, el suicidio ritual. Llevaba años preparando su propia muerte. Ensayarla, pensarla, es, por cierto, el origen de la filosofía según Sócrates; y para los estoicos el arte de vivir supone un arte de morir, como indicó Séneca.

Mirar de frente el fracaso en todas sus manifestaciones, tocar los límites y percibir la incomodidad existencial es lo mejor que podría ocurrirnos, «si queremos comprender quiénes somos», asegura Bradatan. Porque ello prueba que, aunque estemos en el mundo, «no somos de este mundo».

Artículo

La vida de Mahatma Gandhi, el hombre que, ataviado con un taparrabos, desafió al Imperio británico y logró la independencia de la India, terminó en fracaso: el sueño de un país unido devino pesadilla de desunión y sangre; y el apóstol de la no violencia fue asesinado a tiros por un fanático hindú. Sin embargo, el fracaso fue su palanca ética: «Solo puedo aprender de mis errores […], solo puedo aprender cuando tropiezo, caigo y siento el dolor».

La ascesis de Gandhi para sacar partido del fracaso y «transformarlo en fuente de vida significativa» es uno de los varios ejemplos que el filósofo rumano Costica Bradatan pone para ilustrar su tesis, que se puede resumir en esta idea: «El fracaso tiene mala fama, pero puede ser el más sincero de los amigos: no adula, no hace falsas promesas, no nos vende sueños irrealizables».

Antes de entrar en materia pone en guardia al lector: hay que distinguir entre «el fracaso falso», es decir «el peldaño hacia el éxito» que venden los mercachifles de la autoayuda, y que no es otra cosa que «autoengaño»; y «el fracaso auténtico, que siempre genera humildad». Y únicamente la humildad «“generoso respeto por la realidad”, como la define Iris Murdoch, nos permitirá captar “lo que ocurre”».

Comienza con el caso de una célebre fracasada, la filósofa francesa Simone Weil (1909-1943), «modelo de humildad radical: prefiere no ser en absoluto a ofender a Dios con su existencia». Era una paradójica mezcla de «polvo y acero». Era, a la vez, «una criatura de un potencial extraordinario y una enclenque sin remedio, un prodigio y una niña peligrosamente enfermiza». Su torpeza, dirá Gustave Thibon, «solo podía parangonarse a su buena voluntad, y esta acabó venciendo a aquella».

Fracasó en todo lo que emprendió. Siendo una intelectual se hizo obrera de una fábrica para entender el sufrimiento del trabajador y ser como «una esclava», pero su frágil cuerpo no estuvo a la altura de las circunstancias; se alistó con los anarquistas en la Guerra Civil española pero no llegó a combatir debido a un accidente de «comedia negra» —metió un pie en un caldero hirviendo—; durante la segunda guerra mundial quiso que la lanzaran en paracaídas sobre Francia, tras las líneas enemigas, pero De Gaulle y los demás dirigentes de la Resistencia rechazaron el plan por descabellado.

Falleció de tuberculosis a los 34 años, con una permanente sensación de inutilidad. Según Bradatan, Weil recorrió el camino de la «cura de barro», luchando, a través de la humildad, contra «el síndrome del umbilicus mundi, esa imaginaria tendencia a creernos el centro del mundo». Recurrió para ello a la endura, o autoinanición, y a la descreación —que desarrolló en su libro La gravedad y la gracia— una forma de acercarse a Dios haciendo que «lo creado pase a lo increado». Ideas todas ellas procedentes de la tradición cátara, por lo que Weil siempre tuvo reparos para aceptar el catolicismo, aunque le atraía la figura de Jesucristo.

Emparenta el autor a Simone Weil con san Agustín, Pascal, Kierkegaard, Nietzsche y Cioran,y afirma que necesitamos a personas como ella, para «enseñarnos a romper los esquemas adormecedores con que la vida nos enreda de continuo».

Bradatan aborda en una segunda parte el fracaso político, a través de Gandhi (1869-1948), como hemos adelantado. Su ansia de pureza y perfección se estrelló contra la cruda realidad. Así, los musulmanes nunca le perdonaron que fuera hindú, y los hindúes lo consideraron siempre un traidor por acercarse a los musulmanes.

Aquel idealismo también se estrelló contra sus contradicciones personales. «El profeta de la resistencia pasiva no siempre resistía la tentación de abusar de su poder». Embarcó a sus compatriotas en la lucha contra los ingleses sin importarle el elevado saldo de muertos. «He llegado al convencimiento —afirmó— de que sería bueno que cayera un millón de personas en un valiente movimiento de la resistencia no violenta frente al régimen británico». Y el apóstol del pacifismo y la no violencia llegó a cartearse con Hitler, del que decía —a la altura de 1940— que las futuras generaciones de alemanes «lo honrarían como a un genio, un hombre valiente, un organizador sin parangón y mucho más».

Su caso demuestra lo que sucede cuando no se da la separación entre el sabio y el político: «No se puede ser elevado a nivel espiritual y estar metido en política al mismo tiempo, estar a la vez enfermo y sano». Predicaba e incluso trataba de vivir una ascética de pobreza y pureza, pero todo estaba demasiado estudiado y, a la postre, resultaba teatral. Su sueño de ser un faquir, desnudo y desprendido de todo era demasiado oneroso. Se suponía que tenía pocas necesidades, pero «contaba con un ejército de ayudantes, asistentes, discípulos y secretarios privados. Como observa una amiga suya, “costó mucho dinero conseguir que el Mahatma viviera en la pobreza”».

Todo ello viene a demostrar, infiere Bradatan, que «la historia humana no es sino una continua lucha por conquistar, dominar y aniquilar a otros y que nuestras instituciones políticas (incluso las mejores) son precarias e imperfectas». Y es que llevamos «la libido dominandi (el afán de dominar) en el fondo de nuestra naturaleza». En este sentido, la verdadera democracia es escasa y fugaz, es «difícil de alcanzar y, una vez alcanzada, frágil. En el cuadro general de los acontecimientos humanos, es la excepción, no la regla».

La historia nos demuestra la frecuencia con la que se recurre al atajo violento de la revolución en lugar de la paideía (educación) para lograr una sociedad más justa. Y recuerda Bradatan los casos de Marx, Engels, Robespierre, Lenin, Stalin…

En la tercera parte, sobre el fracaso social, se ocupa el autor de la figura del perdedor a través de Emil Cioran, (1911-1995), filósofo rumano afincado en Francia. Dejó «unas docenas de libros de una belleza salvaje e inquietante», hizo del fracaso su brújula existencial y «su espectro ronda toda su obra». No escribía para complacer a los lectores o para hacer literatura, sino «para actuar sobre uno mismo», como siglos antes había hecho Montaigne. «Si no escribiera podría haber sido un asesino» confesó, una vez, a Fernando Savater.

Cuando llegó a Francia, procedente de Bucarest, dedicó su vida al «fracaso a tiempo completo». Quiso ser una suerte de Diógenes, no menos cínico, pero en lugar de vivir en un tonel, dormía en un desván y comía en la cafetería universitaria. Para ello se hizo con un carné de estudiante y logró su sueño de «vivir como un parásito». Contaba, eso sí, con amigos rumanos más afortunados, que le regalaban ropa, como Mircea Eliade.

Gnóstico de pro, Cioran planeaba suicidarse al final de su vida junto con su compañera, pero también en esto fracasó, observa con ironía Bradatan: enfermó de Alzheimer y se olvidó del proyecto.

El autor enlaza al pensador rumano con otros dos personajes que hicieron del vagabundeo «una de las bellas artes»: George Orwell y Charles Chaplin. El primero dejó un cómodo empleo de policía para vivir sin blanca y conocer de cerca la pobreza o los empleos mal pagados; Chaplin hizo el viaje inverso: nace en una familia de titiriteros pobres y se hace rico gracias a sus películas, pero no se olvida de reflejar en la pantalla el mundo y el talante de los menesterosos con su personaje del vaganbundo, the tramp. Bradatan reivindica, frente al calvinismo, el pelagianismo y la cultura del éxito, el desprendimiento de estos vagabundos. El desprendimiento y la ociosidad, entendida como primer paso para detenerse a reflexionar. Y es que «no hacer nada en absoluto es lo más difícil del mundo; lo más difícil y lo más intelectual» apuntaba Oscar Wilde.

Concluye Bradatan su Elogio… con el fracaso que no tiene vuelta de hoja: el biológico. Lo lamenta el autor por los transhumanistas pero nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad, por mucho que se pretenda alargar la vida. Caben ante el acabamiento dos actitudes: la de quien no acepta la mortalidad, representada por Iván Ilich —«es imposible que yo deba morir», llega a decir el personaje de Tolstoi—. Y luego están los que hacen de ese fracaso definitivo un arte. Es el caso de Antonius Blok, el caballero que juega al ajedrez con la Parca, en El séptimo sello, de Ingmar Bergman. La partida le sirve para «analizar su vida, tocar los límites de su existencia terrenal y llega a conocerse un poco mejor». Sin esa partida postrera, «la existencia del caballero habría sido muchísimo más pobre».

El japonés Yukio Mishima (1925-1970) lleva al paroxismo su culto a la muerte, siguiendo las huellas del escritor Osamu Dazai y sus libros El ocaso e Indigno de ser humano. Novelista, poeta, dramaturgo, cineasta, Mishima entronca su gusto estético, su narcisismo y sus pulsiones autodestructivas con el bushido, el código de honor de los samuráis, y el sepukku, el suicidio ritual. Dejó una obra singular de 40 novelas y 20 ensayos, en la que destacan Confesiones de una máscara y El sol y el acero, e incluso fue candidato al Nobel de Literatura.

Creó la Sociedad del Escudo, milicia privada ultranacionalista para restaurar el poder del emperador, cuyos vistosos uniformes diseñó él mismo. En 1970 entró con sus hombres en el Cuartel General del Ejército en Tokio, maniató al comandante, leyó un manifiesto ante los sorprendidos soldados alentándoles a dar un golpe de Estado y acto seguido se quitó la vida.

No fue un acto espontáneo, llevaba años preparando el suicidio. Hacía pesas porque quería estar seguro de que ante el filo de la espada «mi estómago será puro músculo, sin nada de grasa». Anticipar la muerte, por cierto, pensarla, ensayarla, es el origen de la filosofía, nos dice Sócrates; y para los estoicos el arte de vivir supone un arte de morir; «vivir bien es saber aceptar nuestra finitud, morar al borde del abismo sin perder el norte», subraya Bradatan.

En eso, el gran maestro fue Séneca. «Morir más pronto o más tarde no es la cuestión —escribe en una de sus epístolas morales—. Morir bien o mal, esa es la cuestión; pero morir bien supone evitar el riesgo de vivir mal». Lo paradójico del caso es que el mismo Séneca que predicaba la virtud fue el que ideó las cartas que justificaban los asesinatos políticos de Nerón ante el Senado. Y el campeón de la filosofía moral que exaltaba la pobreza se enriqueció con las tierras que le regaló Nerón.

Hubo pues dos Sénecas: la imagen de sí mismo que se preocupó de forjar con su obra escrita y los nada favorables testimonios de sus contemporáneos y de los autores romanos (Marcial, Dión Casio). «La historia de Séneca es la de Jekyll y Hyde», sentencia el autor. Y su final fue otro fracaso que empaña su figura: un suicidio más desastroso del que había planeado.

El fracaso, se podría concluir, nos revela que nunca acabamos de encajar, que «no estamos en sincronía con el mundo y los demás. Todo esto hace que nos cuestionemos seriamente nuestro lugar bajo el sol». Esa incomodidad existencial, asegura Bradatan, es lo mejor que podría ocurrirnos «si queremos comprender quiénes somos».

Así que si fracasamos y nos sentimos incompetentes y desubicados, «no nos resistamos», recomienda el autor: vamos por el buen camino, porque «puede que estemos en el mundo, pero no somos de este mundo».

Algunas frases destacadas de Elogio del fracaso

Éxito y fracaso

«La reputación del fracaso está por los suelos después de tanto adorar el éxito» (p. 11)

«Podemos vivir sin el éxito, pero viviríamos inútilmente si no aceptáramos nuestra imperfección, nuestra precariedad y nuestra mortalidad, que son manifestaciones del fracaso» (p. 12)

«El fracaso es una experiencia que abre los ojos como pocas. Cuando se produce en el mundo físico empezamos a ver las grietas del tejido de la existencia y dentro de nosotros mismos. Cuando las cosas fallan en el cumplimiento de su función, ponen al descubierto la precariedad fundamental del mundo que nos rodea». (p. 277)

Naturaleza narrativa

«¿Puede una historia salvar nuestra vida? Sí, puede. La verdad es que solo una historia puede redimir nuestra vida. Y no solo la nuestra, sino la vida en sí misma» (p. 286)

Cuentos y populismo

«Necesitamos cuentos porque necesitamos sentido, que es de naturaleza narrativa. Si el sentido colectivo ya no viene generado por cuentos sagrados, tendremos que buscarlo en los lugares más profanos. En la política populista, por ejemplo. Los políticos populistas no necesitan decir la verdad ni cumplir promesas, ni siquiera ser sinceros. Solo necesitan una cosa: saber contar cuentos» (p. 100)

El abuso del poder

«Cuando [en Atenas] un ciudadano se volvía demasiado agresivo y su sed de poder se notaba mucho, los demás ciudadanos podían votar para expulsarlo de la ciudad durante un periodo de diez años escribiendo su nombre en trozos de cerámica [óstraka en griego]. Era un castigo poco habitual: el expatriado no pagaba por lo que había hecho, sino por lo que podía hacer si no se le ponía freno. […] El ostracismo es el ejemplo perfecto de institución política que lleva el fracaso incorporado» (pp. 88-89)

La muerte

«La muerte nunca deja de tenernos en cuenta a nosotros. Por muy satisfactoria que sea nuestra vida, a todos nos aguarda el mismo destino: el fracaso biológico definitivo» (p. 213)

El estigma del fracasado

«Todo el mundo fracasa, pero no todo el mundo es un fracasado […] Puede que haya por medio un elemento de estilo de vida que se ha elegido, pero en Norteamérica, en Europa y gran parte del mundo civilizado actual ser un fracasado es estar maldito. Nada puede salvarnos, al margen de lo que hagamos, digamos y pensemos. Nuestra condena es ontológica». (pp. 151-152)

Inteligencia artificial

«Cuando una herramienta se automatiza por completo, se trata de una hazaña de la ingeniería y una prueba de la inteligencia humana. Cuando un ser humano se automatiza, es la encarnación de la estupidez. La inteligencia artificial trae el embrutecimiento definitivo». (p. 52)

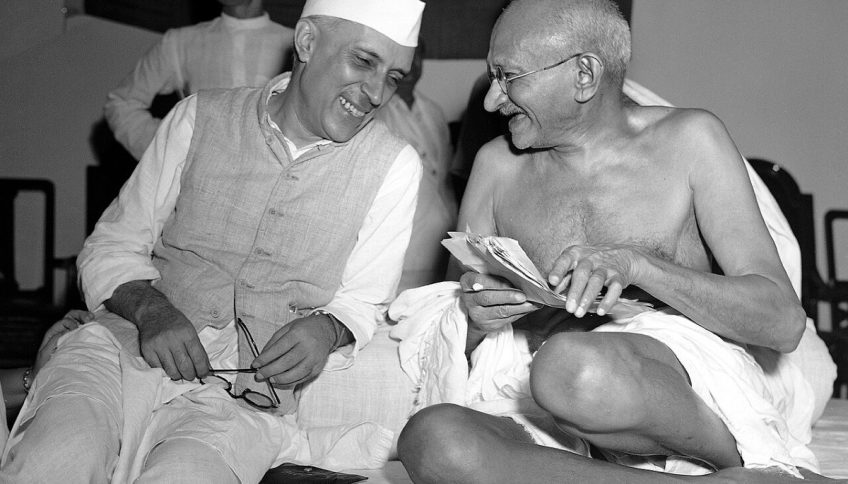

Imagen de cabecera: Jawaharlal Nehru y Mahatma Gandhi en una reunión del Congreso de toda la India, (Bombay, 6 de julio de 1946). El archivo de Wikimedia Commons se puede consultar aquí.