Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosLo que deteriora un sistema democrático es el inmovilismo, el bloqueo y la pertinacia en los errores no corregidos, sin que se vean en el horizonte ni salidas concretas ni esperanzas de remedio. La República de Weimar cayó por la ineficacia en el abordaje de los problemas.

4 de mayo de 2020 - 22min.

El valor de la democracia en la opinión pública está sujeto a reacciones coyunturales y, si bien el apoyo a la democracia como forma de gobierno es prácticamente unánime, la democracia española recibe un juicio más bien crítico por parte de los ciudadanos cuando las circunstancias son adversas. Hace más de diez años la Fundación Alternativas se propuso auditar nuestra democracia apelando al juicio de una amplia batería de expertos para que la valoraran en sus logros y procedimientos fundamentales. La estimación de los expertos ha sido siempre más positiva que la de los ciudadanos, así como lo es la de los observadores internacionales. Con todo, pueden ser necesarias reformas para adaptarnos sin ingenuidad al mundo del futuro.

UNA DEMOCRACIA IDEALIZADA Y CONFUSA

Vivimos en democracia, lo hacemos desde hace décadas, aunque no siempre fuera así. El acceso a la democracia, que muchos por su edad no pueden recordar, supuso la sublimación de inmensas esperanzas y aspiraciones sociales, hasta entonces congeladas también por décadas. Y desde ese momento casi fundacional de nuestra realidad actual, en el lenguaje y en la consideración social, la democracia se erigió no solo como el ámbito de nuestra vida pública (y, en buena parte, privada) sino como el talismán capaz de resolver todos los problemas y conducirnos a las metas de bienestar socialmente deseadas.

Sin mayores precisiones por su definición, su significado o su alcance, la palabra democracia preside ahora nuestra vida como el aire que respiramos. Y cuando la utilizamos con mayúscula, la Democracia, se entiende que nos referimos al sistema político en el que vivimos y del que han de salir los remedios y soluciones a todas las preocupaciones y problemas de la gente, desde el prolongado e inaceptable desempleo juvenil, a la educación infantil y universitaria y las colas en la asistencia sanitaria, pasando por las pensiones, los trasplantes, la lucha contra el cambio climático, la inmigración, la violencia de género o la igualdad sexual, para no mencionar otros muchos problemas relevantes.

No habría nada que objetar a esta taumatúrgica consideración social de la Democracia si no fuera porque entraña bastante confusión. Es verdad que es en el marco democrático en el que hay que encontrar soluciones a los problemas, pero no es menos cierto que, desafortunadamente, ese marco, por sí mismo, no garantiza que las hallemos. Al igual que el aire que respiramos que, de faltarnos, impediría nuestra vida, la democracia hace posible la exploración de los caminos socialmente aceptables para encontrar remedio a los problemas y encauzar las aspiraciones de la gente. Pero no viene acompañada de un manual de instrucciones que asegure el éxito en ninguno de sus propósitos. Sí, es una lástima.

Esta suma de obviedades que preceden viene a cuento del debate sobre la democracia en nuestro país. Convencido el cuerpo social, tras muchos años de espera, de que la democracia —como Europa, en otro orden de cosas— eran la clave de nuestro futuro, la sociedad ha confundido demasiadas veces el contenedor con el contenido, el marco institucional y sus reglas básicas con la bondad de los resultados alcanzados. Con el resultado de imputar a la Democracia (y, en su caso, a Europa) lo que con rigor hay que atribuir a las prácticas de sus agentes y no necesariamente al sistema político en el que operan. Una imputación que, sobre ser injusta técnicamente, desvía la responsabilidad y la atención del verdadero debate, a menudo remitido a lugares sublimes de unas nubes inalcanzables. Es lo que ocurre con la socorrida pero asidua referencia al sistema como clave de todos los problemas y a la necesidad de su profunda reforma o —para enfatizar un poco más y acentuar la pedantería— al inevitable cambio de paradigma, como condición sine qua non de cualquier avance consistente. Una suerte de regeneracionismo de nuevo cuño, cuyos fundamentos no se sabe si residen en la notoria ignorancia de los efectos de esta tradición tan española o, más benignamente, en la indigencia intelectual de las soluciones que se plantean para el futuro.

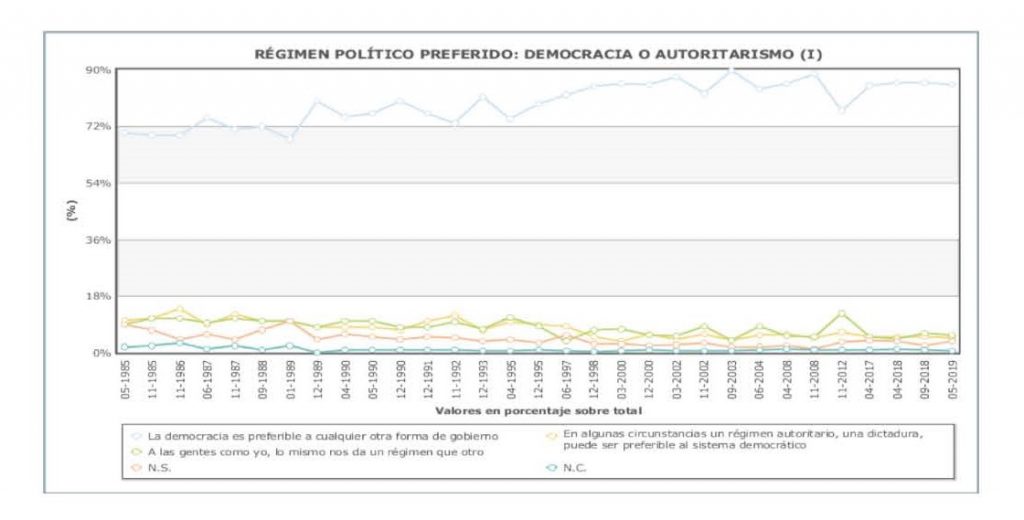

Cuando se pregunta a los españoles por su preferencia por la democracia, la respuesta no ofrece duda alguna. Un 85,8 % prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno, frente a un exiguo 4,2 % que estiman que, en algunas circunstancias, un régimen autoritario, una dictadura, puede ser preferible al sistema democrático (datos del CIS, mayo 2019). Esta opinión rotundamente favorable ha mejorado como tendencia desde el 69% de los primeros valores de la serie en 1985, habiendo pasado por un máximo en 1989 (89,6 %). Por su lado, la justificación del autoritarismo o la dictadura, que alcanzaba un valor del 14 % en 1986, se ha mantenido por debajo del 10 % en general, con un pico del 11,2 % en 1992.

Pero otra cosa distinta ocurre cuando se trata de expresar la satisfacción con la democracia realmente existente o, aún más, de establecer las causas de los males que nos afligen. La opinión pública aparece bastante menos favorable y, en todo caso, muy influida por las circunstancias de cada momento. El grupo de ciudadanos muy satisfecho con la democracia no ha superado nunca el 11 % (en 1986, 1989 y casi en el 2000), situándose en la primera década del milenio entre el 5 % y el 10 % y no superando el 5 % en los últimos años (4,6 % en setiembre de 2018). La suma de los muy satisfechos y los bastante satisfechos con el funcionamiento de la democracia desde 1983 superó pronto el 50 % (en 1985) y se mantuvo consistentemente por encima de este valor hasta la crisis (económica y política) que se inicia en 1992 y dura hasta 1995. La siguiente década arroja resultados elevados, por encima del 60 %, aunque con oscilaciones significativas.

Pero es en la reciente década cuando se produce el deterioro más significativo, de nuevo en sincronía con la crisis económica y sus secuelas políticas. El indicador mencionado alcanza solo el valor 29,6 % en noviembre de 2012 y todavía en septiembre de 2018 no había vuelto a superar el 50% (42,6 %). Estas oscilaciones se observan bien al contemplar en el gráfico los valores simétricos opuestos alcanzados por los bastante satisfechos y los poco satisfechos.

La decepción frente a la democracia existente, tan patente en ciertas coyunturas sociales, conduce a preguntarse si la respuesta de la opinión pública constituye realmente una respuesta rigurosa a la pregunta formulada o, en realidad, es más una reacción ante la situación vivida, favorable o desfavorable, cuya causalidad se atribuye de una manera muy genérica y por abreviar a la democracia. Parece bastante obvio que no es la finura analítica la que prevalece en la respuesta. La democracia aparece como el deus ex machina que todo lo explica, sin necesidad de distingos o matizaciones especiales.

De este modo es fácil advertir que en períodos de euforia económica la valoración es mucho más positiva que en períodos de elevado desempleo, al margen de las razones que provocaron el auge económico o la recesión. Un análisis más detallado pondría también de manifiesto que otros hechos como, por ejemplo, los escándalos producidos por la revelación de casos de corrupción, habrían incidido en la alteración de los valores observados, con independencia de la capacidad acreditada del sistema para su denuncia o para la depuración de las conductas.

LA DEMOCRACIA EN SUS PROPIOS TÉRMINOS

Lo señalado hasta ahora hacía indispensable un esfuerzo adicional de conceptualización de la democracia de modo que el debate social y político estuviera mejor fundado y fuera más útil. Quizás un ejemplo simple ayude a entender el fondo del problema. En efecto, si la onda expansiva de una crisis en Oriente Medio o de una elevación de los precios del petróleo se percibiera en nuestro país como un deterioro de la democracia y no como un cambio en las circunstancias de contorno, estaríamos confundiendo las causas y los efectos. Y, en consecuencia, el debate político —tan apasionado como siempre— se tornaría en falto de rigor, cuando no en inútil. Es claro para cualquier analista ilustrado que las posibilidades de hacer frente a una crisis internacional con los limitados instrumentos disponibles de un país como España se resumen en una reacción defensiva, de limitados efectos, que no puede neutralizar todos los impactos. En este caso, resulta inútil — y falso— concluir que la democracia se ha deteriorado, aunque aparezca una mayor inflación, se deteriore el consumo, aumente el desempleo, caiga la recaudación fiscal y se eleve el déficit público, por seguir con los ejemplos económicos.

Lo que es relevante en las circunstancias señaladas es debatir acerca de las maneras socialmente más plausibles de hacer frente a los inevitables efectos propiciados por el shock externo. Una cuestión perfectamente opinable dentro del ámbito democrático en el que, naturalmente, caben distintas opciones legítimas de acción, que también producirán efectos distintos y afectarán de modo diferenciado a unos y otros grupos sociales. Claro que, llegados hasta aquí, estaríamos debatiendo ya de alternativas políticas —de políticas democráticas, si se quiere— y de sus bondades relativas, pero no del sistema democrático o de la Democracia con mayúsculas. Lo que seguramente sería muy esclarecedor y ayudaría a elevar la racionalidad del debate público y la capacidad deliberativa de nuestra democracia.

Estas son algunas de las razones que inspiraron hace ya más de diez años el nacimiento del Informe sobre la Democracia en España, que tuve el honor de impulsar desde el Laboratorio de la Fundación Alternativas. Estábamos en el siglo XXI, y queríamos indagar sobre el mismo sistema democrático, sin detrimento de la atención a las políticas específicas. Al fin y al cabo, el sistema democrático podía coexistir con distintas políticas provenientes de distintos gobiernos, orientadas por ideologías y preferencias diversas.

La alternancia en el gobierno era ya una realidad en España. Por tanto, resultaba imperioso que la opinión pública pudiera separar los efectos sociales derivados de las legítimas opciones aplicadas por los gobiernos electos de aquellos estándares compartidos que, en todo caso, resultaban exigibles a cada uno de ellos, en nombre de una cierta calidad democrática. Cabían, claro está, políticas liberales, conservadoras, socialdemócratas u otras, pero ninguna de ellas debía alterar las garantías establecidas por el sistema o cercenar sus posibilidades de progreso y mejora.

Esta distinción entre el funcionamiento efectivo —las políticas llevadas a cabo como resultado de la acción pública— y los fundamentos, valores e instituciones de la democracia, distaba de ser diáfana. No lo era, en primer lugar, para la opinión pública, como ya se ha comentado que, a menudo, confundía sus preferencias ideológicas por tal o cual política con la sublimación o —alternativamente— la degradación del sistema, en función de la autoría del gobierno en ejercicio. Y, por otro lado —aunque resulte una obviedad decir que son cosas distintas— no es menos cierto que el funcionamiento real y las instituciones no son realidades independientes. Resulta frecuente que un mal diseño institucional origine pésimos resultados sociales. En otros, con instituciones mediocres, se obtienen, sin embargo, aceptables resultados, gracias a políticas públicas y esfuerzos que compensan las deficiencias de diseño.

No es sencillo el diagnóstico, desde luego, pero conviene separar las causas de los efectos para mantener el hilo conductor de los análisis. De modo singular, era imprescindible disponer de algo parecido a una plantilla del sistema democrático sobre la que proyectar la realidad política de España, con el fin de extraer conclusiones dirigidas a su mejora.

El invariable propósito del Informe en los años transcurridos ha ido dirigido a acreditar que —aunque las líneas rojas y los contornos no son siempre fáciles de precisar— hay indiscutibles mínimos en un sistema democrático de los que no puede prescindirse sin grave desnaturalización del mismo. Y, de modo simétrico, hay avances en derechos individuales o colectivos que, al igual que la equidad, el acceso a bienes públicos o las garantías del funcionamiento institucional, permiten definir la calidad democrática de un país a partir de unos parámetros generalmente aceptados.

Aunque la teorización sobre la democracia y la estimación de su calidad es muy amplia, puede resumirse en tres tipos de enfoques: El primer enfoque, el formal o procedimental se centra en evaluar los procesos e instituciones que sirven para escoger electoralmente a los gobernantes y analiza las reglas indispensables del juego democrático, sobre todo las que regulan el acceso al poder político. El segundo enfoque añade al anterior el control del poder político, dimensión esencial de la calidad democrática, que incluye los límites al ejercicio del poder y las instituciones del Estado de derecho. El tercer enfoque amplía esta concepción algo formalista pero sustancial de la democracia con contenidos sustantivos y de resultado.

La concepción normativa de la democracia implica la introducción explícita de preferencias y valoraciones no siempre compartidos universalmente. Así ocurre cuando se añaden a las anteriores reglas de la democracia el alcance de objetivos tales como la igualdad socioeconómica, la construcción del Estado de bienestar o una determinada manera de entender la justicia social. Sin duda, la evolución de las democracias occidentales expresa las luchas sociales en torno a estas preferencias, que siguen explicando la naturaleza y objetivos de los diferentes partidos políticos en liza.

Como puede apreciarse, la reducción de la democracia a unos pocos parámetros por los que pueda juzgarse no es un ejercicio sencillo. Detrás del esfuerzo de precisión al que aspiramos hay un impulso al que tampoco nos podemos sustraer. Seguramente, no podemos vivir sin una idea del progreso humano o, como decía el filósofo británico John Gray, «la idea de una vida sin mito es en sí un mito». Y, desde la Ilustración, queremos formular leyes que nos den seguridades de que avanzamos en la dirección del progreso y esquemas que nos ayuden en nuestro proclamado camino de perfección.

Lamentablemente, ni el crecimiento económico continuo —cuando existe— es siempre fuente de democracia, ni la observada acumulación del progreso democrático desde el siglo XVIII (derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales), teorizada por T. H. Marshall, garantiza su continuidad en el futuro.

Lamentablemente —o afortunadamente, según se mire–, no hay nada distinto de la acción de los hombres que pueda garantizar el progreso social. Un cierto realismo lúcido nos haría recordar con John Gray que «cuando derrocan al tirano, las personas son libres de tiranizarse mutuamente» o que «para tener la concepción de que los humanos son seres que aman la libertad, hay que estar dispuesto a considerar la casi totalidad de la historia como un error». De ahí que una cierta idea normativa de la democracia parece indispensable, con el fin de no olvidar los objetivos de la vida social en una democracia avanzada, por mucho que sus formulaciones puedan ser — y, afortunadamente, lo sean— objeto de amplio debate social.

Eso es lo que tratamos de hacer en su día al elaborar la metodología del índice de calidad democrática de la Fundación Alternativas. No partíamos de cero, desde luego y nos basábamos en un buen elenco de estudios anteriores, algunos de ellos ya probados en otras latitudes, aunque adaptados a las condiciones de nuestro país. En particular, nos basamos en la metodología del Democratic Audit desarrollada por el Human Rights Centre de la Universidad de Essex y desarrollada por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

Nuestra indagación, sostenida a lo largo de la última década, se asentaba en un detallado cuestionario dirigido a personas seleccionadas por su cualificación para responder informadamente sobre las complejas cuestiones sometidas a su consideración. No se trataba meramente de pulsar el estado de ánimo de la opinión pública general, sino de filtrar esta a través de un panel de personas reputadas como expertas, que se mantendría estable para permitir la consideración de la evolución del índice a lo largo del tiempo. Las preguntas versaban sobre la situación de: a) los derechos de los ciudadanos y el Estado de derecho, b) la representación política, c) la gobernabilidad y responsabilidad políticas, d) la participación de la sociedad civil y e) la dimensión internacional de la democracia.

El contenido del índice así creado no solo daba cuenta de la situación de los aspectos formales o procedimentales de la democracia, esto es de sus requisitos imprescindibles, sino también de los mecanismos de responsabilidad y dación de cuentas, de los controles del poder político, de las garantías ciudadanas y del alcance de otras aspiraciones públicas que constituyen objetivos socialmente compartidos en nuestros días.

BALANCE DE UNA DÉCADA

Cuando dejamos que otros nos analicen, obtenemos una mayor perspectiva de donde nos situamos. Es lo que ocurre al considerar los resultados de varios indicadores de general aceptación. Uno de ellos es el proveniente de The Economist Intelligence Unit (EIU) que estudia 165 países independientes a través de sesenta indicadores agrupados en cinco categorías principales: proceso electoral y pluralismo; libertades civiles; funcionamiento de gobierno; participación política; y cultura política. Los países quedan encuadrados en estos cuatro resultados posibles: democracia completa, democracia débil, régimen híbrido y régimen autoritario. Naturalmente, los primeros puestos del listado son para las democracias completas, entre las que se encuentra nuestro país de modo sistemático desde hace años. En 2018 lo hacía con un 8,08 de puntuación total (puesto nº 19). En Europa, países como Portugal, Francia, Bélgica, Italia, Chipre, Grecia, se situaban por debajo, catalogados como «democracias débiles».

Por su lado, Freedom House en su informe 2019, Freedom in the World, clasificaba a España entre los primeros países de este ranking, puntuada con 94 puntos, al mismo nivel que Alemania e Islandia, por encima del Reino Unido y Austria (93), de Francia (90), de Italia (89), de Grecia (87) o de los EE.UU. (86). Y para completar esta visión general, el WJP Rule of Law Index® 2019 elaborado por el World Justice Project, situaba a España en el puesto 21 de los 126 países analizados por su grado de adhesión al Estado de derecho.

Con todas las reservas que puedan mantenerse en torno a índices y clasificaciones, no parece que, desde fuera, se califique negativamente a nuestra democracia. Por el contrario, habría que subrayar que nos situamos en el privilegiado grupo de los países con democracia plena, por cierto, muy pocos en el mundo. Lo que no se puede concluir de estos análisis, naturalmente, es que no haya áreas de preocupación en nuestra democracia, deficiencias manifiestas en otras, movimientos de retroceso en metas que se creían conquistadas y, siempre, riesgos al acecho en los difíciles equilibrios de valores e instituciones en que se asienta el sistema democrático. Pero, por lo que hace al núcleo principal del sistema, no parece que una nota de suspenso —como la que surge de los datos de opinión pública del CIS, comentados más arriba— sea la caracterización más adecuada de nuestro sistema, de acuerdo con la visión ajena.

Como ya hemos dicho repetidamente, los datos de opinión engloban muchas cosas en el juicio sobre la democracia. Entre otras, los juicios que merecen los comportamientos públicos, los resultados de la coyuntura económica, los efectos de las fases de euforia y de recesión y, desde luego, la mayor o menor satisfacción con las diversas alternativas de políticas públicas. Ahora bien, no siempre estas cuestiones afectan al sistema democrático en su naturaleza sino a lo que entendemos por condiciones de vida, sin que el sistema cambie ni a mejor ni a peor.

Seguramente, la confusión sería menor si pudiera separarse con más nitidez lo que son las instituciones del sistema de lo que constituyen políticas públicas y decisiones adoptadas por cada gobierno en ejercicio de su legitimo mandato democrático. No parece que tan fino análisis vaya a instalarse por ahora en nuestro debate político. Con frecuencia la peor crítica que puede dirigirse a un gobierno por la oposición es que sus políticas son antidemocráticas o deterioran la democracia. Un estigma de mucho impacto, sea cual sea cual sea la verosimilitud del juicio.

Lo que no impide que, simétricamente, cuando la alternancia en el poder es efectiva, los que eran oposición reciban similares invectivas de quienes fueron gobierno por la aplicación de opuestas políticas a las anteriores. En realidad, más allá de la pasión comunicativa de unos y otros, el debate suele estar menos relacionado con el sistema democrático que con la deseabilidad o no de ciertas políticas. Una cuestión de legítima discrepancia dentro del sistema democrático.

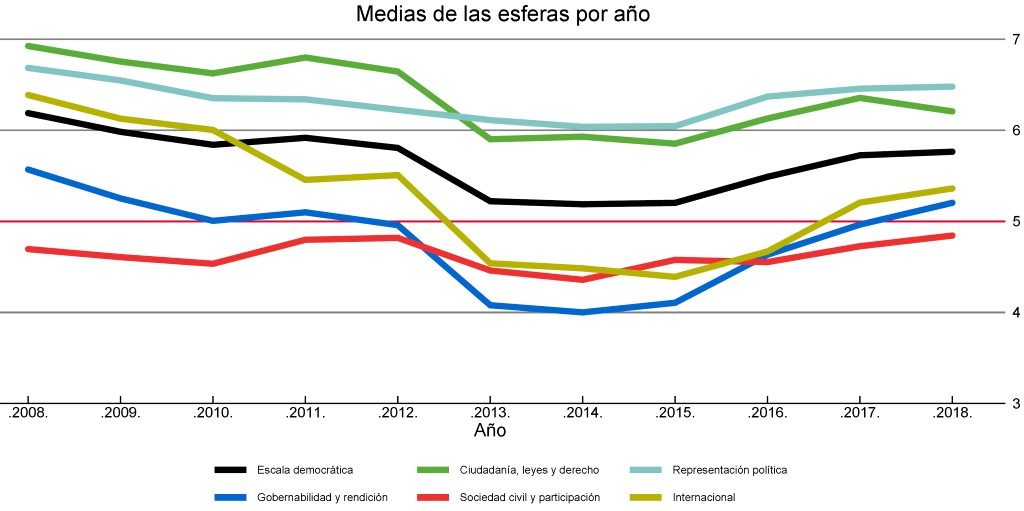

Este resultado es el que arroja la evolución del Índice de Calidad de la Democracia de la Fundación Alternativas, como ha recogido con precisión el profesor Modesto Escobar en la última entrega del Informe (Informe sobre la Democracia en España 2018. Fundación Alternativas 2019). La valoración global de la democracia española efectuada por los expertos queda ligeramente aprobada (5,8), a diferencia de la apreciación de la ciudadanía expresada a través de las encuestas.

Este resultado positivo surge, principalmente de la evaluación positiva que reciben la representación política y el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía. Pero ello no impide la aparición de otras áreas de preocupación que rebajan la calidad de las instituciones democráticas como son: el papel de la sociedad civil, la gobernabilidad y la esfera internacional.

Entre las cuestiones peor valoradas por los expertos ocupa un lugar permanente la corrupción, a la que se suman cuestiones relacionadas con la sociedad tales como la dificultad de acceso al poder político (lejanía de los ciudadanos y acceso no igualitario al poder) y el papel de los medios de comunicación, muy mal valorados por su escasa independencia y su bajo respeto a los ciudadanos. Y otra constante es también la valoración negativa de la esfera internacional, en la que se acusan negativamente las interferencias económicas y políticas, sobre todo tras la crisis económica reciente, acaso como reflejo de una concepción demasiado nacional de la democracia por nuestros expertos.

Cuando se observa la dinámica temporal del índice en sus once años de vida (2008-2018) se constata una fuerte degradación de la democracia española, sobre todo hasta 2015, especialmente sensible en algunas de sus esferas, como es visible en el gráfico siguiente. A partir de 2015 hay una sensible recuperación del índice en todas las áreas, pero sin llegar a los niveles de los años iniciales.

De acuerdo con el análisis que citamos, los valores obtenidos son insensibles a la edad y el género de los expertos. Pero, en cambio, sí lo son y no poco a su ideología. La izquierda es más critica que la derecha con la valoración de la democracia y más aún lo son los expertos que se confiesan nacionalistas. Los autoubicados en la izquierda otorgan medio punto menos que los de centro y derecha, en tanto que las personas de extrema izquierda valoran punto y medio menos la democracia española. Y los votantes de partidos nacionalistas le atribuyen dos puntos menos que los votantes del PSOE.

Ya indicamos antes que la valoración de los ciudadanos no coincidía con la de los expertos. Sin embargo, su evolución medida por los indicadores del CIS, ha sido muy similar hasta 2015, si bien los ciudadanos le otorgaban medio punto menos de valoración. El divorcio en la valoración se produce a partir de 2015, puesto que los ciudadanos han seguido reduciendo su calificación, mientras que los expertos, más generosos, revertían la tendencia registrada. En consecuencia, con los últimos datos disponibles, la brecha entre ciudadanos y expertos es mayor de un punto.

EL DEBATE HACIA EL FUTURO

La complejidad de los aspectos implicados en el concepto de democracia y los problemas de evaluación que entrañan los índices mejor elaborados aconsejan no dejarse llevar por ideas simples en este terreno. La vida social es rica, la actualidad es cambiante y las opiniones públicas, mudables. Con todo, la disposición de una radiografía fiable y actualizada de los componentes principales de un sistema democrático es un instrumento muy importante para no perder de vista el horizonte en el agobio de cada día. En particular, la solidez y fiabilidad de las instituciones que conforman el entramado político de nuestro país, constituye un capital social que es un factor de confianza fundamental para hacer frente a los variados problemas que plantea la convivencia social.

Hemos puesto de manifiesto, siquiera sea de modo sintético, algunos de los males que nos aquejan. Existe un amplio consenso, tanto entre los expertos como en la opinión pública, sobre la necesidad de llevar a cabo modificaciones en nuestra planta constitucional para dar mejor encaje a realidades y problemas que no estaban presentes cuando se configuró nuestro sistema democrático. No es este el lugar ni el espacio para debatir las propuestas existentes. Pero resulta indispensable que no confundamos la reconocida necesidad de las reformas con la descalificación del sistema democrático existente. Los datos comparativos internacionales así lo aconsejan y la visión de la sociedad —cuando se depura de factores coyunturales— también valida esta afirmación.

Ocurre, en mi opinión, que la idealización de la democracia conduce a cierta frustración. La que se origina al comprobar que la democracia es compatible con niveles elevados de infelicidad y de sufrimiento humano sin perder por ello su naturaleza. No era cinismo sino realismo lúcido el que acompañaba a Winston Churchill cuando decía que «el mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio». Al igual que era clarividente su muy citada sentencia: «Muchas formas de gobierno han sido probadas y se probarán en este mundo de pecado e infortunio. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno…, si se exceptúan todas las demás que se han probado».

El sistema democrático, sobre cuya preferencia los españoles no abrigan dudas es, principalmente, un sistema de resolución pacífica de conflictos y ordenación de la convivencia social, sujeto a garantías para la competición y la participación. Sin duda, es uno de los mejores inventos del espíritu humano, resultado de la experiencia histórica y de muchos fracasos anteriores. Y siempre sometido a peligros y amenazas. Su existencia no nos exime de elegir caminos, que muchas veces se revelan equivocados y dan lugar al sufrimiento personal y el malestar social. Pero no es la elección de políticas equivocadas la que deteriora un sistema democrático. Para evitarlo están las elecciones que deben permitir la depuración de responsabilidades políticas, la alternancia democrática y la opción por políticas públicas mejores que las fracasadas. Lo que deteriora un sistema democrático es el inmovilismo, el bloqueo y la pertinacia en los errores no corregidos, sin que se vean en el horizonte ni salidas concretas ni esperanzas de remedio.

Ahora que se conmemora el centenario de la República de Weimar, tal vez valga recordar que su fracaso, el de la democracia institucionalmente más avanzada de la época, no vino principalmente por su regulación legal o sus textos constitucionales. Se produjo, sobre todo, por la ineficacia en el abordaje de los problemas, consecuencia de la inestabilidad y los irresponsables comportamientos de sus principales responsables públicos. Sin olvidar tampoco —como a veces se hace, para no herir los sentimientos del pueblo soberano— la corresponsabilidad de la sociedad en el desastre que sobrevino.

Hubo un tiempo en que la confianza en el futuro derivaba de una visión entre metafísica y mecánica del progreso del espíritu humano. El avance tecnológico y el desarrollo del capitalismo alumbraron también una visión optimista del progreso que, afortunadamente, ya casi nadie informado defiende de modo incondicional. La realidad del mundo, las guerras, la fragilidad de los equilibrios geoestratégicos, el deterioro del planeta, están ahí para aplicar elevados descuentos a nuestro orgullo como especie. Si el progreso no está asegurado, más aún: si en política el declive suele ser acumulativo —como diría John Gray—, la única esperanza posible estriba en la voluntad y el acierto en la acción de los hombres. Ahora bien, no hay una ley ni física ni sociológica que nos asegure tal resultado.

Como nos recordaba el maestro Giovanni Sartori, hemos de reconocer que la democracia está siempre en peligro y es frágil porque es un sistema de gran generosidad que confía en los ciudadanos. Unos ciudadanos, a menudo poco informados, que no participan, que ni siquiera votan en ocasiones y que se preocupan más por lo suyo que por el conjunto.

Y añadía Sartori: «Pero conviene distinguir entre la máquina y los maquinistas. Los maquinistas son ciudadanos y no son nada del otro mundo. Pero la máquina es buena, es más, es la mejor máquina que se ha inventado para permitir a los hombres ser libres y dejar de estar sometidos a la voluntad tiránica y/o arbitraria de otros hombres. Fabricarla nos ha llevado dos mil años».

Esta máquina nos ofrece el marco de posibilidades para la acción. A nosotros corresponde decidir el camino a seguir y la orientación de nuestra marcha: hacia el progreso, hacia el inmovilismo o hacia el retroceso social.