Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosHace 170 años el célebre novelista reescribió Cenicienta para ridiculizar lo políticamente correcto

5 de marzo de 2024 - 16min.

Charles Dickens (1812-1870). Novelista y periodista inglés, uno de los autores más leídos de la literatura universal, gracias a la popularidad de sus obras y de los personajes de ficción que creó. De su extensa producción destacan Oliver Twist, David Copperfield, Historia de dos ciudades, Grandes esperanzas, Los papeles póstumos del Club Pickwick y Cuento de Navidad.

Ya en 1853, hace 170 años, el novelista inglés Charles Dickens denunciaba la moda de reescribir cuentos infantiles con criterios políticamente correctos. Lo hizo en un artículo titulado Fraude en el mundo de las hadas, que ha sido recopilado con otros textos periodísticos por la editorial Gatopardo en Pasiones públicas, emociones privadas. Se lamentaba en el mismo del ataque a la fantasía propia de una época y una sociedad marcadas por el utilitarismo. Un ataque que había comenzado por las adaptaciones teatrales de las ficciones para niños. Manipularlas para ajustarlas a criterios espurios resulta «arrogante y presuntuoso» y sus autores son «culpables de una apropiación indebida» afirma Dickens.

Denuncia, en concreto, al ilustrador George Cruishank, que modernizó en sus grabados a cuentos clásicos como la Cenicienta, incluyendo mensajes adoctrinadores contra el consumo del alcohol y del tabaco, pues se había vuelto abstemio militante. Este «defensor de la moral» no vaciló en adulterarlos, pretendiendo convertir a personajes como Pulgarcito, Barba Azul o Blancanieves en «vehículos propagadores de la Abstinencia Radical, el Libre Mercado, la Educación Popular y la Ley Seca». Por esa regla de tres, alega Dickens con ironía, habría que hacer una edición abstemia de Robinson Crusoe, suprimiendo el ron; otra pacifista, quitando los barriles de pólvora, pero dejando el ron; otra vegetariana, suprimiendo el asado de cabrito; y otra esclavista (adaptada al estado de Kentucky), en la que el personaje de Viernes recibiría una tanda de azotes dos veces por semana.

A continuación, y —a modo de ejemplo—, reescribe el cuento de Cenicienta, haciendo una parodia de lo políticamente correcto. Así, el padre de Cenicienta fallece, entre otras razones, por «la lamentable costumbre de afeitarse con agua caliente en vez de con agua fría, tal y como mandan los cánones sanitarios»; califica al hada como «uno de esos parientes de sexo femenino con los que un hombre no puede contraer matrimonio legal»; matiza que los caballos de la carroza «jamás se habían visto obligados a cumplir con la labor opresiva y dañina que suelen imponer las casas de postas a estos nobles equinos» y afirma que el príncipe llamó a un notario —tras recoger el zapato que perdió la protagonista— y juró que solo se casaría con ella, porque «tenía por principio no hacer declaraciones juradas a la ligera». Una vez que Cenicienta se desposa y se convierte en reina se dedicó a gobernar el país «bajo los principios de la Ilustración y la Libertad». Y quienes se negaron a seguir la dieta que ella seguía, «quedaron sentenciados a cárcel de por vida». Con esta caricatura el novelista convierte el cuento en vehículo de adoctrinamiento en materia de abstencionismo, sufragismo o liberación de la mujer. Y concluye que, con la reina Cenicienta, las féminas «tendrían derecho al voto, a ser elegidas para cargos públicos y a redactar nuevas leyes», de forma que, a partir de entonces, se dedicarían únicamente a ejercer tareas públicas «y nadie tuvo ya la osadía de enamorarse de ellas».

Vivimos una época marcada por el utilitarismo, y en tiempos así respetar la integridad de los cuentos de hadas se convierte en un tema de suma importancia. […] Cualquiera que se haya detenido a pensar un poco sobre el tema sabe bien que una nación sin fantasía, sin un poco de gusto por la magia, no puede, ni pudo, ni podrá jamás ostentar un lugar privilegiado bajo el sol.

El teatro moderno ya ha causado estragos haciendo lo imposible para destruir estas admirables ficciones infantiles. […] Quien se dedique a modificarlas a capricho, solo para ajustarlas a sus creencias, sean las que sean, es culpable de una apropiación indebida. A nuestro modo de ver, este tipo de manipulación siempre será arrogante y presuntuosa.

En tiempos recientes se ha infiltrado un Gran Depredador en el mundo florido de las hadas. El descubrimiento nos ha dolido y perturbado, sobre todo porque se trata de una bestia de proporciones y celo colosales. El mero asentamiento de semejante animal entre las rosas ya sería suficiente motivo de indignación, pero el asunto viene agravado porque el agresivo bicho está a las órdenes de nuestro querido amigo George Cruikshank [ilustrador que colaboró largamente con Dickens, pero al escritor no le gustó su modernización de cuentos clásicos como la Cenicienta. Además, se volvió fanáticamente abstemio y empezó a hacer numerosas ilustraciones contra el alcohol y el tabaco]. […] En un momento de grave ofuscación, nuestro estimado defensor de la moral ha decidido que Pulgarcito, Barba Azul, Blancanieves y otros miembros de la misma familia debían convertirse en vehículos propagadores de la Abstinencia Radical, el Libre Mercado, la Educación Popular y la Ley Seca. Y a tal efecto se ha dedicado a adulterar los cuentos de hadas, introduciendo en ellos estos y otros adoctrinamientos. Al señor Cruikshank no le asiste ningún derecho a retocar un texto ajeno, y desde este periódico alzamos la voz para protestar ante lo que consideramos un atropello inaceptable, se mire por donde se mire. Ahondando en lo mismo, denunciamos que haya «editado» uno de estos cuentos con el fin de promocionar su serie La Botella, esos excelentes grabados en los que advierte de los peligros del alcohol. Visto lo visto, ya solo nos resta decir que aguardamos con impaciencia una reedición mejorada de La Cenicienta, publicada por E. Moses e Hijos, fabricantes de calzado especialistas en estrategias de mercado. Otra de Abdulá, el mendigo ciego de Las Mil y una noches, auspiciada por el famoso vendedor de linimento, el profesor Holloway. Y, por último, una de Jack y las habichuelas, editada por Mary Wedlake, la popular autora de Cómo mejorar su cosecha de guisantes en tres pasos.

[…] Los grandes argumentos morales enarbolados por el señor Cruikshank para justificar los cambios que introduce en estos textos breves e inofensivos, no son más convincentes que los que nosotros utilizaríamos si nos diera por alterar sus mejores grabados. […] Imaginad una edición abstemia de Robinson Crusoe; en ella quedaría suprimida toda mención del ron. Imaginad ahora otra versión, esta vez pacifista, de la que quedarían excluidos los barriles de pólvora, pero sobrevivirían los de ron. O una edición vegetariana en la que habría desaparecido el asado de cabrito. Si se publicara una edición adaptada al estado de Kentucky, nuestro viejo y querido negro Viernes recibiría una tanda de azotes dos veces por semana. Y en una versión propiciada por la Sociedad Protectora de los Aborígenes desaparecería todo rastro de canibalismo y Robinson recibiría a los amables salvajes que desembarcan en la isla con los brazos abiertos. Y, en suma, de seguir así bastaría un siglo para que el propio Robinson fuera «editado» y excluido de la isla; claro que para entonces también la isla habría sido engullida por los vastos océanos editoriales.

[…] Vamos ahora a transcribir la historia de la Cenicienta «editada” por uno de estos benefactores para que se comprenda mejor la relevancia del nuevo negocio y el gran alcance de su misión reformadora.

«Érase una vez un hombre rico que tenía una esposa y una hija encantadora. La niña era muy bonita y a los cuatro años, sin que mediara consejo o influencia de por medio, expresó su voluntad de inscribirse en la Asociación de la Esperanza, rama infantil. Cuando cumplió nueve años su madre murió. […] La pequeña huérfana sufrió mucho con la pérdida de su madre, y durante un tiempo también el padre padeció otro tanto. Pero se recuperó, y pasado un año contrajo nuevas nupcias con una viuda gruñona que tenía dos hijas despóticas, orgullosas, y tan gruñonas como ella. […]

El padre de nuestra protagonista tenía la lamentable costumbre de afeitarse con agua caliente en vez de con agua fría, tal y como mandan los cánones sanitarios (véanse apéndice médico B y C), y ello había minado su salud de modo irreparable. Debilitado por su hábito, no fue capaz de soportar el mal carácter de su desagradable esposa, y pronto abandonó este mundo dejando a su huérfana a merced de la madrastra y las dos hijas. El trato que le daban era cruel a más no poder. La forzaban a realizar las tareas más bajas y sucias de la cocina, cosas tales como restregar los fondos de las cacerolas, lavar los platos y encender las chimeneas de la casa. Esto último revestía gravedad porque en ninguna funcionaba bien el tiro y el humo se esparcía emitiendo unos vapores contaminantes perjudiciales para los bronquios. Cuando la muchacha terminaba su labor, solía resguardarse en el único lugar de la casa que se mantenía siempre caliente y le permitía estar semioculta. Era el rincón de la cocina donde se guardaban las cenizas del hogar. Allí dormía y prácticamente vivía, de ahí que aquellas hermanas tan elegantes y altaneras le pusieran por nombre Cenicienta.

Esta era la situación cuando el rey del país decidió ofrecer un banquete a todo su pueblo. […] El hijo del rey aprovecharía la ocasión para elegir a su futura esposa entre las mujeres asistentes. Todas las muchachas casaderas del reino, y eso incluía a las arrogantes hermanas de Cenicienta, habían sido invitadas, pero como nadie conocía la existencia de nuestra heroína, ella no recibió invitación ni se esperaba que asistiera. Tendría que quedarse en casa.

Pese al desgaire, Cenicienta, que tenía un carácter muy dulce, el día de la fiesta se pasó la tarde ayudando a sus encopetadas hermanastras para que lucieran lo mejor posible. […] Era tan buena que incluso se aguantó la risa cuando vio que rompían diecisiete cordones del corsé porque, queriendo parecer más gráciles de lo que eran, se lo ceñían demasiado. Cenicienta jamás usaba esta prenda, sabía lo bastante sobre anatomía humana como para no saber el daño que causaba si se la apretaba en exceso. Claro que se abstuvo de hacer comentarios. En lo que respecta a este asunto era muy discreta, tan solo expresaba sus opiniones escribiendo cartas al director de Informes para una Ortopedia Regenerativa (precio: tres medios peniques enviados en un sobre franqueado), magacín del que era suscriptora y con el que se informaban todas las personas de bien.

Por fin llegó el momento deseado, y las hermanas encopetadas partieron hacia la sala de banquetes dejando a Cenicienta en su rincón de la chimenea. Tampoco es que a ella le importara mucho quedarse en casa. Siempre podía ocupar la mente dándole vueltas al gran debate público del momento, la Ley del Franqueo de Ultramar. ¿Se debía, o no se debía, reducir el precio de los sellos para las cartas destinadas a ultramar? En el bolsillo derecho guardaba el discurso del famoso orador Nehemias Nicks sobre el tema; era el momento de sacarlo. Se hallaba totalmente abducida por la fervorosa elocuencia de este apóstol talentoso cuando de súbito se dio cuenta de que no estaba sola en la cocina. Levantó los ojos del papel y su mirada topó con uno de esos parientes de sexo femenino con los que un hombre no puede contraer matrimonio legal (conviene puntualizarlo, el tema no suele ser de conocimiento general). Me refiero, claro está, a su hada madrina.

—¿Por qué tan sola, hija mía? —preguntó la vieja dama a Cenicienta.

—Ay de mí, querida madrina —respondió la pobre muchacha—, mis hermanastras se han ido a la fiesta del rey. Pero yo soy solo Cenicienta, y debo permanecer aquí, sentada en medio de las cenizas.

—¡Ah, no! Eso sí que no. ¡Esto no quedará así! —exclamó la vieja dama con vehemencia—. Un miembro de la Asociación de la Esperanza, rama infantil, no desespera ni se rinde jamás. Ve al jardín, querida mía, y tráeme una calabaza de Estados Unidos. Tiene que ser norteamericana porque en esa gran nación, hoy independiente, existen estados que prohíben la venta de bebidas alcohólicas. Y porque, además de sus magníficas calabazas, América ha dado al mundo una mujer que es la gloria de su sexo, la señora Amelia Bloomer, promotora del voto femenino y de la abstinencia a ultranza. Así que, ya ves, lo único que nos servirá es una calabaza de Estados Unidos.

Cenicienta corrió al jardín y regresó con la calabaza norteamericana más grande que pudo encontrar. Un gesto del hada madrina, y la virtuosa y democrática cucurbitácea se convirtió en un carruaje espléndido. Luego la vieja dama pidió a la muchacha que revisara las ratoneras y liberara a seis roedores, que de inmediato transformó en corcoveantes caballos, aunque es importante puntualizar que eran animales criados en libertad y jamás se habían visto obligados a cumplir con la labor opresiva y dañina que suelen imponer las casas de postas a estos nobles equinos. Después la mandó al establo en busca de una rata, a la que metamorfoseó en un elegante lacayo que esa noche estaría exclusivamente a su servicio, y, lo más importante, sin que ella se viera obligada a pagar unos impuestos que todos saben injustos. Por último, la envió al estanque para atrapar a seis lagartos, a los que convirtió en otros tantos sirvientes. Cada uno de ellos llevaría en la mano una petición en favor del movimiento “Acostarse Temprano para Levantarse aún más Temprano”, y cada petición llevaría estampada la firma de cincuenta mil personas favorables a esta causa. Su intención era entregársela en mano al mismísimo monarca.

Sobra decir que Cenicienta estaba encantada ante estas maravillas, hasta que el recuerdo de su pobre vestimenta echó un jarro de agua fría sobre sus ilusiones.

—Pero, madrina —alegó la muchacha—, ¿cómo voy a presentarme en palacio vestida con estos harapos miserables?

—No te preocupes por eso, querida —le respondió el hada madrina.

Dicho esto, la tocó con su varita mágica; los harapos desaparecieron por arte de magia y de pronto Cenicienta se encontró ataviada con gran elegancia. Mas no con esa ropa tan poco modesta como absurda e inconveniente que visten las mujeres de hoy en día, sino con unos pantalones bombachos de satén color azul cielo y rayas doradas atados en el tobillo, más luego una pelliza, también de satén, de color pulga salpicado con flores primaverales. Como tocado llevaba un amplísimo sombrero de paja adornado con una cinta de colores irisados cuyos dos extremos colgaban sobre su espalda. El efecto que producía todo el conjunto era femenino, recatado y de una sensatez difícil de expresar con palabras. Por último, la vieja dama le calzó los pies con un par de zapatitos de cristal, y aprovechó la ocasión para explicarle que jamás hubieran podido fabricarse con esta materia prima de no ser por la reciente abolición del impuesto sobre el cristal. […] Tras estas sabias palabras, despidió a su ahijada animándola a que disfrutara del banquete y sus posteriores discursos tanto como le fuera posible. No obstante, advirtió: pasara lo que pasara, debía regresar a casa antes de la medianoche.

La llegada de Cenicienta a la gigantesca reunión causó un gran revuelo. […]

El hijo del rey condujo a Cenicienta hasta uno de los asientos reservados para quienes habían comprado billetes rosas (VIPS) y acto seguido se enamoró perdidamente de ella. Fue un flechazo instantáneo que lo dejó traspuesto. Perdió por completo el apetito, apenas si probó sus alcachofas y se limitó a juguetear con las gachas que tenía en el plato. […]

Dieron las doce menos cuarto. […] El rey sometió a votación pública la siguiente moción: “Que se aplace esta asamblea hasta mañana”. Los que estaban a favor levantaron la mano y después hicieron lo mismo quienes estaban en contra; los votos a favor fueron mayoritarios y se disolvió la reunión. Aún no había dado la medianoche y Cenicienta pudo volver a casa sin contratiempos. Durante lo que quedaba de noche y a lo largo del día siguiente el país entero se deshizo en loas sobre la desconocida que llevaba bombachos de satén azul.

Llegada la hora, la madrastra gruñona y sus altaneras hijas quisieron asegurarse un buen lugar en la sala de banquetes, por lo que salieron de casa bastante rato antes de que se iniciara la fiesta. En cuanto se fueron, reapareció el hada madrina para metamorfosear a su ahijada en bella dama, igual que había hecho la tarde anterior. Y Cenicienta volvió a entrar en la sala al compás de la música de la familia Lambkin, y el príncipe salió a darle la bienvenida y de nuevo la condujo hasta los asientos de honor, los de los billetes rosas, dejándola instalada al lado de Su Alteza Real.

Este príncipe no solo era talentoso sino también un orador de primera línea. Hoy, además, tenía toda la velada por delante. A las ocho menos diez se levantó de la silla entre tumultuosos aplausos, vivas y un mar de pañuelos agitados. […] Cenicienta, arrebatada como los demás, perdió la noción del tiempo y se vio obligada a salir a todo correr al oír las primeras campanadas del reloj anunciando la medianoche. Justo a tiempo, porque su bello atavío se esfumó y se convirtió en harapos en el preciso momento en que cruzaba la puerta de la sala de banquetes. Sin embargo, en su precipitada huida perdió uno de los zapatitos de cristal en el interior del recinto. El príncipe lo recogió del suelo, hizo llamar de inmediato al notario —tenía por principio no hacer declaraciones juradas a la ligera— y frente al funcionario juró solemnemente que tan solo se casaría con la encantadora criatura que demostrara ser dueña de aquel zapatito.

A tal efecto redactó un anuncio para la prensa. […] Las damas que contestaron al anuncio jurando que el zapatito de cristal era suyo fueron muchas, pero a la hora de la verdad ninguna fue capaz de meter el pie en él. También las altaneras hermanastras se pusieron a la cola para probarse el calzado, y llegado el momento también fracasaron en sus intentos. Por fin llegó el turno de Cenicienta. Dio un paso al frente entre burlas y desprecios de sus hermanastras; no obstante, su pie entró sin ningún esfuerzo, encajando en el zapatito como anillo al dedo. Y aquí debemos abrir un paréntesis para alabarel buen sentido del hada madrina a la hora de elegir el vestuario de su ahijada, pues de no ser por aquellos pantalones bombachos, el príncipe jamás hubiera podido descubrir que Cenicienta tenía pies.

El enlace de la pareja se celebró con gran pompa y entre el regocijo general. Al acabar la luna de miel, el rey se retiró de la vida pública abdicando del trono en favor de su sucesor, el príncipe. Cenicienta, ahora convertida en reina, se dedicó a gobernar el país bajo los principios de la Ilustración y la Libertad. Quienes se negaron a seguir la dieta que ella seguía, y a ingerir cualquier bebida distinta a la que ella bebía, quedaron sentenciados a cárcel de por vida. Las oficinas de los periódicos que publicaron opiniones contrarias a las suyas fueron pasto de las llamas. Todos los funcionarios y portavoces del Gobierno pusieron el mayor empeño en demostrar que cualquier miembro de la oposición era un rufián y un canalla, y en consecuencia debía ser considerado un paria social y abandonado en la primera cuneta a la vista. Los castigos eran de efecto inmediato y debían aplicarse a cualquier habitante de la faz de la tierra. Además de lo dicho, la nueva reina también abrió el camino de la libertad a sus hermanas de sexo. Tendrían derecho al voto, a ser elegidas para cargos públicos y a redactar nuevas leyes. De tal modo que a partir de entonces todas las mujeres del reino estuvieron gloriosamente ocupadas ejerciendo tareas públicas y nadie tuvo ya la osadía de enamorarse de ellas. Y así, vivieron felices y comieron perdices.

Colorín colorado, este cuento se ha acabado.»

Si se tolera un primer fraude en el mundo de las hadas, nada impide que acabemos leyendo caricaturas como la que acabamos de esbozar. De hecho, es más que posible que vayamos en esta dirección. […] No permitamos que nos roben estas antiguas válvulas de escape que nos son preciosas. Señores, dejen a nuestros cuentos de hadas en paz.

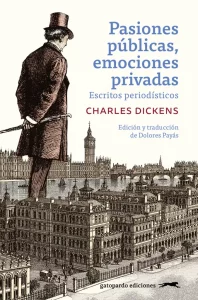

[Extractos del artículo Fraude en el mundo de las hadas, recopilado en el libro Pasiones públicas, emociones privadas, (Gatopardo, 2024, págs. 86-96). Reproducidos en Nueva Revista, con la autorización de © Gatopardo. Traducción del inglés de Dolores Payás.]

Imagen: El sueño de Dickens, cuadro de R. W. Buss, Museo de Dickens, Holborn (Londres). © Wikimedia Commons