Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosNos preguntamos qué significa ser liberal en nuestro siglo. El autor reflexiona sobre el significado irreductible del liberalismo que le sigue pareciendo el mismo hoy que en los siglos XVII y XVIII.

15 de enero de 2018 - 11min.

Nos preguntamos qué significa ser liberal en nuestro siglo. Por mi parte, diré que el significado irreductible del liberalismo me sigue pareciendo el mismo hoy que en los siglos XVII y XVIII: ser liberal es sostener de forma conjunta dos críticas que permanecen inalteradas desde entonces: por un lado, la crítica antiabsolutista; por otro, la crítica antiestamental. Si tiramos de estos dos hilos, creo que encontraremos todos los debates que normativamente interesan a cualquier persona de convicciones liberales.

De la crítica antiabsolutista nace la idea del respeto a la autonomía de la voluntad de las personas y del gobierno constitucionalmente limitado como mejor medio para proteger esa autonomía. Lo único que ha cambiado en cuatro siglos es que hoy sabemos que con la llegada de la democracia el peligro del absolutismo no prescribe, dado que este lo puede encarnar tanto el monarca –el rostro del soberano que conocieron los primeros liberales– como la propia sociedad en su conjunto, cuyo poder puede ser en ocasiones tan liberticida como el de cualquier autócrata del pasado. Dicho de otro modo, hoy podemos asegurar que cuando el gobierno se hace democrático y la soberanía reside en el pueblo, ni el principio de la limitación del ejercicio del poder sobre los individuos, ni la cuestión práctica de dónde colocar el límite, pierden una pizca de su importancia. Es más, como advirtieron tempranamente pensadores liberales como Mill o Tocqueville, los medios que la mayoría tiene a su alcance para tiranizar al individuo pueden ser más formidables y opresivos, por ubicuos, que los que tuvo a su disposición cualquier monarca absoluto de antaño.

La segunda crítica, decíamos, es la antiestamental. Es decir, la lucha contra los privilegios de cuna que el Antiguo Régimen había santificado y que impedían la libre circulación del talento en sociedad y lo que hoy llamaríamos el libre desarrollo de la personalidad o de las capacidades de cada uno. Frente al estamento o el colectivo, el liberalismo pone el énfasis en el individuo, cuya esfera de actuación no puede quedar limitada por el factor accidental de su nacimiento. De nuevo, hoy sabemos que tanto los privilegios como las situaciones de exclusión de facto encuentran la manera de reproducirse en las sociedades democráticas que consagran la igualdad formal ante la ley. Y estamos también sobre aviso de que los factores accidentales que se erigen en pretexto para levantar barreras en la sociedad van más allá de la clase social adjudicada al nacer. Sexo, raza, religión, lengua u origen nacional son también marcadores que, sutil o abiertamente, pueden ser alegados para reproducir viejos esquemas de subalternidad y privilegio. En cada uno de estos casos, el credo liberal demanda adoptar una actitud antiestamental, es decir, individualista, es decir, antidiscriminatoria.

Si la crítica antiabsolutista hace que el liberalismo se mantenga a una distancia prudencial de la democracia, receloso de la propensión al absolutismo de las mayorías, la actitud antiestamental tiende a cancelar esa distancia y lo aproxima a doctrinas igualitaristas como el socialismo. Este es el liberalismo que va, podríamos decir, de Payne a Sen, y que considera que una situación de privación material o de pobreza extrema es, al cabo, tan destructiva de la libertad personal como un poder político incontrolado.

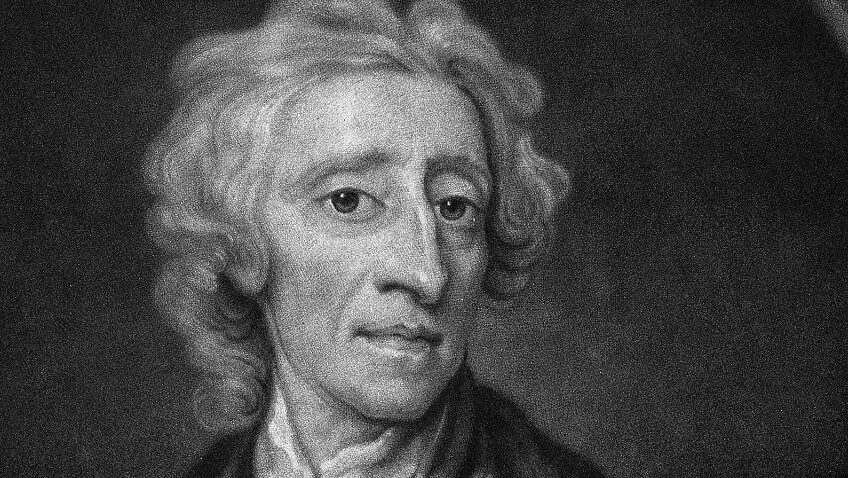

Nótese, de cualquier manera, que en ambos casos la preocupación primordial es la misma, esto es, asegurar la esfera de libertad donde el individuo podrá desarrollar sus capacidades o gustos. El liberalismo es algo, por tanto, que tiene que ver con la libertad, convertida en el ojo de la aguja por donde todo pensamiento liberal debe poder pasar. Esta afirmación no parecerá trivial si reparamos en que asume algo como presupuesto que está lejos de ser axiomático: que los hombres y las mujeres somos libres. Para explicar la distancia que en este aspecto nos separa de los primeros liberales, permitidme ahora traer un inciso de uno de las obras más conocidas del canon liberal, La carta sobre la tolerancia de John Locke. No se trata de un paso famoso, sino apenas de un inciso que me llamó la atención en una reciente relectura. Se trata de la definición de iglesia que da Locke al inicio de su Carta (los énfasis míos):

«Estimo que una Iglesia es una sociedad voluntaria de hombres, unidos por acuerdo mutuo en el objeto de rendir culto públicamente a Dios de la manera que ellos juzgan aceptable a Él y eficaz para la salvación de sus almas. Digo que es una sociedad libre y voluntaria. Nadie nace miembro de una Iglesia»

Aquí lo que me llamó la atención fue el reiterado y rotundo uso del calificativo voluntario para referirse a la pertenencia a una iglesia. Y me llamó la atención porque esa es una rotundidad que hoy no puede permitirse un liberal enterado de los debates de su tiempo, que han puesto bajo asedio la propia noción de libre albedrío. Para nosotros la libertad es un concepto controvertido que seguramente no exista en el sentido que le daban los primeros teóricos del liberalismo, esa voluntad completamente autodeterminada de la que hablaba Kant. Sabemos que nuestro libre albedrío, en caso de que realmente exista, está continuamente hostigado por nuestra biología y perimetrado por nuestras circunstancias sociales y que, si bien parece cierto, como sostiene Locke, que no nacemos miembros de ninguna iglesia, ello no obsta para que rápidamente seamos socializados en creencias y valores, en hábitos mentales que nos condicionan en medida que todavía no sabemos calibrar con exactitud pero que, en todo caso, ponen en entredicho que nuestros actos sean cabalmente libres.

Si esto fuera así, si nuestra sospecha hacia los fundamentos de nuestra conducta fuera tan fuerte como para afirmar que no hay en el mundo más que implacables relaciones sociales e invencibles instintos biológicos, ciertamente tendría poco sentido seguir hablando de liberalismo. Sin capacidad de elegir, todo el edificio de la autonomía individual se viene abajo. Afortunadamente, los liberales son dados al pragmatismo y no se dejan paralizar por tremendismos metodológicos. Es decir, para nuestros propósitos, que es el de regular la convivencia, no nos debe quitar el sueño saber si existen o no en este mundo los actos libres. Porque frente al inverosímil acto completamente autodeterminado, el acto libre, tenemos el probable acto voluntario, que es el acto que no se manifiesta como fruto de una coacción física, un acto que es empíricamente detectable. Un acto voluntario en el siglo xvii era el de pertenecer a una iglesia reformada, una de esas sectas protestantes que se habían puesto de moda en la época de Locke. Pero nosotros podemos extrapolarlo a cualquier plan o concepción de la vida buena vigente en el año 2017, plan o concepción que un liberal se siente obligado a respetar en tanto no aparezca marcado por ninguna señal de violencia, esto es, nos parezca voluntario, y no altere el orden público, esto es, no violente el orden legal que maximiza la libertad de todos.

Lo que quiero expresar con esto es que el liberalismo es una doctrina que no tiene o no debería tener ambiciones epistémicas fuertes –es política, no metafísica, como diría Rawls– y que, por tanto, se conforma con que los actos aparezcan revestidos de una apariencia de libertad, es decir, sean voluntarios. Esto implica que ante una conducta que no comprendemos la actitud por defecto del liberal es la del respeto. Respeto no significa candidez. El liberal puede sospechar en la extraña conducta de otros la existencia de una fuerte heteronormatividad distante del ideal de autonomía. Pero esa sospecha no le hace sentir el deseo de correr a liberar a una persona de sí misma. Lo que me lleva a mi definición preferida de liberal, que creo que es de Stendhal: Ser liberal es no enfadarse por las manías de los demás. En consecuencia, el liberal se prohíbe a sí mismo la libertad de moldear desde el gobierno o el parlamento el carácter de los ciudadanos. Y no es que el liberal ignore las ventajas de todo tipo que ofrecen los ciudadanos virtuosos, sino que entiende que ese aprendizaje de la virtud debe dejarse en buena medida a la esfera privada. En lugar de pensar que las personas han de ser mejoradas para que puedan ser libres, el liberal cree en la libertad como condición de nuestro automejoramiento. Mantiene con la virtud una relación análoga a la que tiene con el conocimiento: un cierto optimismo en que será el libre intercambio de ideas, y no el establecimiento de un credo o un catecismo oficial, el que haga prosperar la virtud y saber.

Si las manías de los demás no enfadan a los liberales, cabe preguntarse qué es lo que les enfada entonces. Saber cuál es su mal absoluto, su summum malum, es a veces una guía más eficaz para entender la entraña de una doctrina política que un prolijo tratado sobre sus bienes y valores. Sabemos, por ejemplo, que a los conservadores les saca de quicio el desorden, y que los socialistas detestan, por encima de todo, la desigualdad. ¿Qué es lo que no puede aguantar el liberalismo? Bien, yo diría que lo que más molesta a un liberal, deducible por cuanto llevamos dicho, es la arbitrariedad. Arbitrario es aquello que se sustrae a la razón o a la ley y se funda en el capricho o voluntad del poderoso, esto es, aquello que nos devuelve al mundo del autócrata contra el cual el liberal se rebeló. Dado que, en su grado máximo, la arbitrariedad se convierte en crueldad, me gustaría acabar proponiendo una clase de liberalismo para nuestros días que hiciera precisamente de la crueldad su némesis, su bestia negra, su absoluto contradictor.

Hacer del liberalismo la doctrina que combate contra la crueldad no es una idea mía, sino de una pensadora americana de origen centroeuropeo, una de mis últimas mentoras, una figura importante del pensamiento político del pasado siglo, acaso injustamente olvidada hoy. Se llama Judith Skhlar, y es autora de dos libros que considero muy valiosos, como son Los rostros de la injusticia y Vicios Ordinarios. Pues bien, esta pensadora acuñó un concepto de liberalismo muy claro, muy intuitivo y muy eficaz. Dice Skhlar:

«El liberalismo es la doctrina que sostiene que cada persona adulta debe ser capaz de tomar, sin miedo y sin favor, tantas decisiones efectivas sobre su vida sean compatibles con la libertad de igual tipo de los demás».

A esto Skhlar lo llama liberalismo del miedo, porque, frente al liberalismo de los dere-chos, que es el liberalismo estándar, aquí lo capital es evitar el miedo en las personas. Es decir, el énfasis se pone en prevenir una cierta disposición fisiológica, la más corrosiva de todas y no tanto en facilitar o habilitar una serie de facultades. El liberalismo del miedo es por entero compatible con el liberalismo de los derechos, cuyo máximo representante contemporáneo sería Rawls –compañero de claustro en Harvard de Skhlar– pero mantiene una prioridad lógica respecto de este, en tanto los derechos no serían sino uno de los expedientes con los que el liberalismo intentar prevenir el miedo en sus ciudadanos, porque cuando uno está seguro de sus derechos, entonces no tiene miedo.

Me parece un enfoque interesante, porque en general prefiero doctrinas que sean capaces de proporcionar a sus ciudadanos una pauta ética sencilla, intuitiva, y eficaz a doctrinas más elaboradas que traten de explicar, no cómo debemos conducirnos los unos con los otros, sino cómo debe estar diseñada la sociedad para que esta sea justa, que es lo que pasa con los liberalismos de los derechos. Estos terminan por depender de experimentos mentales (desde el velo de la ignorancia de Rawls o la subasta de derechos de Dworkin, o la propia y fundadora idea del contrato social) que inevitablemente dejan cabos sueltos, abriendo la puerta a bizantinas discusiones que buscan evitar que la doctrina sea defectiva. En cambio, un principio intuitivo como el de evitar que las personas vivan con miedo me parece una afilada navaja capaz de cortar nudos gordianos que de otra manera resultan esquivos. Un principio que hace cierta la promesa de que el liberalismo debe ser una doctrina eminentemente práctica y no metafísica.

El mandato de precavernos del miedo tiene además la virtud de devolver al liberalismo a sus orígenes humanitaristas. Porque no debemos olvidar que la defensa de la libertad de conciencia en la obra de los fundadores del credo liberal no era una preocupación teórica, sino estrictamente humanitaria. Locke, Voltaire o Montesquieu eran personas que habían visto arder a personas en las plazas de sus ciudades por causa de su fe. No es que un día decidieran que la libertad religiosa era una construcción teórica plausible. Lo que pasaba es que querían evitar el sufrimiento y el miedo a sus coetáneos, cuyos gritos de dolor en el cadalso no habían sido capaces de olvidar.

Este, me parece a mí, sigue siendo un buen motivo para ser liberal: que nadie viva con miedo. Y si ahora retomamos el comienzo de nuestra exposición, vemos cómo esos dos hilos que hemos dicho son como la trama y la urdimbre del liberalismo, la crítica antiabsolutista y la crítica antiestamental, desembocan en una aparente paradoja: que el liberalismo descansa en una psicología que es a la vez misantrópica y humanitaria o compasiva.

La misantropía nos induce a creer que cualquier persona, por recta o proba que nos parezca, tarde o temprano abusará del poder que le sea delegado, y que por ello siempre es necesario limitar constitucionalmente a los gobiernos, también cuando son electos. Con las relaciones horizontales de poder rige la misma prevención: es dudoso que el respeto mutuo brote espontáneamente del corazón de los hombres, y son por ello necesarias leyes coactivas que regulen la convivencia. Este prudente escepticismo no comporta, debo aclarar, una antropología esencialmente pesimista sobre la naturaleza humana, sino un juicio prudente sobre la facilidad con que la pasión puede ocupar el papel de la razón en la vida colectiva: «Si todos los atenienses fueran como Sócrates, la asamblea ateniense seguiría siendo un tumulto», observa Madison. Tentación absolutista y deriva tumultuaria son riesgos siempre presentes, que invitan a repartir bien los poderes y centros de decisión.

Pero junto a este componente misántropo, existe una disposición compasiva que desea evitar los efectos corrosivos del miedo en las personas, porque si queremos que todos puedan desarrollar con libertad sus capacidades o gustos, el primer requisito es poder vivir sin la pesada argolla del miedo. Ciertamente hoy no tenemos miedo a ser quemado en la plaza pública por herejes, pero hay innumerables fuentes alternativas de temor que ponen plomo en nuestras alas. Vive con miedo quien tiene su integridad física amenazada, vive con miedo quien no se somete a una coacción identitaria, y vive con miedo quien carece de recursos suficientes para afrontar, en solitario o en familia, el negocio ordinario de la vida. Si la pobreza es un mal es precisamente por eso, porque aniquila la confianza de las personas obligándolas a vivir con miedo. En todos esos frentes el genuino liberal se sabe, hoy como ayer, emplazado, y en todos estos frentes, el liberal se enfrentará a dilemas y casos difíciles sin soluciones fijas. A falta de manuales, buenas son las linternas.

*Este artículo está basado en una presentación para el curso Liberalismo y Filosofía organizado por el partido Ciudadanos en el Campus de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el 19 de julio de 2017.