Mi cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

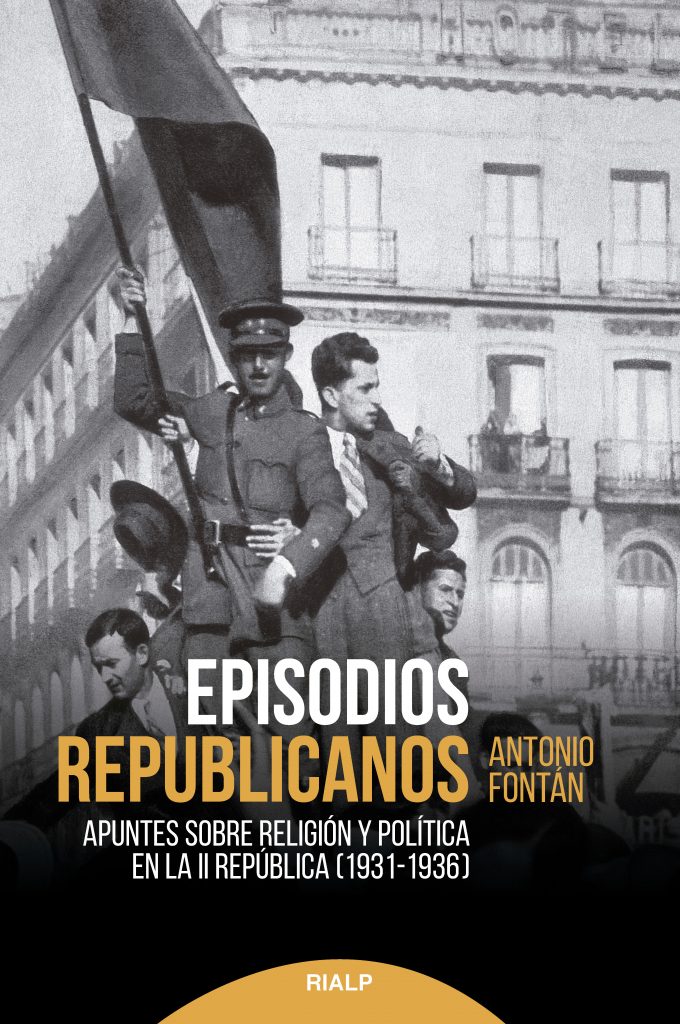

Ver productosLa Editorial Rialp rescata, 60 años después, los “Apuntes sobre religión y política en la Segunda República”

14 de diciembre de 2021 - 5min.

Hace poco más de un año, Diego S. Garrocho lanzó desde las páginas de El Mundo una pregunta: «¿Dónde están los intelectuales cristianos?» y alertaba su ausencia en la escena pública. Desde entonces distintas voces en distintas tribunas y en distintos formatos se han sumado al debate sobre cuál es el papel que éstos han de jugar en la llamada batalla cultural, que no es otra cosa que responder a los problemas que la actualidad nos plantea desde una perspectiva cristiana.

Es ahora, con el fin de aportar la voz de la historia al debate, cuando Episodios republicanos. Apuntes sobre religión y política en la Segunda República (1931-1936) de Antonio Fontán ha sido publicado por Ediciones Rialp. A través de sus 260 páginas, el autor muestra al lector las causas de la proclamación de la II República española, su desarrollo y su fin con el estallido de la Guerra Civil.

Hay que advertir al lector que esta obra quiere «servir de introducción a unos estudios más amplios de historia política y cultural de España en el siglo xx», en palabras de su autor. Por ello, no estamos ante un estudio académico o una investigación histórica, como los trabajos que Fontán publicó en vida, o de una serie de textos de carácter periodístico. Jaime Cosgaya, autor de Antonio Fontán (1923-2010). Una biografía política (Eunsa), explica, en la nota introductoria de los Episodios, que estamos ante una obra de carácter testimonial, cuyo interés reside en «la carencia de estudios que aborden las relaciones entre religión y política durante este período desde la perspectiva de aquellos sectores sociales afectados por esta problemática».

A través de sus 260 páginas, el autor muestra al lector las causas de la proclamación de la II República española, su desarrollo y su fin con el estallido de la Guerra Civil

Fontán, en los Episodios republicanos, responde a la pregunta que ahora se vuelve a formular, «¿dónde estuvieron los intelectuales cristianos?», mostrando el papel que en los años previos a instauración de la República y durante ésta habían jugado los católicos en la vida pública española, la cultura, la educación y la opinión pública.

Los capítulos iniciales están dedicados a los grupos sobre los que pivota el desarrollo de la historia: los intelectuales y la izquierda burguesa, los socialistas y anarco-sindicalistas, y los políticos y las organizaciones católicas. Parte del interés y vigencia de esta obra se encuentra en el análisis que Fontán hace de estos grupos.

La necesidad de recristianizar la cultura fue la causa por la que, en la década de los 50, Antonio Fontán, junto con Rafael Calvo Serer y Florentino Pérez Embid, emprendieran distintos proyectos, como la publicación de ensayos y reseñas en la revista Arbor del CSIC, o que los dos últimos pusieran en marcha la “Biblioteca de Pensamiento Actual” en la editorial Rialp.

En este contexto, comenzaron un trabajo al que llamaron «thesis» y que, en palabras de Fontán se componía de «trabajos de historia de la Iglesia y de los católicos en la España contemporánea» porque como intelectual católico siempre tuvo presente que las mentalidades que existen en la sociedad influyen en el desarrollo político.

El objetivo inicial fue que estos trabajos se imprimieran a finales de 1960. Pérez Embid se encargaría de la parte editorial, ya que trabajaba para Rialp, y Fontán debía elaborar los dos ensayos: el primero trataba sobre la cuestión religiosa en la II República y el segundo, sobre la religión en la universidad de la posguerra, ya que era la institución sobre la que se asentaba la cultura y debía ser un pilar la construcción de la vida nacional.

En 1960, Fontán publicó Los católicos en la universidad española actual en Rialp. Y los Episodios Republicanos han sido publicados este año en esa misma editorial.

Fontán, en los Episodios republicanos, responde a la pregunta que ahora se vuelve a formular, «¿dónde estuvieron los intelectuales cristianos?»

En Los católicos en la universidad española actual, Fontán afirma: «La fuente original de donde brotaba aquel conflicto era la inteligencia», porque la Guerra Civil fue la consecuencia de una batalla intelectual entre dos concepciones opuestas del hombre y de la sociedad que no fueron capaces de entenderse: una basada en el proceso liberal decimonónico con la clara intención de romper con la tradición histórica española y otra, inspirada en la tradición católica e histórica del país.

Episodios republicanos fue escrito entre 1959 y 1962, y su autor mostró en reiteradas ocasiones su intención de que el texto se publicase. En enero de 2022 se cumplirán 12 años de la muerte de Antonio Fontán y también, este próximo año, el texto que compone esta obra celebrará sus 60 años.

Es más, existen hasta cinco versiones de Episodios Republicanos y, en 1999, el autor preparó una edición limitada a sus amigos y conocidos que es la que se ha publicado. Cosgaya sostiene que la documentación que se conserva no precisa las razones para que no se publicara entonces.

También, señala que era un error considerar que la publicación de este texto sobre la II República pudiera dañar su figura y buen nombre al producirse malentendidos sobre su obra y pensamiento político, porque «la conciencia de lo que había sido el período republicano le ayudó a no repetir los mismos errores durante la transición democrática. Aunque, en este punto, su filiación monárquica también constituyó una referencia importante».

Han transcurrido 60 años para que los Episodios republicanos de Fontán vean la luz, sin embargo se trata de un texto muy bien conservado, porque habla al lector de la importancia de que los cristianos participen en la batalla cultural y de que los católicos estén presentes en la vida pública de este país, algo que parece escrito para los tiempos actuales.