Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosCrítica sobre la ópera de Tristán e Isolda, descripción de la música que se escucha en sus actos y su comparación.

31 de marzo de 2008 - 12min.

¡Dios mío, esto es más largo que un dolor!

A Florentino Ariza este suspiro le sobresaltó en mitad de la proyección de Cabiria, la película de Giovanni Padrone, que su acompañante, la mulata Leona Cassiani, se empeñó en ver esa noche. La propaganda mencionaba que los diálogos de aquella cinta de cine mudo estaban escritos por Gabriele DAnnunzio. Pero todavía entonces, en aquel cine, no existía la costumbre de acompañar las exhibiciones con música tocada al piano. La trama transcurría en un silencio sepulcral, tan sólo roto por el zumbido del proyector. La ironía del destino que aguardaba a Florentino era que aquella frase, tan vulgar y tan descarnada, vino a pronunciarla la reconocible voz de Fermina Daza, su amor imposible, aquella a quien llevaba esperando más de treinta años desde que, un día, por voluntad de su padre, se viese obligado a alejarse de ella para siempre. Años después estaba allí, justo detrás de él, sentada al lado de su marido, viendo aquella cinta muda.

En 1985, Gabriel García Márquez publicaba esta historia folletinesca, una auténtica novela rosa, en El amor en los tiempos del cólera (Mondadori), pero enriquecida por el tamiz de su imaginación, su particular lenguaje y el estilo inconfundible de su pluma hasta convertirse en gran literatura. El amor, ese sentimiento cada vez más cosificado, más vacío de sentido, volvía a tener en esta novela un aura simbólica, casi filosófica. Un afecto que aparecía en aquellas páginas librando un pulso contra la erosión que produce el paso del tiempo. El autor nos presentaba a aquel moderno Tristán que sólo deseaba que la muerte no le ganara «sin remedio su encarnizada guerra de amor». Historias como la de Florentino y Fermina han proliferado por doquier en el vasto mundo de las artes. Desde Calixto y Melibea, pasando por Romeo y Julieta, hasta los muy recientes Robbie y Cecilia del autor inglés Ian McEwan (Expiación, Anagrama, 2002), historia recién llevada al cine, que guarda sorprendentes paralelismos con la historia tristanesca: la presencia del mar, la herida del héroe que no se cierra, la espera infinita. Es el gran argumento del amor imperfectible a causa de un mundo convencional, artificial y atroz.

El mito medieval de Tristán e Iseo resulta más conocido por su adaptación a la ópera, que abordó, hace casi ciento cincuenta años, el compositor alemán Richard Wagner, justo en el momento en que el público conocía obras como Madame Bovary, de Gustave Flaubert, y Las flores del mal, de Charles Baudelaire. Con cada representación de esta ópera asistimos a una actualización de este mito, por mor de una interpretación musical y una concepción escénicas que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Son las ventajas de la ópera y de la música en general, que comparten una concepción de la obra de arte completamente dinámica, cuyo resultado se da en el propio proceso de creación. Podemos verla no sólo en el Festival de Bayreuth, donde se suele representar casi todos los años, sino a lo largo y ancho del mundo. Hace unos meses fue en Milán, en la Scala, y este año se ha podido ver en Madrid, en un Teatro Real que ha decidido plantear un concepto «mediterráneo», dirigido escénicamente por el catalán Lluís Pasqual y en lo musical por el zamorano Jesús López Cobos, al frente de la formación titular del teatro.

I

Programar hoy una ópera como Tristán e Isolda conlleva una gran dificultad. Primero, artística. Cantantes excepcionales y una orquesta capaz de abordar los cromatismos wagnerianos. Luego, la del público. Es gran repertorio, no hay duda, pero una duración superior a las cuatro horas se convierte en un enorme escollo si el público asiste recién salido de sus ocupaciones profesionales y con el estómago vacío. Sólo los muy melómanos permanecen conmovidos e impertérritos en sus butacas. La historia no ayuda mucho: unos amantes, que lo son a causa de un filtro de amor que beben, no encuentran otro consuelo para que su amor se haga realidad que desear la propia muerte. Sólo entonces serán felices. A esto se le añade una música distinta a la habitual, de grandes tensiones y con largas partes cantadas.

Sin embargo, como puede ocurrir en el caso de Wozzeck, de Alban Berg, el drama de Tri stán e Isolda nos evoca reflexiones que, quizá, sólo tiene para sí la música. El filósofo Eugenio Trías, en su reciente e interesantísimo libro El canto de las sirenas (Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2007), nos indica que la música se revela como una vía de conocimiento del hombre: de sí mismo y de lo que le rodea. «La música es a la vez arte y ciencia, artesanía y forma de conocimiento físico y metafísico, matemático y filosófico». Constituye una gnosis, o lo que es lo mismo, «un conocimiento que salva». La música no es sólo una cuestión emocional, que pueda servir de cauce a la expresión de determinados afectos. Esta evolución como forma de conocimiento se ha venido produciendo, al menos, desde la música del Renacimiento. El nacimiento de la ópera, a través de Monteverdi, dota al mundo de las artes de un género que resulta de la suma de varias de ellas, como la música, la literatura, el teatro, la danza y, con el tiempo, la pintura o la arquitectura. Progresivamente, la música deja de ser un mero entretenimiento para convertirse en una forma artística cada vez más popular y que trata temas cada vez más complejos, actuales, conflictivos. Desde Mozart, este cambio ha sido imparable: Schubert, Beethoven, Brahms, Wagner… Cada compositor asumió lo nuevo de su predecesor y lo cedió al siguiente corregido y aumentado. «En la música transpira, sin mediación de conceptos (y sin objetivarse en ideas) la esencia misma del mundo».

stán e Isolda nos evoca reflexiones que, quizá, sólo tiene para sí la música. El filósofo Eugenio Trías, en su reciente e interesantísimo libro El canto de las sirenas (Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2007), nos indica que la música se revela como una vía de conocimiento del hombre: de sí mismo y de lo que le rodea. «La música es a la vez arte y ciencia, artesanía y forma de conocimiento físico y metafísico, matemático y filosófico». Constituye una gnosis, o lo que es lo mismo, «un conocimiento que salva». La música no es sólo una cuestión emocional, que pueda servir de cauce a la expresión de determinados afectos. Esta evolución como forma de conocimiento se ha venido produciendo, al menos, desde la música del Renacimiento. El nacimiento de la ópera, a través de Monteverdi, dota al mundo de las artes de un género que resulta de la suma de varias de ellas, como la música, la literatura, el teatro, la danza y, con el tiempo, la pintura o la arquitectura. Progresivamente, la música deja de ser un mero entretenimiento para convertirse en una forma artística cada vez más popular y que trata temas cada vez más complejos, actuales, conflictivos. Desde Mozart, este cambio ha sido imparable: Schubert, Beethoven, Brahms, Wagner… Cada compositor asumió lo nuevo de su predecesor y lo cedió al siguiente corregido y aumentado. «En la música transpira, sin mediación de conceptos (y sin objetivarse en ideas) la esencia misma del mundo».

El libro de Eugenio Trías, que sobrepasa las mil páginas, está dividido en capítulos, cada uno de ellos dedicado a un compositor clave de la historia de la música, desde el Renacimiento hasta nuestros días, desde Monteverdi a Xenakis. Sin embargo, no es un libro de historia, sino una «trama de reflexiones» donde el filósofo concede voz propia a cada uno de ellos a partir de una sólida y compleja contextualización en el mundo de las ideas. El propio autor reconoce que no están todos los que son pero son todos los que están. En la cuneta ha tenido que dejar, quizá porque el libro ya alcanzaba un volumen no apto para su comercialización, a otros compositores igualmente destacables, como Verdi, Liszt o Shostakóvich. Cada capítulo es tan sólo una pieza del engranaje total del libro, que siempre alude a referencias y conceptos transversales. Por eso, quizá el autor se ha visto empujado a concluir el libro con una «coda filosófica» que contribuye a anclar todo el panorama anterior en la historia de la filosofía; desde sus reminiscencias platónicas —de enorme trascendencia para la fundamentación de toda la obra filosófica del autor— hasta unos «apuntes» sobre las posibles categorías que pueden encontrarse en la tradición de la música occidental.

II

«Sólo la especie humana tiene una vida infinita y en consecuencia es capaz de deseos, de satisfacciones y dolores infinitos. Pero todos están aprisionados en el estrecho corazón de un mortal; no es pues extraño que este corazón parezca pronto a explotar y no pueda hallar una expresión adecuada para el cumplido castigo de la dicha infinita o el dolor infinito». Richard Wagner encontró en El mundo como voluntad y representación, de Arthur Schopenhauer, la idea sobre la que iba a basar su teoría del drama musical, de la obra de arte total: la gesamkunstwerk. La importancia que le concede el filósofo alemán a las artes, y en concreto a la música, como cauce de expresión de esa voluntad de vivir humano, tiene como campo de pruebas la ópera Tristán e Isolda. Así, en esta ópera nos encontramos con un amor que trasciende al mundo real, a los mismos sentidos. Gracias a la música singularísima que compone el músico alemán para esta obra, se crea entre los amantes otra dimensión de la experiencia que los protege de las agresiones y los contratiempos exteriores. En definitiva, un nuevo estado en el que ya no rigen las leyes de la costumbre. «Es la búsqueda de nuevos recursos expresivos dramáticos lo que conduce a la dislocación y conmoción del edificio armónico», dice Eugenio Trías. Ahí cabe situar el famoso acorde de Tristán: Fa, Si, Re sostenido, Sol sostenido, que rompe la lógica tónica-dominante y desestabiliza el edificio armónico. «Es la música de la espera», nos dice el escritor Andrés Ibáñez en las notas al programa del Teatro Real. «Cualquier nota puede convertirse en sensible y cualquier salto armónico es posible». Las melodías infinitas y los acordes sin resolver envuelven a los enamorados en un clima de deseo, de dicha no completada. Al fin y al cabo, todo el Tristán es una lucha contra lo efímero, lo pasajero. También para Wagner, que escribió sobre esta obra: «Viviré eternamente en esta música».

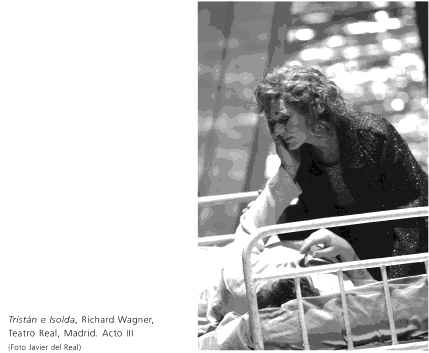

Ese deseo de inmanencia lo rescata el director Lluís Pasqual a la hora de poner en escena esta producción que ha venido del Teatro San Carlos de Nápoles. Con escenografía de Ezio Frigerio y figurines de Franca Squarciapino, el regista catalán propone un viaje en el tiempo a lo largo de la ópera. Sitúa la acción teatral en tres momentos históricos diferentes, con los que parece querer subrayar la indudable universalidad y atemporalidad de la trama tristanesca. Tres ambientaciones diferentes, que coinciden, de forma cronológica, con el momento en que el libreto de Wagner sitúa la escena, es decir, la Edad Media (Acto I); con la época en que se compuso la ópera, es decir, finales del siglo XIX (Acto II) y con el tiempo presente de director, intérpretes y público, en lo que parece un hospital militar de campaña en cualquier zona de guerra latente del globo de nuestros días (Acto III). Como único elemento que actúa de nexo entre los tres actos, el mar. Un mar en calma, omnipresente, que asiste como testigo mudo al drama de los dos amantes. Su visión contribuye a subrayar ese deseo que persiguen los enamorados de un tiempo que se detiene, que dura infinitamente, tanto como la superficie marina que se pierde en el horizonte.

III

Cuando se levanta el telón, nuestro ángulo de visión se halla en el centro de un barco medieval, mirando a proa. La luz cenital nos sitúa en las horas del crepúsculo, cuando el sol acaba de esconderse y la luna ocupa su lugar. El resto de la singladura se hará de noche, hasta que, al final del acto, cuando Tristán e Isolda, ya enamorados a consecuencia del filtro, llegan a los dominios el rey Marke. El barco en el que navegan se divide por la mitad, separando a los amantes en los momentos clave de la trama, como en los instantes posteriores a que el filtro haga su efecto. «¿Dónde estamos?», pregunta Tristán. «Cerca del fin», le responde Isolda, inquietante. La barca dividida les distancia, como presagiando el infausto destino de un amor que nunca acabará por completarse. En este acto sobresalió la soprano alemana Waltraud Meier (Isolda), que concluyó un acto lleno de expresividad y dramatismo.

Los cuernos de caza con los que da comienzo el segundo acto constituyen uno de los ejercicios de ambientación musical más notables del compositor alemán. Con esas melodías majestuosas, épicas, tocadas por trompas desde el interior del escenario, levemente apoyadas en la cuerda, nos evocan un lugar onírico, intemporal. Como en el acto anterior, acaba de caer la noche y así transcurrirá hasta que finalice el acto, cuando la luz del día volverá y, con ella, el fin de la felicidad para los enamorados. Tristán viste uniforme militar e Isolda lleva un vestido largo blanco. La escena tiene un inconfundible aire viscontiano, que recuerda a la Baviera de Ludwig II. En el centro del escenario, un fantasmagórico  árbol de ramas retorcidas, junto a un ciprés. Este acto es el más teatral de toda la ópera, con movimientos de escenario y velos blancos que rompen la monotonía de la escena. Destaca de la propuesta escénica el contraluz con el que Pasqual resuelve el momento en que ambos amantes están al fin juntos, con sus figuras recortándose contra la inmensidad de ese omnipresente mar en calma. El bajo alemán René Pape cantó con la solvencia que en él es habitual su papel del rey Marke, con un altísimo nivel artístico. En el mismo papel, destacó también el debutante en el coliseo madrileño Georg Zeppenfeld. Por su parte, Meier y Smith completaron un dúo muy notable. La cantante alemana posee un excelente sentido teatral. Evidentemente, la voz no es la de antes; ha perdido algo del brillo y la fuerza de antaño, pero mantiene todo su poder expresivo y catártico.

árbol de ramas retorcidas, junto a un ciprés. Este acto es el más teatral de toda la ópera, con movimientos de escenario y velos blancos que rompen la monotonía de la escena. Destaca de la propuesta escénica el contraluz con el que Pasqual resuelve el momento en que ambos amantes están al fin juntos, con sus figuras recortándose contra la inmensidad de ese omnipresente mar en calma. El bajo alemán René Pape cantó con la solvencia que en él es habitual su papel del rey Marke, con un altísimo nivel artístico. En el mismo papel, destacó también el debutante en el coliseo madrileño Georg Zeppenfeld. Por su parte, Meier y Smith completaron un dúo muy notable. La cantante alemana posee un excelente sentido teatral. Evidentemente, la voz no es la de antes; ha perdido algo del brillo y la fuerza de antaño, pero mantiene todo su poder expresivo y catártico.

El último acto se abre con una de las músicas más arrebatadoras de todo el catálogo wagneriano. Este comienzo vino a la mente de Wagner durante su «destierro» de Venecia, tras tener que abandonar precipitadamente la residencia de los Wesendonck, sus benefactores. El compositor se había enamorado de la esposa de su benefactor, la ya famosa Mathilde Wesendonck, para quien compuso una colección de lieder que servirían como base de Tristán. «Un mundo absolutamente lejano— escribe esos días en Venecia—, vitalmente agotado: concuerda excelentemente con el deseo de soledad. Nada toca directamente como vida real; todo es de un efecto objetivo, como una obra de arte». La cuerda grave contrasta con el desvalimiento que produce la visión de la escena propuesta por Lluís Pasqual para este acto. En una estancia excavada en la roca, sobre un acantilado, yace Tristán, convaleciente de la estocada que recibió de Melot al final del acto anterior. Kurwenal, su fiel escudero, entra en traje militar de campaña. Nos encontramos en un hospital desvencijado, en el corazón de cualquier punto actual del planeta donde se libra una guerra. No hay paredes, tan sólo unos velos que se mueven al compás del viento. Lo que vemos nos transmite que hace calor. Tristán está postrado en una cama desvencijada y espera, desesperado, que su amada vuelva. El tiempo parece transcurrir muy lento. El caballero, convaleciente, se incorpora sobre su lecho y canta, agarrado fuertemente a los barrotes, «¿Cuándo se hará de noche en tu casa?», como si se tratara de un niño pequeño que espera, desconsolado, la aparición de alguno de sus padres. Cuando por fin llega Isolda ya no hay tiempo para más. «¡Sólo una hora! ¡Sólo una hora permanece despierto! Tantos temerosos días veló ella anhelante para velar contigo aún una hora». Meier cantó un deslumbrante  liebestod, lleno de fuerza y temperamento, apoyada en una orquesta titular del Teatro Real que tocó a pleno rendimiento. No son las óperas de Jesús López Cobos obras tocadas con esa rotundidad algo redundante con que suelen abordarse las partituras wagnerianas. Con el maestro zamorano todo suena en su sitio, en la proporción y equilibrio justos para que todo se perciba sin estridencias ni barreras sonoras. Es verdad que a veces puede echarse de menos algo más de contundencia, pero el final de este Tristán e Isolda, apoyado en la calidad y la excelencia de esta cantante alemana, concluyó con un gran éxito y aceptación. Acababa así esta versión mediterránea, latina en su concepción, con dos repartos de campanillas, con apellidos habituales del Festival de Bayreuth.

liebestod, lleno de fuerza y temperamento, apoyada en una orquesta titular del Teatro Real que tocó a pleno rendimiento. No son las óperas de Jesús López Cobos obras tocadas con esa rotundidad algo redundante con que suelen abordarse las partituras wagnerianas. Con el maestro zamorano todo suena en su sitio, en la proporción y equilibrio justos para que todo se perciba sin estridencias ni barreras sonoras. Es verdad que a veces puede echarse de menos algo más de contundencia, pero el final de este Tristán e Isolda, apoyado en la calidad y la excelencia de esta cantante alemana, concluyó con un gran éxito y aceptación. Acababa así esta versión mediterránea, latina en su concepción, con dos repartos de campanillas, con apellidos habituales del Festival de Bayreuth.

En El canto de las sirenas, Eugenio Trías afirma que «la música es inmaterial, inaprensible, pero tiene un valor espiritual. Me comunica con una cierta trascendencia». Ese ir más allá es lo que aporta hoy la asistencia a una ópera como el Tristán visto en el Real. En un mundo donde todo transcurre a una velocidad de vértigo, los compases de esta ópera, si nos dejamos subyugar por ellos, comparten momentáneamente con nosotros un deseo de permanencia, de durabilidad eterna. Hay una paradoja en esta ópera que también se da en nuestras vidas. Nos pasamos el tiempo esperando largamente a poder tener uno de esos momentos que nos gustaría duraran eternamente. Cuando llegan, si lo hacen, pasan ante nosotros de forma fulgurante, en gran medida por culpa nuestra, por nuestra incapacidad de diferenciar lo importante de lo accesorio. El deseo de eternidad frente a la fugacidad de lo real. En esto consiste Tristán, en prolongar un estado sensorial e intelectual, esa «embriaguez del instante en que la belleza deslumbra», como escribió Thomas Mann, por encima de la contingencia de lo material.