Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosEl autor detalla las primeras biografías que se escribieron sobre Tomás Moro y la diversidad de concepciones que sobre él existieron dependiendo del contexto político. Pese a los intentos de silenciar su relevancia, la vida de Tomás Moro resultaba atractiva dentro y fuera del mundo inglés. De hecho, las narraciones sobre su trayectoria sirvieron para conformar el género biográfico moderno debido al interés político y religioso que suscitaba su figura.

4 de febrero de 2014 - 12min.

Durante su vida, Tomás Moro (1478-1535) fue un hombre muy conocido por las élites diplomáticas de media Europa; mantuvo una relación directa con varias de las figuras más destacadas del Humanismo de principios del Quinientos, y sus obras impresas —sobre todo Utopía (1516)— corrían por las universidades y los gabinetes de los eruditos del momento. Por su inteligencia y por su carácter afable, desempeñó siempre, en palabras de Erasmo, «el papel de un hombre para todas las horas» en el gran teatro del mundo que le correspondió vivir.

Su estancia en la Torre, su proceso y su muerte en el cadalso el 6 de julio de 1535 fue uno de los acontecimientos de mayor resonancia de aquella primera mitad del siglo, ya de por sí turbulenta. Durante ese verano, salieron de Inglaterra multitud de despachos, cartas y relaciones con su historia, hacia todas las cortes y todos los rincones de Occidente. Algunas de ellas se imprimieron en un pliego suelto, como hojas volanderas, y llevaron la noticia a un número muy elevado de lectores. Es el caso de la Carta enviada de Inglaterra por un mercader español, de la muerte gloriosa del maestro Thomás Moro, Chanceller mayor del dicho reyno, que vio la luz en Londres, y en castellano, ese mismo año de 1535. Y, fuera de la isla, fue grande el impacto de su martirio entre los humanistas, que escribieron sobre su persona sentidos elogios y elegantes elegías latinas.

RECUERDOS DE FAMILIA

El tratamiento de la figura del antiguo canciller va a cobrar desde ese momento formas diferentes, y se va a transmitir en textos de muy distinta naturaleza, según las particularidades de cada época y las intenciones de sus respectivos autores. En los años finales de la vida de Enrique VIII, y durante el reinado de su hijo, Eduardo VI (1547-1553), continuó la represión sobre aquellos que querían ser fieles a la vieja religión. Durante esa primera época, la me-moria de Moro seguía viva entre sus familiares y amigos, pero el rey había prohibido su recuerdo público.

Con el reinado de la reina María (1553-1558) y su matrimonio con Felipe II volvieron las esperanzas de aquellos que habían estado reprimidos, pero al fallecer sin un heredero y disfrutar de un gobierno tan breve, no se consiguió la ansiada normalización religiosa del país. Hacia 1557, en este nuevo contexto de libertad, William Roper —el marido de Margaret, la hija mayor de Moro— quiso poner en claro, negro sobre blanco, sus recuerdos sobre su suegro: «Consciente de que ningún otro hombre en vida le entendió mejor que yo, […] pues residí de continuo en su casa por espacio de más de dieciséis años, he pensado […] dar a conocer aquellos asuntos tocantes a su vida en la medida en que en este momento los puedo recordar» (trad. Álvaro Silva, 2000). Se trata de un relato sencillo, sin pretensiones eruditas, que conserva el calor de la anécdota familiar, y que se interesa más por sus méritos de hombre fiel a su religión y su conciencia que por su trayectoria de hombre de letras. Roper confió sus papeles a Nicholas Harpsfield, que compuso, a partir de ellos, un nuevo relato de la vida del mártir. Su tono es marcadamente apologético y hace uso de un buen número de fuentes directas. Pero, ante la subida al trono de Isabel I (15581603), los recuerdos de Roper no llegaron a la imprenta hasta la edición parisina de 1626, y la biografía de Harpsfield tuvo que esperar hasta el siglo XX para ver la luz.

Un sobrino de Moro, William Rastell, escribió por entonces otra biografía, de la que no conservamos más que algunos pequeños fragmentos. Rastell llegó a ser magistrado en tiempos de la Reina Virgen, pero murió en el exilio. Su relato es el que ha transmitido con mayor precisión los detalles del proceso de Fisher y de Moro, quizá porque fue testigo de ellos en sus días de estudiante de leyes.

LOS AÑOS DE HIERRO

El mismo año de su coronación, la reina Isabel I restableció el Acta de Supremacía, se erigió en cabeza de la Iglesia de Inglaterra y volvió a imponer las formas de culto que había introducido su padre. Y en 1562 Pío IV prohibió a los católicos asistir al oficio de las parroquias anglicanas. Así, los que obedecieron al Papa y no acataron la autoridad religiosa de la reina fueron llamados recusantes (recusants), y fueron perseguidos o marginados desde entonces y durante siglos. Ante esta beligerancia, Pío V excomulgó a Isabel I en 1570, por lo que se convertía (para los católicos) en una reina ilegítima, su gobierno en una tiranía y no existía ya el deber moral de obedecer sus leyes. Como contrapartida, las autoridades inglesas interpretaron todas las manifestaciones de la práctica religiosa católica como delitos políticos.

La atención pastoral de los católicos se realizaba por entonces de forma clandestina. Con el tiempo, fueron desapareciendo los presbíteros del reinado anterior —los llamados sacerdotes marianos— y era necesario habilitar nuevas iniciativas para mantener la fe en la antigua isla de los santos. Con este objetivo, William Allen fundó, en 1568, al modo de los colleges de Oxford, un colegio en Douai, una ciudad universitaria cercana a Calais donde se reunían los exiliados ingleses, al que atrajo a los mejores seminaristas británicos para formarlos y preparar su retorno a Inglaterra, donde iban a desempeñar su labor en medio de grandes privaciones, y donde encontrarían, en muchos casos, el martirio. El acoso de los espías de la reina sobre este colegio era tal que se tuvo que trasladar a Reims en 1578. Pero el proyecto de Allen, en su conjunto, resultó todo un éxito y se hizo necesario abrir otro colegio en Roma en 1579 bajo la dirección de los jesuitas. La Compañía de Jesús tenía experiencia en este tipo de centros: con la intención de frenar el protestantismo alemán había fundado en 1552, en la Ciudad Eterna, el Colegio Germánico, que sirvió de modelo para el de los ingleses. Allen pidió también al padre general de los jesuitas que enviara misioneros a Inglaterra. No era un asunto sencillo pero, después de muchas dudas, accedió. En 1580 llegaron a las blancas costas de Dover Edmund Campion y Robert Persons, antiguos alumnos de Oxford, e iniciaron la Misión de Inglaterra. En poco tiempo, y siempre en la más profunda clandestinidad, desarrollaron una sorprendente labor pastoral e intelectual, escribiendo libros y panfletos en defensa de la antigua religión. Hasta que Campion fue delatado y martirizado de forma brutal en Londres a finales de 1581. La Europa católica dio gran publicidad a este hecho e Isabel respondió endureciendo su legislación represora: se prohibió la celebración de la misa y se organizó una red de espías para desarticular y ahogar todas las iniciativas católicas, se establecieron cuantiosas multas para aquellos que no acudieran a la función anglicana, y desde 1585, el simple hecho de ser sacerdote católico era motivo de ejecución. Entre esa fecha y 1603, en que fallece la reina Isabel, murieron por esta ley 146 misioneros.

A pesar de la represión y de la imposición del silencio, la figura de Tomás Moro seguía viva por entonces en el recuerdo de los londinenses, como atestigua el drama Thomas More (trad. Rice y García-Máiquez, 2012), que debió de componerse en estos años. Pero muchos católicos abandonaron su país y se reorganizaron en distintas comunidades, sobre todo en Flandes, Italia y España. Y, en el exilio, Moro pasó a ser un referente indispensable para los que querían ser fieles a su país y a sus convicciones. En este contexto, se han de señalar dos historias generales sobre el cisma inglés, de amplia difusión, que colaboraron enormemente en la extensión de su memoria. La primera fue la compuesta en latín por el irlandés Nicholas Sanders: De origine ac progressu Schismatis Anglicani. La muerte le sobrevino antes de llevar la obra a la imprenta, pero su manuscrito lo recogió y revisó el padre Edward Rishton, y lo dejó en manos de Persons —que había conseguido salir vivo de Inglaterra y lideraba la reorganización de los católicos ingleses en el continente— que lo publicó en su imprenta clandestina de Colonia en 1585. Se lo llevó después a Roma, donde lo volvió a dar a la estampa en 1586. A la zaga de esta obra, el jesuita Pedro de Ribadeneyra escribió la Historia eclesiástica del cisma del reino de Inglaterra (Madrid, 1588), que fue muy leída en los territorios de habla hispana. A pesar de sus imprecisiones, estas dos obras se han tenido, durante mucho tiempo, por las mejores fuentes de información sobre estos sucesos en la cultura católica. Y ambas sitúan a Moro en el punto central de las disputas de su tiempo.

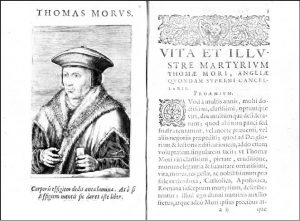

Pero la primera biografía impresa de Tomás Moro, en sentido estricto, fue la preparada por el sacerdote inglés Thomas Stapleton, otro exiliado que llegó a ser profesor de Sagrada Escritura en Lovaina. En su destierro en los Países Bajos consiguió información de primera mano sobre el antiguo lord canciller, a la que incorporó sus propios recuerdos, y publicó en Douai un libro en latín titulado Tres Thomae (1588): un extenso volumen sobre el apóstol santo Tomás y sobre los dos mártires ingleses del mismo nombre, santo Tomás Becket (1117-1170) y Tomás Moro, en una clara presentación de este último como un gran santo de la cristiandad. Todo apunta a que esta obra debió de interesar mucho a los españoles del momento. En la Biblioteca Nacional conservamos una traducción al castellano, manuscrita, de 1601, del apartado dedicado Moro. Y el ejemplar de la primera edición que custodia la Universidad de Salamanca muestra todavía la huella de un gran uso: una mano desconocida, con letra de finales del siglo XVI (o muy de principios del siguiente), ha dejado sobre el volumen multitud de anotaciones y de marcas de lectura. Pasó por las 26 páginas dedicadas a la vida del apóstol Tomás con poco interés, pero en las 141 dedicadas al antiguo obispo de Canterbury deja algún rastro de su paso en 38 de ellas, con referencias a otros libros, llaves, asteriscos o simples subrayados; y en el apartado dedicado a Tomás Moro —una obra magna de 275 páginas— hace anotaciones sobre más de cincuenta. Estamos por fin ante la primera biografía de Moro que pudo llegar al gran público, con muchos detalles sobre su vida, con 21 capítulos que nos narran su nacimiento, su niñez y dan cuenta de sus estudios y sus años juveniles (Adolescentiae mores, studia, actiones) hasta llegar a su martirio (De beata morte & illustri martyrio Thomae Mori), con poemas laudatorios, abundante documentación (como las cartas que escribió a Margaret cuando estaba en prisión) y un grabado con su efigie, posiblemente la primera difundida a gran escala. La vida de Moro que ofrece Stapleton es mucho más completa que las anteriores, y toda la narración se dispone para presentar al biografiado como un ejemplo de santidad. Lamentablemente, no he conseguido encontrar ninguna conexión clara entre las marcas de nuestro anónimo lector, ni un propósito o interés determinado.

EL «DISCURSO» DE FERNANDO DE HERRERA

La muerte de María Estuardo (1587) y las incursiones de los corsarios llevaron a Felipe II a decidirse por la empresa militar para terminar con el problema inglés. Pero el fracaso de la Gran Armada en 1588 desbarató sus intenciones y motivó un nuevo cambio de rumbo en las iniciativas por mantener la fe de los que seguían en aquel reino. El colegio de Reims, que estaba pasando sus horas más bajas por la muerte de su patrono, el duque de Guisa, ese mismo año, ya no podía seguir liderando la empresa. Y el de Roma era insuficiente. Así las cosas, Persons viajó a Madrid en 1589 para pedir al monarca español su apoyo en un nuevo proyecto: la construcción, bajo patronazgo real, de dos colegios-seminarios para jóvenes ingleses que, después de formarse, volverían a ejercer su ministerio en la isla. Con la respuesta afirmativa del Rey Prudente, Persons abrió un colegio en Valladolid en 1589 y otro en Sevilla en 1592. Y todo apunta a que este último se instaló, de forma privilegiada, en el centro de la vida social y cultural de la ciudad.

Sevilla era la puerta de las Américas y una de las grandes urbes de la Monarquía Hispánica. Es lógico, por tanto, que Persons la eligiera como sede para uno de estos nuevos seminarios. Hay que añadir también que era entonces arzobispo de esa ciudad el cardenal Rodrigo de Castro, un hombre muy sensible a los intereses de Persons, no en vano había sido uno de los acompañantes del príncipe Felipe a Inglaterra cuando fue a casarse con María Tudor, y acogía en su diócesis a varios eclesiásticos ingleses exiliados. De Castro colaboró con Persons para la puesta en marcha de dicho colegio y es muy posible que fuera él quien alentara a Fernando de Herrera a escribir una nueva semblanza de Moro. El hecho cierto es que ese mismo año de 1592 sale de la imprenta sevillana de Alonso de la Barrera un librito dedicado al arzobispo, con el título de Tomás Moro (ed. Francisco López Estrada, 2001). Una publicación que sirvió para dar la bienvenida a los nuevos colegiales, y que refleja el interés de los sevillanos por nuestro canciller y por los sucesos de Inglaterra.

Pero no estamos ante una biografía al uso. En los preliminares se hace referencia al libro con un título más elocuente: Discurso de la vida de Tomás Moro. Herrera era un hombre muy versado en las letras antiguas y en las modernas, y dominaba los modos retóricos que convienen para cada ocasión. Así, Discurso se ha de entender como una exposición en prosa, de extensión media, más bien breve, en la que se proyecta un juicio o una visión del mundo. El embrión de lo que será con los años el ensayo moderno. En sus páginas, el poeta Herrera quiere mostrar la condición virtuosa de un hombre moderno y realiza un panegírico de Moro como mártir civil. Para ello, atiende a unos cuantos sucesos de su vida (en los que sigue esencialmente a Sanders y Stapleton), pero solo a aquellos que resultan pertinentes para sus intenciones, de forma que prima la lección moral sobre la exposición biográfica, con el objeto de sostener dos ideas: que todo monarca necesita consejeros que lo inclinen a la virtud, de forma que sepa dirigir sus esfuerzos hacia el bien común, y que, de no ser así, todo gobierno deviene en una tiranía.

Al tratarse de una obra que no aporta datos relevantes sobre la vida de Moro, no goza de gran estimación entre los estudiosos del periodo. Pero no hemos de situarla dentro de la tradición de las biografías de pretensión historiográfica, sino dentro de los intereses del humanismo sevillano del momento y de la reflexión política sobre las condiciones y los límites del poder en el cambio de siglo (Mariana, Molina, Suárez, etc.). Se ha de entender como una pieza dentro de la tradición de las vidas ilustres que retomó el Humanismo, y que suponía una selección de sucesos ejemplares acompañados de una lección moral que dio lugar al género de los espejos de príncipes.

Otra biografía, algo posterior, fue firmada por las iniciales Ro. Ba., cuya identidad todavía desconocemos. Debió de componerse en torno a 1599, pero la mayoría son materiales procedentes de Stapleton y Harpsfield. Y un bisnieto de Moro, Cresacre Moro, editó en 1630 otra vida del canciller, sin novedades reseñables. A partir de ese punto, conviven el silencio con alguna que otra reedición de las obras apuntadas, y su memoria no vuelve al primer plano del escenario intelectual hasta el siglo XIX.

Una vez abandonada la tradición medieval de las vidas de santos, más interesadas por la práctica devota que por el rigor histórico, con el inicio de la modernidad y su nueva percepción del hombre y el mundo, nace el propio concepto de biografía; ciertamente aún no en el sentido actual de minuciosa investigación de fuentes documentales, pero sí en el sentido de relato de la historia de una persona en cuanto tal. Y, dentro de esta trayectoria, la narración de la vida de Moro tiene una importancia sin igual en la época: por haber servido para decantar dicho género, por el número de biografías que llegó a suscitar —siempre al amparo del exilio católico en Europa— frente a otros personajes del momento, y por la relevancia que su recuerdo y la evocación de su figura llegó a adquirir en los cambios políticos y religiosos de la Edad Moderna.