Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productos

15 de enero de 2024 - 12min.

Francisco Carrión (Granada, 1986). Periodista de El Independiente, es autor de El Cairo, vidas en el abismo (Península). Fue durante once años corresponsal de El Mundo en Egipto. Ha cubierto la fallida transición democrática en Egipto y el auge del Estado Islámico en Siria e Irak, además de los movimientos políticos de la última década en la península arábiga.

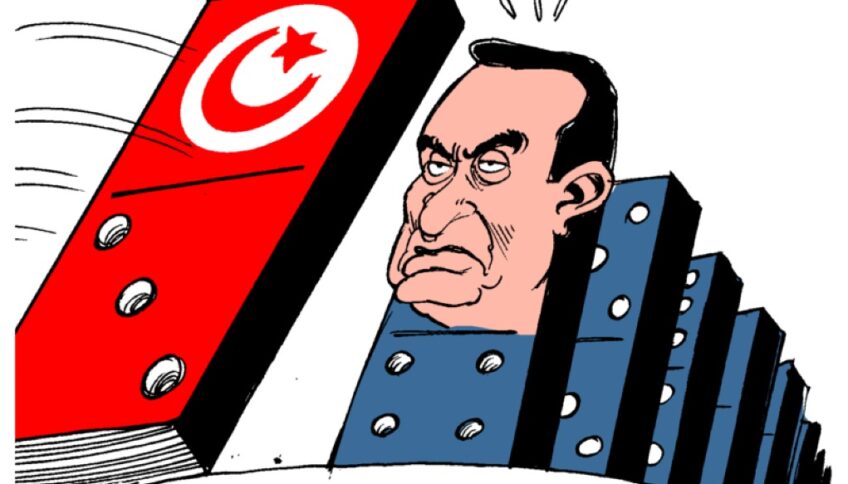

La oleada de protestas callejeras que se produjo en el Norte de África y Oriente Próximo en 2011 parecía un paréntesis de primavera dentro del mundo árabe, pero han resultado ser «un tsunami histórico», con consecuencia de largo alcance, según indica el profesor Jean-Pierre Filiu, autor de Del Estado profundo al Estado Islámico. Comenzó cuando un tunecino de 26 años se inmoló en protesta por las condiciones de una sociedad pobre, sin libertad y carente de porvenir, controlada con mano férrea por autócratas. La onda expansiva alcanzó a tres gobernantes: el tunecino Ben Alí que huyó a Arabia Saudí, el libio Gadafi que fue ejecutado; y el egipcio Hosni Mubarak que fue juzgado y condenado, inicialmente, a cadena perpetua. Y tuvo réplica en Siria, donde la reticencia de Bashar Asad a aceptar reformas hundió al país en una larga guerra civil. Se propagó, además, a Marruecos o Arabia Saudí, entre otros países, que ante las demandas de la población acometieron reformas meramente estéticas.

¿A qué obedecían las protestas? A las dramáticas desigualdades sociales de esos países; a la incapacidad del Estado para ofrecer un mínimo bienestar a sus ciudadanos; a la corrupción de los gobernantes y las élites económica; a la falta de libertades políticas; a la manipulación de las citas electorales y a la impunidad de aparatos policiales que violaban los derechos humanos. Mubarak, por ejemplo, no solo no logró reducir la pobreza, pese a las reformas económicas, sino que ahondó los abismos sociales y propició la corrupción, representada por los magnates de su formación política, el Partido Nacional Democrático. Y su sucesor Al Sisi, ha enviado a la cárcel a decenas de miles de políticos, activistas e intelectuales. Tampoco está mejor Túnez, donde el presidente electo Kais Saied, se arrogó en 2021 plenos poderes, cesó al Ejecutivo; disolvió el Parlamento y retiró la inmunidad a los diputados. Y siguen vigentes las razones de la Primavera en Siria, con Asad apuntalado en el poder con el respaldo militar de Rusia e Irán; así como en Libia convertido en un reino de taifas de disputas tribales. Trece años después nada ha cambiado porque los problemas estructurales de esos países siguen sin resolverse: despotismo, injusticias sociales y corrupción. A la vieja herida de esa región, el conflicto palestino-israelí —ahora reavivado—, se suma una élite política y económica renuente al cambio; amplias capas de la sociedad manipulables y un aparato de seguridad represor.

Los especialistas consultados por el autor del artículo coinciden en señalar, a modo de conclusión, que la Primavera Árabe ha sido una oportunidad perdida, y que el gran peligro es ahora el crecimiento del movimiento yihadista, convertido en salvavidas de esos regímenes, singularmente en Siria y Egipto. Todo ello terminará afectando a la otra orilla del Mediterráneo, en forma de refugiados o amenaza terrorista. «Será imposible para Europa vivir con un mundo árabe en continuo estado revolucionario entre regímenes próximos al colapso» apunta Jean-Pierre Filiu. ¿Antídoto? No hay otra que «pluralismo, democracia y libertades».

Fue un tunecino humilde y hasta entonces anónimo quien a finales de 2010 prendió la mecha que en cuestión de semanas se propagó por el mundo árabe, haciendo que los pilares de décadas de autocracia se tambalearan violentamente. A finales de aquel año Mohamed Bouazizi, de 26 años, buscó un bidón de gasolina y una cerilla y se inmoló. Fue su arma contra la desesperanza de una sociedad joven pero huérfana de porvenir. Su óbito fue la pólvora que incendió una región castigada por las dictaduras militares. La Primavera Árabe, como se bautizó a esa oleada de protestas callejeras sin líder definido que desfiló por las calles del norte de África y Oriente Próximo a lo largo de 2011, precipitó el otoño de los patriarcas: el tunecino Ben Ali huyó a Arabia Saudí, donde falleció en 2019; el libio Muamar el Gadafi fue ejecutado a sangre fría a finales de 2011 en su ciudad natal Sirte; el egipcio Hosni Mubarak fue juzgado y condenado inicialmente a cadena perpetua pero falleció en libertad en 2020 tras un proceso judicial que prolongó su impunidad.

El seísmo también conoció réplicas en Siria, donde la reticencia del régimen de Bashar Asad a ceder ante cualquier reforma hundió al país en una larga guerra civil aún inconclusa; Yemen, la nación más pobre de la Península Arábiga donde una contienda civil sigue hoy agravando las penurias; o Bahréin, una diminuta isla de 765 kilómetros cuadrados enclavada en golfo Pérsico que fue testigo de la represión ejercida contra una población de mayoría chií sometida a los Al Jalifa, la familia real suní que gobierna el territorio desde hace tres siglos.

El estallido social se extendió, además, por otros países de la región, desde Marruecos hasta Arabia Saudí obligando a acometer reformas en su mayoría estéticas para calmar las demandas de la población. Las semillas del terremoto que desde 2011 ha alumbrado los años más turbulentos de la historia reciente del mundo árabe son diversas, pero tienen factores en común entre los países que fueron escenario de las revueltas y hoy aún tratan de digerir su legado. En las calles de Túnez, Libia, Egipto o Siria se compartieron lemas: Abajo el régimen o Pan, libertad y justicia social. Se habló, además, de dignidad. En El Cairo, la céntrica plaza Tahrir se convirtió en icono de unas reclamaciones basadas en las dramáticas desigualdades sociales de regímenes que, como el egipcio, abrazaron en la década de 1970 el libre mercado; la incapacidad del Estado para proporcionar esperanza y un mínimo bienestar a sus ciudadanos; la corrupción de la élite económica; la ausencia de libertades políticas; la recurrente manipulación de las citas electorales o la impunidad de un aparato policial plagado de violaciones de los derechos humanos.

En el país más poblado del mundo árabe, las tres décadas de Mubarak en palacio habían dejado una sociedad de abismos. En el exterior se había proyectado como un líder que había mediado entre palestinos e israelíes y se mantuvo leal a Estados Unidos y su millonaria ayuda castrense. Mubarak había sobrevivido a seis tentativas de atentado y a la insurgencia islamista en el sur del país, pero había fracasado en la tarea de detener el desbocado crecimiento demográfico, la bomba relojería del país al final de su era, —había 84 millones de almas y hoy superan los 100—. Las reformas económicas que impulsó no sólo no disminuyeron la pobreza, sino que ampliaron los abismos sociales y la corrupción, representada por los magnates que integraron su formación política, el disuelto Partido Nacional Democrático. «Su mandato incluyó la reconciliación con el mundo árabe mientras mantenía la paz sellada con Israel, una larga batalla contra el terrorismo interno y el intento de conectarse a la economía global», explica la analista estadounidense y experta en Egipto Michele Dunne. «Pero también fue un tiempo de corrupción rampante, clientelismo, estancamiento político y abusos generalizados de los derechos humanos», agrega.

Una explosiva combinación de factores que hizo combustión en 18 días de protestas en Tahrir y determinó la senda de una errática transición política, marcada por la colaboración primero con los Hermanos Musulmanes —el principal actor político tras el ocaso de Mubarak y su partido— y su choque posterior. En 2013, el ministro de Defensa Abdelfatah al Sisi, lideró un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente el islamista Mohamed Mursi, elegido en las primeras y hasta la fecha únicas elecciones libres del país. Desde entonces Al Sisi, hoy presidente, ha reconciliado al país con seis décadas de regímenes militares, con una campaña de represión y hostigamiento de cualquier disidencia que ha enviado a la cárcel a decenas de miles de políticos, activistas e intelectuales.

En el caso egipcio, como en el tunecino con Mohamed Bouazizi, hubo una figura y una tragedia que lograron sacudir la apatía de amplios sectores de la opinión pública. En las calles siempre caóticas de Egipto el joven Jaled Said simbolizó el aldabonazo. En junio de 2010 Jaled fue linchado hasta la muerte por dos policías en las calles de la mediterránea Alejandría. La imagen de su cráneo destrozado y su rostro desfigurado por la brutalidad de los agentes le convirtió, para muchos, en el primer caído del cambio que estallaría a principios de 2011. El fotograma y los detalles de su agonía, ampliamente difundidos en un momento de auge de internet y las redes sociales como un espacio de cierta libertad al que el régimen aún no había logrado extender la censura, llevaron a muchos a reconocerse en Jaled, un joven que soñaba con emigrar a Estados Unidos para prosperar . «Hubo antes muchos otros Jaled pero mi familia no aceptó las amenazas y habló. Desde el primer día dimos la cara y denunciamos que mi hermano había muerto por publicar en internet un vídeo en el que se ve a varios policías traficar con droga», cuenta su hermana Zahra.

Su muerte sirvió para que millones de almas salieran súbitamente del letargo. Cualquiera podía correr la suerte de Jaled Said. Cualquiera podía ser aquel joven de clase media al que le dolía la deriva de su país. En el refugio de la red había comenzado ya la rebelión. Junto al ejecutivo de Google, Wael Ghonim, el joven Abdelrahman Mansur alumbró la página de Facebook Todos somos Jaled Said que con el paso de los meses llegaría a ser lugar de convocatoria de las movilizaciones que germinaron el 25 de enero, coincidiendo con la celebración del día de la policía y el viento a favor de la revolución de los jazmines en Túnez. «Abrimos la página para denunciar las torturas que se registraban en las comisarías egipcias. El espacio logró atraer a muchos jóvenes no politizados que jamás se habían unido a un partido como consecuencia del cierre de la esfera pública decretado por Mubarak. Consiguió captar la atención de cientos de miles de personas y organizar marchas silenciosas antes de la revolución. Desde la página se eligió la ubicación de las protestas y los puntos de encuentro de las marchas del 25 y 28 de enero. A partir de entonces, el liderazgo quedó en manos de la gente y las calles», evoca Abdelrahman desde su exilio estadounidense.

El autorreconocimiento nutrió una rabia popular que se propagó imparable. El régimen no supo ni quiso admitir las pulsiones de cambio de era. Mubarak, como había hecho antes Ben Ali, acabó dejando el poder tras negarse durante días a tal escenario. Tras el mutis por el foro de ambos, los dos países presenciaron el auge fugaz del islam político, que durante décadas había ido ampliando su base social a través de labores de beneficencia allá donde las instituciones estatales habían renunciado a llegar. Sus errores, su incapacidad para compartir el poder o la pervivencia de un Estado Profundo explican los acontecimientos de la última década.

Con Siria sumida todavía en una guerra civil y Asad apuntalado en el poder mediante el socorro militar de Rusia e Irán; y Libia trasfigurada en un reino de taifas de disputas tribales, las razones que condujeron hace trece años a las revueltas siguen completamente vigentes, con la emigración hacia Europa como uno de los síntomas de las demandas nunca satisfechas. Países como Túnez o Egipto transitan una delicada situación económica, con sucesivos rescates del Fondo Monetario Internacional y unas reformas que han arrasado a la clase media. En Túnez, la última de las esperanzas de la Primavera Árabe, el presidente elegido en las urnas es Kais Saied, un outsider de la política que se ha aliado con las fuerzas de seguridad y, que en 2021 se arrogó plenos poderes: cesó al Ejecutivo; suspendió y disolvió el Parlamento y retiró a sus señorías la inmunidad parlamentaria. La mayor parte de la oposición boicoteó las elecciones parlamentarias de diciembre de 2022. «Túnez sigue siendo una democracia, pero una democracia sometida a tensiones», apunta Youssef Cherif, director de la sección tunecina del Columbia Global Centers. «Hay un claro giro autoritario y se están aplicando leyes draconianas».

«Oriente Próximo vive desde 2011 una crisis revolucionaria. Los regímenes árabes han agotado su momento histórico. Para sobrevivir están gastando una energía y movilizando apoyos externos a un nivel inconcebible. Siria no conocía un nivel de violencia como el actual desde el siglo XV y Egipto desde finales del XVIII. Son cantidades increíbles las que consume Siria en concepto de apoyo militar y financiero de Irán y Rusia; y Egipto, del golfo Pérsico. Para evitar cualquier concesión al movimiento democrático y la protesta popular, han manipulado directamente en Siria y favorecido indirectamente en Egipto el crecimiento de los movimientos yihadistas de un modo sin precedentes», señala Jean-Pierre Filiu, profesor del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y autor de Del Estado profundo al Estado Islámico, un ensayo que retrata la estrecha colaboración de los dictadores árabes con el movimiento yihadista que se ha convertido en salvavidas de los regímenes contra los que se sublevaron cientos de miles de personas en 2011.

«En Oriente Próximo vivimos un tsunami histórico pero pensamos que se trataba de un paréntesis de primavera», sostiene. El camino hacia la democracia, el que recorrieron el sur de Europa o América Latina a finales del siglo pasado, es hoy una utopía en el norte de África y Oriente Próximo. Al efecto distorsionador de la madre de todos los conflictos, el palestino-israelí que hoy vuelve a primera plana tras 75 años de crisis sin fin, se suman las injerencias extranjeras, una élite política y económica que rechaza las cesiones, un conflicto generacional sin resolver, las existencias de amplias capas de la sociedad con escasa formación y susceptibles de la intoxicación mediática y un aparato de seguridad que repele cualquier reforma. «La de 2011 fue una revolución contra el despotismo, las injusticias sociales y la corrupción y todas esas enfermedades siguen hoy extendidas por el país», admite Hasan Nafaa, profesor de ciencias políticas de la Universidad de El Cairo que pasó meses en prisión por sus críticas al gobierno egipcio. «El régimen actual es incapaz de resolver los problemas de la gente. El 60 por ciento de la población está bajo el umbral de la pobreza. El aparato de seguridad controla por completo los medios de comunicación. No existe oposición política ni división de poderes. Las elecciones son una farsa porque la intervención del aparato de seguridad es tan intensa que hasta escogen a los aspirantes. Ni siquiera hubo candidatos reales contra Al Sisi en las presidenciales», detalla Nafaa.

Las semillas del cambio que no llegó en 2011 volverán a protagonizar el futuro y sus vicisitudes continuarán afectando a la otra orilla del Mediterráneo, en forma de refugiados o amenaza terrorista. «Será imposible para Europa vivir con un mundo árabe en continuo estado revolucionario entre regímenes próximos al colapso y un potencial de violencia que es exportado de inmediato a nuestros países. La receta debe ser pluralismo, democracia y libertades. Tras el derrumbe del muro de Berlín, se articuló una política europea destinada a ayudar a desactivar el sistema comunista y sus servicios de represión. Se gastó mucho dinero. ¿Qué hemos hecho por los árabes? De momento, nada», concluye Filiu.

Imagen: © Wikimedia Commons / Carlos Latuff