Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

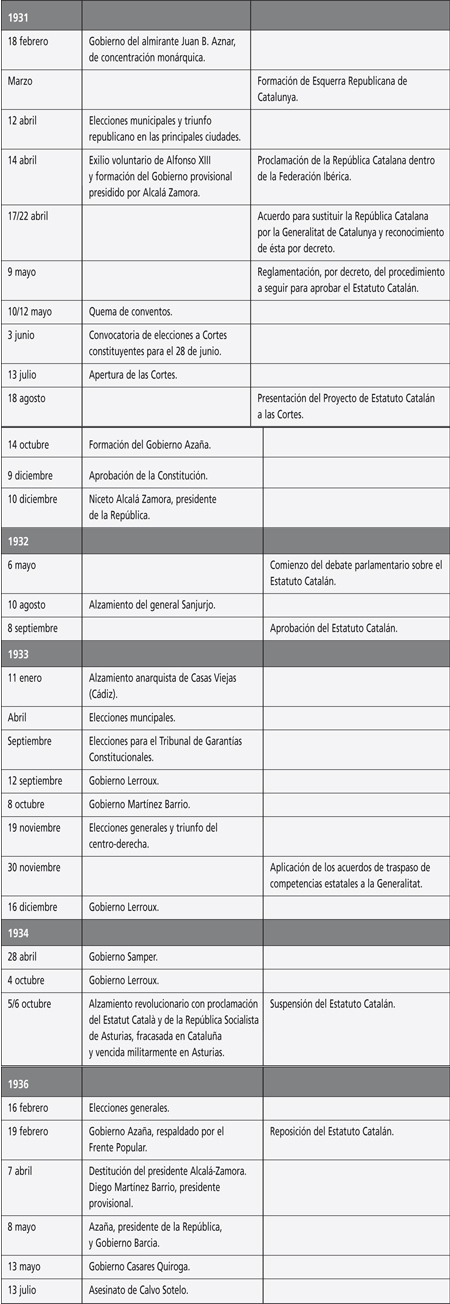

Ver productosLa II República transformó significativamente la política centralista tradicional en España desde el siglo XVIII y apostó por la descentralización. Carles Bonet expone cómo se fraguaron los Estatutos aprobados y sostiene que, pese a los problemas y vicisitudes de Cataluña y Euskadi, en su opinión, el sistema alumbrado por los republicanos era más liberal y práctico que el actual.

15 de noviembre de 2011 - 37min.

Una herencia de siglos

No hay duda de que en la II República se halla el origen del actual Estado de las Autonomías. Y también parece claro que el catalizador fue la solución del «problema catalán », a la que los líderes republicanos se habían comprometido en el Pacto de San Sebastián. Y hay que reconocer que los líderes republicanos lo cumplieron, y ofrecieron y defendieron un Estatuto, frente a una derecha que lo utilizó para reagruparse después del 14 de abril. El nuevo Estado republicano significará un cambio radical en la evolución centralista y asimilista que había seguido España —salvo el breve paréntesis de la I República— desde el Decreto de Nueva Planta en 1715 con el primer Borbón. La República quiere resolver el problema catalán en un sentido liberal, al decir de Azaña, e inscribirlo en un proceso general de descentralización y reconocimiento político de las regiones históricas españolas.

La cuestión catalana —«el problema catalán»— aparece con fuerza en la vida política española a partir de la eclosión del catalanismo político de finales del XIX. Un proceso incubado en la evolución cultural y económica de Cataluña durante todo este siglo que se acelera con la crisis del 98. Después de los intentos de hegemonizar el Estado en la vertiente industrial y económica, las élites catalanas, culturales y económicas, convergen en la idea de establecer partidos catalanes propios, independientes de los partidos dinásticos turnantes. Cataluña, convencida de que en Madrid no se la tiene en cuenta y de que su trabajo y su industria están desprotegidos, va a imprimir un cambio de ritmo político, canalizando el movimiento cultural y lingüístico de la Renaixença y articulándolo con los elementos económicos. De ello nacerá la Lliga, primer gran partido de masas español, que modificará todo el sistema político catalán y que alterará el sistema de la Restauración.

La Lliga hegemoniza el catalanismo. Es un partido conservador y accidentalista en cuestiones de régimen aunque demócrata y superador del caciquil sistema de la Restauración, que articula los intereses de la burguesía con las clases medias y que expresa el sentimiento nacional catalán. En él brilla un gran líder político, catalanista pero con el ánimo de proyección en toda España. Francesc Cambó irrumpe con fuerza en el sistema político español. Se ve capaz de modernizar España y —a la vez— resolver el pleito catalán. Pero los proyectos de Cambó topan con dos grandes obstáculos. El primero es la dificultad para conjugar las aspiraciones catalanas con el interés general de España. Alcalá-Zamora se lo planteará con un crudo dilema: «O Bismarck de España o Bolívar de Cataluña ». Autonomía y hegemonía se revelan de muy difícil compatibilidad. Pero hay otro obstáculo, no menor, que se cruza en los planes de Cambó. El movilizado obrerismo catalán, de base fundamentalmente anarquista, producirá un grado de conflictividad social que obligará a la Lliga a pedir ayuda al régimen al que se aprestaba a abatir. Y es que Cambó trata de resolver tres cosas a la vez: la autonomía de Cataluña, la modernización de España y la quietud de las masas obreras catalanas. Un problema tridimensional que le superará. Y Cambó, con toda su potencia y su personalidad, no conseguirá el ansiado Estatuto. Serán las fuerzas republicanas españolas, el Pacto de San Sebastián y el nuevo partido Esquerra Republicana los que lo conseguirán.

A la vez que aparece la Lliga, también renace el tradicional republicanismo catalán que había sido particularmente activo en la implantación de la I República y que después del fracaso federal es el primero en España que se organiza y que presenta una fuerza considerable. Una fuerza que recoge y acrecienta la personalidad de Alejandro Lerroux, que sostiene una guerra sin cuartel con la Lliga que, por puro contraste, se extiende hacia el catalanismo en general. Durante décadas la Lliga de Prat de la Riba y Cambó y el Partido Radical de Lerroux dominarán la política catalana. Para ambos partidos, el otro es el adversario ideal. Entre los dos impiden que se abra paso un republicanismo de base catalanista, con líderes como Marcelino Domingo y Lluís Companys, que sólo conseguirá derrotar a la Lliga una efímera vez, pero que será determinante en la proclamación de la República y en la consecución de la autonomía.

Si bien la Lliga siempre se había proclamado accidentalista —«¿República? ¿Monarquía? ¡Cataluña!», resolverá Cambó—, las izquierdas catalanistas siempre habían considerado que sólo el cambio de régimen en España supondría, a la vez, la justicia social y el ansiado estatuto. Con la caída de Primo de Rivera y la convocatoria de elecciones municipales les llega su momento. En marzo de 1931 se reúnen todas las dispersas fuerzas del catalanismo republicano en un nuevo partido, Esquerra Republicana de Catalunya, con el liderazgo carismático de Francesc Macià, arropado por Domingo, Companys y Tarradellas. Macià es el líder que ha tratado de liberar Cataluña del régimen borbónico con un intento de invasión de Cataluña por la frontera francesa. Son los sucesos de Prats de Motlló, un obvio fracaso militar, pero que le reporta una gran popularidad. Macià, amigo de Alcalá-Zamora, coronel de ingenieros que ha renunciado a su carrera militar por la Dictadura y el trato que recibe Cataluña, ha fundado el partido Estat Català que propone la independencia de Cataluña, si bien de anhelos confederales ibéricos, si nos atenemos a su programa político.

A la una de la tarde del 14 de abril de 1931, dos días después de celebradas las elecciones que han supuesto un gran triunfo para la recién fundada Esquerra, Companys proclama la República en Barcelona y se posesiona del Ayuntamiento. Y una hora más tarde Macià se posesiona de la Diputación de Barcelona y proclama la República Catalana, una proclama inscrita en las tradicionales proclamas del Estado catalán de los federales catalanes y que se apoya en una interpretación del Pacto de San Sebastián que el Gobierno provisional republicano de Madrid no compartirá.

El pacto de San Sebastián, el proyecto de Estatuto de Núria y el no federalismo de la II República

El Pacto de San Sebastián imprime ya a la nueva República un carácter regionalista, aunque no será federal. El 17 de agosto de 1930 se reúnen en San Sebastián los principales líderes republicanos: Alcalá-Zamora, Azaña, Lerroux, Miguel Maura, Indalecio Prieto, Casares Quiroga, Marcelino Domingo…, ya sea representando fuerzas políticas o a título individual. Por parte catalana asisten Manuel Carrasco i Formiguera y Jaume Aiguadé, este último representando a Estat Català de Macià. Aparte de comprometerse a proclamar la República y nombrar un comité revolucionario, los allí reunidos consiguen el concurso del republicanismo catalán a cambio de que la República accediera a «resolver el problema catalán». Según la prensa, el pacto consistía en la unanimidad de los reunidos en «el criterio de que Cataluña redacte libremente el Estatuto Catalán, sometiéndolo en su día al refrendo de las Cortes constituyentes. En este espíritu federalista de la asamblea se dijo también que el mismo criterio habría de seguirse por lo que respecta a otras regiones con personalidad definida, como son las Vascongadas, Galicia, etc., dentro de la unión perfecta de todas ellas» (La Vanguardia, 19/08/1930).

Pero el hecho de que el contenido del pacto no se concretara en un texto firmado por los asistentes siempre será motivo de controversia y de su utilización por las derechas, que sembrarán las sospechas de que allí los líderes republicanos se sometieron a las exigencias de los catalanes, por lo que la nueva Constitución ya era prisionera de dichos acuerdos. El debate se encona en las Cortes constituyentes en los primeros artículos del proyecto constitucional.

La comisión había presentado un proyecto que, según su presidente, Jiménez de Asúa, recoge el concepto de Estado integral, desarrollado por Hugo Preuss al redactar la Constitución de la República de Weimar, como superador del unitarismo y del federalismo: «Deliberadamente no hemos querido declarar en nuestra Carta constitucional que España es una República federal… porque hoy, tanto el unitarismo como el federalismo, están en franca crisis teórica y práctica… Después del férreo, del inútil Estado unitarista español, queremos establecer un gran Estado integral en el que son compatibles, junto a la gran España, las regiones, y haciendo posible, en ese sistema integral, que cada una de las regiones reciba la autonomía que merece por su grado de cultura y de progreso. Unas querrán quedar unidas, otras tendrán su autodeterminación en mayor o menor grado» (Diario de Sesiones de las Cortes constituyentes, 27/08/1931). Pero la cuestión federal se planteará estimulada por el proyecto de Estatuto y su conexión con el Pacto de San Sebastián.

Unos días antes, el 18 de agosto de 1931, Alcalá-Zamora ha presentado ante las Cortes el Estatuto que Cataluña ha redactado, plebiscitado, y que Macià, personalmente, le ha entregado, cumpliéndose lo previsto en San Sebastián: «Conforme a lo que allí se convino, elaborado el proyecto de Estatuto como expresión genuina de la voluntad, de la aspiración de Cataluña, debía someterse a la sanción de las Cortes constituyentes trayéndolo el Gobierno como ponencia, sin una alteración, sin un examen, por consiguiente, del Gobierno, cuyo juicio no tenía por qué darse previamente». Naturalmente, don Niceto es consciente del peligro que supone su coincidencia con el inminente debate constitucional y por ello pide que el Estatuto sea enviado a la Comisión constitucional para ser debatido una vez aprobada la nueva Constitución.

El proyecto de Estatuto contenía una clara voluntad federal: Cataluña quiere que el Estado español se estructure de manera que haga posible la federación entre todos los pueblos hispánicos, ya establecida, desde luego, por medio de estatutos particulares como el suyo, ya de una manera gradual, se decía en el preámbulo. Los federales toman buena nota y ya el mismo día que Jiménez de Asúa desestima el federalismo, el diputado Ayuso recuerda que «uno de los compromisos por los que se estableció la Alianza Republicana era la implantación de la República federal española, por todos los medios… Ese documento está suscrito por el actual ministro de Estado, Sr. Lerroux; por el ministro de la Guerra, Sr. Azaña; por el ministro de Instrucción pública, Sr. Domingo… ¿mantienen aquel compromiso? ». La pregunta queda sin respuesta, pero días más tarde la minoría federal, sorpresivamente, introduce una enmienda para que la República se declare federal. En un hemiciclo semivacío y con la ausencia del Gobierno pero con una Cámara ya excitada porque se plantea la votación inmediata de la enmienda, Santiago Alba trata de aplazar la votación y acusa al Gobierno de absentismo: «Creéis que una materia de esta trascendencia puede resolverse en esta forma… ¿Es que esos señores ministros habrían de ir a ver luego a su presidente y cuando les preguntara: “¿Qué ha ocurrido en la Cámara?”, habrían de contestarle como cosa sencilla y corriente: “Nada, que España se ha convertido en una República federal”?». Azaña, alertado de la situación se presenta en el hemiciclo y consigue posponer la votación, pero Alba, como quiera que en el curso del atropellado debate haya sido profusamente invocado el Pacto de San Sebastián como un compromiso para establecer la República federal, le conmina a que explique a la Cámara el alcance de dicho pacto. Azaña le responde que será mañana en la explicación de voto ante la enmienda que lo expondrá (Diario de Sesiones de las Cortes constituyentes 16/09/1931).

Pero al día siguiente es Alcalá-Zamora quien, en nombre del Gobierno, lo explica señalando que además de la finalidad de comprometerse a derribar al régimen, en San Sebastián surgió otra finalidad: «La incorporación urgente, total, a la obra revolucionaria española, del problema vivo de Cataluña y de la forma jurídica para las reivindicaciones de Cataluña… la fórmula fue clara, inequívoca, precisa. Sin proscribir ni imponer a las demás regiones el federalismo, se daría al hecho vivo de Cataluña, a la aspiraciónmanifiesta de Cataluña, una satisfacción idéntica a la que pudiera obtener en un régimen federal, de amplio criterio, sin constituir privilegio para Cataluña, sino derecho accesible a todas las regiones españolas que con voluntad, con tradición, con deseo, quisieran hacer uso de igual libertad en los mismos o en distintos términos que los suyos». Y aunque desestima la enmienda federal porque «el Pacto de San Sebastián tiene la posibilidad perfecta de todas las satisfacciones del federalismo para las regiones que lo apetezcan, sin pretender convertirlo en otro patrón uniforme », pide a la Cámara que confíe en que la Comisión sabrá encontrar una nueva redacción que recogerá el espíritu del debate.

Finalmente se somete a debate un nuevo redactado del artículo 1 de la Constitución en el pleno del 25 de septiembre. La comisión propone incluir el inciso de tendencia federativa a la definición de la República como un «Estado integral que hace posible la autonomía de municipios y regiones». Pero cuando ya parecía que se aprobaría el redactado, Ortega y Gasset pronuncia un discurso que conseguirá la supresión de dicho inciso. Ortega sostiene que el federalismo sería una regresión, ya que «dislocando, digo, nuestra compacta soberanía fuéramos caso único en la historia contemporánea. Un Estado federal es un conjunto de pueblos que caminan hacia su unidad. Un Estado unitario que se federaliza es un organismo de pueblos que retrograda y camina hacia su dispersión». El discurso produce mella en la Comisión que acepta retirar el inciso y se aprueba el artículo 1 sin ninguna referencia al federalismo. Pero aunque la Constitución no lo incluya, muestra claras «tendencias federales». La estructura de distribución de competencias legislativas y ejecutivas con una cláusula residual favorable a las regiones, y los poderes de que gozan: régimen local, justicia, orden público, ejecución de la legislación no atribuida expresamente al Estado, etc., son las típicas en los Estados federales.

El caso de Cataluña y el Estatuto de 1932

Cataluña, pues, a través del Pacto de San Sebastián, conformó la organización institucional del Estado republicano. De todos modos, la República realizará una acción de «lesa significación política» que atañe al ser histórico de España.

El 14 de abril Macià había proclamado la República Catalana como Estado integrante de la Federación ibérica: «De acuerdo con el presidente de la República federal española, señor Niceto Alcalá Zamora, con el que hemos ratificado los acuerdos tomados en el pacto de San Sebastián, me hago cargo provisionalmente de las funciones de presidente del Gobierno de Cataluña».

Pero la interpretación que hace del Pacto de San Sebastián produce desazón en el Gobierno provisional. Y ante los hechos consumados de Macià, que ha nombrado presidente de la Audiencia, capitán general de Cataluña y ha realizado otros importantes decretos, Alcalá acuerda con Macià que tres ministros del Gobierno provisional se desplacen a Barcelona para mirar de coordinar las acciones de Madrid y Barcelona. El día 17 de abril, Fernando de los Ríos y los catalanes Nicolau d’Olwer y Marcelino Domingo aterrizan en Barcelona. Después de una larga reuniónse adopta el acuerdo de retirar la «República Catalana» y recuperar el nombre de la antigua institución de la «Generalitat de Catalunya». En la nota oficiosa que Macià entrega a los periodistas, se califica la entrevista de cordial, se explicita la voluntad del Gobierno Provisional de la República de cumplir el Pacto de San Sebastián y se da cuenta de los acuerdos consistentes en «adelantar la elaboración del Estatuto de Cataluña, el cual, una vez aprobado por la Asamblea de Ayuntamientos catalanes, será presentado, como ponencia del Gobierno provisional de la República y como solemne manifestación de la voluntad de Cataluña, a la resolución de las Cortes Constituyentes». Respecto al Gobierno del Estado catalán declarado por Macià la nota expresa la unanimidad «por parte de todos los reunidos, al reconocimiento de la saludable eficacia revolucionaria de los actos realizados hasta ahora en Cataluña, y, por su parte, el Consejo de Gobierno que ha venido actuando desde aquel momento en Cataluña, ha resuelto actuar, desde ahora en adelante, bajo el nombre, de gloriosa tradición, de Gobierno de la Generalidad de Cataluña» (La Vanguardia, 18/04/1931).

El día 22 de abril aparece en la Gaceta de Madrid el decreto del Gobierno provisional de la República, reconociendo a la Generalitat como Gobierno legítimo de Cataluña, tal como establece el artículo 6: «Restaurada la Generalidad al proclamarse la República en Cataluña, desaparecieron en su territorio las diputaciones provinciales. Al Gobierno provisional de la Generalidad de Cataluña compete dictar las disposiciones ínterin no sea elegida por sufragio universal » (Gaceta de Madrid, 22/04/1931).

Es decir, la proclamación de la República, y por tanto, la caída del régimen borbónico pueden interpretarse como un acto de «memoria histórica» española que considera, de hecho, derogada la Nueva Planta de 1715. Son sugerentes las analogías entre el decreto de la supresión de la Generalitat por el duque de Berwick en septiembre de 1714 —«habiendo cesado por la entrada de las armas del Rey…»—, con éste de Alcalá-Zamora del 21 de abril de 1931: «Restaurada la Generalidad al proclamarse la República en Cataluña…». El Gobierno provisional de la República considera pues restaurada la Generalitat y reconoce su competencia para organizar territorialmente Cataluña.

Naturalmente que la transmutación de Estado catalán en Generalitat de Catalunya supone un retroceso independentista o federal, e inscribe el desarrollo del autogobierno catalán dentro del marco que establezca la política española. Pero lo trascendente es que una institución anterior a la España del primer Borbón es restituida, y aun antes de elaborarse la Constitución. Lo que quiere decir que se considera a la Generalitat como una institución que forma parte de la esencia de España, y tan legítima y perdurable como ella. Un acto de gran significación, de continuidad histórica, de restitución de un derecho secular e imprescriptible. Una restitución que también se producirá al iniciarse la Transición con los acuerdos Suárez- Tarradellas de julio de 1977 contenidos en el Real Decreto Ley de restablecimiento de la Generalitat de 29 de setiembre de 1977, en el que se reconoce que «la Generalidad de Cataluña es una institución secular, en la que el pueblo catalán ha visto el símbolo y el reconocimiento de su personalidad histórica, dentro de la unidad de España».

Los acuerdos son sellados en una apoteósica visita a Barcelona de Alcalá-Zamora el domingo 26 de abril. Alcalá y Macià, que habían congeniado siendo diputados en las Cortes de la Monarquía, exhiben una total sintonía. Ante una gran multitud entusiasmada Macià dirá: «Desde hoy quedan perfectamente sentadas y declaradas las libertades de Cataluña, apoyadas por nuestros mismos hermanos de España. ¡Viva la federación de pueblos ibéricos! y con este abrazo es Cataluña la que con todo amor abraza a España». Entonces Maciá abraza a Alcalá-Zamora, y éste a su vez replica: «El abrazo que yo doy a Macià y que Macià me da a mí es algo más que la manifestación de afecto y recuerdo entre dos nobles amigos que sienten compensadas todas las amarguras de su vida; es el abrazo del pueblo de Cataluña a todos los demás de España» (La Vanguardia, 28/04/1931).

Fruto de los acuerdos, el Gobierno provisional de la República publicó el 9 de mayo el decreto que determinaba el proceso a seguir por el Estatuto: «Se someterá al plebiscito de los ayuntamientos y luego al referéndum de Cataluña en voto particular directo». Y siguiendo estrictamente este procedimiento se redactó en Núria el proyecto de Estatuto, aprobado por el 98% de los ayuntamientos y luego plebiscitado por similar proporción, aunque diversos autores ponen en duda tan alta participación. Es verdad que el proyecto plebiscitado y presentado invoca la autodeterminación: «La Diputación provisional de la Generalitat de Catalunya… ha partido del derechoque tiene Cataluña, como pueblo, a la autodeterminación, aunque dicho concepto ya ha sido interpretado por los propios diputados catalanes como el proceso de redactar y plebiscitar libremente un estatuto, pero aceptando que luego deba ser sometido a la libre voluntad de las Cortes». Carrasco i Formiguera, presente en San Sebastián, lo deja bien claro en la misma sesión donde se ha debatido y aprobado el artículo 1 de la Constitución cuando reconoce la soberanía plena, de la autoridad perfecta y completa de este Parlamento como expresión del conjunto de la soberanía del Estado español para aceptar o rechazar la proposición del pueblo de Cataluña, la voluntad del pueblo catalán.

El debate sobre la España republicana con motivo del Estatuto: Ortega versus Azaña

El Estatuto y su discusión fueron para los diputados catalanes y para la República uno de los trances más comprometidos. El Estatuto de Cataluña se empieza a discutir el 6 de mayo de 1932. Los oradores, Luis Bello, Miguel Maura y Lluís Companys, hablan en un tono cordial que no presagiaba las agrias discusiones que en el trámite se entablaron. Azaña lo pronostica: «Mucha gente en el salón. Tópico del día: ¡Qué bien empieza! ¡Cuánta serenidad! Todo el mundo tiene miedo al asunto, y hoy se formaban la ilusión de que el debate pasará así, con disertaciones, sin controversia ¡Ya verán!… Arrecia una bárbara campaña contra el estatuto. Muchos… van a sumarse a ella, previendo que es trance difícil para el Gobierno y están a la espera» (Manuel Azaña, Obras completas IV, Oasis, México, 1968, pág. 379).

Efectivamente la derecha utiliza con generosidad el Estatuto como un agravio para el resto de España. Ya en enero de 1932, y a instancias de la Diputación de Burgos, se celebra una reunión de representantes de veinte diputaciones de Aragón, Valencia, Castilla la Nueva, Madrid, Extremadura, Andalucía, Asturias, Galicia y Navarra, a la que se sumaron gremios, cámaras, sindicatos y ayuntamientos. En la reunión se condenó el texto y se exigió que el Orden Público y la Hacienda siguiesen exclusivamente en manos del poder central. En las Cortes la oposición se lanza en tromba. Todos los tópicos posibles salen a relucir. Acusaciones de separatismo, de privilegios, de egoísmo, de pretender abandonar España una vez obtenido provecho a su costa. El Pacto de San Sebastián unas veces es considerado un chantaje y otras ni tan sólo una recomendación. En la izquierda española también hay desasosiego. Unamuno y Ortega se revelan como dos serios oponentes, sobre todo en la cuestión cultural y lingüística. Pero, por encima de enmiendas, broncas y trucos parlamentarios, José Ortega y Gasset y Manuel Azaña protagonizarán un profundo debate sobre el sentido de España. Tienen concepciones alternativas. De entrada, tienen una diferente actitud vital ante la cuestión. Ortega, receloso. Azaña, confiado. Pero los conceptos vertidos, su significación y sus consecuencias permiten establecer dos ideas distintas de autonomía y, de ellas, dos ideas distintas de España.

Ortega ya había expresado sus ideas sobre el problema regional en los debates del artículo primero de la Constitución cargando contra los hechos diferenciales. Así el 4 de septiembre de 1931 habla en nombre de la Agrupación al Servicio de la República y muestra su preocupación sobre la cuestión autonómica. Su disertación empieza analizando el artículo del proyecto de Constitución relativo a la organización nacional en la que aplica todo su pensamiento de los últimos años, compendiado en la España invertebrada y en su ensayo La redención de las provincias. Para Ortega la regeneración de España vendrá a través de la revitalización de las provincias que la Monarquía aplastó, ya que «la verdadera España, aquella de que depende el porvenir, es esa otra España enorme, latente, profunda, agarrada al terruño, que es la provincia». Pero como los intereses y la economía locales no pueden realizarse con solo municipios y provincias, pide que la República se organice en «ingentes comarcas cuyos límites, si los estudiamos con cuidado en el mapa, resultan coincidir con la figura de las regiones tradicionales ». Aunque para él esta coincidencia tiene un interés secundario porque «yo no pido la organización de España en grandes regiones por razones de pretérito, sino por razones de futuro». Y tanto no le interesa que considera «como una de las desdichas más graves… el que el regionalismo apareciera por vez primera teñido ya de lo que es más opuesto a él: de un arcaísmo nacionalista».

Y si bien el proyecto de Constitución permite esa España nueva que imagina se lamenta de que está formulado de manera que parece patrocinar «una división en dos Españas diferentes: una compuesta de dos o tres regiones ariscas; otra, integrada por el resto, más dócil al poder central». Y que si «la Constitución crea desde luego la organización de España en regiones, ya no será la España una, quien se encuentre frente a frente de dos o tres regiones indóciles, sino que serán, las regiones entre sí quienes se enfronten, pudiendo de esta suerte cernirse majestuoso sobre sus diferencias el poder nacional, integral, estatal y único soberano. Contemplad la diferencia de una solución y de otra» (Diario de Sesiones de las Cortes constituyentes, 4/09/1931).

El 13 de mayo de 1932 Ortega pronuncia su discurso sobre el proyecto de Estatuto de Cataluña. Empieza por recordar que «se nos ha dicho: Hay que resolver el problema catalán y hay que resolverlo de una vez para siempre, de raíz. La Republica fracasaría si no lograse resolver este conflicto que la Monarquía no acertó a solventar. Pero para resolver un problema antes hay que preguntarse si tiene solución» y sostiene que «el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con todos los demás españoles… que es un problema perpetuo… antes que existiese la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista». Para Ortega, el problema catalán es un caso de un fenómeno corriente en la historia conocido como «nacionalismo particularista», el cual se caracteriza por ser «un sentimiento… que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. Mientras éstos anhelan lo contrario, a saber: adscribirse, integrarse, fundirse en una gran unidad histórica, en esa radical comunidad de destinos que es una gran nación, esos otros pueblos sienten, por una misteriosa y fatal predisposición, el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos dentro de sí mismos… una extraña y terrible hiperestesia frente a todo contacto y toda fusión».

Ortega considera que los pueblos particularistas no pueden continuar con su «apartismo», mientras a su alrededor se van formando las grandes naciones: Francia, España, Italia, etcétera. Así que en ellos existe una fatal lucha entre «dos tendencias: una, sentimental, que le impulsa a vivir aparte; otra… que le fuerza a convivir con los otros en unidad nacional… a veces durante generaciones, parece que ese impulso de secesión se ha evaporado… Pero… cuando menos se espera, como el Guadiana, vuelve a presentarse su afán de exclusión y de huida. Este, señores, es el caso doloroso de Cataluña; algo de que nadie es responsable; es el carácter mismo de ese pueblo; es su terrible destino, que le arrastra angustioso a lo largo de toda su historia. Por eso la historia de pueblos como Cataluña e Irlanda es un quejido casi incesante porque la evolución universal… consiste en un gigantesco movimiento e impulso hacia unificaciones cada vez mayores y ese pueblo que quiere ser precisamente lo que no puede ser, pequeña isla de humanidad arisca, reclusa en sí misma; ese pueblo que está aquejado por ese terrible destino, claro es que vive, casi siempre, preocupado, como obseso por el problema de su soberanía».

Establecidas estas primeras consideraciones, Ortega remacha su convicción de la irresolubilidad del problema catalán porque frente a ese sentimiento de una Cataluñaque no se siente española, existe el otro sentimiento de todos los demás españoles que sienten a Cataluña como un ingrediente y trozo esencial de España… «Supongamos lo extremo… que se otorgase a Cataluña absoluta, íntegramente, cuanto los más exacerbados postulan. ¿Habríamos resuelto el problema? En manera alguna; habríamos dejado entonces plenamente satisfecha a Cataluña, pero “ipso facto” habríamos dejado plenamente, mortalmente insatisfecho al resto del país. El problema renacería de sí mismo, con sesgo inverso, pero con una cuantía, con una violencia incalculablemente mayor… que probablemente acabaría (¡quién sabe!) llevándose por delante el régimen… Yo creo, pues, que debemos renunciar a la pretensión de curar radicalmente lo incurable. Recuerdo que un poeta romántico decía con substancial paradoja: “Cuando alguien es una pura herida, curarle es matarle”. Pues esto acontece con el problema catalán».

Por tanto no hay que pretender resolverlo sino que se ha de conllevar, tal como lo hacen la mayoría de países afectados de dicho mal, que en Europa son prácticamente todos, excepto Francia que «representa la definitiva, aunque afortunada anormalidad… con su extraño centralismo ». Y recordando su intervención en la que se opuso al federalismo, propone como raíz de convivencia la unidad de soberanía: «Convivir en soberanía implica la voluntad radical y sin reservas de formar una comunidad de destino histórico, la inquebrantable resolución de decidir juntos en última instancia todo lo que se decida. Y si hay algunos en Cataluña o hay muchos, que quieren desjuntarse de España, que quieren escindir la soberanía, que pretenden desgarrar esa raíz de nuestro añejo convivir, es mucho más numeroso el bloque de los españoles resueltos a continuar reunidos con los catalanes en todas las horas sagradas de esencial decisión. Por eso es absolutamente necesario que quede deslindado de este proyecto de Estatuto todo cuanto signifique, cuanto pueda parecer amenaza de la soberanía unida, o dejar infectada su raíz. Por este camino iríamos derechos y rápidos a una catástrofe nacional».

Y termina la parte general de su discurso reivindicando su propuesta de generalizar de entrada la autonomía «comarcana o regional», ya que así «Cataluña habría recibido parcial satisfacción, porque quedaría sólo, claro está, el resto irreductible de su nacionalismo. ¿Pero, cómo quedaría? Aislado; por decirlo así, químicamente puro, sin poder alimentarse de motivos en los cuales la queja tiene razón. Esto venía yo predicando desde hace veinte años… pero no se me ha hecho caso. Y así ha acontecido que lo que yo pretendía evitar es hoy un hecho, y como os decía en discurso anterior, se hallan frente a frente la España arisca y la España dócil».

Azaña versus Ortega

Entretanto la campaña contra el Estatuto arrecia. El Imparcial, La Nación, Informaciones o ABC rivalizan en ferocidad. Y con el ánimo de cortar todo este clima que amenaza incluso a la mayoría parlamentaria del Gobierno, Azaña pronuncia el día 27 de mayo un denso discurso que puede considerarse como una respuesta al de Ortega.

Azaña empieza afirmando que sí que se puede resolver el problema: «Por primera vez en el Parlamento español seplantea en toda su amplitud el problema de las aspiraciones autonomistas españolas… delante de un texto parlamentario, que aspira, ni más ni menos, que a resolver el problema político… ¿Y por qué no?… El Sr. Ortega y Gasset decía, examinando el problema catalán en su fondo histórico y moral, que es un problema insoluble y que España sólo puede aspirar a conllevarlo… ¿Insoluble? Según; si establecemos bien los límites de nuestro afán, si precisamos bien los puntos de vista que tomamos para calificar el problema, es posible que no estemos tan distantes como parece».

Tampoco ve a Cataluña existencialmente torturada por un fatal y trágico destino: «Yo no discuto la exactitud de esta descripción o percepción del Sr. Ortega; no la discuto, pero sí me será permitido decir que la encuentro un poco excesiva y, si no se toma a mal la palabra, un poco exagerada… a mí se me representa una fisonomía moral del pueblo catalán un poco diferente de este concepto trágico de su destino, porque este acérrimo apego que tienen los catalanes a lo que fueron y siguen siendo… ese amor a su tierra natal en la forma concreta que la Naturaleza les ha dado, esa ahincada persecución del bienestar y de los frutos del trabajo fecundo… me dan a mí una fisonomía catalana pletórica de vida, de satisfacción de sí misma, de deseos de porvenir, de un concepto sensual de la existencia poco compatible con el concepto de destino trágico que se entrevé en la concepción fundamental del Sr. Ortega».

Y considera que las Cortes sólo deben tratar exclusivamente de la vertiente política de la cuestión catalana: «Cataluña desde que empezó a destacarse con una vida propia en la historia general de la Península… se observa que hay grandes silencios en la historia de Cataluña… pero en otras ocasiones este silencio se rompe y […] embaraza la marcha del Estado de que forma parte… y entonces ese problema moral, profundo, histórico, de que hablaba el Sr. Ortega y Gasset, adquiere la forma, el tamaño, el volumen y la línea de un problema político, y entonces es cuando este problema entra en los medios y en la capacidad y en el deber de un legislador o de un gobernante; antes, no… A nosotros, Sres. Diputados, nos ha tocado vivir y gobernar en una época en que Cataluña no está en silencio, sino descontenta, impaciente y discorde. Es probable que el primer Borbón de España creyese haber resuelto para siempre la divergencia peninsular del lado de allá del Ebro… pero en el siglo XIX vientos universales han depositado sobre el territorio propicio de Cataluña gérmenes que han arraigado y fructificado, y lo que empezó revestido de goticismo y romanticismo… ha impelido, robustecido y justificado un movimiento particularista, nacionalista como el vuestro, que es lo que constituye hoy el problema político específico catalán. Un problema que está previsto y ha de tener solución en la Constitución. Los catalanes dicen: “Queremos vivir de otra manera dentro del Estado español”. La pretensión es legítima; es legítima porque la autoriza la ley, nada menos que la ley constitucional… conjugar la aspiración particularista o el sentimiento o la voluntad autonomista de Cataluña con los intereses o los fines generales y permanentes de España dentro del Estado organizado por la República. Este es el problema y no otro alguno… yo no sé si es difícil o fácil, eso no lo sé; pero nuestro deber es resolverlo sea difícil, sea fácil».

Y también discrepa de la admiración de Ortega por el centralismo francés: «En el seno de la Revolución francesa, cuando se trataba de la organización interna del Estado, luchaban dos tendencias: el unitarismo centralizador, absorbente, jacobino, y el federalismo girondino. Triunfó el primero… y la Convención francesa —¡paradoja extraordinaria!— vino a ser en la política interior de Francia la más fiel cumplidora y ejecutora de la política de Luis XIV… Nosotros no podemos proceder ahora de la misma manera… no puede prescindirse de la realidad actual española… los sentimientos diferenciales en las regiones de la Península y de este hecho se deduce el problema político que yo he planteado antes, y a ese problema me atengo».

Azaña asume como una realidad, no como una fatalidad, la existencia de sentimientos diferenciales, base del problema político, y considera que la uniformización sería un empobrecimiento de España: «Podríamos preferir que… hubiese triunfado en España una política de asimilación, de unificación; podía ser que a alguien le parezca que esto hubiera valido más y que ahora todos los españoles hablasen el mismo idioma, con el mismo acento y tuviesen la misma creencia, los mismos amores, los mismos signos y el mismo modo de sentir la Patria; podría ser que esto a alguien le parezca mejor; a mí me hubiera parecido un empobrecimiento de la riqueza espiritual de España, pero el caso es que esto, parezca bueno o malo, no ha ocurrido».

Respecto a la unidad de España, Azaña rememora la historia y señala que, de hecho, esta unidad hasta ahora no se ha dado: «España constituyó su Estado, su gran Estado moderno; pero ¿cómo lo constituyó? ¿Por voluntad consagrada de los pueblos peninsulares? No. ¿Por la fuerza de las armas y de la conquista? Tampoco. Por uniones personales; agrupándose Estados peninsulares, en los cuales lo único común era la Corona, pero sin que existiese entre ellos comunicación orgánica. Tan no existía, que la Monarquía entonces ni siquiera se llamaba española, sino católica. Unos Estados españoles que fueron sistemáticamente menoscabados por el absolutismo real y que el último Estado peninsular procedente de la antigua Monarquía católica que sucumbió al peso de la Corona despótica y absolutista, fue Cataluña; y el defensor de las libertades catalanas pudo decir, con razón, que él era el último defensor de las libertades españolas».

Insiste Azaña en que la República es el único régimen que puede resolver la cuestión: «La Corona jamás vio bien a los regionalistas, aunque fueran reaccionarios; había un enlace profundo, misterioso, preñado de consecuencias históricas entre el prestigio de la Corona y la oposición irreductible a transigir con el sentimiento autonomista, particularista o regionalista, y este enlace profundo se identificaba con la fidelidad a la Corona, con la unidad absolutista y centralista de España, y estos dos sentimientos querían identificarlos con el patriotismo español… la Corona… ha sido una argolla para esclavizar pueblos. Rompámosla, dijeron los españoles. Ya la hemos roto. ¿Y ahora se pretende que nosotros imitemos su política? ¿Y ahora se pretende que sigamos con… el unitarismo absorbente y de asimilación, oponiéndonos a las querencias españolas más antiguas? Jamás. Nosotros perseguimos con esta política un alto fin español. Perseguimos con esta política satisfacer viejas querencias y apetencias españolas que habían sido desterradas del acervo del sentimiento político español por la Monarquía absorbente y unitaria, y que son españolísimas, más españolas que la dinastía y que la Monarquía misma».

Y es la República la que fundará la unidad española: «La unión de los españoles bajo un Estado común, que es lo que nosotros tenemos que fundar, mantener y defender, no tiene nada que ver con lo que se ha llamado unidad histórica española bajo la Monarquía… la unidad española, la unión de los españoles bajo un Estado común, la vamos a hacer nosotros y probablemente por primera vez; pero los Reyes Católicos no han hecho la unidad española… Y cuando se habla de la dispersión de las partes españolas, comparándola con el esplendor de la política española y de la Monarquía católica de tiempos pasados… Pues no hay en el Estatuto de Cataluña tanto como tenían de fuero las regiones españolas sometidas a aquella Monarquía. En tanto la autonomía es parte fundamental del Estado, no se puede entender la autonomía… si no nos libramos de una preocupación: que las regiones autónomas —no digo Cataluña—, las regiones, después que tengan la autonomía, no son el extranjero; son España, tan España como lo son hoy; quizá más, porque estarán más contentas… la Generalidad es una parte del Estado español, no es un organismo rival, ni defensivo ni agresivo, sino una parte integrante de la organización del Estado de la República española. Y mientras esto no se comprenda así, señores diputados, no entenderá nadie lo que es la autonomía».

Y sumariza su discurso enunciando la finalidad de la resolución del problema: «Toda esta política, señores Diputados, es una política de libertad, esencia de la República; es una política españolista, de restauración de España, de reconstrucción de los valores históricos y espirituales de España que valen la pena de ser mantenidos en nuestra edad; no es una política de arqueólogos, sino de hombres modernos que buscan los valores abandonados por la Monarquía… Y ahora vamos resolviendo los problemas locales de las autonomías, con un doble fin: un fin orgánico, que es conseguir que los españoles estén a gusto dentro de su Estado, y un fin político, que es restaurar en el concepto de españolas y en la vida de españolas una porción de cosas que venían pasando por antiespañolas, siendo, como son en realidad, españolísimas» (Diario de Sesiones de las Cortes constituyentes, 27-V-193256).

El discurso produce sensación. Azaña anota en su diario que se muestra impresionado por las felicitaciones recibidas: «Estrujones, abrazos, lágrimas de los catalanes… Largo me ha dicho: “Hasta ahora podría dudar si había o no República. Ya veo que está segura”» (Obras completas, IV, Oasis, México, 1968, pág. 389). El discurso frena las dudas de si el Gobierno contaría con la suficiente mayoría para aprobar el Estatuto y señala su firme voluntad para culminarlo. No obstante, los debates continuarán más o menos crispados hasta que, aprovechando la situación creada por el intento golpista de Sanjurjo el 10 de agosto, el Gobierno logrará su aprobación el 8 de septiembre por 314 votos a favor y 24 en contra. Ortega no asiste a la sesión.

El Estatuto de 1932 como modelo para la futura organización política de la República

Al mismo tiempo que el proceso catalán, el País Vasco y Navarra, Galicia, Andalucía, País Valenciano, Aragón y, en suma, todas las otras regiones, van también iniciando, con diferente intensidad, los suyos. Pero sólo el Estatuto Vasco (del que finalmente se descolgó Navarra) será plebiscitado y refrendado por las Cortes, aunque ya en una precaria República en guerra, y aun sólo podrá regir en una parte de su territorio. En el caso gallego, aunque fue plebiscitado, la ocupación de toda Galicia por los rebeldes provocará que las Cortes republicanas lo acojan sólo como «Estado parlamentario» en 1938.

Los partidos estatales de uno y otro signo mantienen una cierto distanciamiento con la generalización de las autonomías, pero la derrota de las izquierdas en 1933 y el renovado centralismo de la derecha que encuentra su gran pretexto en los sucesos del Seis de Octubre, hará que aquéllas asuman sin reservas el autonomismo. Así, Izquierda Republicana, partido de Azaña y Casares Quiroga fundado en 1934, contempla en su programa un proceso progresivo hasta llegar a la organización regional del Estado, un propósito que es compartido por todos los partidos del Frente Popular del que forma parte de su programa electoral. Todo apunta, pues, a que si la República hubiese sobrevivido, muy probablemente el sistema de autonomías se hubiese generalizado.

El Estatuto Catalán, salvo algunas peculiaridades, será el modelo donde se conformarán los diferentes proyectos. El marco para el autogobierno del Estatuto de 1932 lo establece el título I de la Constitución republicana relativo a la Organización nacional que permite a la Generalidad una serie de competencias más que notables si las comparamos —descontando, claro está, la distancia en el tiempo— con las que dispone en la actualidad. Así, el Estatuto de 1932 permitió asumir todo el orden local, lo cual quería decir, entre otras cosas, que las elecciones municipales catalanas se debían de celebrar dentro del marco y en las fechas que preveía la ley municipal de Cataluña, como así fue en las elecciones municipales catalanas de enero de 1934. O la desaparición de las diputaciones provinciales, todas fundidas en la Generalidad. Esto significaba realmente una derogación del Decreto de Nueva Planta y la recuperación de la competencia de la Generalidad, más de dos siglos después, para organizar su propio territorio. Así, servicios que antes realizaban las diputaciones son traspasadas a la «Generalitat con arreglo al artículo 17 del Estatuto regional como sucesora de las suprimidas diputaciones» (Gaceta de Madrid, 27 de marzo de 1936), lo que indica la normalidad jurídica con que su desaparición es aceptada por el Estado.

También las competencias en Justicia significan una enmienda a la Nueva Planta. Así, según el artículo 11 del Estatuto, «la Generalidad organizará la Administración de Justicia en todas las jurisdicciones, excepto en la militar y en la de la Armada», lo que comprende la organización de los concursos y los nombramientos de jueces y magistrados, para los que «serán condiciones preferentes el conocimiento de la lengua y del Derecho catalanes». Competencias que incluso se incrementan con respecto al Tribunal de Casación: «El nombramiento de magistrados del Tribunal de casación de Cataluña corresponderá a la Generalidad, conforme a las normas que su Parlamento determine».

Y en cuanto al Orden Público, se traspasa a la Generalitat la Policía y la Guardia Civil. Así en la norma primera de los acuerdos de traspaso se establece que, a partir del 30 de noviembre de 1933, las fuerzas de la Guardia Civil que operan en Cataluña dependerán de la Generalitat y pasan a denominarse «Guardia civil al servicio de la Generalidad de Cataluña» (Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 135, 14/12/1933).

Incluso a la Generalidad se le encarga la recaudación de los impuestos del Estado, tributos que antes recaudaban las extinguidas diputaciones: «La Hacienda de la Generalidad podrá continuar recaudando por delegación de la Hacienda de la República… las contribuciones, impuestos y arbitrios que el Estado debe percibir en Cataluña», aunque el Estado se reserva el derecho a recuperar la competencia.

En suma, unas competencias, algunas de las cuales hoy serían inconstitucionales o se consideran naturales del Estado. Quizás sea porque la República no redactó una Constitución con tantos intangibles como la actual. No hay declaraciones altisonantes y reiterativas de unidad nacional en el título preliminar. También son notables las diferencias en cuanto a la relevancia institucional de que gozaba el presidente de la Generalitat durante la República: «El presidente de la Generalidad asume la representación de Cataluña. Asimismo representa a la región en sus relaciones con la República, y al Estado en las funciones cuya ejecución directa le esté reservada al Poder central», mientras que en el actual Estatuto «el presidente o presidenta tiene la más alta representación de la Generalitat y dirige la acción del Gobierno. También tiene la representación ordinaria del Estado en Cataluña». Además, la actual Constitución contempla la existencia de delegados del Gobierno: «Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad». Una figura inexistente en la Constitución republicana, que además decía en su artículo 20 que «las leyes de la República serán ejecutadas en las regiones autónomas por sus autoridades respectivas, excepto aquellas cuya aplicación esté atribuida a órganos especiales o en cuyo texto se disponga lo contrario».

La conclusión es que, si bien el actual Estado de las Autonomías tiene su origen en la República, sea por desmemoria, sea porque el régimen franquista no se había derrumbado como el monárquico el 14 de abril, no parece una temeridad considerar que la estructura republicana permitía un desarrollo autonómico más libre y sincero por parte del Estado que el actual. En Cataluña, el retorno de Tarradellas con el restablecimiento de la Generalitat y la derogación de la ley franquista de abolición del Estatuto de 1932 contenidas en el Real Decreto del 29 de septiembre de 1977, fueron la expresión del reconocimiento por parte del Estado español, aun antes de redactar la Constitución. Otra vez, España, a través de su Estado y de su particular régimen del momento, formulaba el mismo reconocimiento que el realizado por el Gobierno provisional de la República, y otra vez se hacía en período constituyente. Pero los políticos catalanes no aprovecharon la oportunidad para reclamar, como punto de partida, el Estatuto de 1932, que hubiera significado disponer de importantes competencias que los dos estatutos del actual régimen no han conseguido recuperar. Aunque también lo hubiera podido restablecer el Rey. El restablecimiento de los estatutos catalán, vasco y gallego sí que hubiera significado una ruptura, no solamente con el franquismo sino con el fundador de su dinastía, Felipe V, y con el germen del centralismo contenido en la Nueva Planta.

Es verdad que las vicisitudes políticas y la guerra preñaron de problemas y de desencuentros las relaciones entre la República, y Cataluña y Euskadi, las dos únicas autonomías que gobernaron. Pero respecto a las tareas que realizan hoy los gobiernos, el sistema autonómico republicano era, de entrada, más liberal y más confiado. El «nacionalismo republicano», el «españolismo» que podía representar Azaña, no ha sido recuperado. No el españolismo irritado y pesimista de los últimos años por la previsible derrota, sino el fresco e ilusionante de 1932, cuando Companys y ERC le tildaban de apóstol. Azaña hablaba, no de cuestiones eternas o de intangibles, sino de realidades contemporáneas. De una concepción práctica de nación, de reconocimiento y de trato respetuoso con el nacionalismo catalán, al que advierte que su batalla también es la de la República si no quiere que «vuelvan reyes que le quiten sus libertades». Azaña vincula la libertad catalana con las libertades españolas recordando cómo el último bastión de éstas fue la Barcelona de 1714. Este compromiso mutuo sí que era el proyecto sugestivo de vida en común que predicaba —sin creérselo— Ortega, de identidad española compartida. Azaña que, descarta el jacobinismo,otorga al catalanismo o al vasquismo, un lugar destacado en el camino de España para encontrar su identidad. Una identidad española republicana que la operación Tarradellas, las primeras discusiones sobre la Constitución y el repliegue vergonzante del franquismo insinuaban su recuperación, pero a la vista de lo que ahora acontece, no ha sido así, y no parece que ya vaya a serlo.