Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosEl autointerés de los gobernantes siempre ha chocado con la eficiencia social, por lo tanto, el problema principal al que se enfrenta cualquier sociedad es cómo controlar a sus gobernantes.

26 de mayo de 2020 - 16min.

El premio Nobel de Economía Douglas North, uno de los padres de la moderna economía institucional, tras estudiar el desarrollo económico de la humanidad durante diez mil años, desde los primeros asentamientos humanos estables hasta la actual revolución tecnológica, llegó a la conclusión de que el conflicto más ubicuo en todas las civilizaciones era el choque entre el autointerés de los gobernantes y la eficiencia social. Desde antes de la entronización arbitraria de los más tiránicos faraones, y mucho después de que se consolidara la elección escrupulosamente democrática de los más respetados gobiernos, un inevitable dilema se ha repetido en toda comunidad humana enfrentada a cualquier reto colectivo, ya fuera construir murallas o levantar barreras al comercio, tejer el estado de bienestar o deshilachar regulaciones. Para que un bien público pueda ser prudentemente financiado y ejecutado, los ciudadanos deben imprudentemente ceder derechos a una autoridad que puede abusar de ellos.

Como nos enseña el llamado Teorema de Imposibilidad, la provisión de un bien colectivo requiere delegar poderes a un gobernante. Y este, en el momento de decidir sobre las características del bien público (sea un ejército o el sistema nacional de salud), goza de una inherente, e imposible de exterminar, tentación para sacar ventaja de su posición, para beneficio suyo y de sus allegados, y a expensas del bienestar social.

Es decir, a ojos de North, y de muchos otros economistas e historiadores, el problema principal al que se enfrenta cualquier sociedad es cómo controlar a sus gobernantes. Pero, a nuestros ojos, no. Con las gafas ideológicas siempre puestas, el problema solemos verlo en el gobierno de nuestros adversarios políticos. A ellos sí que hay que atarles las manos, pero, a los de nuestro bando, todo lo contrario: permitamos que, «para saldar deudas históricas» o «por justicia social», «democraticen» las instituciones públicas al llegar al poder.

El control de los gobernantes es también un gran problema en el sector privado. Muchos de los excesos del «capitalismo rentista» que denuncia Martin Wolf desde el Financial Times son el resultado de unos ejecutivos que han puesto sus intereses por encima de los de sus accionistas y, por supuesto, de la sociedad.

Nuestra administración moderna es deudora del modelo instaurado por Napoleón. Esa contradicción entre unos controles administrativos pensados para servir a un autócrata, sirviendo ahora a gobiernos democráticos, está en el fondo de muchos de nuestros problemas de gobernanza

¿Cómo se consigue un control efectivo de los gobernantes? Ni para organizaciones privadas ni para las administraciones públicas existe una receta mágica para prevenir que los gobernantes abusen del poder. Existen varias soluciones que, como dicta el famoso dicho, son fáciles, sencillas y erróneas. Soluciones que seducen por su simplicidad, pero que no conllevan un mejor control de la actividad pública. En esta repasaremos dos que, con especial fuerza, han arraigado en nuestra tradición nacional: la (hiper)regulación de la actividad pública y la funcionarización del empleo público. Y, en contraposición, presentaremos las virtudes de las dos soluciones que, en el contexto comparado, muestran unos efectos más significativos sobre el buen gobierno: la profesionalización de la gestión pública (con directivos actuando de parapeto, y de conexión, entre políticos y empleados públicos) y una prensa auténticamente libre de presiones.

EL CONTROL DE LOS GOBERNANTES EN ESPAÑA

En una palabra, nuestros controles a las acciones gubernamentales son, fundamentalmente, legalistas. No es una anomalía en nuestro contexto europeo más inmediato. Como Italia o Portugal, pertenecemos a la tradición administrativa napoleónica. Aunque ya iniciáramos el «copia y pega» de instituciones francesas en la época borbónica, nuestra administración moderna es deudora del modelo instaurado por Napoleón, un formato de control diseñado para sistemas autoritarios, pero que ha mutado, produciendo a menudo chirridos, para adaptarse a un entorno democrático.

Esa contradicción entre unos controles administrativos, pensados para servir a un autócrata, sirviendo ahora a gobiernos democráticos está en el fondo de muchos de nuestros problemas de gobernanza. No se trata de romper con la tradición heredada, de hacer tabla rasa. Pero sí de ser conscientes de que algunas medidas que se nos presentan como soluciones al problema de cómo controlar a los gobiernos son reflejos de esa añeja visión de la administración.

Nuestros controles son fundamentalmente jurídicos. La labor de control está delegada a órganos jurídicos, tribunales en el sistema judicial destinados exclusivamente al control de la acción administrativa (al contrario de lo que ocurre en, por ejemplo, los países anglosajones), y cuerpos de interventores, que velan por la legalidad de la acción pública sobre el terreno. Así consolidó Napoleón una férrea disciplina en su ejército y, en la esfera civil, así París apuntaló su poder sobre el territorio.

Es un sistema de control óptimo para el contexto…del siglo XIX, donde las comunicaciones eran difíciles y la única manera de obtener información fiable era a través de personas jurídicas, y, donde las políticas a implementar eran de una complejidad limitada. Prestando sofisticadas políticas de bienestar, con presupuestos públicos que quintuplican, en peso relativo sobre el PIB, los existentes en el siglo XIX, donde apenas una de cada diez pesetas se destinaba al erario público, este modelo de control jurídico queda desfasado. Muchas decisiones, desde dónde construir la estación del AVE a qué beca de investigación otorgar, pueden ser impecablemente legales y, al tiempo, poco éticas cuando no inmorales. El control de lo público debe acomodarse a los tiempos del Estado de bienestar.

Muchas decisiones, desde dónde construir la estación del AVE a qué beca de investigación otorgar, pueden ser impecablemente legales y, al tiempo, poco éticas cuando no inmorales. El control de lo público debe acomodarse a los tiempos del Estado de bienestar

DEL CONTROL LEGAL AL CONTROL REAL

La experiencia internacional de los países que mejor puntúan en las comparativas sobre control al gobierno nos indica que, por necesarios que sean los controles jurídicos en determinados aspectos, se deben complementar con controles de gestión. En particular, se debe empoderar a las personas con capacidad (como los empleados públicos) o con incentivos (como los periodistas) para monitorizar la actividad pública en todas las dimensiones, más allá de la concordancia, o no, con la ley.

Aquellos países que, como los países nórdicos, Holanda, Canadá, Australia o Nueza Zelanda, aparecen como los que mejor controlan los abusos de la cosa pública —sin eliminarlos del todo; eso es utópico—, minimizándolos, lo hacen gracias a potenciar el rol, y liberar las cadenas, de dos tipos de agentes. En primer lugar, los subordinados de los políticos electos: los empleados públicos y, en especial, quienes ocupan los puestos directivos tanto en administraciones como en entes autónomos y empresas públicas. Y, en segundo lugar, los periodistas: personas que, desde fuera de la administración, tienen sin embargo los incentivos para controlar la administración pública. Las democracias que fortalecen el poder de estos dos tipos de agentes —evitando que los gobernantes coarten su labor fiscalizadora, mediante nombramientos de altos cargos, publicidad institucional en prensa o cualquier otra fórmula de intimidación— presentan mejores resultados en cualquier indicador de gobernanza.

RECUPERAR LA GESTIÓN PÚBLICA

La gestión pública ha sido, históricamente, la gran ausente de los debates constitucionales. De las disquisiciones sobre la separación de poderes —en ejecutivo, legislativo y judicial (sin la administración)— de Montesquieu a la ingeniería institucional de pesos y contrapesos desarrollada por los padres fundadores de EE.UU., la gestión de la administración pública quedaba al margen. Se suponía que el Ejecutivo se encargaría de ella lo mejor posible.

El menosprecio de la administración pública en las discusiones constitucionales tenía una justificación entonces. Las burocracias del momento eran objetivamente diminutas. El sector público norteamericano, que emplea en la actualidad a millones de personas, tenía, cuando el país se independizó, menos de 800 personas en plantilla. Y todo el Departamento de Estado norteamericano, que emplea hoy a cientos de miles de personas, tanto en Washington como en todos los rincones del planeta, cabía en dos despachos, con siete empleados a tiempo completo.

El sector público norteamericano, que emplea en la actualidad a millones de personas, tenía, cuando el país se independizó, menos de 800 personas en plantilla

Pero ignorar la organización administrativa no tiene sentido en la actualidad. Y, sin embargo, para empezar, los estudiosos del buen gobierno han tardado mucho tiempo en incorporar el diseño de las burocracias entre los mecanismos de control de la cosa pública. Los científicos sociales han puesto tradicionalmente el acento en las instituciones de toma de decisiones políticas. Por ejemplo, ¿cómo podemos organizar el Parlamento para controlar mejor a los políticos? ¿Quizás seleccionando a sus señorías a través de un sistema electoral mayoritario en lugar de proporcional? Sin embargo, los estudios comparando instituciones de toma de decisión encuentran efectos muy limitados sobre el buen gobierno, a no ser que sea con definiciones vagas, como «sistemas abiertos» o «democracias inclusivas».

Así, el superventas Por qué fracasan las naciones, de Daron Acemoglu y James Robinson, dedica detallados párrafos al comportamiento del dictador egipcio Hosni Mubarak tomando decisiones concretas que le favorecían a él y a su familia, y, sin embargo, no dedican ni una frase a discutir el comportamiento de los más de cinco millones de empleados públicos que la administración egipcia tiene. ¿De verdad es posible que todos los problemas de gobernanza en Egipto derivaran de las acciones de un individuo, por mucho que fuera el responsable máximo, de una organización de millones de personas? ¿No era relevante el sistema de incentivos de esos millones de empleados? Podríamos hacer el siguiente ejercicio mental. Si ponemos a Mubarak, y a todo su gobierno, al frente de la administración danesa y a la primera ministra danesa, y a todo su gabinete, al frente de la egipcia, ¿qué país prestaría las mejores políticas públicas? Pues, seguramente, Dinamarca.

Durante los últimos años ha proliferado una línea de investigación en ciencias sociales que pone el acento en ese papel de la administración, en el diseño de las instituciones de implementación de las políticas públicas. Sin embargo, no es fácil determinar cuál es el esquema administrativo correcto. En particular, y desde el inicio de los estudios de administración pública, han convivido dos corrientes de pensamiento opuestas. Por un lado, quienes consideran que los empleados públicos en una democracia deben responder a los intereses de sus superiores políticos sin ambages, de forma parecida a la línea de mando jerárquica imperante en organizaciones del sector privado. El gran teórico de esta propuesta, Herman Finer, solicitaba una «relación de obediencia» entre los empleados públicos y los políticos. Los funcionarios, en una democracia, no son más que los «nervios y tendones» del Leviatán, los brazos ejecutores de los deseos de los políticos electos.

Pero, frente a esta visión comenzó a surgir otra que demandaba exactamente lo opuesto: la autonomía de los empleados públicos como garantía para preservar el bien común. Su principal valedor, Carl Friedrich, consideraba que los empleados públicos debían responder, fundamentalmente, a su colectivo profesional —ya fueran abogados, médicos, profesores o personal sanitario—, porque esta es la mejor fórmula para evitar connivencias con sus superiores políticos. Según este enfoque, la independencia política protege la motivación intrínseca de los empleados públicos.

LA IMPORTANCIA DE LA MERITOCRACIA

Es de esta corriente de pensamiento de la que surge el primer mecanismo para mejorar el control de los gobiernos: la consagración en las administraciones de un personal profesionalmente autónomo de sus dirigentes políticos. Es un mecanismo que había sido ya detectado precozmente por pioneros observadores de la cosa pública, tan variopintos como el Max Weber que analizaba la estoica administración prusiana y el Woodrow Wilson que exploraba la construcción de la primera administración democrática del mundo, la norteamericana. De acuerdo a estos autores, sin los contrapesos de una fuerza laboral independiente de los vaivenes políticos, sería imposible evitar que los políticos se apropiaran de lo público para su beneficio privado. Pero es un mecanismo que, hasta hace muy poco tiempo, no ha sido contrastado empíricamente.

Ahora contamos con numerosos estudios que confirman la hipótesis de que una fuerza laboral políticamente autónoma proporciona la mejor gobernanza posible. En particular, aquellos países donde los empleados públicos desarrollan su carrera en función de sus méritos profesionales y no gracias a sus vínculos políticos, tienen, entre otras ventajas, niveles más altos de crecimiento económico, menores niveles de pobreza, menor corrupción, administraciones más efectivas, y menor malgasto de recursos públicos. Además —y esto es interesante para todos aquellos que creen que solo una administración que responda directamente a los deseos de los políticos puede reformarse—, las administraciones cuyo personal depende menos de sus superiores políticos tiene una mayor capacidad para poner en marcha reformas. Porque, si tu jefe cambia con cada cambio de gobierno, o incluso de ministro, tienes poco interés en desarrollar proyectos a largo plazo.

En particular, y tal y como resumen Carl Dahlström y Victor Lapuente en Organizando el Leviatán (2018), los mayores niveles de calidad de gobierno se alcanzan en aquellos países donde los gobernantes rinden cuentas directamente a los ciudadanos, mediante elecciones regulares y libres, y donde, al mismo tiempo, los empleados públicos no rinden cuentas directamente a los políticos. Porque, cuando políticos y empleados públicos responden a «jefes» distintos —unos a los electores y los otros a sus colegas de profesión—, desarrollan un interés en controlarse mutuamente. No es por tanto que la meritocracia lleve a tener mejores profesionales en el sector público. Al menos, no necesariamente. Lo que hace la meritocracia es insertar a personas con intereses distintos a los de los políticos y que, por tanto, denunciarán los comportamientos inapropiados de sus supervisores.

Contamos con numerosos estudios que confirman la hipótesis de que una fuerza

laboral políticamente autónoma proporciona la mejor gobernanza posible

Y, muy importante, el control se produce también en la dirección inversa. Políticos que no tienen ligazón profesional con los empleados públicos son más libres para advertir los comportamientos poco éticos. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, las burocracias autónomas siguen viéndose, en palabras del experto Johan Olsen, como «dinosaurios organizacionales», o, en terminología del presidente de EE.UU. Donald Trump, como un «Estado profundo» (Deep state) que conspira contra la voluntad democrática.

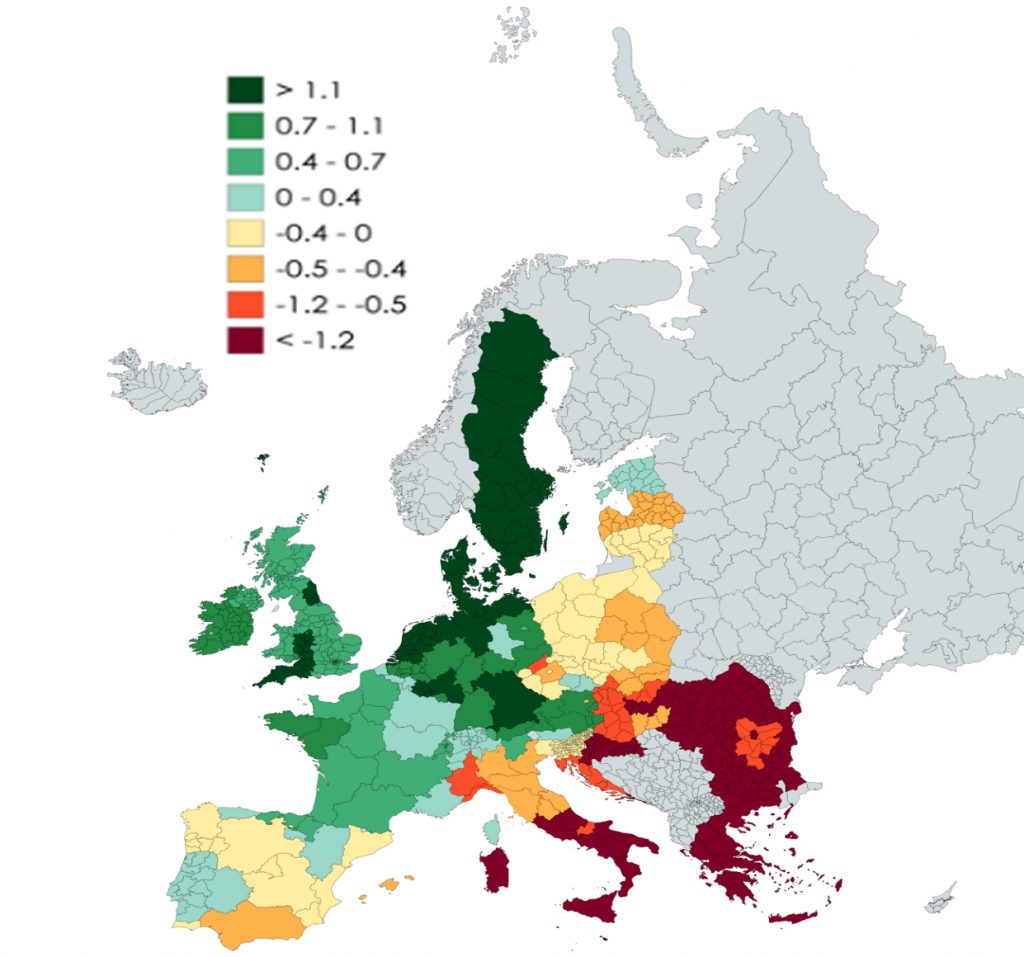

Estudios a nivel subestatal —por ejemplo, comparando la calidad de gobierno de docenas de regiones europeas— encuentran el mismo patrón. La meritocracia determina la capacidad para controlar a los gobiernos. Y eso es importante porque esa capacidad varía enormemente en Europa, tal y como nos enseña la figura 1, que recoge los valores del European Quality of Government Index (EQI) elaborado por el Quality of Government (QoG) y la Comisión Europa cada tres años. Este índice recoge las percepciones ciudadanas —una manera incompleta, pero la única disponible para hacer comparaciones, porque todavía no tenemos indicadores objetivos de estos aspectos— sobre la calidad de las instituciones públicas en una región. En particular, se mide las percepciones de calidad de los servicios prestados en ese territorio, con independencia de si el prestador es una administración nacional, regional o local, así como las percepciones de imparcialidad y de corrupción.

Si tu jefe cambia con cada cambio de gobierno, o incluso de ministro, tienes poco interés en desarrollar proyectos a largo plazo

La fotografía que nos ofrecen estos datos es de una notable variabilidad. En particular, las regiones de los países de la Europa occidental, de la «vieja Europa» o de los miembros más veteranos de la Unión Europa, presentan unos niveles de calidad de gobierno ostensiblemente más elevados que los de las regiones de la Europa oriental, de la «nueva Europa» o de los países que se incorporaron a la UE tras la caída de sus regímenes comunistas. Las excepciones son Italia —o, para ser más precisos, las regiones del sur y centro de Italia— y Grecia, cuyas regiones, en calidad de gobierno, se asemejan más a las de las regiones de la Europa excomunista que a las de las regiones occidentales. Pero, aunque las diferencias entre el oeste y el este de Europa resulten visibles, las divergencias entre países dentro de esos grandes bloques no lo son. Existen diferencias dentro de los países, por ejemplo, en Francia, Bélgica, Rumanía o España, que son más importantes que las diferencias entre esos países y sus vecinos. Y, en relación a España, vemos que un ciudadano del País Vasco disfruta de unas instituciones percibidas con la misma calidad que las de un ciudadano de Limousin (Francia), Yorkshire (Reino Unido) u otras regiones por encima de la media de la UE, mientras que un ciudadano que vive en las comunidades autónomas de Madrid, o en Cataluña, percibe una calidad institucional por debajo de la media europea, y similar a la de un estonio o esloveno.

Figura 1. Las percepciones de calidad de gobierno en las regiones de la UE, 2017.

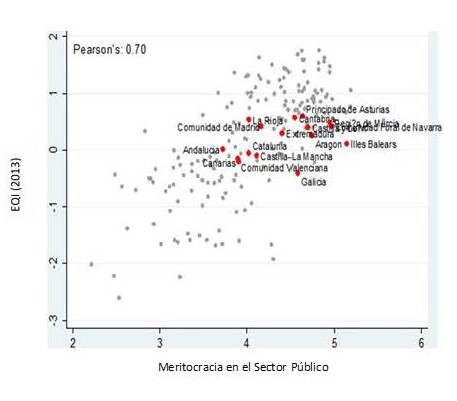

Y, como vemos en el gráfico 1, aquellas regiones donde los empleados públicos son capaces de desarrollar una carrera en la administración pública más en base a sus méritos que a sus conexiones políticas, puntúan más alto en calidad de gobierno. El gráfico pone en relación el indicador de calidad de gobierno mostrado en el mapa anterior y el valor medio en cada región de la pregunta a empleados públicos sobre hasta qué punto consideran que, para tener una carrera exitosa en el sector público, importan más los méritos profesionales del candidato o, por el contrario, sus contactos políticos.

Gráfico 1. Meritocracia y calidad de gobierno en regiones europeas

De nuevo, el gráfico muestra una notable variación entre las comunidades autónomas españolas. Y, sin embargo, vemos que, en prácticamente todas, hay mucho margen de mejora. En el sector público español demasiados puestos se deciden en función de criterios políticos y ello limita la capacidad para controlar a nuestros gobernantes. A diferencia de lo que ocurre en los países con mejores mecanismos de control, en España no es simplemente que los gobernantes tengan muchos asesores de libre designación, o que nombren a los responsables de Correos, Paradores o RTVE, sino que, para tener una carrera exitosa en la administración pública, las conexiones políticas cuentan relativamente bastante.

Muchos medios privados reciben financiación encubierta en forma de publicidad institucional, lo que puede afectar a su capacidad de interrogar apropiadamente a un gobierno

EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El segundo control relevante de los gobernantes son los medios de comunicación. En primer lugar, importa la cantidad de medios y, sobre todo, de medios escritos. Uno de

los factores más correlacionados con el buen gobierno son los hábitos de lectura de periódicos de los ciudadanos de un país. Aquellos lugares donde, como sucede en Suecia o Japón, los ciudadanos leen el periódico con regularidad, los excesos en la cosa pública son más limitados. Es obvio. Ciudadanos bien informados controlan mejor a sus gobiernos.

Pero también importa la calidad de los medios de comunicación. En particular, la sensación de que los medios informan de forma neutral (de nuevo capturada a través de encuestas) es significativamente más elevada en aquellos lugares, países o regiones, con mejor calidad de gobierno. Los indicadores internacionales de libertad de prensa también guardan una estrechísima relación con el buen gobierno. Porque solo los periodistas que se sienten libres tendrán incentivos para monitorizar la actividad pública.

Y en España tenemos también margen de mejora en este aspecto. Primero, los medios de comunicación públicos dependen de los gobiernos de turno, en lugar de estar gestionados por profesionales. En segundo lugar, muchos medios privados reciben financiación encubierta en forma de publicidad institucional, lo que puede afectar a su capacidad de interrogar apropiadamente a un gobierno. Y, tercero, los periodistas no disfrutan de una ley de acceso a la información comparable a la de los países más avanzados. Nuestra ley de transparencia, en vez de garantizar un acceso directo a cualquier informe público (excepto asuntos de extrema sensibilidad, como política exterior o antiterrorista), ofrece un proceloso sistema, lleno, además, de excepciones.

Teniendo todo esto en cuenta, podemos concluir que el control de los gobernantes en España, sin ser tan mediocre como el de otros países del sur de Europa, como Italia y Grecia, dista mucho de los países líderes de calidad institucional. Las reformas para asemejarnos a ellos no son fáciles, pero se pueden llevar a cabo con voluntad política.

Algunos partidos, de hecho, han propuesto tanto una mayor despolitización de la carrera administrativa como facilitar el acceso a la información pública. Eso sí, al llegar al gobierno (nacional, autonómico o local), misteriosamente se les olvida.

REFERENCIAS

Charron, Nicholas, Lewis Dijkstra y Víctor Lapuente. 2015. «Mapping the Regional Divide in Europe: A Measure for Assessing Quality of Government in 206 European Regions». Social Indicators Research. vol 122 (2): 315-346.

Charron, Nicholas, Lapuente, Víctor, y Annoni, Paola. (2019). Measuring quality of government in EU regions across space and time. Papers in Regional Science.