Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

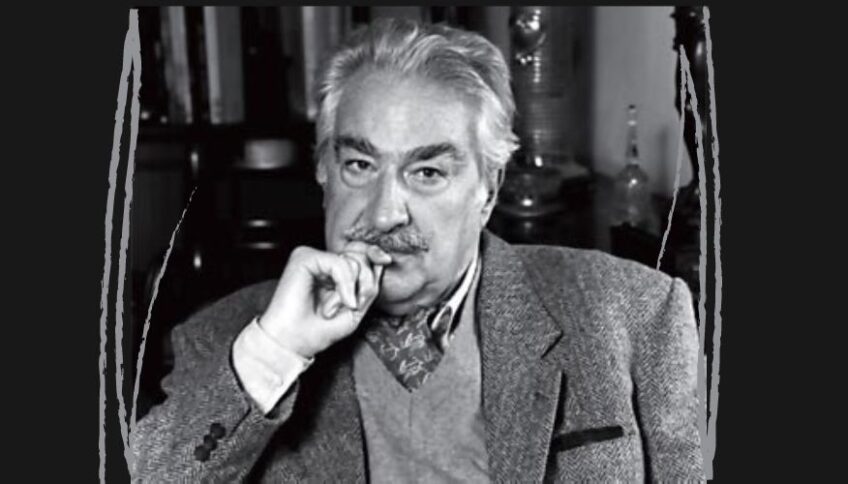

Ver productosA los cien años del nacimiento del poeta y novelista Alvaro Mutis el 25 de agosto de 1923, recuperamos esta entrevista en la que charló con Julio Martínez Mesanza y Nazareth Echart

30 de diciembre de 1998 - 25min.

Álvaro Mutis (A.M.). Poeta y novelista colombiano. Recibió el Premio Príncipe Asturias en 1997, y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 1997.

Julio Martínez Mesanza (J.M.M.) Poeta español y traductor de poesía italiana.

Nazareth Echart (N.E.) Doctora en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra.

Este 2023 se cumplen cien años desde que el poeta y novelista Alvaro Mutis naciera el 25 de agosto de 1923 en Bogotá (Colombia). Como recuerdo de su figura y homenaje a su obra recuperamos esta entrevista en la que el también poeta Julio Martínez Mesanza charlaba extensamente con el Premio Príncipe de Asturias y Premio Reina Sofía. En esta conversación el escritor recordaba su infancia, sus primeras lecturas, su exilio mexicano y explicaba también su visión de la Historia y su concepción del progreso. No podían faltar unas palabras sobre el célebre personaje Maqroll el Gaviero: «Es un personaje creado por mí, que ha cumplido con muchas de las cosas que yo hubiera querido hacer en la vida y, por comodón y por vivir una vida tranquila o al menos menos cómoda y sin grandes pruebas, no me he atrevido. El sí». Álvaro Mutis murió el 2 de septiembre de 2013 en Ciudad de México.

J.M.M.— En su infancia hay un hecho que marcará su obra literaria profundamente. Me refiero a su temprano viaje a Europa, con sólo dos años y a sus primeras lecturas, que tienen lugar también en Europa.

A.M.—Desde luego, ese viaje me marcó muchísimo, porque ocupó esos años en los que realmente uno se forma. La gente tiene la idea de que uno se forma en la adolescencia, pero no es así. Uno se forma entre los cinco, seis, diez, once años. Entonces es cuando sabes quién vas a ser y qué vas a ser en la vida. Esto es difícil de aceptar, pero yo lo he vivido así.

Nosotros viajamos cuando yo tenía dos años a Europa, pues mi padre fue nombrado Ministro Consejero de la delegación de Colombia en Bruselas. Allí viví nueve años primero y después dos más, porque mi padre murió y mi madre regresó a Europa conmigo.

Yo nací de padres hacendados, gentes sembradoras y cultivadoras de café, criadores de ganado, «terratenientes», en definitiva, aunque ésta es una palabra que siempre trato de evitar. Mi infancia fue un pasar completamente normal y cómodo. Todos los niños tienen una idea muy curiosa y muy fuerte, que es: «aquí voy a vivir y de aquí soy yo, esto ya no me lo puede quitar nadie: el colegio, los cambios de estación, las ciudades, el país…», con todo lo que eso significa.

Cuando nosotros tuvimos que regresar a Colombia, yo no entendía nada, y me decía ¿por qué regresar a Colombia? Mi madre, que tenía los pies sobre la tierra, con una disposición y disponibilidad de la vida muy alegre y generosa, en ese momento fue muy dura, y me dijo: «Mira, Alvaro, esto se acabó». Yo me quedé paralizado, ¿qué quería decir con eso? Subimos al barco y llegamos a Colombia. No es que Colombia fuera para mí un país desconocido -en casa hablábamos español- pero realmente mi idioma era el francés.

En el camino a casa, tuve la fortuna -esto lo he dicho y repetido mil veces- de que nos paráramos en una hacienda de café y caña que había fundado mi abuelo. Aquello era el paraíso: flores por todas partes, dos ríos que confluían junto al edificio de la hacienda y una belleza de la naturaleza tan absoluta que yo empecé a disfrutar de ello como algo completamente irreal, pues era lo menos parecido al clima de Bélgica. Esto me marcó tremendamente. Ya cuando llegamos a Bogotá, la ciudad no me gustó. Bogotá está a 3.000 metros de altura en plenos Andes. Hacía frío… Yo acababa de estar exactamente en el paraíso, y eso influyó muchísimo en mí. Bélgica quedó atrás como un recuerdo, como una especie de armario al cual yo iba a coger imágenes y el idioma. Sin embargo, toda la presencia de la naturaleza que aparece en mi poesía y en las siete novelas, nacen de la hacienda y sus ríos.

Eso hizo de mi un pésimo estudiante, naturalmente, porque lo que yo quería era volver allí a leer. Fui un lector devorador. Comencé leyendo los libros de mi padre, que en general eran de Historia, y al mismo tiempo leía a Julio Verne y Emilio Salgari. Ya sé que la mezcla es un tanto incomprensible y absurda, pero me divertía enormemente. Leía los volúmenes de Historia como si fueran una novela de aventuras. Eso me dejó un gran interés por la Historia y un inmenso escepticismo sobre las hazañas de los hombres, sobre la idea de que progresamos en la vida, de que todo va para bien. Yo sigo pensando que el siglo XIX es el siglo idiota.

Así, pues, comencé muy rápidamente a leer libros que después, muchos años después, me di cuenta de que eran obras maestras, que yo leía con el criterio de un joven. Por ejemplo, las Memorias de ultratumba de Chateaubriand, un libro que me sigue interesando, aunque por otras razones mucho más profundas, relacionadas conmigo y con mi destino.

J.M.M.— Ha citado a Salgari, a Verne…, ¿y Stevenson?

A.M.— Eso viene después. Curiosamente, Stevenson, Melville y Conrad llegan cuando ya tengo yo 18 o 19 años. Ya en Colombia, descubrí primero a Stevenson, que sigue pareciéndome extraordinario. La historia mejor narrada del occidente es La isla del tesoro. Cada vez que la leo me asombra más esa habilidad extraordinaria para narrar una historia en la que el lector cree que está siguiendo una pista y ésa no es la pista principal. Eso es una maravilla.

Están después los otros libros de Stevenson, Melville -la lectura de Moby Dick también me marcó muchísimo- y Conrad, que lo leí siendo muy joven. Por entonces comencé también a leer a los clásicos. En el bachillerato se encargan de arruinártelos, porque se convierten en una obligación. Yo jamás he leído por obligación.

J.M.M. —Desde luego, las lecturas obligatorias son un despropósito.

A.M.— Claro, es que entonces le tomas fastidio al Quijote, a Garcilaso de la Vega… a todo lo que se lee así. Cuando leí por primera vez El Quijote, yo me dije: «Este es el libro más divertido que he leído nunca, porque este par de locos están igualmente locos el uno que el otro, son lo más parecido a uno que puede haber», y empiezas tú a hacer tu propio Quijote, pero lo estás rescatando del tedio del bachillerato, bachillerato que, por cierto, yo no terminé.

J.M.M.— ¿Tuvieron la culpa las muchas lecturas y el billar?

A.M.— Sí, el billar y la poesía acabaron con mi calzón de bachiller. He contado estas anécdota muchas veces. Yo estudiaba en el colegio El Rosario, donde fue profesor en el siglo XVIII José Celestino Mutis, el hermano de mi tatarabuelo. A los Mutis se les tenía allí especial consideración. Un día me llamó el rector, que era monseñor Castro Silva, un gran lector y hombre de inmensa cultura, y me dijo: «Alvaro ¿qué vas a hacer? Tienes seis exámenes de reválida. Pero lo grave no es eso, sino que llevas dos años que te hemos perdonado, pero tienes que hacerlos y tú no puedes hacer eso. ¿Qué vas a hacer?».

Entonces me salió una frase que no es ninguna paradoja; no pretendía ser ingenioso. Le dije: «Monseñor, es que yo no puedo perder el tiempo estudiando y dejando de leer». Y es que en esa época yo ya estaba entrando en los escritores de mi vida personal, como Baroja. Entonces, me dijo: «Te entiendo perfectamente. Yo hablo con tu mamá y ya no sigas con esta lucha. La biblioteca del colegio -me vio la angustia en la cara- está a tu disposición, ven cuando quieras. Tú perteneces a esta casa por razones que bien conoces». Tenían una biblioteca magnífica, sobre todo, de literatura francesa, tenían maravillas. Así se acabó mi bachillerato y descubrí el billar, que es lo más parecido a la poesía.

Entonces empecé a trabajar para ganarme la vida. Me casé muy joven y ahí comenzó algo que ha marcado mucho mi vida y que es difícil de explicar a quien se me acerca como a un intelectual, como a un hombre que ha vivido de su vocación literaria. No es mi caso, yo jamás he vivido de mi vocación literaria.

J.M.M.—Eso le proporciona mucha más libertad…

A.M.— Claro, yo nunca he escrito en un periódico, por ejemplo. Bueno, sí, cuando quiero decir algo. Pero nunca he sido periodista, nunca he trabajado en una revista, nunca he pertenecido a una tertulia, nunca he firmado un manifiesto de ninguna clase y, sin embargo, he trabajado en las cosas más diferentes, desde una compañía de aviación, una cervecería, una compañía de seguros, una emisora de radio…

J.M.M.— También fue actor.

A.M.— Sí, pero eso fue muy posteriomente, cuando hice la voz del narrador de Los intocables. Pero esto me lo tomé como un juego, ya en México. Yo nunca me he propuesto ningún plan ni me he sometido a ningún principio inflexible; esto es algo que me enseñó mi madre. Mi madre, cuando enviudó, tenía 28 años. Mi padre murió a los 33. Ella era muy bella, con una posición económica y social muy confortable, y entonces hizo su vida como le pareció. Yo a veces le decía: «mamá, hay que visitar a los abuelos», y ella me decía: «hay que nada, hay que hacer entonces lo que sientes que quieres y debes hacer, pero en la vida no hay hay que «.

Eso me quedó en una forma tal, que por ejemplo, nunca tomo notas previas de nada de lo que escribo; de poesía sí, anoto primero a lápiz y voy puliendo luego en la máquina de escribir, pero de novelas jamás. Nunca me impongo el «tener que» seguir con esta novela… Ahora no estoy escribiendo nada, tengo una idea muy clara de la novela que quiero escribir, pero la escribiré cuando me salga.

Nunca he hecho vida de intelectual, y esto me ha dado, como dice Julio, una independencia de estilo. Escribo como me da la gana y lo que me da la gana. Por otra parte, escribir es para mí una tortura, pero ya hablaremos de eso en las próximas preguntas.

J.M.M.— De acuerdo. Antes decía que el siglo XIX era un siglo «idiota «. ¿ Y cómo es el siglo XX?

A.M.— Una demencia aterradora, la conspiración mas grave contra la presencia del hombre en la tierra que ha habido en la historia. Se está conspirando directamente contra la persona misma. La persona, el individuo, se está diluyendo ya en una serie de fantasmas que aparecen en pantallas y de presencias que no son presencias, y el hombre está entrando en una rutina, al tiempo que vive una vida de supermercado. Todo tiene un valor comercial, los libros también, no lo ignoremos y, desde luego, basta ver cinco minutos de televisión para darse cuenta de qué es lo que la gente está viendo. No quiero insistir sobre la violencia; violencia ha habido siempre, en la literatura se ha mostrado siempre, pero instituir la violencia como imagen para distracción me parece una cosa muy terrible y sofisticada. Que eso sea una manera de formar a un niño es un crimen. Estamos conspirando contra la especie porque se está atentando contra cosas esenciales; no estoy hablando de la violencia de los golpes y la sangre.

Así que el siglo XX no me interesa para nada, pues es el que he vivido. Tampoco la idea del progreso que se nos vendió a partir de la Revolución Francesa como una evidencia. Yo no creo que haya ningún progreso válido que no sea un progreso interior, un progreso que te produzca un equilibrio interior, y una relación equilibrada y sana con tus semejantes.

J.M.M.— ¿Cree que nuestra especie es perfectible?

A.M.— No veo por dónde. Yo no me he hecho ilusiones nunca sobre el hombre y sobre las civilizaciones y su destino. Porque precisamente el leer Historia me ha servido para ver cómo se han derrumbado edificios aparentemente tan sólidos, tan intocables, como el Imperio Romano, con su concepto del Derecho, con su concepto de las letras, el arte, con su manera de recibir el mensaje de los griegos… Ver derrumbarse esto y ver derrumbarse después la Europa del Renacimiento, en donde ya Erasmo, Vives, empezaron a entender cómo acabó, es aterrador. Las guerras de religión en Francia, la Inquisición aquí. Siempre lo mismo. Entonces, ¿de dónde sacar ilusión?, ¿de dónde sacar el famoso futuro radiante que anunciaban los marxistas? La verdad, yo no lo veo y así lo acepto.

J.M.M.— ¿Puede ser un antídoto la tradición?

A.M.— Desde luego. La tradición, en el sentido de pensar que ha habido un momento en el que el hombre, por un instante, sí ha creado y ha pensado en un cierto orden. El siglo V de Grecia, el siglo de Augusto en Roma, el ya mencionado Renacimiento. Hay un momento en que sí hay un alivio y una luz; después se derrumba.

J.M.M.— Y en este mundo en disolución del que habla, ¿qué papel puede tener como regeneradora, como algo que impide ese desorden, una institución como la Monarquía?

A.M.— Yo sigo teniendo en cuenta y muy presente la Monarquía, porque creo que la única fuente posible de poder y de autoridad sobre el hombre, y fundamento de las leyes que deben regir la conducta del hombre, tiene que tener un origen transcendente. No lo acepto de otra forma. Ya lo dijo José Ortega y Gasset: cuando muchas personas están de acuerdo en algo, es para una bellaquería o para una estupidez. Está en La rebelión de las masas, no me lo estoy inventando.

Entonces, no tengo esperanza, pero cuando regreso a un reinado como el de san Luis rey de Francia o a la lucha patética de Felipe II por crear una España congruente (no lo pudo hacer y fracasó), entonces dice uno: «Bueno, esto, con la referencia a algo de orden divino y cuya explicación se nos escapa, esto yo lo juego». No lo juego hoy día, claro está, no soy tan ingenuo ni tan tonto; eso se perdió totalmente, absolutamente.

Cuando me preguntan sobre mi monarquía, sobre mi afecto y mi interés por la monarquía, lo toman por una especie de provocación, como una especie de esnobismo mío. Entonces siempre me lanzo a una serie de explicaciones que acaban desesperándome, porque yo no estoy pidiendo un reino de Nicaragua, ni un reino de Paraguay ni un Gran Ducado de Suiza. Eso se acabó, estamos en otra cosa. Yo recuerdo aquello como algo que me hubiera gustado vivir. Yo habría sido feliz en el siglo XVIII, por ejemplo, un siglo que da a un prosista tan extraordinario como Voltaire, a un poeta como Racine o a un personaje como Casanova.

J.M.M.— Si lo de la monarquía puede verlo alguien, Vd. mismo lo reconoce, como una provocación, ¿qué me dice de la serie de artículos titulados «Bitácora del reaccionario», que publicaba en varios diarios mexicanos?

A.M.— Esa «Bitácora del reaccionario» tiene una pequeña historia. El director del periódico Uno más Uno me dijo un día: «Alvaro, mándame artículos tuyos de vez en cuando. No estás obligado a hacerlo un día fijo, (pensar que el jueves tuviera que escribir para ir el viernes al periódico me produciría una histeria espantosa). Cuando quieras, como quieras, pero que sea una cosa regular». Pocos días después, le dije: «Voy a escribir algo cuyo título será «Bitácora del reaccionario». Lo que quiero hacer es lo siguiente: siempre que se me ocurra, mostrar el punto de vista de un reaccionario frente a un fenómeno social, político o cultural: qué piensa y cómo debe de pensar un reaccionario.

Eso terminó en una de las lecciones más bellas que me ha dado la vida. Duró sólo un par de meses. Un día me mandó llamar el director del periódico y me dijo: «Mira, nosotros estamos muy contentos con tus artículos, desde luego, pero tenemos un problema con el título de la columna, «Bitácora del Reaccionario», porque hay mucha gente que empieza a creer que sí eres un reaccionario». Pensé un momento en decir algo, pero finalmente le dije: «Está bien, no tengo nada que decir ante una sandez tan impresionante».

«Reaccionario», desde que comenzó a utilizarse, ha sido un adjetivo muy peyorativo. Yo reacciono contra todo el horror que hay ahora y pienso que tal vez hubo tiempos mejores, con lo cual soy también un iluso, pero prefiero ser un iluso así que ser un iluso con el presente; con el presente no puedo.

N.E.— Dejamos ahora su biografía en Colombia y la recogemos en México, donde enseguida entra en contacto con Octavio Paz y con los exiliados españoles…

A.M.— Para mí, eso significó una fortuna enorme. Octavio Paz había escrito alguna cosa muy generosa sobre mi poesía. Llegué a México sin ningún futuro, con la sensación de que se había liquidado mi vida, sin saber qué hacer. Había llegado allí no por casualidad, sino porque sabía que era un país que acogía a extranjeros con problemas. En Colombia había en ese momento una dictadura militar. Yo llegué un 26 de octubre y en noviembre se me ocurrió ir a ver a Octavio y darle las gracias. Fui a verlo al Ministerio de Relaciones Exteriores -él dirigía entonces el Departamento de Organismos Internacionales-; allí lo conocí y hablamos. También estaba Carlos Fuentes. Su acogida fue tan generosa… Cuando le conté a Octavio cuál era mi situación, su frase fue maravillosa y salvadora: «Muy bien, Alvaro, te esperan años y pruebas muy terribles. Pero te voy a pedir un favor, y prométeme que me vas a hacer caso: sigue escribiendo». Me lo dijo de tal forma que, después, cuando vinieron esas pruebas y acabé en la cárcel por solicitud de extradición de la dictadura militar, siempre tuve presente la frase de Octavio.

Más tarde me ocurrió una cosa muy curiosa. Carlos Fuentes me invitó un día a su casa a un cóctel, en el que conocí a quienes iban a ser mis amigos a partir de entonces: Juan Soriano el pintor, Jaime García Terrés, poeta y diplomático, Tomás Segovia, etc. Yo escribía en las revistas que ellos publicaban de vez en cuando. Eso me dio tranquilidad y las cosas se fueron arreglando. Conseguí trabajo en una agencia de publicidad, después trabajé en una productora de cine, en la que conocí a Luis Buñuel. Luis y yo nos hicimos muy amigos. Trabajaba en la parte comercial, eso sí, jamás he sido capaz de escribir un guion, ni siquiera un primer tratamiento. Sólo escribí una narración, para demostrarle a Luis Buñuel que se puede escribir una novela gótica que suceda en el trópico. Se trata de La Mansión de Araucaíma.

J.M.M.— Recientemente la han llevado al cine. ¿Ha intervenido de alguna forma?

A.M.— No, el guion es en su totalidad del guionista. Yo soy incapaz; comencé a escribir novelas en el año 87, y uno de los problemas que tuve desde el principio es el de escribir diálogos. Por eso cometo esa torpeza de que cuando le preguntan alguna cosa a Maqroll, el personaje de mi novela y de parte de mi poesía, yo no le pongo a hablar, sino que digo: «Y entonces Maqroll respondió que iba a hacer esto y esto…». Pero, me dicen, ¿por qué no lo pone a hablar? Y es que no me atrevo. A veces lo hago de pronto, pero en cosas muy cortas.

J.M.M.— Dicen que la narrativa corresponde más a la madurez. Su caso es, como ha señalado hace un momento, algo exagerado, pues ha llegado a ella ya pasados los sesenta.

A.M.— Lo que pasa es lo siguiente. Yo nunca me di cuenta -eso es muy propio de la manera que tengo de trabajar mi obra- de que estaba escribiendo una novela. No he dejado la poesía por la novela, jamás, jamás. Lo explico. Estaba yo releyendo un supuesto poema en prosa mío, titulado «La nieve del Almirante» en la traducción francesa que me habían enviado para publicar en una revista, cuando de pronto me di cuenta de que aquello no era ningún poema en prosa, sino sencillamente un fragmento de una novela. Entonces, me dije:»¿Qué tal si lo hago?», y a partir de ese núcleo escribí La Nieve del Almirante. Yo nunca había escrito novelas, aunque soy un gran lector de novelas (tengo veneración por los grandes novelistas del siglo XIX, por Dickens sobre todo, por Tolstoi, Balzac…). Corregí el estilo y el ritmo y se la mandé a Carmen Balcells para que decidiera. Ella entonces me llamó y me dijo: «Oye, esa novela sale publicada en Alianza en dos meses». Yo quise esperar, pero Carmen me dijo que ni hablar. A partir de ahí me pasó una cosa muy curiosa; de pronto empezó a funcionar dentro de mí Maqroll y los personajes que aparecen en La Nieve del Almirante empezaron a tener una vida. Y es que si empiezas a narrar el pasado, el presente de una persona, sus ideas, su visión del mundo, su manera de relacionarse, ¿qué quieres que pase? Pues que esa persona termina por decirte: «Oiga, un momento, yo quiero contar un viaje que hice a Panamá y una experiencia que tuve allá». Y eso no lo para nadie, eso por lo menos yo no lo pude parar.

Me pasaron cosas como ésa; que cuando resolví contar las experiencias de Maqroll en las minas de oro, que yo había conocido porque mi abuelo tuvo una minas de oro en la hacienda que había fundado, de repente, en el fondo de la mina, Maqroll -que fue gaviero de niño- hay un momento en el que pide a los dioses del mar que le saquen de allí, que le rescaten. De pronto me di cuenta de que había escrito un poema de cuatro páginas en versículos. Así trabajo yo; no siento que estoy escribiendo una novela, sino siguiendo las historias de este hombre, que es como un ovillo que se va desenredando; más exactamente, un hilo que va saliendo de un ovillo y que tiene su autonomía. Yo nunca me he sentido novelista ni he pensado que dejaba la poesía. Escribí Un homenaje y siete nocturnos justo después de escribir dos novelas, y sigo escribiendo poesía.

J.M.M.— Tampoco se puede decir que en su poesía hubiese un germen narrativo muy fuerte…

A.M.— No se trataba de una poesía narrativa, pero en muchos de los poemas hay instantes, anécdotas, momentos que podrían pertenecer a un cuerpo narrativo. Escribir un poema sobre una experiencia vivida, real, es para mí dificilísimo. Yo he escrito dos o tres.

J.M.M.— Ya nos ha introducido a Maqroll el naviero. Soy consciente de que ésta es la pregunta tópica que le hacen todos. ¿Cómo nace Maqroll?

A.M.— Cuando empiezo a escribir una poesía que está destinada a ser publicada, que la voy a llevar a un suplemento literario de un amigo, que no va a ser esa poesía que yo escribía y rompía. Cada vez me parecía esa poesía más desasida, más desesperanzada, como liquidándolo todo, como desencantada de todo. Yo tenía 18 años; allí había

algo que no funcionaba, y me dije: «Ah, no, que lo diga alguien que haya pasado por pruebas tremendas y por experiencias definitivas y radicales, y esté erosionado por los viajes». Así nace Maqroll. El nombre de Maqrol nació de la idea de buscar un nombre que se pudiera pronunciar de la misma forma en cualquier idioma. La «q» causa muchos problemas porque los tipógrafos siempre la convierten en «g» y la «q» es, digamos, el carácter en el abecedario occidental árabe. Esa «q» que se hace con el fondo de la garganta se reproduce con una «q» sin «u»; es una convención de los traductores. A mí el mundo islámico me fascina.

Así que empecé a poner a Maqroll en los poemas hasta que por fin escribí un libro en donde todo es Maqroll, que es Los Hospitales de Ultramar, una colección de poemas en donde se habla de Maqroll. Ahí hay, si se observa con cuidado, momentos que sí son novelísticos, en los que hay una sustancia narrativa. Suelen decirme que hay mucho de mí en Maqroll, y mucho de Maqroll en mí. Naturalmente, Maqroll es un personaje creado por mí, que ha cumplido con muchas de las cosas que yo hubiera querido hacer en la vida y, por comodón y por vivir una vida tranquila o al menos menos cómoda y sin grandes pruebas, no me he atrevido. El sí.

Por otra parte, su escepticismo sí es mío. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una trampa interesante, que a medida que uno va escribiendo novelas, ese señor se va rodeando de un mundo que es él, y ya no soy yo. Yo no he estado en algunos sitios, ni he tenido una amante indonesia, ni imagino cómo pueda ser, y de ahí en adelante, pasan muchas cosas que ya son el mundo de Maqroll.

Yo nunca lo he descrito físicamente y jamás he dicho dónde nació. Lo único que he dicho en las novelas, y lo tengo muy presente, es que tiene una mirada desorbitada, el pelo entrecano, recio, que su estatura es mediana. Respecto a la nacionalidad, jamás he dicho nada.

El otro día, escribiendo un episodio que probablemente pertenezca a una novela, pero que pretendía ser un apunte más de una narración de Mar y Tierra, pensé en la relación de Maqroll con un niño de ocho años, que realmente es mi nieto Nicolás. Entonces narro que Maqroll va a Amberes (Amberes aparece siempre en mis novelas como un homenaje a una ciudad que adoro). Entonces alguien me dice: «Oiga, su amigo Maqroll está en un hospital; tuvo un accidente, le cayó una grúa que estaba cargando un barco y tiene mal las piernas». Entonces voy a verlo. Entro en la clínica, un hospital de marinos, y veo que hay una flamenca muy guapa, una típica flamenca, de ésas llenas y rosadas, rubensianas, con todo el erotismo que saben tener. Le pregunto por Maqroll, me lleva donde él, y veo que Maqroll habla con elia en flamenco. Entonces me doy cuenta inmediatamente de que tienen una relación, veo que no es nada grave, me despido de él y, ya en la puerta, me vuelvo y le pregunto: «Oiga Maqroll, usted nunca me ha contado dónde aprendió el flamenco». Y él me dice: «El flamenco lo aprendí de mi madre».

Cuando vi que había escrito eso, así quedó. Porque yo tengo en la escritura un sentido un poco fatalista y un poco sonámbulo. Lo primero que escribo siempre es escrito bajo una situación un tanto sonámbula; no corrijo inmediatamente, sino por la noche. Después viene la inmensa tortura que tengo con la escritura, y es que no acabo de tener confianza en lo que escribí. Por fin hago esa reflexión, que tantas veces he mencionado: «Esto es lo que yo puedo hacer y no puedo hacerlo mejor».

N.E.— ¿La tortura viene entonces después, no en el momento de la escritura?

A.M.— Sí, la tortura viene después. En el momento de la escritura soy un irresponsable y es Maqroll quien me recuerda si una cosa puede o no puede ser.

J.M.M.— ¿Qué opinión le merece la etiqueta «realismo mágico»?

A.M.— Se ha hablado mucho del «realismo mágico», que no es más que un marbete muy útil para los críticos, por ejemplo, de Francia o Inglaterra. Sale una novela en América Latina y, si es de la región ecuatorial, rápidamente dicen: «¡Ah! realismo mágico». Y la leen con el propósito de que sea «realismo mágico». El «realismo mágico» sí existe, pero «realismo mágico» no es, por ejemplo, decir que Rulfo -un escritor al que admiro inmensamente y que considero es el más grande novelista de este siglo en América Latina-, es «realismo mágico». Eso es una necedad gigantesca, es no conocer México. Lo que él cuenta en Pedro Páramo es completamente natural en México, ese mundo en el que los muertos están vivos y los vivos están muertos es de la vida diaria. En cambio, el Memorial del Convento, de José Saramago, es «realismo mágico» puro, y eso que sucede en Portugal en el siglo XVIII y está escrito por un portugués. Por no entrar en donde el «realismo mágico» es realmente una evidencia, que es el Romanticismo alemán. Pero no, para los críticos tiene que ser latinoamericano, la gente tiene que sudar de calor y tiene que haber erotismo por todas partes y mujeres con el pelo verde volando por los aires… Nada de eso tiene que ver conmigo.

N.E.— Algo parecido pasa con el tópico del escritor comprometido.

A.M.— Yo creo que todo escritor que escriba una línea con la intención de denunciar la injusticia social, y de mejorar al hombre en su miseria, etc., está mintiendo, y esa línea escrita nace ya muerta. Se escribe porque se escribe, pero no con esos fines; eso es totalmente bastardo. Siempre que me preguntan por la literatura de compromiso digo que el compromiso real del escritor es tratar de poner en la página, con la mayor claridad, lo que él quiere decir; eso es el compromiso. Y, cuando lo hace, puede tener un reflejo social, porque es una verdad, pero no lo ha escrito con esa intención. Para eso ya existe la siniestra jauría de los políticos.

J.M.M.— Su obra, al menos yo así la veo, no es típicamente iberoamericana; yo la veo más relacionada con la literatura europea, y creo que Vd. es consciente también de ello, ¿no? En este siglo, se puede decir esto de pocos escritores iberoamericanos: de Borges, de Vd., y de pocos más…

A.M.— En cierto sentido, sí, una buena parte de los episodios de mis novelas sucede en el Oriente. Lo que pasa es que sí, tengo libros como La nieve del Almirante, que suceden en el mundo latinoamericano. Pero creo que esas historias están vistas con los ojos de alguien que está viendo esto desde fuera de América Latina, no diría que

exactamente desde Europa, sino desde fuera.

J.M.M.— Esto es más anecdótico. He leído hace poco un poema en el que fustiga sin piedad a los listos…

A.M.— Es reciente, tiene tres años. En realidad, está destinado, junto con otros, a un libro de poemas que quisiera yo publicar con un título que me fascina y sobre el cual todavía no he tomado una decisión determinante, que es Cármina contra gentiles. Carmina contra gentiles me lleva a escribir una poesía que jamás había intentado antes, que se me ocurre llamar «imprecatoria», un poco en el sentido de esa poesía latina que sólo los latinos lograron hacer, esa poesía satírica, que continúa siendo poesía.

J.M.M.— Ésa es la verdadera poesía satírica. La literatura española confunde a veces sátira con burla. Quevedo hace poesía burlesca. Satírica es la poesía que hace Juvenal.

A.M.— Y la de nuestro padre Séneca, que Dios guarde. A quien cada vez disfruto más es a Baltasar Gracián. Quisiera hacer poemas con esa mala uva que él tiene. Justamente, este poema de Los Listos me vino como una conclusión de todo lo que hemos hablado antes sobre el siglo XX. Esta proliferación de gente tan lista, que no entiende absolutamente nada, que no sabe nada, que sólo es lista; y éste es el mundo de los listos, los que se adaptan muy bien al mundo en que vivimos. Esto es algo muy lastimoso. Yo no les tengo ningún respeto.

J.M.M.— En lo de Gracián, sin embargo, Vd. no está con Borges, que arremete contra él más de una vez.

A.M.— Un momento, es que Gracián no escribió poesía, y ése es un error de Borges. Lo que ocurre es que en una antología, en época de Gracián, todavía él vivo, aparecen unos poemas pésimos con el nombre de Gracián. Pero no son de Gracián; él jamás los aceptó y, evidentemente, quien lea sus libros se dará cuenta de que este hombre nunca había escrito estos poemas. Eso le pasa a mi querido, a mi admiradísimo Borges, porque tenía, reconozcámoslo, una especie de inquina contra la literatura española y un deseo de que no fuera tan buena.

Esa discusión que tiene, por ejemplo, en contra de Cervantes y del Quijote. Pero es que se da cuenta de que el libro le puede. Y es por esa formación totalmente británica, que la llevó muy lejos. De ahí ese soneto de Borges tan maravilloso, pero que el pobre Ignacio no se merece.

J.M.M.— Hace poco hablábamos de Cádiz, de ese Cádiz en el que se ha encontrado con sus orígenes familiares…

A.M.— Sí, me ha pasado una cosa muy curiosa, que sólo un lector tan fiel y tan devoto de Proust como yo puede percibir de la forma como yo lo percibí. En esta ciudad, ya no hay descendiente de los Mutis, pues todos viajaron a Colombia.

Fui a Cádiz tres días para hacer un programa de televisión sobre el sabio Mutis, su presencia en mi familia, en mi obra, en mi persona, etc. Y, de repente, andando por las calles de Cádiz, del Cádiz viejo, del que está entre las murallas, me empezó a suceder un fenómeno que nunca había tenido en ninguna parte, ni siquiera en Colombia, ni tampoco en Bélgica. Pensé: ¡si es que yo soy de aquí, si ésta es mi tierra! Y claro, si estás sintiendo esto y de pronto pasas y ves «Calle de José Celestino Mutis», te invitan a un colegio a decir unas palabras y el colegio se llama «Instituto José Celestino Mutis», paseas por la Alameda y ves el busto de José Celestino Mutis… Esas cosas, que ya había visto antes, en ese estado emocional… Me quedé finalmente quince días y les confieso que me costó un trabajo dejar Cádiz tremendo, porque me decía: «Por Dios, yo, que he dado tantas vueltas en el mundo, que he viajado, por razones de mi trabajo, por tantas partes del mundo, encuentro por fin el sitio mío». Sencillamente, era como estar en mi casa.