Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

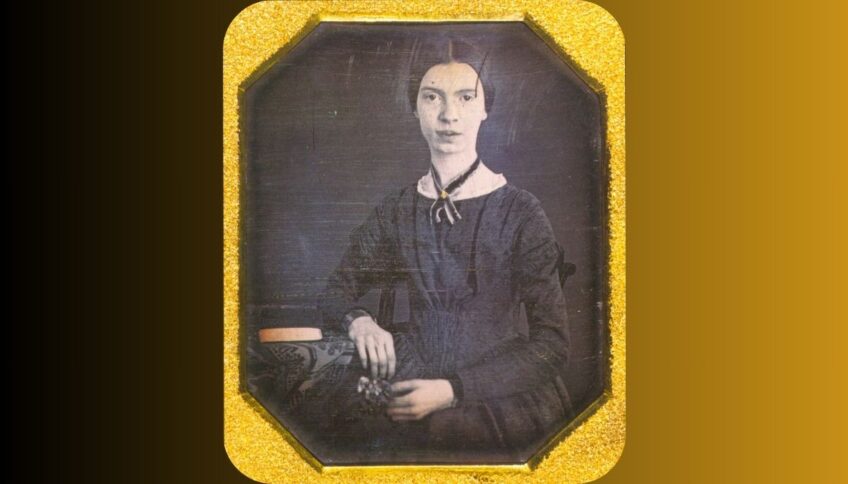

Ver productosHay una fenomenología del sufrimiento y la muerte en la poesía de Emily Dickinson, pero es la inmortalidad su auténtica obsesión

30 de agosto de 1998 - 20min.

A pesar de ser proclamada por la mayoría de la crítica literaria norteamericana como la más grande poetisa que ha dado la historia de los Estados Unidos, Emily Dickinson continúa siendo casi una desconocida para los lectores de nuestro país. Su influencia sobre los poetas españoles consagrados ha sido escasa: Juan Ramón, Luis Cernada y pocos más. Sin embargo, transcurrido más de un siglo desde que la Dickinson abandonara la escritura, sus poemas nos llegan con una frescura de estilo y una fuerza expresiva frente a la cual buena parte de la poesía del XX puede parecer algo trasnochada.

Se ha escrito en torno a la obra de Emily Dickinson (1830-1886) que «la muerte y sus múltiples caras, facetas y costumbres es el tema referencial más rico de su poesía»1. Ya desde una inicial aproximación pasiva a sus versos, se hace patente que el efecto dramático que posee la escena de la muerte y sus rituales es una y otra vez buscado por Dickinson como recurso expresivo que revela la honda preocupación que sentía por el tema de la definitiva despedida. No obstante, ese último adiós al que sigue el vacío dejado por quien ha traspasado ya el umbral de lo desconocido no agota todo el sentido que tiene la muerte de la que nos habla en su poesía. Se trata tan sólo de una de sus caras o facetas: la que ofrece vista desde el lado de los que se quedan. Ahora bien, la caracterización más peculiar que Dickinson nos ofrece de la muerte es la de alguien que parece no pertenecer solamente a la clase de espectadores que se sitúan a ese lado. De ahí que sea tan poco convencional, tan extraña a primera vista, su reflexión poética sobre la muerte.

A pesar de ser materia central de su poesía, la vivencia de la condición mortal no lleva jamás a ésta a los terrenos, tan frecuentados por la poesía romántica anterior, del lamento ante la fugacidad de la vida y lo efímero de las acciones y pasiones humanas. Ni el paso del tiempo ni el envejecimiento, como formas de la muerte misma o como acercamiento inexorable a ella, encuentran un eco perceptible en sus poemas. Si bien es cierto que la muerte conlleva naturalmente ausencia y pérdida, también lo es que, en su poesía, ausencia y pérdida poseen un singular significado que reviste a ambos elementos de un valor genuino, ya sea como condición del conocimiento contrastado2, o como examen que garantiza la ganancia3.

El pobre papel que desempeña el tiempo, su escasa utilización como factor articulante en los poemas de nuestra autora, es ya lugar común para la crítica dickinsoniana. El material del que extrae la sustancia que los compone recibe un tratamiento de interiorización tal que provoca en el lector esa sensación de intemporalidad o de distanciamiento respecto al transcurrir del mundo exterior, característica de su poesía. Todo parece contemplado sub specie aeternitatis a través de una mirada que filtra todo lo que ve y lo acoge en un espacio íntimo y personal donde habita la escritora —»la cápsula de la mente»—. La riqueza y complejidad extraordinarias de las asociaciones conceptuales e imaginativas de su poesía, al igual que su proverbial hermetismo, nacen de ese estado de permanente vigilia interior en que se descifran todos los mensajes recibidos según una clave llamada Emily Dickinson.

En cierta ocasión, Thomas Wentworth Higginson, su consejero en asuntos literarios, escribió una carta a Dickinson en la que le confesaba que su poesía le parecía algo espasmódica e incontrolada4. El comentario no podía ser más certero pues, en efecto, al leer la mayor parte de sus poemas podemos percibir algo que nos recuerda las convulsiones propias de una regurgitación. Sin embargo, la reconocida incapacidad para exteriorizar armoniosamente en palabras ese mundo interior, esa interna diferencia «donde los significados son», no se debe a una falta de pericia. Una mujer que estudia el Diccionario como si se tratara de un manual de primeros auxilios, o que se sabe casi de memoria las tragedias de Shakespeare, puede ser cualquier cosa menos una escritora de brocha gorda5. Lo que sucede es que el conflicto creado por la heterogeneidad de medios existente entre el pensamiento y el discurso articulado, que normalmente se salda con la derrota e invasión del primero por parte del segundo, se convierte en una guerra de trincheras en el caso de Dickinson. Mientras que la mayoría de los mortales nos servimos del discurso para perfilar de forma más definida nuestros pensamientos y poner orden en ellos, de manera que estos últimos terminan por acomodarse espontáneamente a los modos del primero, para la poetisa de Amherst la sutilidad del pensamiento contrasta con el tosco boceto que de él se obtiene mediante el engarce de las palabras6. De ahí que sean precisamente los silencios, los continuos espacios en blanco, el estilo sesgado y la ruptura de la sintaxis, los rasgos más peculiares en su modo de expresión. Sus motivos son obsesivamente recurrentes, como si con la reiteración y el continuo volver sobre lo mismo de distintas maneras aliviara hasta cierto punto el desaliño con que logra vestir sus pensamientos. La capacidad cognitiva de Dickinson, una virtud frecuentemente exaltada por los críticos7, es sobre todo capacidad de consciencia: consciencia de la diferencia interna, del aislamiento de la propia intimidad cerrada como una ostra; consciencia que trata de manifestarse recurriendo a la elipsis, al gesto insinuado, a la sugerencia incierta y al premeditado desconcierto.

Pero, volviendo al tema de la muerte, creo que el punto de vista —y el perspectivismo es uno de los principales problemas con que continuamente se ve enfrentada Dickinson— que puede brindarnos la panorámica más amplia y profunda de este motivo central es, paradójicamente, el de la inmortalidad, el verdadero «tema torrencial» para ella8. La muerte alcanza su pleno significado sólo desde la experiencia o el aprendizaje de la inmortalidad, que constituye, en definitiva, la marca fundamental del pathos poético y vital de Dickinson9. En uno de sus últimos poemas, escribe como estrofa final:

«Que todo charlatán

De sus labios sellados tome ejemplo,

El único secreto que guardamos

Es la Inmortalidad».

Los labios sellados son los de la naturaleza que no relata al hombre el cuento que «Jehová le contó», sino que se lo calla, al igual que el volcán tampoco confía su «proyecto rosa» a ningún hombre «precario». La inmortalidad es un secreto guardado cuyo aprendizaje es, en último extremo, la única tarea importante que al hombre le queda: «lo único digno de latrocinio»10. En su poesía, la inmortalidad no es tratada tanto como una condición inherente al ser humano cuanto como un estado venidero que se anuncia enigmáticamente, de modo que la Revelación, que es como ella llama al Apocalipsis de san Juan, no es aquello que nos aguarda al final, sino «nuestros desguarnecidos ojos», en clara alusión al desprendimiento de las escamas que cubrían los ojos, hasta entonces ciegos, de san Pablo en Damasco11. Es desde esta perspectiva, y no desde aquella otra que entrevé cierto panteísmo en la actitud de Dickinson frente a la naturaleza, desde donde debe leerse su célebre sentencia: «lo Sobrenatural es tan sólo lo Natural desvelado».

La imagen del «otro sido» o del «otro lugar» es una constante que representa precisamente ese estado por venir, respecto al cual nuestra situación puede describirse, mejor que como la de una espera, como la de un anormal retraso:

«No es que Morir nos duela tanto —

Es el Vivir — lo que nos duele más —

Pero el Morir — es camino distinto —

Un algo tras la puerta —

La Costumbre Sureña – de los Pájaros –

Que antes de que lleguen las Heladas –

Aceptan más benignas Latitudes –

Nosotros — somos los Pájaros — que se quedan.

Los Ateridos ante las puertas del Granjero –

Por cuya cicatera Miga —

Negociamos — hasta que las piadosas Nieves

Convencen a nuestras Plumas de que vuelvan a Casa».

UN SABER DE INMORTALIDAD

Dickinson renueva en su poesía un motivo clásico que ha permanecido como una presencia espectral aunque constante a lo largo de siglos de reflexión: el del estado de ofuscación en que se encuentra nuestra mente in hac vita, y que genera un mundo de apariencias y simulacros. Ella, como tantos otros antes, da por hecho la existencia de todo un cuerpo de saber desviado, de un género de conocimiento ilusorio, aunque connatural o afín al hombre, respecto del cual la nesciencia deviene en actitud propia del auténtico sabio; de modo que se establece una dialéctica de saber-ignorancia, visión- ceguera o, incluso, cordura-locura, que impregna su fragmentada meditación en voz alta:

«Es la mucha Locura la mejor sensatez —

Para el Ojo que discierne —

La mucha Sensatez — la absoluta locura —

La Mayoría

En esto como en todo, prevalece —

Asiente – y serás cuerdo –

Objeta – y serás de inmediato peligroso –

Y atado a una cadena».

El saber proporcionado a la mayoría y en el que ésta se acomoda es un «saber de mortalidad». Existe un «error original», una distorsión congénita del conocimiento ligada a la misma posición en que el sujeto es puesto en la existencia, que consiste fundamentalmente en ver la muerte como término, quedando con ello viciado desde la raíz el saber que el hombre adquiere sobre su vida y sobre su destino en el mundo:

«La condición de la Vida es el Avance

La Tumba sólo una parada de descanso

Que se supone que es el término

Y la hace ser odiada —

El Túnel no está iluminado

La existencia con muro

Consideramos que es mejor

Que no existir en absoluto».

La suposición del término es el acto fundacional, se podría decir, del saber de mortalidad, que tiene en esa «existencia con muro» su horizonte cognoscitivo. Mientras que esta existencia se destaca como un bajorrelieve estático de la absoluta inexistencia, la condición misma de la vida es el avance que admite una parada para descansar, pero en ningún caso un final de trayecto. El hombre, que lleva la mortalidad tan ligera como un traje hecho a medida, percibe ésta como su propia substancia, hasta que se ve instado a desprenderse de ella. La muerte que, por lo tanto, podría ser comparada con un obligado desnudarse, no posee este sentido para el saber de mortalidad, que la contempla como trasfondo último hasta que la propia muerte se presenta como un requerimiento o demanda desconcertante: «Por su intrusión a Dios se le conoce — / Lo mismo pasa con la Vida —». Así, la naturaleza en la que se incluye el hombre en su dimensión corporal, y que es comparada por Dickinson con una casa hechizada, pierde esta relación con el mundo invisible sin la cual se desvanece su auténtico rostro, que es el de un extraño o un forastero. Las manifestaciones mundanas que, para Dickinson, son como acertijos que la interpelan de manera cotidiana, son tomadas por la mayoría como los mismos significados desocultos que proporcionan un positivo conocimiento. Y, en el fondo, no es sino la ignorancia congénita del «otro estado» o del «otro sitio» la causa de que la tapa de cristal, tras la cual se encuentra el abismo, no sea traspasada por el ojo humano.

«¡Qué misterio colma un pozo!

Pues vive el agua tan lejos —

Un vecino de otro mundo

Que reside en una jarra

Cuyo límite nadie ha visto nunca,

Sólo su tapa de cristal –

¡Cómo mirar cada vez que se quiera

En el rostro del abismo!».

La cíclica sucesión de los días y las estaciones, que proporciona una estabilidad vicaria al fluir de la vida exterior, pero que «supone una traición al avance», contrasta con la herida o la llaga interiores que son el estigma de la consciencia. Dickinson escribe sus poemas, según nos dice, como el niño que canta al pie del cementerio: para alejar el miedo. Sin embargo, no es la visión de la muerte como final que sobreviene lo que provoca el terror, sino la consciencia de la inmortalidad, que convierte su existencia en un «vivir sin vida y en un morir sin morirse»: «Vivir es un morir pluriforme / sin el alivio de la muerte». Tal estado de consciencia conduce a la desesperación, no en sentido cristiano de pérdida de confianza en la misericordia divina, sino como respuesta anímica al aislamiento inevitable que tal consciencia comporta12.

En un invisible comercio que nos recuerda la paradoja en la que se demoran el movimiento místico alemán iniciado por Eckhart, junto con algunos de los místicos españoles del Renacimiento, ganancia y pérdida se corresponden en una transacción equilibrada. El precio que se debe pagar para alcanzar lo que no se posee es abandonar lo que se posee: ‘Y legué mis Recuerdos – / Cedí toda porción de mí / Que fuera transferible -«. Marcharse – y el marcharse es la noche- es el único modo de llegar. Así, la separación de todo aquello que nos es cercano es el sino común de esta muerte pluriforme, en la que se convierte la vida crepuscular de un adiós demorado.

En un poema que escenifica de modo sobrecogedor esta dilación en la partida13, contemplamos el matiz luminoso de un atardecer de invierno que nos hiere, dejando una interna diferencia donde yacen los significados; significados que no pueden ser dados a la luz, puesto que la herida se encuentra sellada, como el libro que en el Apocalipsis -lectura predilecta de Dickinson— nadie podía abrir14. La desesperación «que del Aire nos llega» aparece relacionada, como ya hemos indicado, con esta incapacidad de manifestación. Bajo esta luz, el paisaje aguanta la respiración en un silencioso recogimiento hasta que, con su extinción, se consuma la transfiguración de la noche. El momento de la extinción misma, cuando parte la luz, se corresponde con la «distancia en la mirada de la muerte» de la que se ha hablado. No obstante, para quien tiene el coraje de soportar este peso, o la disposición necesaria para recibir la herida interna que inflige este «sesgo de luz», la noche termina por convertirse en un mediodía al que sólo sigue ya la última aurora.

Esta inversión, que se lleva a cabo mediante una buscada superación de toda perspectiva heredada, requiere de un nuevo nombrarlo todo, una vez perdido, como diría Rilke, «el significado de porvenir humano». Es sorprendente cómo nos trae a la memoria la primera de las Elegías del poeta de Praga, en especial los versos: «Y abandonar hasta el propio nombre / como un juguete roto», la siguiente estrofa de Dickinson:

«Lo he dejado – He dejado de ser de ellos –

El nombre que vertieron sobre mi rostro

Con el agua, en la iglesia del pueblo

No se usa más, ahora,

Y pueden ponerlo junto a mis muñecas,

Mi niñez, y el hilo de carrete,

Los he terminado de enhebrar — también —».

El valor cognitivo del saber heredado, al igual que el de la propia experiencia vivida con anterioridad a una particular toma de consciencia relacionada con un acontecimiento no del todo aclarado de la vida de la escritora, es desechado como conocimiento de un mundo concluido; muerto, y debe desoírse como un tentador canto de sirena. El final de la niñez es en este caso la plasmación que sugiere el comienzo de un nuevo quehacer y el principio de un nuevo saber. No se trata, sin embargo, de la toma de consciencia de la mortalidad de uno mismo —algo que suele coincidir en efecto con el final de la infancia—, sino de la muerte como el camino que proporciona la otra forma de ver a la vez que anula la facultad de comunicación. Para esta nueva sabiduría sólo se conoce de verdad lo que se hace previamente ajeno: no hay ganancia cognoscitiva que no implique una pérdida. De esta manera, la ausencia es precisamente el contorno o molde de lo conocido: su misma condición de posibilidad como conocimiento contrastado: una peculiar vía negativa que alcanza su cénit con la muerte del ser querido.

«Te veo más claramente por la Tumba

Que el rostro te dejó entre medias

Ningún espejo te iluminaría

Como esa losa impasible.

Te conozco mejor por el Acto

Que te hizo al principio desconocido

La medida del nido vacío

Da testimonio del pájaro que se ha ido».

Pero si la muerte de los que nos dejan ofrece el contraste necesario para una visión más nítida de sus rostros, es el estar muñéndose sin morir lo que en definitiva ofrece el panorama global bajo el permanente sol del mediodía15. No se trata ya del irse del otro o de lo otro, sino de la propia huida: de un fugarse incoado paralizado en el ademán; en el gesto que proporciona la perspectiva del que, al marchase, lo ve todo bajo una luz más viva, a través de un medio que se hace más diáfano.

«Con una luz en fuga

Vemos mejor, ya lo creo,

Que con una mecha permanente.

Hay algo en la huida

Que la visión aclara

Y realza los rayos».

Es éste el punto crucial de lo que podría llamarse «gnoseología dickinsoniana»: el alejarse del sujeto como condición intrínseca de posibilidad del conocimiento verdadero del mundo. Lo que podría parecer una provocada distorsión no es sino un ajuste focal ininterrumpido que elimina precisamente aquel error originario del que se habló anteriormente. Así, la salida de la caverna se vislumbra al constatar la anomalía que se manifiesta en la disonancia alma-mundo: disonancia que provoca el aislamiento de la primera y la pérdida del segundo como respuesta defensiva de una consciencia de la propia diferencia superdesarrollada.

No obstante, esta nueva empresa -«la Hazaña Blanca»- que es la muerte es un camino incierto. Con él entramos en una oscuridad más profunda y, sobre todo, más peligrosa que la anterior, pues bordea de continuo las lindes de la locura, y «la loca del ático» lo sabe perfectamente. Es una ceguera de indiferencia en la que «el camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el mismo» (Heráclito), de anulación de los contrarios: el frío es el calor, el día la noche y el cielo, la tierra. No es posible distinguir el avance de la detención; tan sólo se sabe con certeza que es imposible volver. Hay que avanzar sin saber con claridad dónde está la meta, puesto que ésta sólo se revelará como tal una vez conquistada. Continuamente el suelo o el piso amenazan con derrumbarse, lo que significaría caer en la locura. La propia identidad parece quebrarse -«el yo detrás del yo»-. En definitiva, se trata de la personal noche oscura de Dickinson, en la que se requiere para sobrevivir de una «Fe mayor que las montañas», que es guía en tanto que comprensión de la inutilidad última de todo recurso humano.

«De Blanco en Blanco —

Un Camino sin Hilo

Pisé con pies Mecánicos –

Parar —perecer — o avanzar —

Del mismo modo indiferentes –

Si alcanzaba el final

Más allá terminaba

Incierto desvelado —

Cerré los ojos — y avancé a tientas

Era más claro — estar ciego”.

LA MUERTE COMO METAMORFOSIS

La inmortalidad, se la enseñara Keats o quien fuera, era la auténtica obsesión de Dickinson. Y el símbolo por antonomasia de la inmortalidad en su poesía es la figura de la crisálida. Si el mar es la eternidad, la mariposa que se pierde en él al caer la tarde no es otra cosa que el alma ya inmortal en un estado de insospechada plenitud. Tan inopinada parece la metamorfosis del gusano en mariposa como la que nos aguarda a nosotros.

La figura preferida de Dickinson se nos muestra en el siguiente poema que toma la forma de una adivinanza:

«Un tipo peludo, sin pies,

¡Y sin embargo corre mucho!

¡De terciopelo es su semblante,

Y su cutis es pardo!

¡Habita a veces en la hierba!

En una rama a veces

¡Desde la que desciende todo felpa

Sobre el que pasa!

Todo esto es en verano.

Pero cuando los vientos a las gentes del bosque alarman,

Toma la Residencia de Damasco —

¡Y se deleita cosiendo la seda!

¡Luego, más delicado que una Dama,

Emerge en primavera!

¡Con una pluma en cada hombro!

¡Apenas lo reconoceríais!

¡Los hombres lo llaman gusano!

¡Y Yo!, mas quién soy yo,

Para contar el hermoso secreto

¡De la mariposa!».

La Residencia de Damasco -de nuevo la alusión a la ceguera y posterior curación de San Pablo-, es el capullo de seda en el interior del cual se obra la milagrosa transformación. Para el saber de mortalidad el ser peludo no es sino «gusano», es decir, otorga una consistencia falsa a un estado transitorio —el estado larvario—, de modo que apenas reconoce su identidad con la mariposa -estado adulto-, A veces, el capullo se convierte en una vaina que guarda el germen, o en la propia tumba que contiene el cadáver como una semilla enterrada:

«Y cuando la ajustaron cual semilla

En el suelo dispuesto con cuidado

Hacia la eterna primavera

Y no era más que un Túmulo».

Pero el capullo-tumba también es identificado con la propia casa, y ésta, a su vez, con la intimidad en la que reside el alma. En el poema que se inicia con el bellísimo verso: «Tráeme el ocaso en un copa», podemos leer en la estrofa final:

«¿Quién construyó esta Casa de Parafina

Y dejó las ventanas tan cerradas

Para que mi espíritu no pudiera ver?

¿Quién me dejará salir un día de gala

Con implementos para volar lejos,

Ostentación que pasa?».

Para cuando llegue ese día de gala, la casa debe estar a punto: el alma preparada. Así, Dickinson también compara la delicada tarea de la oruga con la labor celosa de la novia que, mientras espera la llegada del futuro esposo, asea o acondiciona el hogar, de tal forma que el paso oruga-mariposa también se convierte en el paso virgen-esposa en el interior del capullo-tumba-hogar:

«La tumba es mi casita,

Donde, custodiándola para ti,

Arreglo mi salón

Y dispongo el té de mármol».

En el interior del capullo se realiza un quehacer de inmortalidad que es descrito como atento seguimiento. Se trata de buscar indicios, descubrir designios… Hay que perseguir, a través de sus continuas mutaciones, la clave divina: «Persiguiéndote en tus transiciones, / En otras Motas — / De otros Mitos / Sean tu petición. / Nunca el prisma retuvo los Matices / Tan sólo los oyó jugar —»; y todo ello de un modo metódico; manteniendo una disciplina intelectual asombrosa, aunque propiciada sin duda por un espíritu educado «Nueva Inglaterramente», que le permite seleccionar cuidadosamente todo lo que entra en la «cápsula de la mente», que es comparada con un anaquel de plata en el que sólo deben colocarse artículos de auténtica valía. Y de entre estos últimos, es el sufrimiento físico y, sobre todo, moral en sus múltiples formas el que, con su naturaleza superadora del tiempo, ocupa el núcleo de la experiencia intelectual de Dickinson:

«El dolor – tiene un Elemento de Blanco –

No puede recordar

Cuándo empezó – o si hubo

Un tiempo en el que no existía –

Y no tiene Futuro — sino él mismo

Su Infinita capacidad

Su Pasado — iluminado para recibir

Nuevos Períodos — de Dolor».

Hay toda una fenomenología del dolor, del sufrimiento, en la poesía de Dickinson. Era una experta en el dolor: poseía una especial sensibilidad para captarlo y discernirlo en todos sus matices, como también hacía con la luz. Sin embargo, no era el afán de expiación mediante la aceptación del dolor lo que le llevaba a ensartar de este modo los sufrimientos como cuentas de un collar, o a incrustarlos como brillantes en una corona, sino que todo ello se enmarcaba en una estrategia de futuro: en una herencia que debía dejar. «Este mundo no es conclusión / más allá existe una Especie». La «heredera legítima»16, la mariposa, será la beneficiaria de su labor en la oscuridad, mientras nosotros, que todavía no nos hemos ido, seguiremos leyendo atónitos sus poemas como boletines que nos llegan desde más allá de la muerte.

«Una Araña cosía por la Noche

Sin Luz

Sobre un Arco Blanco.

Si Gola era de Dama

O Sudario de Gnomo17

Ella a sí misma se lo decía

Su Estrategia

Era Fisiognomía

De la Inmortalidad».

1 · Ardanaz, M., Emily Dickinson, Cartas poéticas e íntimas, Grijalbo, Barcelona, 1996, pág.24.

2 · Cfr. P. 135. Para indicar el lugar que ocupa el poema en el Corpus dickinsoniano, he seguido la numeración habitual, establecida por Thomas H. Johnson en su edición de los Poemas completos de Emily Dickinson. Del mismo modo, por lo que respecta a las cartas, he mantenido la numeración de la edición de Johnson y Theodora Ward. Para la traducción castellana de los poemas, me he servido de las traducciones ya existentes de Silvina Ocampo y Margarita Ardanaz en sendas Antologías.

3 · Cfr. P. 684.

4 · La carta en cuestión se perdió -al parecer, fue quemada junto con la totalidad de la correspondencia recibida por Dickinson- No obstante, en una carta que ésta envió a Higginson y que se conserva, Dickinson se hace eco de tal reproche. C. 265.

5 · La técnica que utiliza Dickinson es más propia de las vanguardias del siglo XX que de la época en que compuso sus poemas. Por esta razón fue considerada durante bastante tiempo como una escritora que desconocía los fundamentos más elementales de la gramática, que poseía un lenguaje pobre y un estilo desmañado. Pero, bajo esta aparente simplicidad y tosquedad, se esconde una complicada y extraordinariamente «moderna» concepción de la poesía, como se ha puesto de manifiesto en numerosos estudios. Vid. Wolosky, Sh., Emily Dickinson, ed. by Harold Bloom, Chelsea House Publisheis, New York, 1985, págs. 161-85.

6 · Cfr. C. 261.

7 · Para un fervoroso admirador de Dickinson como es Harold Bloom, su principal cualidad reside precisamente en este poder o energía cognitiva, de la que depende su sorprendente originalidad. Vid. Bloom, H„ ed., Emily Dickinson, cit, págs. 1-7; El canon occidental, trad. Damián Alou, Anagrama, Barcelona, 1995, págs. 304-22.

8 · C. 319

9 · Según ella, un amigo -que, por cierto, le regaló los poemas de Keats- le enseñó la inmortalidad (C. 261); desde entonces, la inmortalidad se convierte en la principal obsesión de Dickinson: «¿Sería usted tan amable, antes de que ésta le llegue, de experimentar la inmortalidad?», escribe en cierta ocasión a un Higginson cada vez más desconcertado. C. 280.

10 · C. 457.

11 · Aa9,18.

12 · Esta aclaración ha sido magistralmente expuesta por Charles R. Anderson en su libro: Emily Dickinson ‘s Poetry: Stairway of Surprise, Anchor Books, New York, 1966.

13 · Cfr. P. 258.

14 · Ap 4,2-4.

15 · Cfr. P. 692 (fragmento).

16 · Cfr. P. 730.

17 · «Gnomo» era un mote que se dio Dickinson a sí misma, quizá relacionado con su corta estatura y escasa corpulencia, o quizá con el estilo gnómico que adivinaba en sus poemas. Con esta aclaración puede descubrirse la carga de ironía que encierra el poema y lo terrible que resulta la premeditada incertidumbre en la que deja al lector.