Mi cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productosHay un gran desafío que superar al escribir una historia del capitalismo como la plantea John Cassidy en «Capitalism and Its Critics». El reto es precisar el asunto de la narración

27 de mayo de 2025 - 4min.

Avance

Una historia del capitalismo de 624 páginas como la plantea John Cassidy en Capitalism and Its Critics (‘El capitalismo y sus críticos’) no es tarea para cualquiera, pero sobre todo cuando se trata de un concepto ya tan vacío como el del capitalismo. El reto, según The Economist, es «precisar cuál es exactamente el asunto de esta historia». George Orwell escribió en 1946: «La palabra fascismo ya no tiene sentido, salvo en la medida en que significa ‘algo indeseable’». Hoy «podría haber observado algo similar sobre la palabra capitalismo, rara vez utilizada por políticos de izquierda o de derecha, a menos que sea para describir un aspecto de la economía de mercado que les desagrada» (The Economist).

Sin dedicar mucho tiempo a aclarar el significado preciso del término capitalismo, John Cassidy, redactor de The New Yorker y finalista del Premio Pulitzer, narra sobre la base de las críticas de sus detractores a lo largo de los siglos: los ‘luditas‘ ingleses que se rebelaron contra la automatización temprana de las fábricas; los marxistas y comunistas en Alemania y Rusia; los ‘dependistas’ latinoamericanos; la campaña internacional Wages for Housework (Salario para el Hogar) de la década de 1970 y el moderno movimiento de decrecimiento, entre otros. Pero «nada de esto se parece mucho al capitalismo dominado por la tecnología de 2025. Marx arremetió contra quienes poseían los medios de producción; en la actual economía del conocimiento, los más importantes [medios de producción] residen en la mente de los trabajadores con formación» (The Economist).

En ‘El capitalismo y sus críticos’, Cassidy recurre a pensadores conocidos y a otros que no lo son tanto. Vayamos a esta segunda categoría. William Thompson, contemporáneo de John Stuart Mill, «abogó por las ‘cooperativas’, en las que la producción era organizada por la comunidad y los ingresos se distribuían equitativamente». Flora Tristan, en la década de 1830, «viajó por Gran Bretaña, escribió una mordaz denuncia de la miseria de la clase obrera y luchó por establecer un sindicato universal de trabajadores». J. C. Kumarappa, colaborador de Mahatma Gandhi, «describió cómo los agricultores de la empobrecida región india de Matar Taluka se veían obligados a pagar impuestos territoriales que ascendían al 70-215 % del valor de su cosecha anual». En la década de 1930, Eric Williams, primer ministro de Trinidad, argumentó que «la esclavitud contribuyó al impulso del capitalismo industrial al desarrollar nuevos mercados para los productos manufacturados británicos y suministrar materias primas» (The Economist).

Pero, se pregunta The Washington Post: «¿Es moral, económico o ambas cosas el principal problema del mercado libre? ¿Es la tecnología intrínsecamente mala o puede aprovecharse para fines progresistas? ¿Dependen los mercados de la expansión imperialista o pueden los consumidores nacionales sostenerlos? ¿Está el capitalismo destinado a autodestruirse o podrá capear las recesiones que invariablemente induce?». Concluye: «Cassidy no responde a estas preguntas» (The Washington Post). The New York Times afirma: «No es una exageración decir que el capitalismo siempre está en crisis, recuperándose de una crisis o encaminándose hacia la siguiente» (The New York Times).

Además de los enlaces arriba señalados, se pueden consultar estas fuentes:

Una observación crítica de Ludwig von Mises: «El concepto de capitalismo, como concepto económico, es inmutable; si con dicho término algo se quiere significar, no puede ser otra cosa que la economía de mercado. Al trastrocar la nomenclatura, se descomponen los instrumentos semánticos que nos permiten abordar el estudio de los problemas que la historia contemporánea y las modernas políticas económicas suscitan. Bien a las claras resalta lo que se busca con ese confusionismo terminológico. Los economistas y políticos que a él recurren tan solo pretenden impedir que la gente advierta qué es, en verdad, la economía de mercado. Quieren convencer a las masas de que ‘el capitalismo’ es lo que provoca las desagradables medidas restrictivas que adopta el gobierno» (Mises, Ludwig von. (2011) [1949]. La acción humana. Tratado de Economía. 10.ª ed. Estudio preliminar de Jesús Huerta de Soto. Traducción de Joaquín Reig Albiol. Madrid: Unión Editorial, p. 328. Tít. orig. Human Action. A Treatise on Economics).

—Esta entrada ha sido redactada por José Manuel Grau Navarro a partir de los textos que se especifican. Las traducciones del inglés son suyas, menos las del libro citado de Mises.

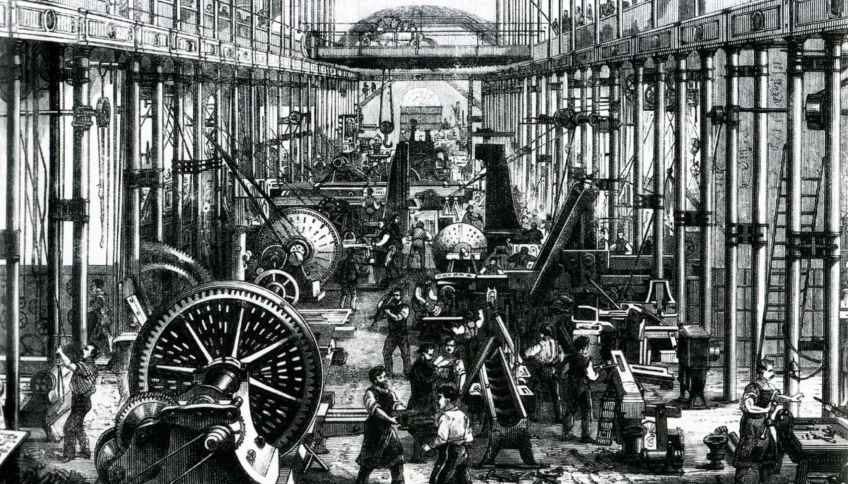

—Foto: Fábrica de Richard Hartmann en Chemnitz, Sajonia, 1868. Licencia de Wikimedia Commons. Se puede consultar aquí.