Cesta

Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.

Ver productos

28 de septiembre de 2009 - 15min.

Dice el maestro Manuel de Oliveira que «el cine es espejo de la vida, de sus modas y costumbres cambiantes». Sin duda lo es o debería serlo de manera habitual, porque en ambos casos el hombre es el protagonista y su huella se dejará ver a cada paso -en cada plano- como reflejo de inquietudes personales y sociales. Sabemos que unas veces la ficción tratará de acercarse a esa realidad hasta confundirse con ella, y otras preferirá la evasión al mundo de los sueños buscando alivio y consuelo de los posibles sin sabores de la vida. En cualquier caso, casi siempre procurará recoger imágenes que encierren un trozo de esa realidad y darle cierta verosimilitud -aunque en ocasiones se deje en ellas la impronta del propio gusto estético-, ya sea buceando en la experiencia vivida por el director o penetrando en el subconsciente de esa otra realidad soñada, deseada, reprimida… Pero ya se trate de realismo, surrealismo o esteticismo, de cotidianeidad o espectacularidad, de adaptaciones del cómic o de la ciencia ficción, no hay duda de que detrás de una imagen, de una escena, de una película… siempre hay un hombre que deja parte de su alma, con su búsqueda formal y también existencial, con su insatisfacción vital o su voluntad de denuncia social, alguien que respira con la cámara y que escribe su diario personal con cada plano. No hace falta que lo reflejado en el celuloide sean episodios de carácter autobiográfico, pues a veces será suficiente con que la historia narrada tenga su germen en algún breve trance de su experiencia personal, mientras que en otras ocasiones al director se le escapará -sin pretenderlo y sin poderlo evitar- ese enfoque de la vida y de los acontecimientos que le desnudan mejor que cualquier entrevista periodística pueda hacerlo.

En definitiva, parece claro que el cine quiere hablar, de una u otra manera, de la vida vivida o soñada por los hombres. Ahora bien, habrá que ver si logra reflejar esa vida con la fuerza narrativa y visual necesarias, con la sensibilidad y estética acertadas, con la autenticidad y honestidad exigidas. Indudablemente, también es necesario valorar si esas imágenes dan fe del objeto sin traicionar su esencia, si existe la voluntad firme de no filtrarlo tan subjetivamente que se haga irreconocible. Hace ya tiempo que en ese sentido se han manifestado los auténticos cineastas, interesados en capturar fragmentos de realidad acercándose con respeto y el menor intervencionismo posible, de modo que el propio espectador contemple y saque sus conclusiones. Unos lo harán desde el documental y otros desde la creación de ficción, pero en realidad importa poco el género o el formato elegido, pues es sabido cómo la puesta en escena y el montaje siempre están presentes… como forma artística y de manipulación cinematográfica (sin que eso reste honestidad ni verdad a lo recreado). Es patente, por otra parte, que cada vez son más borrosas y confusas, más delgadas y tenues, las fronteras entre imagen y realidad, entre ficción y documental, y que las «migraciones y contaminaciones» están a la orden del día desde que comenzamos la era de la imagen digital.

Una vez hechas estas consideraciones acerca de los géneros, la imagen cinematográfica y la realidad presentada, tenemos que plantearnos también si el cine que invade la cartelera se acerca verdaderamente a la vida real, con lo que tiene de cambiante y con la riqueza que encierra, con la hondura e incertidumbre que esconden, con toda la potencialidad del hombre para escaparse al destino y a lo previsible. En definitiva, si el cineasta (director, guionista…) conoce de verdad al hombre que va a convertir en protagonista y si sabe llegar a lo más íntimo del espectador (vía emocional o reflexiva), si tiene algo que contar sobre el hombre y la sociedad, si su obra contribuye al progreso individual y colectivo de quien lo ve, o si en cambio su discurso aporta alguna luz o novedad o si se repite hasta la saciedad y se queda en un formalismo vacuo. Partiendo de que cualquier generalización nace con la etiqueta de la falsedad, todo parece indicar que la industria del entretenimiento gana por goleada a la cultura y al pensamiento, que las ideas en el cine que dan arrinconadas en las ya inexistentes salas de arte y ensayo y que las películas artísticas son sepultadas en las muestras organizadas por los museos.

Unas veces la ficción tratará de acercarse a esa realidad hasta confundirse con ella, y otras preferirá la evasión al mundo de los sueños buscando alivio y consuelo de los posibles sinsabores de la vida.

Está claro que desde estas líneas se apuesta por un cine útil en el sentido menos pragmático de la palabra, por un cine antropológico y humano que no tiene por qué ser complaciente: un cine idóneo y válido para hacer mejor al espectador, de manera integral y sin reduccionismos ideológicos. Sirve tanto aquel que muestra con coherencia un mundo de convicciones firmes y que resuelve satisfactoriamente los conflictos planteados, como el que suscita dudas y empuja a la reflexión y a cuestionar las certezas que se tenían; el que va dirigido al corazón y busca suscitar emociones intensas o sutiles como el que apunta al raciocinio y esconde mensajes entre sus símbolos y metáforas; el que muestra los aspectos más terribles y baja a las simas en que puede caer el individuo como el que recoge sus más elevados ideales o apunta a la trascendencia de la persona; y también el que se contenta con que el espectador se ría y divierta, viaje por el espacio o por su imaginación, o descanse y «juegue»… porque todo eso viene bien al hombre y forma parte de su naturaleza. Pero lo dicho no supone un cheque en blanco para cualquier película, porque -desgraciadamente- hay muchas historias que no beben de la realidad ni la reflejan, porque hay personajes que no pasan de caricaturas o marionetas de ideas sin vida -o de ideologías-, cuyas reacciones están confeccionadas en un laboratorio que mira exclusivamente a la taquilla repartiendo «pan y circo» e identificando simplicidad con sencillez, espontaneidad con autenticidad, animalidad con humanidad.

Al cine propuesto sólo le exigimos tratar al espectador con respeto a su inteligencia y a su sensibilidad, dejándole libre y defendiendo su dignidad, de forma que cada película sirva para su enriquecimiento personal, para la construcción de una sociedad mejor. Por otra parte, como ha dicho Jesús González Requena, conviene no confundir la experiencia estética con la identificación ideológica porque no siempre la mejor película es aquella que comunica más eficazmente el propio orden de valores existenciales: más bien, el valor personal de una película «estriba en su capacidad para suspender y atravesar las ideologías, para golpearnos en lo más íntimo de nuestro ser». El cineasta intentará, a través de su sensibilidad artística, transmitir una experiencia difícilmente codificable en códigos y signos de comunicación, y entonces el acto de ver una película se convertirá en un acto humano en el que director y espectador puedan tener su propia experiencia con la imagen y recorrer un camino en el que quizá se encuentren. Sólo de esa manera, dice Requena, «toda verdadera película es huella de lo real cristalizada de la experiencia que tuvo lugar durante su rodaje. No en otra cosa se cifra su verdad o su banalidad»1.

El problema es que, a rebufo de lo que el mercado cinematográfico ofrece, asistimos a una huida de la realidad por parte del propio espectador, que a su vez arrastra al director/productor y le «obliga» a realizar productos comerciales que dejen beneficios y le permitan seguir filmando. Es la pescadilla que se muerde la cola, y ahí es donde el cine comienza a cavar su propia tumba, porque huyendo de la vida real y escondiéndose en los terrenos ya trillados que aseguren ganancias, las historias se repiten y se copian sin escrúpulo alguno, las secuelas o los remakes proliferan sin más interés que saber qué pasó con el protagonista o descubrir si el director ha dejado algún sello propio, las novelas o los cómic se convierten en terreno sobre el que pastar con éxito o en mina que explotar tras el best-seller de turno: estamos ante una dinámica que Salman Rushdie califica como «proceso insaciable que a veces puede parecer voraz, dispuesto a tragarse el mundo, como si ahora viviésemos en una cultura que no para de engullirse a sí misma, de forma que, al final, se habrá devorado por completo»2. Evidentemente, quien escribe no tiene nada contra el cine de entretenimiento y de evasión ni contra las adaptaciones literarias o de novelas gráficas, pero resulta preocupante la escasez de ideas propias, de historias nuevas, de experiencias personales… que se llevan a la pantalla. Y esta inquietud se eleva a la enésima potencia en el caso del cine español, empeñado en imitar el cine de género americano en busca del éxito de taquilla, cuando no empantanado en obsesiones trasnochadas y patéticas, en discursos ideológicos y gregarios que no hacen sino hurgar en los mismos tópicos sin vida ni verdad.

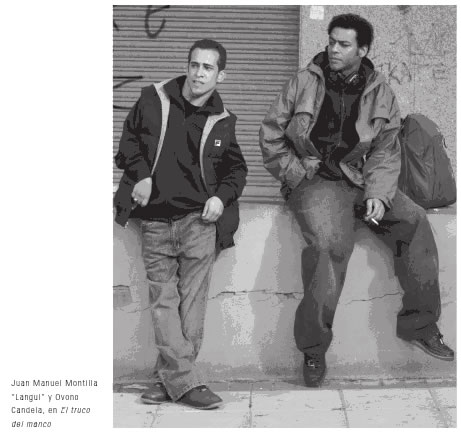

Pero para no seguir moviéndonos en el terreno de las ideas, bajemos a la arena de lo concreto y veamos algunos ejemplos que vienen a ilustrar algo de lo dicho hasta ahora. La grata sorpresa del año en el cine español ha sido, en mi opinión, El truco del manco de Santiago A. Zannou, donde se recoge una historia de amistad y también de superación de la adversidad a cargo de su protagonista Juan Manuel Montilla «el Langui», que da muestras de su propia música en una banda sonora perfectamente integrada en la trama. Estamos ante un ejemplo de autenticidad, de saber exprimir la vida y trasladarla a la pantalla (por parte del director y del actor), de acertar en el tratamiento de la imagen para que exprese (mejor eso que decir «represente») la vida sin quitarle su fuerza y realidad. Y eso el espectador lo percibe y asume como verdadero, como algo que le sirve «personalmente»… y por eso recordará la película con el paso del tiempo. No importa que su vida vaya por otros caminos distintos y no se identifique con el protagonista ni comparta algunos de sus planteamientos. Es una película nacida de la realidad de la vida, y que por eso conecta con la vida vivida por quien se sienta en la butaca.

Recientemente, Pedro Almodóvar ha estrenado la esperada Los abrazos rotos, un trabajo que le ha dejado exhausto y en el que -según sus propias declaraciones- se refleja una «pérdida de la alegría de vivir […] que me ha llevado a hacer un cine más íntimo y desgarrador», pues aunque «me interesa cultivar más la pasión lúdica y delirante de mis personajes, mi tipo de vida me aleja de esto, mis dolores de cabeza me han aislado mucho, no comparto las cosas… y uno se nutre de su propia vida»3. Como dice él mismo, su cine actual es reflejo de una vida distinta a la de los años ochenta («que era más divertida y coral») y «ahora que no puedo salir a la calle y que cuatro mujeres me dejen escucharlas durante cinco horas, cosa que podía hacer cuando trabajaba en Telefónica»4. Al parecer, ese distanciamiento de la vida real de los ciudadanos y otro más íntimo porque intenta «salvarse a sí mismo y no mostrar su interioridad tras la imagen»5 es lo que le han empujado a bucear en su imaginación y en su propio cine y dibujar unos abrazos demasiado fríos y artificiosos, unos diálogos excesivamente correctos y explicativos. Al margen de otros logros indudables -sobre todo en el aspecto plástico de la imagen-, el resultado de este Almodóvar es un pálido reflejo de la vida real del director (por voluntad propia) aunque sí de su imaginario (de ahí la complejidad de su estructura narrativa y los abundantes flashes visuales), y también de ahí la dificultad para que el espectador conecte con ese mundo -quizá salvo sus incondicionales y los teóricos de la imagen y su representación-, para que se sienta implicado y conmovido con este melodrama metacinematográfico.

Otras cintas españolas han tratado de reflejar la realidad vivida por el hombre -y experimentada de alguna manera por el director al documentarse para el rodaje-, y así acercar al espectador la respuesta del individuo frente a la enfermedad y el dolor, la muerte o la discriminación. Es el casode dos documentales de indudable valor humano y antropológico como son Una cierta verdad y Las alas de la vida, de Abel García Roure y Antonio P. Canet, respectivamente, ambos vistos en las dos últimas ediciones de la Seminci. El primero se acercaba a la esquizofrenia para descubrir esa otra mirada de la realidad a través de varios enfermos que pasan de ser «casos clínicos» a personas que viven en su universo, unas veces soñado y otras sufrido. El segundo recogía el testimonio de Ángel Cristos, médico al que diagnostican una enfermedad neurológica degenerativa y sin posible tratamiento, y que habla con el espectador de todas las realidades humanas desde la posición y óptica de quien sabe que va a morir y que intenta llevarlas con una sonrisa y con sencillez. En ambas propuestas rebosa realismo, honestidad y una mirada limpia y humana a la otra cara de la vida, que el cine recoge y el espectador contempla absorto y reflexivo, conmovido y también con más de una risa y sonrisa que se le escapan.

A medio camino entre el documental y la ficción -«contaminada» por ambas diría Carlos F. Heredero- se situó la última cinta de Chus Gutiérrez, Retorno a Hansala, con la inmigración de telón de fondo y una historia de amor como antídoto para salir de la soledad: un viaje de ida y vuelta entre Algeciras y el poblado marroquí del título para hacer otro más interior que permita al protagonista poner cara a los «sin papeles» y aprender de ellos una humanidad que Occidente parece haber olvidado en su afán de confort. Con mayor o menor acierto visual o narrativo, las tres propuestas se acercan a la realidad sin engaño ni falsedad, y sin duda lo mejor que ofrecen al espectador es esa sinceridad y verdad extraída a la vida que «ayuda a ser mejor persona» al salir de la sala (según manifestó el productor de Retorno a Hansala en rueda de prensa durante la última Seminci).

Similar cuestión ha salido a escena con ocasión del estreno de Julia de Erick Zonca al retratar el drama de una alcohólica arrojada al sexo y la bebida con todos sus excesos e inmersa en la soledad más absoluta. El crítico Hilario J. Rodríguez ha traído a colación la dificultad de reflejar ese vértigo abisal para quien no ha experimentado las ruinas del alcohol, como es el caso del director o de la protagonista, Tilda Swinton; de ahí que, según él, «la mayor parte de los escritores de la Generación Perdida se dejaran guiar por «una musa» sedienta. Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, William Faulkner y Eugene O’Neill vivieron de forma azarosa a veces, murieron apenas cumplido los sesenta años y a lo largo de sus carreras pusieron de manifiesto los estragos que produce el bourbon o los martinis, la ginebra o el vodka»6; por otra parte, a la vez que pone el contrapunto en Billy Wilder y su Días sin huella, vuelve sobre un Cassavetes como ejemplo de director que llevó a la pantalla sus sentimientos de soledad y los efectos del alcohol. El mismo Almodóvar, en la entrevista concedida a Carlos F. Heredero para Cahiers du Cinéma España habla de su voluntad de no convertir sus películas en confesionario personal al modo tan feroz en que lo hacía Ingmar Bergman o John Cassavetes, y que prefiere protegerse de esa tentación autobiográfica.

En un tono semejante, y desde la experiencia como director y maestro, se manifestaba el polaco Krzysztof Zanussi a su paso por Madrid, en una reciente entrevista, al afirmar que «para mí, hacer cine significa comunicar a los otros una cierta sabiduría y una cierta experiencia, experiencia acumulada por los siglos en las estructuras narrativas. Eso es lo primero que les planteo a los alumnos: si no hay nada en su experiencia digno de ser contado, no creo que me pueden contar las historias de los demás; si llevan una vida banal, da igual los estudios que tengan. Lo que importa es la experiencia de vida. En Rusia, los estudiantes de los últimos años tienen unas biografías fascinantes. Muchas veces falta talento, pero la vida que cuentan esos jóvenes de 24 o 26 años es muy rica, muy compleja y dramática. En cambio, otros alumnos occidentales sólo pueden contarme lo que conocen de la televisión. Pero eso no me interesa como cineasta. Eso puede valer para las telenovelas, en las que no hay expresión de la sensibilidad particular de una persona. Saber sólo técnica cinematográfica es como saber sólo caligrafía. ¿De qué sirve? ¿Qué me importa si Dostoievski tenía una buena caligrafía? En el audiovisual tener sólo buena caligrafía te puede servir para la publicidad o para cierta televisión. No para el cine».

Más adelante, Zanussi aclara y completa su defensa de un cine que diga algo al espectador y señala que «no quiero decir que sea obligatorio para cada autor contar su biografía. Al contrario, eso es algo excepcional. Me refiero a que, con cierta experiencia de la vida, es más fácil hacer un diagnóstico de la existencia. Muchos jóvenes de hoy no sienten la necesidad de diagnosticar la vida, de preguntarse por qué las cosas duelen, por qué las cosas van mal… En los guiones de muchos jóvenes realizadores occidentales actuales cada escena representa una visión del mundo, separada, distinta de la siguiente: no hay una visión coherente, sólo se tratan aspectos por separado. Esta fragmentación de la visión del mundo es el motivo por el que muchas veces las películas carecen de integridad»7.

Sin duda, hay muchos tipos de cine y no son excluyentes entre sí, diversas maneras de acercarse a la realidad y recogerla en el celuloide, pero en todo caso no está de más esta llamada a hacer un cine más humano y real, a servirse de él como instrumento para transmitir experiencias de la vida y ayudar al espectador a que viva el cine libremente, como la vida. Por eso, lo importante -incluso en el cine más comercial y de consumo- será tener algo que transmitir con la imagen y no limitarse a imitar y repetir cansinamente estereotipos que nada aportan, no esconderse en lugares comunes ni en lo políticamente correcto y enriquecer al cine y al espectador con una mirada personal… que ayude a entender otros modos de ver la realidad, lejos del «sueño de los ángeles» o de la impostura de magos de poca monta. Porque necesitamos un cine cierto y verdadero que hable y dialogue con el espectador, que comprenda al hombre en su complejidad y también en su enorme riqueza y capacidad, que le dé alas para volar en la propia realidad.

NOTAS

1. Jesús González Requena, «La experiencia cinematográfica», en Cahiers du Cinéma. España, nº 20, de febrero de 2009, pág. 61.

2. Salman Rushdie, «Cine y literatura, amistades peligrosas», en ABCD Las Artes y Las Letras, nº895, semana del 28 de marzo al 3 de abril de 2009.

3. Chusa L. Monjas, artículo recogido en el Diario El Norte de Castilla del 14 de marzo de 2009, pág 59.

4. Federico Marín Bellón, «El festivalito de Almodóvar y «Los abrazos rotos»», en el diario ABC del 14 de marzo de 2009, pág. 54-55.

5. Carlos F. Heredero y Carlos Reviriego, entrevista realizada a Pedro Almodóvar y recogida en el artículo «El cine protector» en Cahiers du Cinéma. España, nº 21, de marzo de 2009, pág.8-ss.

6. Hilario J. Rodríguez, «La última copa», en ABCD Las Artes y Las Letras, nº 891, semana del 28 de febrero al 3 de marzo de 2009.

7. Juan Orellana, entrevista realizada a Krzysztof Zanussi y recogida en Alfa y Omega nº 618, del 4 de diciembre de 2008.