«Ninguna fábula entre cuantas fabricaron los poetas me parece más fuera de toda verisimilitud que el que Ulises prefiriese los desapacibles riscos de su patria Ítaca a la inmortalidad llena de placeres que le ofrecía la ninfa Calipso, debajo de la condición de vivir con ella en la isla Ogigia». Eso dijo Feijóo en tono más escéptico que benedictino. Olvidó, sin duda, la clave: la Odisea hay que leerla cual un niño que quiere, cuando sea mayor, ser como Ulises. Esa epopeya, con casi tres milenios a las espaldas, esa venerable antepasada de nuestra cultura occidental, uno de los dos o tres mitos fundacionales de Europa, es un torrente vigoroso, es el clásico más vivo, más fogoso de cuantos yo he leído y releído.

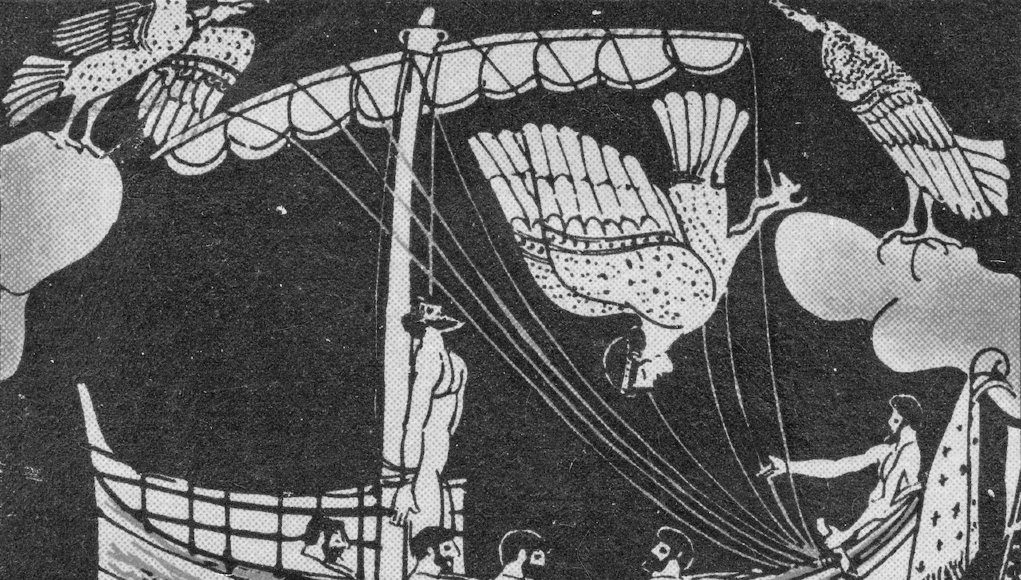

El ritmo de la obra no flaquea ni en una página, desde la invocación liminar a la Musa hasta la violentísima venganza final. De todo ocurre en los doce mil versos distribuidos en veinticuatro cantos: guerras, amores, amoríos, luchas con monstruos, tempestades en la mar, sirenas seductoras, ninfas y diosas enamoradizas, princesas bellísimas y hasta una esposa fiel que teje y desteje en espera de su marido aventurero. Todo ello durante diez años que, tras otros diez de guerra, tarda Ulises en regresar de Troya a Ítaca (unos cientos de millas náuticas, de no haber recorrido miles el héroe por diversos motivos), de los cuales diez años pasa siete con Calipso y uno con Circe, más unas diez horas que dedica a exterminar con saña a todos los pretendientes que rondaban a Penélope.

Y, sobre todo, cuanto ocurre está relatado en unos hexámetros dactílicos de sobrecogedora belleza y ritmo perfecto; el primero y más grande de todos los relatos de aventuras tiene un empaque formal soberanamente digno. Si fuese cierto que Homero estaba ciego, no cabe duda de que su sentido del oído era el mejor del que queda constancia en la historia de la épica. O de la lírica o de la tragedia, que de todo hay en esta obra total y grandiosa. Es difícil para el lector —claro que antes de que hubiese lectores había oyentes— decidir cuál de los cantos llega más hondo en su mente y en su corazón. Son todos tan distintos y tan gloriosos… La isla de Calipso produce alegría melancólica, la bajada al Hades horror y curiosidad, la venganza de Ulises nos causa una culpable alegría ante el feroz castigo dado a los pretendientes. Esta epopeya es perfecta porque nos hace sentirnos alternativamente niños deslumbrados y asustados, jóvenes fogosos, viejos sabios, almas en pena.

No es de extrañar que ante este cuerno de la abundancia hayan proliferado cábalas sobre la autoría de la Odisea. Que si fue una mujer quien la compuso, quizá hija del Homero autor de la Ilíada, o tal vez una sacerdotisa en Egipto, o que no fue así, que Homero existió y compuso ambas epopeyas, aunque fuese haciendo uso de relatos anteriores. Qué más da. Nadie duda de que se trata de una epopeya nuestra y fundacional. Aunque sería más realista decir que nosotros, los occidentales, más occidentales ahora que nunca, puesto que nuestro sol poniente está muriendo, somos hijos también de Ulises, de Penélope, de Atenea, la diosa protectora de Ulises, y de los demás héroes, dioses y monstruos que poblaban el Mediterráneo en el amanecer de los tiempos.