En 1931 no había nada escrito de antemano

El día de Año Nuevo de 1931 nadie podía imaginar lo que estaba por venir. Habían pasado muchos meses desde la caída del general Miguel Primo de Rivera, pero no estaba claro cómo podría recuperarse la normalidad constitucional abandonada en 1923. La Dictadura había debilitado a Alfonso XIII, pero tampoco parecía que la celebración de elecciones fuera a significar el derribo de la Corona. Los partidarios de la República habían ganado terreno, aunque también habían fracasado en el intento de huelga insurreccional pocas semanas antes; sus máximos responsables estaban, de hecho, en la cárcel. Conflicto, incertidumbre e improvisación eran las notas dominantes de la política española cuando finalmente se convocaron elecciones municipales para el 12 de abril de 1931 y los resultados fueron más adversos para los monárquicos de lo que se había pensado. Nada era inevitable, pero algo que era posible ocurrió: los votos republicanos de las ciudades sirvieron para conseguir lo que ninguna huelga o revolución previa había logrado, esto es, la caída de la Monarquía.

Es fácil historiar aquel 1931 sabiendo lo ocurrido meses más tarde. Por eso se suele presentar la proclamación de la República el 14 de abril como algo natural e inevitable: la Monarquía se había ido aislando, cada vez más alejada de la opinión e incapaz de hacer frente a una poderosa marea republicana. Una vez ocurrida la ruptura, el nuevo régimen tenía que dar respuesta a unas expectativas muy amplias. Abierta la puerta a la participación democrática, tocaba derribar los obstáculos que habían impedido el progreso nacional y habían alejado a España de la modernidad europea.

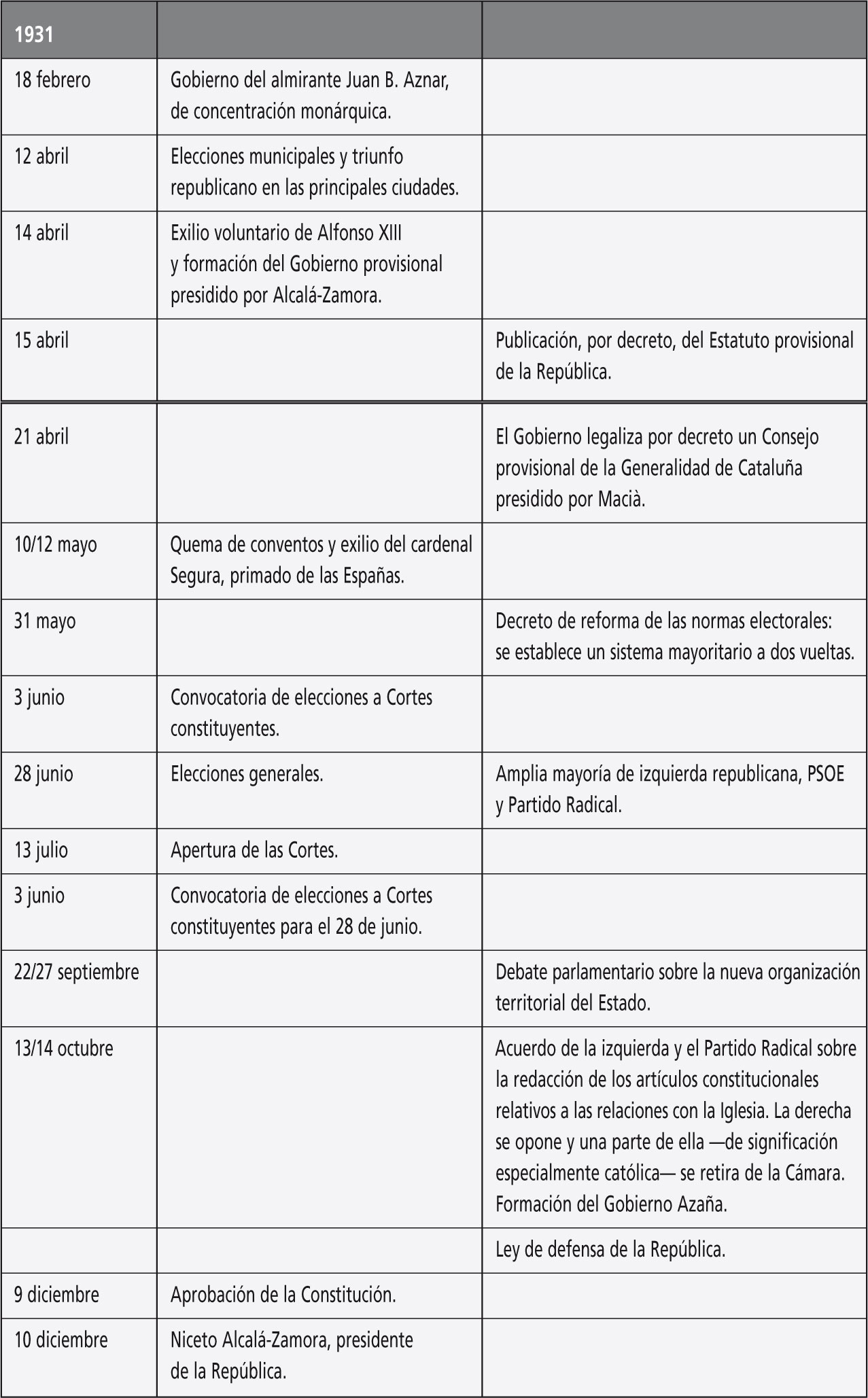

Esta imagen recoge, obviamente, buena parte de lo ocurrido en aquellos meses. Es cierto que las horas transcurridas entre el cierre de los colegios electorales el 12 de abril y el exilio de Alfonso XIII apenas dos días más tarde, cambiaron por completo la historia de España en el siglo XX. Y tras eso el cronómetro de la política española se puso a cero. Sin embargo, esa imagen comporta un importante riesgo: al acentuar el carácter inevitable de los cambios nos predispone a considerar lo ocurrido a partir del 14 de abril como la natural evolución de la marcha de la historia. Y su fracaso como producto indiscutible de la reacción. El resultado es un análisis de aquel año que se muestra comprensivo con el carácter vertiginoso e improvisado del cambio y lo inserta en la «lógica» de un tiempo político nuevo. Dicho de otro modo, se asume como normal que, una vez caída la Monarquía, se sucedieran uno tras otro los cambios que el «pueblo» republicano esperaba con ilusión y esperanza.

Sin embargo, aunque un relato muy extendido entre la historiografía asuma la inevitabilidad del cambio y se muestre comprensivo con la aceleración del proceso, lo cierto es que no podemos perder de vista que en mayo o julio de 1931 nada estaba escrito de antemano. Ni siquiera asumiendo que la caída de la Monarquía había sido también una «revolución republicana», era inevitable concluir que esta revolución debiera ser un proceso abierto y permanente que impidiera la participación en el nuevo sistema político de quienes no lo habían defendido en sus primeros pasos. Había distintas experiencias de democratización en Europa en las que fijarse. De hecho, entre los protagonistas del período constituyente, existían diferentes percepciones sobre cómo debía organizarse la nueva República.

Grosso modo se puede concluir que triunfó la vía preferida por aquellos que, como argumentó el socialista Jiménez de Asúa en las Cortes, estaban convencidos de que era legítimo y necesario llevar la revolución más allá del cambio de la forma de gobierno. Y para hacerlo así no cabía otra salida que la de trasladar a la Constitución el espíritu revolucionario e impulsar desde las alturas una transformación de la distribución del poder en todo el país. Se optó, por tanto, por un programa de cambios legislativos tan radical que más que reformar lo existente se proponía materializar una ruptura total.

La radicalización del proceso constituyente

Para valorar las características y el impacto de la mayor parte de las nuevas reglas del juego en la política republicana no hay que perder de vista este aspecto. Al contrario de lo que se ha hecho en muchas ocasiones, hay que insistir en que las decisiones que se tomaron no eran irremediables ni las únicas, y que si se optó por imponer determinadas instituciones, por ejemplo un muy concreto régimen electoral, no se debió a ninguna fuerza histórica irresistible, sino a que el cambio de régimen fue considerado como una oportunidad de ruptura, y ésta, lejos de estar basada en la lógica de la reforma y la transacción, se basaba en la lógica de la intransigencia y la imposición. Porque para toda la izquierda republicana y los socialistas, lo que estaba en juego no era la estabilización de un régimen nacido en condiciones de precariedad, sino lo que ellos consideraban como la oportunidad histórica de hacer, por fin, la revolución pendiente. Y ésta debía llegar desde el Parlamento hasta el último rincón del país.

Con esa lógica de la ruptura, en pocos meses los constituyentes y el Gobierno republicano-socialista intentaron diseñar ex novo el marco institucional del país. El resultado fue en parte positivo, al menos sobre el papel, pero también conllevó un alto grado de improvisación y, lo peor, un afán de partir de cero que generó muchas expectativas difíciles de satisfacer y no pocos y muy perjudiciales agravios que estarían en la base de los movimientos de oposición al nuevo régimen.

Resulta significativo que la mayoría de izquierdas de las Cortes constituyentes se estrenara en las tareas parlamentarias rechazando de plano el anteproyecto de Constitución elaborado por una comisión jurídica nombrada por el Gobierno provisional. Aquel texto que la prensa socialista tachó de inaceptable, constituye un buen ejemplo de hasta qué punto era posible levantar las nuevas instituciones de la República sobre bases transaccionales. Sin embargo, el anteproyecto fue rechazado por esto mismo: separaba la Iglesia del Estado pero reconocía un estatus especial para la primera; afirmaba la soberanía nacional pero regulaba la existencia de un Senado que sirviera de cámara de segunda lectura y contrapesara los posibles excesos de una mayoría coyuntural. En definitiva, se rechazó un texto concebido para evitar que la Constitución fuera un documento de partido del que una parte importante de la sociedad se sintiera excluida.

Finalmente, tras un largo y complejo proceso de negociación entre la izquierda republicana, los socialistas y el Partido Republicano Radical, la Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. Los pocos representantes del conservadurismo católico no republicano quedaron fuera, declarando de inmediato una campaña pública a favor de la revisión constitucional. Y la derecha republicana se autoexcluyó en protesta por lo que consideraron un laicismo anticatólico. Las líneas principales del nuevo marco institucional fueron las siguientes: sufragio universal masculino y femenino para los mayores de veintitrés años (art. 36), configuración de «una República de trabajadores de todas las clases», separación de la Iglesia y el Estado y reconocimiento de la autonomía de las regiones, estableciendo diversos tipos de competencias: exclusivas del Gobierno, propias de las regiones y legisladas por el Estado pero administradas por las regiones (arts. 1, 14, 15 y 16).

En cuanto a la polémica cuestión religiosa, se impuso un criterio que, por un lado, garantizaba el Estado laico, pero por otro sometía a la Iglesia católica a un régimen de excepción: todas la confesiones podrían enseñar sus doctrinas dentro de sus establecimientos, pero no podrían realizar actividades docentes; se prohibía cualquier ayuda pública a confesiones o congregaciones religiosas, pero no se les permitía realizar actividades económicas propias y se abría la puerta para una futura nacionalización de los bienes de todas las órdenes.

Las bases institucionales decisivas: unicameralismo, presidencia de la República y régimen elctoral mayoritario

Siendo importante todo lo anterior, lo decisivo para la consolidación de la democracia republicana fueron tres aspectos: de un lado, la aprobación del unicameralismo; de otro, la configuración de una República que no era ni presidencial ni parlamentaria; y finalmente, un régimen electoral mayoritario con circunscripciones provinciales.

En cuanto al Parlamento, este quedó atrapado entre la exigencia de eficacia legislativa y la presión de quienes reclamaban medidas simbólicas para hacer realidad la revolución republicana. Sin una segunda cámara que contribuyera a matizar el efecto de la polarización y obligara a una mayor negociación con las minorías, el Parlamento republicano experimentó serios problemas de legitimidad y eficacia. Como resultó patente en materia de legislación laboral, educación y reforma agraria, la satisfacción de demandas simbólico-ideológicas primó sobre los criterios de eficacia, con consecuencias nefastas: por un lado, esas normas levantaron una fuerte oposición, lo que dificultó la integración en el sistema de amplios sectores sociales; de otro lado, la primacía del criterio ideológico sobre el técnico tuvo efectos catastróficos sobre la eficiencia de algunas normas claves en el catálogo de las promesas de la revolución republicana, generando una inevitable percepción de fracaso que se acentuó a finales de 1933 cuando el centro-derecha republicano y la derecha católica ganaron las elecciones.

Resulta sintomático de este problema que durante el debate constituyente se invirtieran horas y horas en cuestiones claves del imaginario revolucionario republicano, como la religiosa; mientras que en mucho menos tiempo se ventilara un asunto capital para la consolidación institucional del nuevo régimen: el modelo de República y el papel de su presidente. En esta materia también primó el prejuicio ideológico y no una elaboración meditada y transaccional. Por un lado, se quería evitar un poder presidencial fuerte que recordase a la figura del monarca. Por otro, se quiso primar la voluntad nacional expresada en una sola cámara, al modo de la idealizada revolución política española de 1810-1812. Así, lo normal es que se hubiera adoptado un parlamentarismo más o menos puro, donde el Gobierno naciera en exclusiva de las mayorías y tuviera en sus manos, sin interferencia alguna, la política nacional. Pero no fue así. Se optó por un camino intermedio, pero no tanto como fruto de un criterio técnico meditado, sino de cierta improvisación. El resultado fue lo que he definido en otro sitio (El precio de la exclusión, Madrid, 2010) como «república semiparlamentaria», basada en aquello que el constitucionalista Adolfo Posada llamó «un sistema de desconfianzas». Es decir, de un lado un Parlamento fuerte y un Gobierno dependiente de las mayorías parlamentarias; de otro un presidente de la República que podía interferir en la formación de Gobierno y en la convocatoria anticipada de elecciones, pero de un modo mal regulado y sujeto a interpretaciones polémicas. Se logró así un alto grado de incertidumbre y de inestabilidad, abriendo las puertas para conflictos múltiples entre los poderes. Finalmente, la buena relación entre el ejecutivo y la presidencia de la República quedó al albur de la personalidad de sus titulares. En ese sentido, es sabido que Alcalá Zamora, presidente de la República entre diciembre de 1931 y marzo de 1935, no tuvo una actuación muy acertada. Primero, porque nunca renunció a ejercer un fuerte control sobre la actividad del Gobierno. Segundo, porque abusó de su poder en el nombramiento de Gobiernos que no contaban con la mayoría parlamentaria, especialmente entre 1934 y 1935. Y tercero, porque a finales de 1935 se negó a que el grupo más numeroso de la cámara, la CEDA, formara Gobierno, precipitando así las elecciones generales y la debacle del principal partido del centro republicano, los Radicales.

En último lugar, si en algún aspecto del diseño institucional primó de forma más nefasta la perspectiva ideológico- simbólica sobre las consideraciones técnicas y las lecciones de la propia experiencia constitucional española, fue en la regulación de las elecciones. Al poco de proclamarse la República, el 8 de mayo de 1931, el Gobierno provisional aprobó una nueva normativa electoral que rompía radicalmente con el sistema de pequeños distritos, combinando el sistema mayoritario y las circunscripciones provinciales, en un empeño expreso de luchar contra el «caciquismo». El carácter mayoritario de la norma se reforzaba por la existencia de una segunda vuelta en la que las mayorías que habían ganado en la primera ronda podían acudir a copar la distribución de los puestos de la minoría en el caso de que éstos no se hubieran cubierto durante la primera. Resultó fundamental la relación establecida entre porcentaje obtenido por la mayoría y número de escaños que se le adjudicaban; esta relación se estableció de una manera desequilibrada, siendo casi siempre de entre 2/3 y 4/5 de los escaños en disputa. Lo peor, con todo, es que ese régimen mayoritario, propio de un sistema con distritos pequeños, se puso en práctica con amplias circunscripciones provinciales. Esto quería decir, como ha analizado recientemente Roberto Villa, que quien lograba la mayoría tenía una recompensa muy elevada, de muchos escaños. Es decir, pasar o no de la mitad más uno no significaba ganar o perder un asiento, sino que en algunos casos podía tratarse de una decena de escaños. Se dieron así casos tan desproporcionados como los siguientes: en las elecciones de febrero de 1936 mientras que con el 50,5% de los votos el Frente Popular se llevó diez de los trece escaños (el 76,9%) en juego en la provincia de Jaén, las derechas, con el 49,4% de los sufragios, se hubieron de conformar con los tres asientos restantes. En 1933 había pasado algo parecido en Badajoz, pero esta vez a favor de las derechas y los republicanos radicales, que aliados se llevaron el 78,6% de los escaños con sólo el 50,2 de los votos.

Las consecuencias de un modelo diseñado para la exclusión

Este sistema mayoritario acentuado por la disputa en provincias y no en distritos uninominales (no era lo mismo perder un escaño, aunque sólo fuera por un voto, que perder diez), perjudicó gravemente a la consolidación de la República. Primero porque convirtió a los partidos grandes en esclavos de los pequeños, pues éstos, con un 5-10% de voto podían inclinar la balanza de los resultados hacia uno u otro lado. Así, era normal que se buscaran las grandes coaliciones para llevarse la jugosa prima de las mayorías. Ahora bien, esto reforzaba la imagen de las elecciones como lucha a muerte entre dos bloques y, hasta cierto punto, radicalizaba el discurso ideológico de los partidos más grandes. La sobrevaloración de la victoria de uno u otro bloque tuvo consecuencias nefastas. Primero en 1931, pues hizo creer a la coalición de republicanos y socialistas, que la derecha había desaparecido y no hacía falta contar con ella para la elaboración de la Constitución; pero también en 1933 y sobre todo en 1936, cuando la victoria del Frente Popular produjo un parlamento en el que la izquierda revolucionaria tenía un peso exagerado y que, en todo caso, no reflejaba lo apretados que habían sido los resultados, incluso el peso mayoritario de las derechas en muchas provincias del país.

Al final, las disfunciones provocadas por el sistema electoral y las complejas relaciones entre poderes se debieron, en parte, al diseño de las instituciones republicanas. Pero no hay que perder de vista que fue así de forma deliberada. El caso concreto del régimen electoral muestra cómo la coalición de la izquierda republicana y los socialistas que lo ratificó en las Cortes en 1933 buscaba expresamente un método para perpetuar esa coalición frente al avance de las derechas. Mientras ellos estuvieran en el poder y se mantuvieran unidos, ese sistema, con la prima exagerada a las mayorías, podía asegurar una y otra vez resultados como los obtenidos en junio de 1931.

La exclusión de los enemigos de la República —en esa categoría entraban, obviamente, los monárquicos, pero también todos los católicos que no aceptaron el artículo 26 de la Constitución— estaba legitimada a los ojos de la izquierda republicana y los socialistas. El diseño del marco institucional se veía condicionado por esta premisa; entraba dentro de esa lógica que el proceso constituyente fuera entendido no ya como el de inauguración de una democracia pluralista sino como el de apertura de una democracia al servicio de la revolución republicana.

Pero el voluntarismo político y la ideología no eran suficientes para hacer frente con éxito a los desafíos de una democratización profunda y pacífica de la sociedad española de entreguerras. No pasó mucho tiempo antes de que se comprobara que no bastaba con apelar a la democracia para que ésta fuera realidad. Como en otras partes de Europa, la irrupción de la política de masas, con los grandes mítines, las campañas electorales tensas y reñidas y la posibilidad siempre abierta de la alternancia, introducía un factor de riesgo muy elevado en la vida política. Era necesario que la competición democrática se canalizara en un marco institucional que la mayor parte de los candidatos respetaran. De poco serviría la participación popular y la movilización de los electores si el día después de las votaciones los perdedores no aceptaban su derrota y cuestionaban la legitimidad del adversario para formar Gobierno.