El capitalismo liberal en el siglo XIX y su sucesor, el sistema socialdemócrata, en el siglo XX, han producido un crecimiento económico y un aumento del bienestar para un número creciente de seres humanos como no se ha conocido nunca en la historia. La Humanidad ha experimentado en los últimos 250 años un progreso económico y social sin precedentes.

Esta galopada por la historia mundial contemporánea tiene como premisa fundamental que la historia, en sus grandes líneas y largo plazo, se puede comprender y explicar aplicando la lógica, especialmente la económica. Las últimas tres centurias han contemplado un ritmo de desarrollo económico, político y social sin precedentes. Las transformaciones han sido profundas y los niveles de bienestar han mejorado insospechadamente. Este desarrollo no ha sido lineal, sino puntuado por dos grandes revoluciones, la burguesa (siglos XVII-XIX) y la proletaria (siglo XX). El resultado ha sido una evolución por etapas; simplificando mucho éstas han sido: feudalismo, capitalismo, socialdemocracia. Pari passu, ha tenido lugar una lucha por la igualdad y la justicia social, que ha logrado grandes mejoras, pero también ha conocido fluctuaciones.

La explicación histórica. La economía y el largo plazo

Desde los primeros años de mi carrera universitaria he tenido la convicción de que la Historia no debía ser vista como una sucesión inexplicada de acontecimientos sino como un proceso protagonizado por el conjunto de los seres humanos que, aunque inabarcable en su totalidad, podía ser comprendido y analizado racionalmente en sus rasgos fundamentales. Más adelante advertí que estudiando la Historia en sus grandes contornos, desde una perspectiva de largo plazo, y adoptando una metodología similar a la de las ciencias sociales, en especial la economía, es decir, atribuyendo racionalidad a los agentes en un entorno de información limitada, se podía, efectivamente, ofrecer explicaciones plausibles al desarrollo de los grandes acontecimientos históricos. Era algo similar a lo que en el siglo XIX sostenía Leopold von Ranke al afirmar que la misión de la Historia “no consiste tanto en reunir y acoplar hechos como en comprenderlos […] comprender a fondo […] las causas ocultas de los acontecimientos y sus manifestaciones exteriores”(Ranke (1979), p. 510). Esto es lo que he pretendido hacer en mi libro Capitalismo y Revolución (Tortella (2017), que ofrece un panorama con pretensiones explicativas y sintéticas de la historia mundial contemporánea y del que parte de las páginas que siguen ofrecen una síntesis.

El lento (pero constante) desarrollo del capitalismo desde la Edad Media

No puede darse una explicación cabal de la historia contemporánea sin hacer siquiera una referencia a los orígenes medievales del mundo actual, porque, aunque superficialmente podría pensarse que no hay relación alguna, en realidad esta relación existe, y es muy estrecha. Muchos de los rasgos fundamentales de las sociedades modernas, en especial las europeas, y como rasgo especial el desarrollo económico, tienen su origen en los siglos oscuros del pasado medieval. Existe una clara continuidad entre el capitalismo actual y las instituciones económicas de la Edad Media como los gremios, los mercados, los talleres, los banqueros, las prácticas mercantiles, e incluso las formas del seguro marítimo medieval (Tortella y otros (2014)). Se inicia entonces un proceso de desarrollo económico, durante muchos siglos larvado y gradual, pero que paulatinamente adquiere ritmos crecientes, sobre todo a partir de los descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI. Esto queda elocuentemente reflejado en el gráfico 1, que nos ofrece la evolución de la renta nacional por habitante en libras esterlinas constantes (es decir, eliminado el efecto distorsionador de la inflación) en Inglaterra desde la Edad Media hasta nuestros días. Hay que aclarar que los historiadores ingleses tienen a su disposición datos estadísticos históricos en cantidad y calidad extraordinarios, que les han permitido compilar las series sobre las que se basa este impresionante gráfico. Todos los indicios permiten suponer que, de existir los datos necesarios, podría resultar que la renta de otros países europeos siguió una evolución parecida, aunque algo retrasada con respecto al patrón inglés.

Las dos grandes revoluciones (o discontinuidades) de la Era Contemporánea: la burguesa y la proletaria

El crecimiento económico, demográfico, político e institucional en general cobra fuerza renovada desde los albores de la Revolución Industrial (finales del siglo XVII en Inglaterra), que en realidad entraña una serie de revoluciones en una serie de campos, no solo en el económico. Se acostumbra a considerar que la Era Contemporánea comienza con la Revolución Francesa. Yo llevaría la frontera a un siglo y pico antes, a ese turbulento y revolucionario siglo XVII inglés, donde tiene lugar la primera gran revolución que da paso al mundo moderno, con la introducción del gobierno parlamentario y el establecimiento de la monarquía constitucional. Quiero hacer notar que la Revolución Inglesa no sólo renueva profundamente la organización política, organización que luego será adoptada y adaptada en Estados Unidos y Francia (en forma republicana) a finales del siglo XVIII y en muchos países europeos y americanos en el siglo XIX y que se generalizará en el mundo en el siglo XX, sino que además renueva la ciencia social: la Economía, la Ciencia Política, la Historia científica, nacen en el siglo XVII en Inglaterra (Hobbes, Locke, más tarde Hume y Adam Smith) y en el XVIII en Francia (Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Condorcet) cuando se advierte que la monarquía absoluta no es inmutable ni de origen divino, y que la organización social es, por tanto, cambiante y perfectible.

Tiene interés observar que la Era Contemporánea está marcada por dos grandes movimientos revolucionarios (que también podríamos caracterizar como “discontinuidades” si quisiéramos utilizar una terminología menos truculenta). La primera sería ésta a la que me acabo de referir, comúnmente llamada “Revolución Burguesa”, que en esencia consiste en la introducción del sistema parlamentario y constitucional, que lleva consigo la incorporación de la “burguesía”, los estamentos no nobiliarios pero económicamente acomodados, al gobierno de las naciones. Este nuevo sistema político facilita la “Revolución Industrial” en el plano económico, de muchas maneras diferentes, pero quizá la más evidente es por medio de la entrada del libre mercado como gran guía e instrumento de las decisiones económicas. El desarrollo de la ciencia económica y las demás ciencias sociales tiene lugar pari passu con esta revolución institucional.

La segunda gran revolución contemporánea tiene lugar en el siglo XX; se había venido incubando durante todo el siglo XIX (incluso tiene un interesante antecedente durante la Revolución Francesa con la abortada “rebelión de los iguales”, cuyo inspirador fue Gracchus Baboeuf) con el desarrollo del movimiento obrero y los avances del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo, el comunismo, etc. Esta “Revolución proletaria” del siglo XX tuvo dos vertientes: la “comunista”, autoritaria y antidemocrática, que triunfó en Rusia en 1917; y la socialista, gradual y democrática, basada en el sufragio universal (primero masculino, más tarde de ambos sexos) que se había iniciado en los países escandinavos y en Australia y Nueva Zelanda antes de la Primera Guerra Mundial, pero que cobró vigor en los grandes países europeos durante esta guerra y su posguerra. Esta segunda revolución en su versión democrática, al introducir el sufragio universal, dio el voto a la clase obrera, que se había visto excluida del parlamento y por tanto del poder político, por el sistema de voto censitario (sólo votaban los contribuyentes de un cierto nivel). La entrada de la clase obrera en el poder en el siglo XX trajo consigo el establecimiento del sistema asistencial generalizado que hemos dado en llamar el Estado de Bienestar. Éste se había iniciado tímidamente en Alemania y Dinamarca en el siglo XIX, pero fue extendiéndose junto con la democracia por Europa, primero, por gran parte del mundo, en especial el desarrollado, más tarde.

Uno podría preguntarse: si hemos proclamado en el inicio de este ensayo que la Historia debe ser explicable, ¿cómo se explica que, una vez instaurado el sistema parlamentario, y después de un siglo de inusitado crecimiento económico, hubiera de recurrirse de nuevo a un proceso tan tosco como la revolución, con lo que tiene de violencia e irracionalidad, para introducir las reformas sociales del Estado de Bienestar? En realidad, como hemos visto, la revolución socialdemócrata no fue violenta, sino gradual y parlamentaria. La respuesta a la pregunta, por consiguiente, es que los observadores, los políticos coetáneos, e incluso la gran mayoría de economistas e historiadores, se sintieron hipnotizados por la espectacular aventura de la Revolución Rusa de 1917 y no se dieron cuenta de que la verdadera y profunda revolución proletaria estaba teniendo lugar pacíficamente en los países de Europa occidental de la mano de los partidos socialistas y socialdemócratas.

La revolución burguesa: Inglaterra, (Holanda), Estados Unidos, Francia, el mundo atlántico.

La gran divisoria que separa al Antiguo Régimen del mundo moderno no fue la Revolución Francesa sino la Revolución Inglesa, ese medio siglo que se inicia en 1640 y que fue testigo de una larga guerra civil, un regicidio, una dictadura militar, una restauración, un pronunciamiento abortado, y una creciente tensión social y política que termina dando lugar a una segunda revolución en 1688 (Pincus (2009), ésta casi totalmente incruenta, que consolida definitivamente las innovaciones políticas e institucionales a que antes nos referimos y que cambió definitivamente el sistema político inglés y, a la larga, el del mundo entero.

¿Por qué Inglaterra? La insularidad explica gran parte de la singularidad y el poder de Inglaterra. La secular superioridad naval de Inglaterra le dio especial relieve en la era de los descubrimientos geográficos y de la “Revolución comercial”. Otro factor histórico muy importante fue el protagonismo que alcanzó el parlamento inglés en el siglo XVI, cuando se convirtió en el instrumento que permitió el triunfo del anglicanismo bajo Enrique VIII; más tarde, durante la turbulenta sucesión de este rey, el parlamento se convirtió en hacedor y legitimador de reinas y reyes (María Tudor, Isabel I y Jacobo I). Mientras en esa época los parlamentos languidecían en los países continentales (donde, como en España, tenían una más larga tradición que en Gran Bretaña), esta institución se robustecía en Inglaterra, hasta el punto de convertirse en rival triunfante del rey Carlos II como depositario de la soberanía nacional tras la cruenta guerra civil y la ejecución del rey. Por otro lado, el tamaño sustancial de la isla británica y sus características físicas (suelo llano, riqueza mineral, buenas condiciones agrícolas) le permitieron prevalecer sobre su gran rival y aliada, los Países Bajos, que también experimentó cambios sociales y políticos importantes en los siglos XVI y XVII durante su lucha contra España, pero cuyo menor tamaño y menor riqueza mineral y forestal a la larga provocaron su estancamiento.

«El capitalismo liberal en el siglo XIX y su sucesor, el sistema socialdemócrata, en el siglo XX, han producido un crecimiento económico y un aumento del bienestar para un número creciente de seres humanos como no se ha conocido nunca en la historia.» (Gabriel Tortella)

Durante el siglo que siguió a la “Gloriosa Revolución inglesa” de 1688 su ejemplo actuó como una bomba retardada que fue minando lentamente el prestigio de la monarquía absoluta en el Continente europeo. Baste advertir que el siglo XVIII contempla la difusión de una teoría sustitutiva a la del “derecho divino” para justificar la monarquía absoluta: el “despotismo ilustrado”, que justifica el absolutismo porque, según sus partidarios, los reyes garantizaban “la felicidad de sus súbditos” bajo el lema “todo por el pueblo, pero sin el pueblo”. El destronamiento y decapitación de un monarca liberal y bondadoso como Luis XVI puso fin a tan ingenua doctrina. Los filósofos franceses, admiradores de Inglaterra, habían estado socavándola durante medio siglo. Una década antes, las colonias norteamericanas se habían rebelado contra Inglaterra por no aplicar en sus dependencias los principios de representación parlamentaria que regían en la metrópoli. Francia y España, anteponiendo la rivalidad internacional a los principios absolutistas, habían apoyado a los rebeldes americanos, agotando en la lucha sus escasos recursos fiscales: ambos países se vieron abocados a la bancarrota, que en Francia precipitó los acontecimientos revolucionarios del decenio 1789-99. En realidad, las Revoluciones Americana y Francesa fueron parte de una revolución a escala intercontinental que a la larga trajo consigo, el establecimiento, con mayor o menor éxito, del sistema parlamentario a ambas orillas del Océano Atlántico.

La industrialización y la lucha por la democracia

La centuria que siguió a la caída del breve imperio napoleónico contempló el establecimiento gradual del liberalismo parlamentario y la difusión de la modernización económica, que en gran parte coincidió con la industrialización. El crecimiento económico de ese período no conoció precedentes (aunque parezca modesto en comparación con el del siglo XX): pensemos en las grandes innovaciones que se introdujeron: la máquina de vapor, que se utilizó tanto en la industria como en el transporte: ferrocarril y navegación a vapor; mecanización de la industria textil; altos hornos y convertidores que abarataron la producción de acero, material clave tanto en la industria, como en el transporte, la construcción y las obras públicas (la Torre Eiffel es quizá el símbolo más conocido del triunfo del acero como material de construcción, pero los rascacielos son otro); comenzó a mecanizarse también la agricultura y el empleo de fertilizantes naturales e industriales gracias a lo cual aumentó espectacularmente la producción de alimentos; los descubrimientos en materia de electricidad permitieron distintos sistemas de comunicación por cable y más adelante la transmisión de energía a grandes distancias. Todos estos adelantos y muchos más que podrían citarse permitieron una sensible mejora del nivel de vida, grandes aumentos de la población, y mayores aumentos aún de la población urbana. Las primeras páginas del Manifiesto Comunista de Marx y Engels constituyen todo un canto admirativo al progreso económico de la primera mitad del siglo XIX.

Sin embargo, como el propio Manifiesto se apresuraba a resaltar, este progreso tenía un lado oscuro: la industrialización trajo consigo la proletarización. Los campesinos pobres emigraron a las ciudades en busca de mejores salarios, pero su nivel de vida permaneció muy bajo y sobre todo se encontraba al albur de las fluctuaciones del mercado. El liberalismo radical colocaba a estos proletarios a la merced del ciclo económico, sin protección de ninguna clase y sin capacidad para crear sindicatos ni partidos políticos, ya que, por ser pobres, no pagaban impuestos pero tampoco tenían derecho a voto, por lo que sus representantes carecían del poder político necesario para introducir legislación asistencial. Mujeres y niños se veían empleados en las fábricas sin ninguna protección y por salarios miserables. La economía de mercado tiende a crecer cíclicamente y en períodos de crisis las bajas de salarios y los despidos estaban a la orden del día. Nada tiene de extraño que aparecieran partidos revolucionarios que exigieran un cambio radical en las relaciones laborales.

La revolución proletaria: Rusia y Europa occidental, comunismo y socialdemocracia

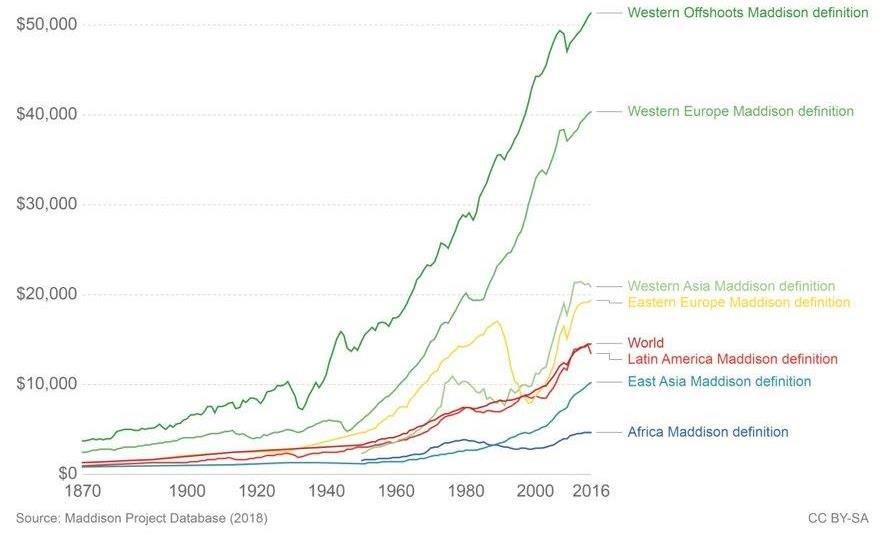

Con todo, durante la segunda mitad del siglo XIX las economías siguieron creciendo y el nivel de vida de los trabajadores mejoró, aunque las desigualdades de nivel de vida siguieron siendo escandalosas. El Gráfico 2 permite hacerse idea de los ritmos del crecimiento en las grandes regiones del mundo desde el último tercio del siglo XIX hasta nuestros días (las cifras también son, como las del Gráfico 1, por habitante y eliminando la inflación).

«La Humanidad ha experimentado en los últimos 250 años un progreso económico y social sin precedentes en la historia.» (Gabriel Tortella)

Apareció entonces en el movimiento obrero, que poco a poco fue organizándose en sindicatos y pequeños partidos, una tendencia reformista frente a la doctrina revolucionaria de Marx y de los anarquistas. En la Inglaterra de fin de siglo, sindicalistas, socialistas e intelectuales formaron el movimiento “Fabiano” (gradualista) que propugnaba la reforma y sobre todo la lucha política por el sufragio universal, que daría poder político a la clase obrera sin necesidad de la famosa “dictadura del proletariado” que Marx preconizó. Nació así el partido laborista británico, luchando por lograr representación parlamentaria. En Alemania un discípulo de Engels, Eduard Bernstein, proclamó claramente que el crecimiento económico permitiría que el nivel de vida de la clase obrera mejorara sustancialmente sin necesidad de revolución: nacía así la fracción reformista del partido socialista alemán que, aunque ferozmente criticada por los izquierdistas ortodoxos (como señala Schumpeter (Schumpeter (1962), p. 345), el Partido Socialista alemán, “serio, patriótico y respetuoso con la ley […] continuamente repetía las consignas irresponsables de la revolución y la traición” sabiendo que había poca probabilidad de poner en práctica sus “implicaciones sanguinarias”), terminó por prevalecer después de la Guerra Mundial. En Alemania, por otra parte Bismarck había proclamado el sufragio universal en 1867 y, aunque con ciertas cortapisas, el partido socialista alemán tuvo una nutrida representación parlamentaria desde finales de siglo.

El socialismo revolucionario, que se aferraba a los textos más incendiarios de Marx (hay evidencia fragmentaria de que el propio Marx en sus últimos años se percató del “aburguesamiento” de los trabajadores ingleses y de las posibilidades de un movimiento reformista) quedó personificado en uno de los líderes del Partido Socialdemócrata ruso, Vladimir Lenin, que creó una escisión que se llamó “bolchevique” (mayoritaria) en el propio partido Socialdemócrata. En la atrasada Rusia las posibilidades de reforma parecían más lejanas y eso, más la férrea voluntad de Lenin y la ayuda de los alemanes durante la guerra, permiten explicar el éxito del socialismo revolucionario en Rusia, en 1917, mientras fracasaba en Europa occidental.

Y así, durante muchos años, la opinión mundial pensó que la revolución proletaria había tenido lugar en Rusia, que luego la exportó a sus inmediatos vecinos europeos y asiáticos, e incluso, en cierta medida, a satélites africanos y americanos. Setenta años más tarde vino el gran desencanto con el derrumbamiento y desmembramiento de la Unión Soviética y sus satélites europeos. Pocos reconocieron sus pasados errores (quizá la requisitoria más lúcida y valiente sea la de Furet (1995). Entretanto, la verdadera revolución proletaria, la que llevó al poder a los sindicatos obreros y a los partidos socialistas (o laboristas), estaba teniendo lugar por medios pacíficos y legales en el mundo occidental. Se inició en Alemania, Suecia e Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial y su inmediata postguerra, con la implantación del sufragio universal, primero masculino, luego de ambos sexos, y, casi simultáneamente, las grandes medidas de protección social que más tarde fueron englobadas en el llamado Estado de Bienestar: seguro de desempleo, seguro de enfermedad y de accidentes laborales, educación gratuita, viviendas subvencionadas, pensiones públicas, programas intensivos de obras públicas, transportes subvencionados, vacaciones pagadas, y un largo etcétera. Este programa se fue extendiendo imparablemente por todos los países desarrollados, incluidos los Estados Unidos, el más refractario a la intervención del Estado en la economía, pero donde las penalidades de la Gran Depresión de los años Treinta hicieron no sólo aceptable sino deseable el programa conocido New Deal, modesto sin embargo en comparación con los sistemas de bienestar europeos.

El Estado de Bienestar, lujo del desarrollo: Beveridge, Keynes y Schumpeter.

La revolución proletaria, que se desarrolló durante la Primera Postguerra Mundial, creó tales tensiones que acabó precipitando la Segunda Guerra Mundial. En varios países europeos, sobre todo en Alemania e Italia, pero también en Portugal, España, Grecia, Rumanía, Hungría, y algunos otros de más dudosa clasificación, surgieron movimientos “fascistas” que pretendieron combatir al comunismo con sus mismas armas: golpe de Estado, partido único, dictadura, férreo control del mercado laboral, y a menudo de la economía en general, de la cultura, y de los medios de comunicación, en una palabra, lo que ha recibido el nombre de totalitarismo. Tanto comunistas como fascistas abominaban de la democracia liberal y del capitalismo. Alemania, el gran líder de este movimiento fascista (que allí se llamó nacionalsocialismo, nazismo) aspiraba a dominar el continente europeo, que los nazis consideraban poblado en gran parte por razas inferiores. Este imperialismo agresivo condujo irremisiblemente a un enfrentamiento en 1939 con la otra gran potencia en Europa occidental que podía hacerle frente, Inglaterra, que terminó por aliarse con la Unión Soviética, coaligada primero con Alemania y más tarde invadida por ésta. La entrada de Estados Unidos en la guerra, en apoyo sobre todo de Inglaterra y de sus aliados en el Océano Pacífico, aceleró el fin de la contienda.

En los países occidentales tras la Segunda Guerra Mundial se reanudó la implantación del Estado de Bienestar, tanto como salvaguarda contra la amenaza comunista como por la propia dinámica política, ya que los partidos de izquierda y los sindicatos emergieron con renovado poder después de la contienda. Además del poder político, la implantación del programa socialdemócrata contaba con el apoyo de intelectuales y de economistas de primera fila. Curiosamente, el espaldarazo vino del gran economista liberal, John Maynard Keynes, que con su defensa del gasto público y la redistribución de la renta como herramientas para combatir la depresión ofreció sólidos argumentos en favor de la política asistencial. Por caminos muy diferentes, el otro gran economista de la primera mitad del siglo XX, el austríaco-americano Joseph Alois Schumpeter, llegó a las mismas conclusiones: el capitalismo atomístico da lugar, por razones de dinámica tecnológica, a grandes conglomerados y gigantes multinacionales, que adquieren enorme poder político y colisionan y colusionan con el Estado. Esto justifica la intervención de éste en la economía, porque la mano invisible de Adam Smith ya no funciona, los mercados ya no se ajustan como antes, y el Estado gradualmente debe adoptar un papel rector. Otro gran economista, con inclinaciones menos teóricas y más ejecutivas, William Beveridge, fue el gran impulsor en el Reino Unido del Estado de Bienestar. Autor de un informe que se conoció popularmente con el “Plan Beveridge,” fue comisionado por el gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial para ponerlo en práctica aunque se encontró falto de apoyo por parte de los conservadores. Tras las elecciones de 1945 el gobierno laborista de Clement Attlee llevó a cabo el programa de Beveridge punto por punto, con gran éxito y apoyo popular.

Siempre buscando explicaciones racionales al acontecer histórico, podemos preguntarnos por qué terminó triunfando el modelo socialdemócrata después de las largas luchas en el siglo XIX y de dos feroces guerras mundiales en el siglo XX. ¿Puede ello deberse, simplemente, a que la razón se impuso por ser este modelo mejor que el de simple laissez-faire que había preconizado la economía clásica? Algo hay de eso, sin duda, pero esta respuesta idealista no tiene en cuenta un factor muy importante: además de las luchas sociales entre proletariado y burguesía en el siglo XIX, el fenómeno general subyacente fue un proceso de intenso desarrollo económico, como hemos visto. El modelo asistencial socialdemócrata requiere un grado de riqueza social que, simplemente, no existía en el siglo XIX pero sí en el XX, como consecuencia, precisamente, de ese desarrollo económico. El Estado de Bienestar es un lujo que sólo los países ricos se pueden permitir. Baste recordar que en el siglo XIX los presupuestos estatales en los principales países europeos representaban aproximadamente el 10% de la renta nacional y que la mayor parte del gasto público se lo llevaba la defensa. Era imposible con un Estado tan pequeño llevar a cabo el gasto social y redistributivo que llevan a cabo hoy los Estados de los países desarrollados, cuyo presupuesto viene a apropiarse del 40% de la renta nacional, la mitad del cual, aproximadamente, se destina a gastos asistenciales. En otras palabras, el programa de la socialdemocracia ha triunfado porque los países ricos se lo pueden permitir. En los países menos ricos la seguridad social es mucho menos completa, y en los pobres virtualmente inexistente. Más que de ideas, el Estado de Bienestar es una consecuencia de realidades económicas.

El fin del comunismo ¿y el fin de la Historia?

Si algo se hizo evidente durante la segunda mitad del siglo XX fue la superioridad del modelo socialdemócrata sobre el comunista. Esto quedó ya meridianamente claro hacia 1980, cuando los sucesores de Mao Tsetung en una China devastada por tres decenios de comunismo maoista llamaron a Milton Friedman para que les asesorara acerca de cómo estimular el crecimiento económico y éste les recomendó abolir los controles y dejar que el mercado tomase las decisiones económicas. Los autócratas chinos tuvieron la valentía de asumir un cambio tan radical –al fin y al cabo, ellos ostentaban un poder dictatorial— y su decisión se vio seguida por uno de los éxitos económicos más espectaculares de la historia: en los tres decenios siguientes, la China políticamente comunista y económicamente capitalista se ha convertido en una potencia económica mundial, disputando la primacía a los mismos Estados Unidos, con los que simultáneamente compite y colabora, al tiempo que financia.

No sabemos con certeza si una prueba tan palmaria de la inferioridad del sistema económico comunista influyó en el ánimo de los jerarcas soviéticos; de lo que no cabe duda es de que por esas fechas en el Politburó del Partido Comunista ruso algunos elementos pensaban que el arcaico funcionamiento de la economía soviética necesitaba una reforma a fondo. Para esta tarea se designó finalmente a Mijail Gorbachov, hombre de impecables credenciales dentro del sistema, que se propuso hacer una reforma política al tiempo que económica. Pese a sus buenas intenciones –o quizá por ellas–, su plan fracasó estrepitosamente: ante el ejemplo soviético, los gobiernos de los satélites comunistas europeos perdieron el control totalitario sobre su población, que presionó eficazmente en favor de su propia reforma (Polonia) o escapó a Occidente ante la pasividad de las autoridades (Alemania Oriental). La nueva política de no intervención de la Unión Soviética de Gorbachov, permitió que los regímenes comunistas de Europa Oriental se vinieran abajo con sorprendente rapidez a partir del otoño de 1989. Entretanto, en la propia Rusia, una fracción de la vieja guardia comunista aprovechó que Gorbachov estaba de veraneo para dar un golpe en Moscú en agosto de 1991. El pueblo ruso se alzó en contra del golpe, que fue rápidamente dominado; pero Gorbachov nunca recuperó el poder, porque la Unión Soviética fue disuelta y desmembrada, con Rusia como principal heredera, acompañada por una serie de exrepúblicas soviéticas en Europa Oriental y Asia. A causa del caos político subsiguiente, la economía rusa en la etapa post-comunista nunca tuvo el dinamismo de la china.

El año siguiente a la caída del comunismo en Europa, Francis Fukuyama, politólogo americano de origen japonés, publicó un libro, El final de la Historia y el último hombre, que hizo fortuna. En él argüía que el fin del comunismo iba a alumbrar una nueva era en que el modelo social occidental (lo que yo llamo socialdemócrata, aunque él, como estadounidense conservador, prefiere la expresión “democracia liberal occidental”) iba a ser predominante y que a la larga se produciría una convergencia hacia un modelo social único que homogeneizaría las naciones y tendería hacia una federación internacional mundial. A esto lo llamaba el fin de la Historia, queriendo significar con esto que tal homogeneización pondría fin a las confrontaciones internacionales. La idea es atractiva, al menos para mí, pero algo ingenua. En el cuarto de siglo largo que siguió a la publicación del libro no se ha observado ninguna tendencia internacional convergente: el populismo y el nacionalismo, dos caras de un mismo fenómeno y muy opuestas a la convergencia, han crecido y se han expandido. En Estados Unidos, la patria de Fukuyama, la elección de Trump ha marcado una clara proclividad hacia la divergencia internacional, y lo mismo ha hecho el Brexit en la Unión Europea. Ambos fenómenos han tenido lugar precisamente en países que representan la quintaesencia y la cuna de la democracia liberal.

«Los estudios de Kuznets le llevaron a la convicción de que la desigualdad económica aumenta en las primeras etapas del desarrollo y disminuye en las economías más maduras. « (Gabriel Tortella)

Es cierto, sin embargo, que tras el fracaso del fascismo y el nazismo por un lado, y del comunismo por otro, la democracia liberal (en sus diferentes versiones más o menos socialdemócratas) queda como el único sistema que ha resistido el paso del tiempo (varios siglos, muchos o pocos según lo definamos), y que la ciencia social nos ofrece con un mínimo de garantía y solvencia. Y es cierto también que el capitalismo liberal en el siglo XIX y su sucesor, el sistema socialdemócrata, en el siglo XX, han producido un crecimiento económico y un aumento del bienestar para un número creciente de seres humanos como no se ha conocido nunca en la historia. Los gráficos 1 y 2 son bien elocuentes en este sentido. Un dato muy sencillo completará esta evidencia: durante casi toda la historia humana, desde la prehistoria al siglo XVIII, la esperanza de vida al nacer del individuo medio ha sido de unos 25-30 años. A principios del siglo XIX, la esperanza de vida media había subido hasta cerca de los 40 años. A principios del siglo XX estaba en torno de los 60 años; en 2015 estaba en 71,1 años. Desde la Revolución industrial, por lo tanto, la longitud de la vida humana ha hecho mucho más que doblarse: se ha multiplicado por 2,4. Naturalmente, en los países ricos la esperanza de vida es mayor que en los pobres. El caso de España es paradigmático: en 1900, la esperanza de vida era de 35 años; en 2015 era algo superior a 83 años. Hemos pasado en 115 años de ser uno de los países menos longevos de Europa a ser el más longevo de la Unión Europea y uno de los más longevos del Mundo, con Japón y Suiza. Esto nos da una idea del aumento del bienestar en el Mundo y en España en poco más de dos siglos. La Humanidad ha experimentado en los últimos 250 años un progreso económico y social sin precedentes en la historia.

Desigualdad y justicia social: la teoría (productividad marginal) y la práctica

Sin embargo, los frutos del progreso económico no se han repartido todo lo equitativamente que muchos hubieran querido. Ya vimos cómo Marx y los socialistas decimonónicos tronaban contra las injusticias del capitalismo, que ellos creían incorregibles. Por otra parte, la mayoría de los economistas suscribían teorías opuestas, que mantenían, en su versión neoclásica, que en un sistema de libre mercado los factores de producción son remunerados con arreglo a su productividad (marginal), solución que combina la equidad con la eficiencia.

Como hemos visto, a partir de mediados del siglo XIX el nivel de vida de las clases trabajadoras mejoró sensiblemente, lo cual quitó dramatismo a sus reivindicaciones, aunque éstas no cesaron y al final lograron sus objetivos. Sin embargo, las desigualdades sociales han subsistido en los países adelantados, pese a la mejora general de los niveles de vida. En frase de Simon Kuznets, un gran economista que se ocupó de estos problemas, el crecimiento económico ha actuado como la pleamar, que eleva a todos los barcos, grandes y pequeños. Los estudios de Kuznets le llevaron a la convicción de que la desigualdad económica aumenta en las primeras etapas del desarrollo y disminuye en las economías más maduras.

Efectivamente, la minoría más rica en la economía de Estado Unidos aumentó su parte en la Renta nacional hasta aproximadamente la Primera Guerra Mundial, pero esa parte disminuyó en el período de entreguerras y hasta la bien entrada la Segunda Postguerra. Esta evidencia popularizó entre los economistas la llamada U invertida de Kuznets, como la tendencia histórica de la evolución de la desigualdad en los países desarrollados. Al difundirse la tranquilizante teoría de Kuznets, durante varias décadas se perdió algo el interés por los temas de distribución, aunque persistió la discusión sobre si los valores igualitarios debían prevalecer, o no, sobre los de eficiencia.

Sin embargo, en el último cuarto del siglo XX los estudios empíricos fueron detectando un progresivo deterioro en la distribución de la renta, especialmente en los Estados Unidos, y esto avivó el interés de los economistas en los problemas de la equidad, interés que se ha agudizado con la Gran Recesión del siglo XXI, que ha provocado numerosas denuncias de empeoramiento de la distribución de la renta en casi todos los países desarrollados.

Los indicadores más utilizados para medir la distribución individual de la renta, como el de Corrado Gini, estadístico italiano, dividen a la población en grupos por su nivel de renta y determinan qué parte de la renta total va a parar a los grupos más pobres y a los más ricos. Si todos los individuos recibieran la misma renta, el indicador de Gini alcanzaría un valor de 0; si toda la renta fuera a parar a una pequeñísima minoría y la mayoría restante quedara totalmente desposeída, el indicador alcanzaría un valor de 1. Los valores bajos del indicador reflejan situaciones bastante igualitarias, los valores altos, lo contrario. Se ha argüido que una distribución totalmente igualitaria (valor 0), no es posible, ni tampoco deseable, porque una cierta medida de desigualdad estimula a los trabajadores a esforzarse y esmerarse. El problema radica en qué medida de desigualdad es aceptable y deseable, y cuál es injusta y rechazable. Sobre esto, desde luego, no hay acuerdo ni entre los estudiosos ni entre el público en general. Lo que levanta la alarma es un deterioro continuado, una subida muy perceptible del coeficiente de Gini como el que ha tenido lugar durante los últimos cuarenta años, que parece trocar la U invertida de Kuznets en una U derecha.

Hay una serie de autores bien conocidos de la profesión que han hecho trabajos importantes sobre estas cuestiones, pero el libro que ha alcanzado grandes tiradas y ha atraído la atención no sólo de los economistas profesionales, sino también de una parte del público no especializado es el del francés Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, que sostiene que la teoría de Kuznets es falsa, porque la distribución de la renta depende mucho más de la política que de la economía. Según Piketty, la mejora de la distribución durante las décadas centrales del siglo XX se debió precisamente la introducción del Estado de Bienestar, pero el abandono de las políticas redistributivas que éste inicialmente conllevó, junto con la disminución del crecimiento, que Piketty considera inevitable entre otras razones porque el mantenimiento de los ritmos de crecimiento de los dos últimos siglos pronto esquilmaría los recursos del planeta, ha producido este deterioro en los niveles de equidad, que sólo puede remediarse con unas políticas renovadas de nivelación, como un aumento del impuesto sobre el patrimonio, que debiera imponerse en todo el mundo para evitar la evasión de capitales. Puede imaginarse que las ideas radicales de este autor han provocado intensas y apasionantes polémicas en las que, por desgracia, no podemos extendernos aquí.

Hasta aquí nos hemos ocupado de la distribución interindividual de la renta, dentro de un mismo país. También tiene interés la distribución internacional de la renta, la diferencia entre la riqueza media de unos países y de otros. Este problema es hoy casi más importante que el de la distribución interindividual, por una razón muy simple: hacia el año 1000, había una gran homogeneidad: todos los países eran igualmente pobres. En 1998, la renta media por habitante de los países más desarrollados era unas 7 veces mayor que la del resto del mundo, aunque el resto del mundo también es hoy más rico que antes.

Estas desigualdades internacionales provocan grandes tensiones políticas y poderosas corrientes migratorias que a su vez también causan fuertes tensiones en los países recipientes de mano de obra. Aunque las desigualdades han disminuido en las décadas más recientes, en gran parte por el gran crecimiento de China, India y algunos otros países en vías de desarrollo, las tensiones persisten, e igualmente continúan los reproches de los países pobres hacia los ricos, alegando que la riqueza de éstos se ha acumulado a costa de aquéllos.

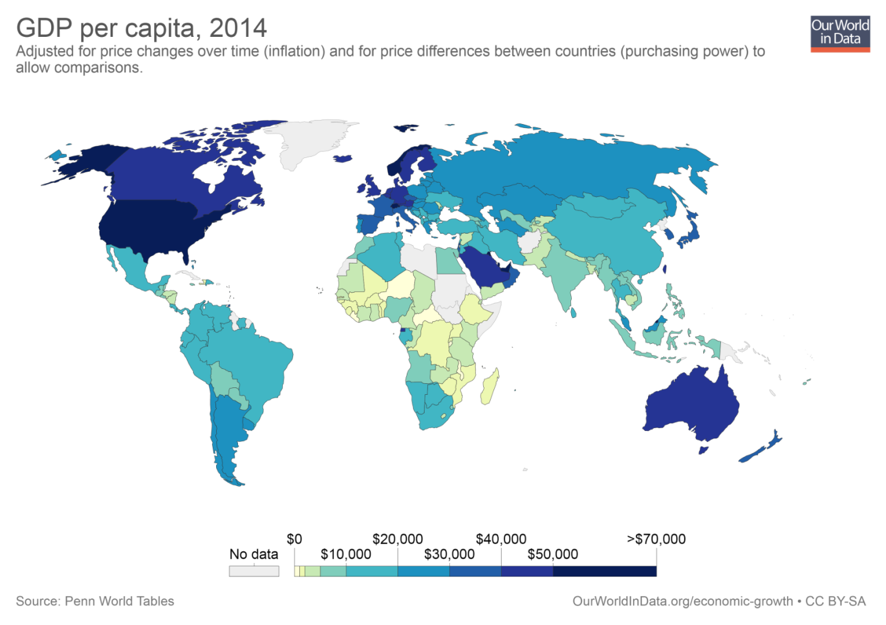

Gráfico 3: PIB por habitante y geografía (2014)

Sin negar que haya habido casos frecuentes de explotación internacional, sin embargo, esta acusación no es cierta. La teoría del capital humano, la de las diferentes dotaciones físicas de las varias regiones del globo (basta dar una ojeada al Gráfico 3 para advertir que los países más ricos están situados en la zona templada del planeta y los más pobres en la franja ecuatorial), y el hecho de que muchos países recientemente subdesarrollados, como los antes citados, más otros, como Finlandia o Corea del Sur, se hayan situado hoy entre los más desarrollados del mundo, ponen en entredicho las teorías simplistas de la explotación internacional.

Referencias

Broadberry, S. y otros (2015), British Economic Growth 1270-1870, Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Fukuyama, F. (1992), El fin de la Historia y el último hombre, Barcelona: Planeta.

Furet, F. (1995), Le passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXe siècle, Paris: Robert Laffont.

Gay, P. (1962), The Dilemma of Democratic Socialism. Eduard Bernstein’s Challenge to Marx, New York: Collier Books.

Keynes, J.M. (1960), The General Theory of Employment, Interest, and Money (ed. orig. 1936), London: MacMillan.

Kuznets, S. (1966), Economic Growth and Structure. Selected Essays, London: Heinemann Educational Books.

Maddison, A. (2001), The World Economy. A Millennial Perspective, Paris: OECD.

Marx, K. y Engels, F. (1974), El manifiesto comunista, Madrid: Ayuso.

Piketty, T. (2013), Le capital au XXIe siècle, Paris: Éditions du Seuil.

Pincus, S. (2009), 1688. The First Modern Revolution, New Haven, Conn.: Yale University Press.

Ranke, L. von (1979), Pueblos y Estados en la historia moderna, México: Fondo de Cultura Económica.

Schumpeter, J.A. (1962), Capitalism, Socialism, and Democracy, New York: Harper & Row.

Tortella Casares, G., Caruana de las Cagigas, L., Garcia Ruiz, J.L., Manzano Martos, A. y Pons Pons, J. (2014), Historia del seguro en España, Madrid: Fundación Mapfre.

Tortella, G. (2017), Capitalismo y Revolución. Un ensayo de historia social y económica contemporánea, Madrid: Gadir.

Maddison Project Database

https: //Ourworldindata.org/economic-growth