Georges de La Tour nació en la ciudad de Vic-sur-Seille, Lorena, en 1593 y falleció en Lunéville, también Lorena, en 1652. La documentación lo muestra como un pintor pudiente en lo económico, un tanto arisco o desabrido en lo personal y prestigioso en su carrera artística hasta el punto de llegar ser nombrado, tras su viaje a París en 1639, pintor del rey Luis XIII. Su pintura, como se ha ido redescubriendo en el último siglo, es de un asombroso lirismo, sobre todo en sus escenas nocturnas, de colorido casi monocromo e impregnadas de soledad y silencio en su maravillosa penumbra. Además, el resto de sus composiciones, las escenas diurnas, son de un patente realismo de altísima calidad, como tendremos ocasión de ver más adelante.

Teniendo en cuenta cuanto acabamos de decir, ¿cómo es posible que se perdiese toda memoria de La Tour en el siglo XIX? La razón, como apunta Guillaume Kazerouni, es bien sencilla: las guerras que devastaron su Lorena natal, las mutaciones del gusto y la escasez de escritos sobre su persona le sepultaron en el olvido. Y en los siglos anteriores —XVII y XVIII— los libros dedicados en Francia a los pintores, le habían ignorado totalmente. Así de sorprendente fue el casi completo olvido del pintor. Casi, porque no todas sus obras habían desaparecido, pero sus méritos, por desgracia, se atribuyeron a otros pintores de más renombre en aquel entonces, bien flamencos u holandeses en las escenas nocturnas, o bien españoles en las escenas diurnas, desde Zurbarán o Ribera al propio Velázquez, entre otros.

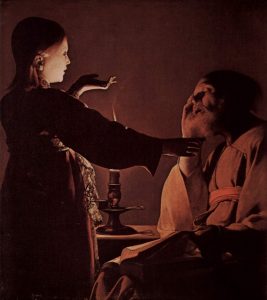

El redescubrimiento de La Tour se inicia en 1915, en particular gracias a un lúcido artículo de Hermann Voss, historiador de arte alemán, en una prestigiosa revista de su país. Tras la difusión del artículo en Francia, en 1922, la obra del artista se restringía a tres pinturas, si bien dos de ellas de extraordinario valor. Nos referimos a las famosas Aparición del ángel a san José y El recién nacido. Se trata de dos excelentes obras, del último periodo de La Tour, el de las escenas nocturnas, a las cuales nos referiremos en breve.

Pero antes continuemos con el redescubrimiento del artista francés. El propio Hermann Voss, en 1931, como bien señala Andrés Úbeda (por cierto, comisario de la exposición del Museo del Prado junto con Dimitri Salmon), en otro trabajo identificó las primeras pinturas diurnas de La Tour, y acertó a distinguir la distancia existente entre sus obras y las de los pintores españoles a los que anteriormente se atribuían. Ahora bien, si este fue un paso importante, su completa rehabilitación data de 1934, durante la gran muestra Les Peintres de la réhalité, que dio lugar a una controversia, la cual terminó con la aceptación plena de La Tour. En efecto, la apropiación del pintor por parte de la historiografía francesa fue inmediata, pasando de ser un artista casi desconocido y con una personalidad indefinida, que propiciaba confundirlo con sus colegas holandeses o españoles, a un pintor que definía lo que se vino a llamar «la esencia del genio francés».

La paradoja más sorprendente en que incurrieron los responsables de la exposición de 1934, como bien señala Andrés Úbeda, es que para lograr la aceptación de La Tour, utilizaron los mismos argumentos que hasta entonces habían sido esgrimidos para negar su alma francesa. Las características más «españolas» de su estilo: su gravedad, rusticidad, estaticismo, etc., fueron ahora interpretadas como muestras de su inequívoca personalidad francesa. Casi de repente, todo en las pinturas de La Tour evoca a Francia: las muecas de sus mendigos, su profunda emoción religiosa, los efectos creados por el claroscuro, sus ángeles…

Ciertamente, fue Charles Sterling quien acometió la defensa de la compatibilidad del genio francés con la pintura realista: estas obras, las pinturas realistas, se muestran tan francesas como las de los clásicos… Y de nuevo sus argumentos a favor de esta aseveración buscaron diferencias con lo español y asentar la primacía de La Tour, una vez elevado por la crítica contemporánea a la condición de «uno de los episodios más singulares y más admirables del arte francés, poeta de los rayos y de las sombras, encantador príncipe de la noche».

Pocos fueron los expertos que pusieron en duda las atribuciones propuestas por la exposición de París, sostenidas por impo rtantes historiadores del arte, entusiastas admiradores del pintor. Frente a ellos, sus críticos fueron principalmente historiadores no especializados en la pintura del periodo e involucrados en el debate tan solo en los años inmediatos a la muestra. Con el paso del tiempo, fueron ensombrecidas sus alegaciones.

Después vinieron las grandes exposiciones sobre nuestro artista.

Tras esta necesaria explicación de la que hemos venido en llamar resurrección o sorprendente redescubrimiento de Georges de La Tour, centrémonos ahora en algunas de sus pinturas de mayor enjundia.

Nos referíamos anteriormente a las primeras pinturas de La Tour en ser reconocidas, en 1922, pues bien estas fueron La aparición del ángel a san José (fig. 1) y El recién nacido. En la primera, que al principio recibió, entre otros, el título de Viejo dormido al ue despierta una niña, pues en aquel entonces era patente el desconocimiento iconográfico de la escena, comprobamos como la paleta cromática del pintor se redujo, concentrándose en efectos propios del nocturno, y el resultado es de una sobriedad asombrosa y una destreza propias por ejemplo de Vermeer, por no decir de Velázquez.

Algo parecido sucede con la segunda, El recién nacido (fig. 2), obra fundamental en La Tour. En ella la aparente ausencia de atributos sacros están en el origen de una lectura a veces un tanto laica de la obra. Ahora bien, si nos fijamos con detenimiento, la actitud a todas luces piadosa de la madre del niñito nos lleva a pensar que se trataría de la Virgen, pues todo en ella es de una devoción indudable, desde la actitud entera de su ser, su mirada llena de elocuente modestia y piedad hacia el niño. Que la otra figura pueda ser la madre de María, o sea santa Ana, no repugna en absoluto a la razón, sino que más bien la reafirma en esta misma idea, además de mostrar a una santa en actitud de prodigiosa factura tanto en el gesto de la mano como en su admirable mirada. Por si fuera poco, la paulatina reaparición de los nocturnos de La Tour y el desciframiento de sus iconografías, inspiradas en la Biblia, indujeron a devolver al Recién nacido su sentido religioso.

Descrito con pasión, copiado y manipulado por otros artistas —como tan certeramente se ha venido a señalar—, la obra en cuestión nunca ha dejado de ejercer un fuerte atractivo por su sabia mezcla de realismo y abstracción. De ahí su especial importancia en el legado de La Tour.

Pero, continuando de nuevo con nuestro relato central, centrémonos un instante de nuevo en la figura del artista francés, tras su celebrado redescubrimiento, antes de analizar algunas de sus obras más destacadas. En este sentido y entrando de lleno en su evolución artística, podemos decir que a pesar de las dudas sobre la cronología de sus pinturas, parece claro que las más realistas son las primeras en el tiempo: se pintaron muy probablemente en los últimos años de la segunda década del siglo XVII. Por entonces pobló sus pinturas de personajes sagrados de aspecto tosco, también de mendigos harapientos, o músicos callejeros miserables e incluso a veces pendencieros.

Tal es el caso de Riña de mendigos (fig. 3), que se cuenta entre las obras más importantes de la producción temprana de La Tour. Se trata de la primera de sus pinturas de género que desarrolla un relato: dos de los cinco personajes presentados, en concreto dos músicos ambulantes, se ven enzarzados en una pugna del todo convincente. A la izquierda, destaca la imponente figura de una mujer mayor presa del pánico por lo que está sucediendo. Las caras y movimientos de estos tres personajes son lo mejor de un cuadro poderosamente ambientado.

Se puede decir que, en líneas generales, a partir de la tercera década del siglo XVII su técnica evoluciona, mediante pinceladas más planas y acuareladas en pinturas más luminosas, logrando que su originalidad alcance su mayor nivel en las escenas diurnas. De por entonces nos parecen especialmente valiosa su obra titulada Tañedor de zanfonía con una mosca (fig. 4), del museo de Nantes. La obra fue en un principio tenida como de un pintor español: de Velázquez, Murillo, Zurbarán, Ribera…, y tal tendencia continuó a comienzos del siglo XX. En este sentido, se trata de una obra de grandísima calidad en todos sus detalles.

Lo cierto es que el cuadro siempre ha fascinado por su ambivalencia. En este sentido, Mérímée se refería a su «innoble y espantosa verdad». Unido a ese realismo sin piedad, sorprende la elegancia del traje del tal tañedor: delicadas calzas atadas con pinzas, capa gruesa de paño abierta…, la propia zanfonía es de grandísima riqueza ornamental. Además, el refinamiento cromático emplea monocromías grises, ocres y rosas con admirable sutileza. Por si fuera poco, pensamos que la maravillosa expresión del músico, concentrado en su pleno disfrute mientras toca el instrumento, haciéndolo con toda el alma y la habilidad de que es capaz, que lo hace plenamente verista, o lleno de verismo.

También son de especial interés sus obras de tramposos, las dos de gran similitud y mismo tema: El tramposo del as de tréboles y El tramposo del as de diamantes. En ellas, La Tour pone su atención en el sutil, excepcional juego de gestos y miradas que vendrían a revelar la meticulosa mecánica del timo organizado a costa de un joven crédulo. Pero el tema alcanza su cénit en la excepcional obra La buenaventura (fig. 5). Jean-Pierre Cuzín afirma, y no sin buen fundamento, que se trata probablemente del más bello cuadro diurno de La Tour y una de las creaciones más admirables de la pintura francesa del siglo XVII.

En este sentido, como viene a afirmar Dimitri Salmon, experto en el pintor francés, «todo fascina y maravilla en esta obra maestra, todo interpela: desde la extremada sutileza de los juegos de manos y miradas hasta la delicadeza y variedad del colorido…, sin olvidar el refinamiento y el virtuosismo que emanan del conjunto. Todo interroga también —continúa Salmon—, un joven inocente se deja engañar por una espantosa gitana, mientras sus bellas cómplices le desvalijan sin escrúpulo…».

Pero entrando de lleno en sus obras de ambiente nocturno, todas ellas caracterizadas por la penumbra que dan sus famosas y sutilísimas velas, tenemos por ejemplo las excepcionales Magdalenas. Hay que aclarar primero que el tema de la Magdalena arrepentida ocupa un lugar primordial en la obra de La Tour. Aunque todas —hasta cuatro principales llegó a pintar— son de una calidad admirable, dentro de ese ambiente de escasa luz al que antes nos referíamos, nos podemos centrar en La Magdalena penitente, de Los Ángeles, y en La Magdalena penitente del espejo, de Washington, por cierto, presentes ambas en la exposición del Museo del Prado y ambas pintadas entre 1635 y 1640.

Veamos sus semejanzas y sus peculiaridades. La primera aparece sentada a una mesa y entregada con solicitud a la contemplación, con la barbilla apoyada en una mano, al igual que en la otra Magdalena. En ambas obras destaca una llama encendida, libros y una calavera, centros de su meditación. Pero ahí acaban las semejanzas.

La Magdalena penitente del espejo, de Washington (fig. 6), es la más oscura de las dos, donde apenas se ve la parte superior de la vela; en ella, la figura de la santa vista de perfil, de un atractivo y vivo rostro lleno de modernidad, medita sobre la vida y su fugacidad. Los elementos que la rodean: un libro, una calavera, un espejo que los refleja y la luz de la llama, pertenecen a la representación tradicional de la vanitas. El tono es sombrío y —como bien señala Jean-Patrice Marandel— La Tour mantiene gran parte de la composición es una semioscuridad que le permite desplegar un asombroso pictoricismo, especialmente en la extraordinaria ejecución de la camisa blanca.

En cuanto a La Magdalena penitente, de Los Ángeles (fig. 7), se trata de una obra sorprendente. La vacilación y cierto miedo de la pintura de Washington dan paso a una resolución y a una seguridad que se ponen de relieve en la propia materialidad de objetos. Aquí la llama de la vela, a modo de centro de la pintura, no está tapada por la calavera, sino mostrada con minuciosa precisión. La propia calavera es plenamente visible entre el regazo y lo alto de las piernas de la santa. La cruz que descansa sobre la mesa supone una completa afirmación de la fe; los libros, seguramente leídos, constituyen motivos de inspiración; la cuerda que sirve de ceñidor a María Magdalena y el flagelo empleado para mortificar su carne, bien patente ahora por la camisa bajada, son a modo de recordatorios del deseo de arrepentimiento de la pecadora… Como bien señalara Philip Conisbee, «la pintura está concebida para colocar al espectador en una actitud contemplativa similar a la de la propia Magdalena, y efectivamente debió de ser un poderoso acicate a la piedad y a la devoción». Pero, por encima de todo, admiramos la sorprendente originalidad del artista.

Por último, otra obra destacada de La Tour es la titulada San José, carpintero, de hacia 1642-1644. En ella, el tema religioso adquiere una patente dimensión humana: un artesano, en pleno trabajo, se detiene un momento para mirar a su hijo. Y el tiempo parece detenerse…, ¡qué mirada la de san José!, conviene quedarse un momento contemplando la escena… pues es tan íntima como conmovedora y silenciosa…, los silencios de La Tour es sus cuadros nocturnos se hacen aquí especialmente elocuentes.

En suma, una sorprendente recuperación de un extraordinario pintor del que ya hemos contado los datos esenciales de su redescubrimiento tras tantos años en el olvido, y del que hemos querido resaltar algunas de sus obras fundamentales, siguiendo el ritmo de la más que excelente exposición del Museo del Prado, que reúne unos tres cuartos de su obra en conjunto, y que aporta las obras más destacadas de su carrera.