Hubo una vez en Nueva York que cuando llamabas a un fontanero, en la puerta podía aparecer Philip Glass con una caja de herramientas. Lo mismo podía suceder en la calle. Levantabas la mano para detener un taxi y había muchas posibilidades de que quien condujera fuera un artista. Por entonces él no era famoso, pero ya acumulaba una producción musical nada desdeñable. Acababa de componer Music in Twelve Parts, un conjunto de doce piezas de veinte minutos que cabalgaba sobre series cíclicas, a la manera de como las aprendió de los maestros hindúes Ravi Shankar y Allan Rakha. Con tres o cuatro noches de taxi ganaba el dinero suficiente para vivir. Por eso, Dover Garage estaba lleno de artistas, esperando turno para salir. Gran parte de su obra maestra, Einstein on the beach, la ópera que hizo con Robert Wilson, la compondría después de sus turnos de nueve horas en la calle. Hasta la primavera de 1976, cuando empezaron los primeros ensayos, esa fue su forma de vida.

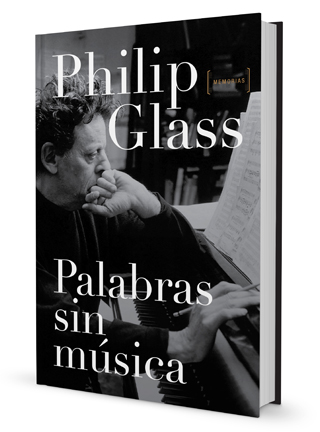

Philip Glass (Baltimore, 1937) escribe como compone, con esa aparente facilidad en la sucesión de pequeños grupos de notas, que poco a poco va desvelando una estructura más compleja. Palabras sin música es un ejercicio de simplicidad sorprendente, alejado de cualquier atisbo de pomposidad, con ese estilo directo y descriptivo de los memorialistas anglosajones, que solo deja entrever su entidad a medida que avanza el libro y se hace cuenta de la multitud de temas, referencias y personajes que componen las andanzas de uno de los compositores más influyentes del siglo XX.

Philip Glass (Baltimore, 1937) escribe como compone, con esa aparente facilidad en la sucesión de pequeños grupos de notas, que poco a poco va desvelando una estructura más compleja. Palabras sin música es un ejercicio de simplicidad sorprendente, alejado de cualquier atisbo de pomposidad, con ese estilo directo y descriptivo de los memorialistas anglosajones, que solo deja entrever su entidad a medida que avanza el libro y se hace cuenta de la multitud de temas, referencias y personajes que componen las andanzas de uno de los compositores más influyentes del siglo XX.

Resulta divertido subirse con él a ese taxi y vivir aquel Nueva York de los setenta, incipiente y peligroso. Una vez recogió a Salvador Dalí en la calle 57 y lo llevó hasta el Hotel St. Regis. Apenas pudo decirle nada. Una timidez que resulta curiosa para alguien que, después de cambiar cañerías o conducir unas cuantas horas por la ciudad, solía acercarse al loft de Jasper Johns, en la calle Houston con Essex, para comer junto a John Cage y Richard Serra. Los nombres se suceden por este downtown ecléctico y anónimo, lugares y personajes que hoy son leyenda y que forjaron el mundo del arte que conocemos hoy.

Philip Glass se crio alrededor de la leyenda de su tío y la maldición del músico itinerante. Su madre solía decirle: «Si te vas a Nueva York a estudiar música, acabarás como tu tío Henry, malgastando tu vida y yendo de ciudad en ciudad y viviendo en hoteles». Acabó estudiando en la Universidad de Chicago por ver si espantaba la vocación artística. Difícil cuando se está cerca de los clubes de bebop de la calle 55, donde descubrió a Bud Powell y Charlie Parker. Y Lennie Tristano. Ya en Nueva York, cuando acudía a las clases de la Juilliard, se acercaba al Village Vanguard para escuchar a John Coltrane, pero si ese día estaba cerrado, entonces iba al Five Spot, donde tocaban Thelonius Monk y Ornette. Le influyó la «fuerza bruta» de todo aquello, ese «algo que seguía y seguía» como una fuerza de la naturaleza, imparable. Lo primero no fue el jazz, sino el rocanrol de Buddy Holly. Luego vendría la clásica de una forma un tanto fortuita. Su padre regentaba una tienda de discos en Baltimore. No era fácil entonces vender los de Bartók, Shostakóvich y Stravinski. Cuando volvía a casa los estudiaba a fondo para luego poder recomendarlos. Lo hacía de noche, después de cenar. El pequeño Philip, que a esas horas debía estar durmiendo en su cama, se deslizaba hasta el hueco de la escalera y allí escuchaba atentamente.

«La música no era ya una metáfora del mundo real […] Lo de ahí fuera era la metáfora y lo real era, y desde entonces sigue siéndolo, la música». Quizá en esta breve sentencia pueda entenderse el título elegido para estas memorias. Unas palabras sin música, como si el propio autor asumiera su limitación por no entregar algo más completo, más real. Sin embargo, la sensación es la contraria porque cada pasaje cuenta con un buen número de detalles. Paradójico para quien empezó escribiendo los libretos de sus óperas sin que fueran un relato ordenado y coherente.

Los años de aprendizaje con Nadia Boulanger, en París, y su otro maestro, Ravi Shankar, ocupan un lugar destacado en el libro, sobre todo sus repetidos viajes a la India. Pasados aquellos años de vanguardia, hay quien piensa que Philip Glass se acomodó y empezó a repetirse. Se convirtió en compositor de música para el cine, esfera en la que dejó páginas respetables como las que hizo para Kundun, de Scorsese; Mishima, de Paul Schrader; y Las horas, producida por Scott Rudin y dirigida por Stephen Daldry. Lo que es seguro es que Glass siempre sonará a Glass. Quizá pueda faltarle la ambición de los tiempos de Einstein on the beach, como vimos en The Perfect American, (ver Nueva Revista, Núm. 142) estrenada hace algunos años en el Teatro Real de Madrid. Pero toda su música está concebida desde un patrón muy personal, que obliga a una escucha atenta. «Lo esencial —escribe el compositor— es que una obra de arte no tiene una existencia autónoma. Tiene una identidad convencional y una realidad convencional que cobra vida a través de su interdependencia con otras acciones humanas». La obra queda incompleta sin la participación del espectador, que la alimenta en su foro más íntimo. Palabras sin música ayuda a completar la percepción de un artista singular y de unas décadas irrepetibles en la Historia del Arte.