El espectador se interna en la creación de Klee como en la espesura de una selva de signos. Cada imagen, ante todo, está signada con un título inscrito en el soporte. Pero palabras y letras sueltas no solo enmarcan; también entran en la composición plástica y a veces la articulan. Otras veces los signos son pictografías: el ojo y la flor, la figura y la serpiente, el barco y la estrella. Se mezclan supuestas cifras cabalísticas, emblemas zodiacales y otras marcas, reveladoras o simuladas. Con una ambigüedad juguetona o perversa, Klee burla la frontera entre lo discursivo y lo figurativo, entre lo legible y lo indescifrable. Su camino es un regreso hacia la fuente primordial de donde fluyen a la vez el dibujo y la escritura. Son los signos in statu nascendi. Vestigios de una escritura adánica, revelada directamente al hombre por los ángeles, ilustrada en las constelaciones y en las líneas de la mano, y de la cual derivarían los jeroglíficos y los alfabetos más antiguos.

El recorrido comienza con algunas piezas anteriores a 1914: pequeños dibujos de un peculiar humor grotesco. En la evolución de Klee como pintor desempeña un papel fundamental, desde 1912, la influencia de Delaunay, con su combinación del color puro y la composición cubista. El famoso viaje a Túnez de Klee, en la primavera de 1914, con sus amigos pintores, August Macke y Louis Moilliet, vino a confirmar descubrimientos anteriores. Aquí se exponen algunas de las maravillosas acuarelas tunecinas: en ellas el paisaje se fragmenta, como a través de una vidriera, en un damero cromático. De ellas y del Homenaje a Picasso (1914) proceden las posteriores arquitecturas coloreadas, que ocupan un importante lugar en la obra de Klee, desde comienzos de los años veinte hasta el final de su vida. Estas retículas, con los colores más luminosos en el centro y los más oscuros en la periferia, están vinculadas al estudio de la esfera cromática y a la didáctica en la Bauhaus.

En un ensayo ya clásico, Rosalind Krauss ha mostrado cómo la cuadrícula, estructura típica del arte del siglo XX, delata una hostilidad esencial contra la literatura, el relato, el discurso. El enunciado más radical de esta posición lo ofreció Theo Van Doesburg en su tardío manifiesto Vers la peinture blanche (1930), que concluía con la consigna: «II n y a rien á lire dans la peinture. II y a á voir». En la pintura no hay nada que leer: solo la visión, la pura visión. Esta concepción formalista cancela la sucesión temporal: la unidad pictórica solo puede ser simultánea; el ojo inmóvil debe dominar la imagen de un golpe de vista, en un único instante.

La obra de Klee, por el contrario, aspira a integrar la dimensión narrativa y la conciencia del devenir. Para él carece de sentido la dicotomía (prescrita en el Laocoonte de Lessing) entre artes espaciales y temporales, entre la pintura por un lado y la música o la poesía por otro. En su Credo del creador, Klee afirma que, comparado con la pieza musical, un cuadro tiene para el profano el inconveniente de no saber por dónde comenzar; pero añade que para el iniciado eso es una ventaja: poder variar el orden de lectura y tomar conciencia así de la multiplicidad de significados.

En el mismo Credo del creador, Klee explica la pintura como un viaje. La línea arranca de un punto, avanza, luego se detiene, vuelve atrás, se encuentra con otra línea errante y marchan paralelas, al fin se separan. La línea cruza un campo, luego un espeso bosque, se interna en la niebla y sale de nuevo a la claridad… Klee concibe así efectivamente muchas de sus composiciones, como por ejemplo El barco de vapor sale del jardín botánico (1921). En este tipo de secuencia lineal simple, el sentido, el ritmo y los accidentes de la marcha vienen indicados mediante lo que podríamos llamar «signos de puntuación» (entre los cuales la flecha es solo el más constante). Ahora bien, la misma cuadrícula que, como hemos visto, servía a otros artistas modernos para cancelar el decurso temporal, Klee la utiliza como una «estructura polifónica», con varias voces lineales independientes. Así sucede en dos cuadritos expuestos aquí, basados respectivamente en un poema chino de Wang Seng Yu (1916) y en unos versículos del Cantar de los Cantares (1921). Ambas piezas funcionan como partituras, como pentagramas: el artista tiñe cada sílaba de un color distinto, produciendo una especie de imagen-canción. En fin, hay recorridos de la mirada mucho más complejos, donde se nos propone un laberinto. Puede ser una rejilla o tracería, como en Pintura mural y Fortificación de los creyentes (ambas de 1924), o bien una dispersión casi aleatoria, como una lluvia melancólica, en un efecto all-over, desde Egipto destruido (1924) hasta ABC para un pintor de paredes (1938).

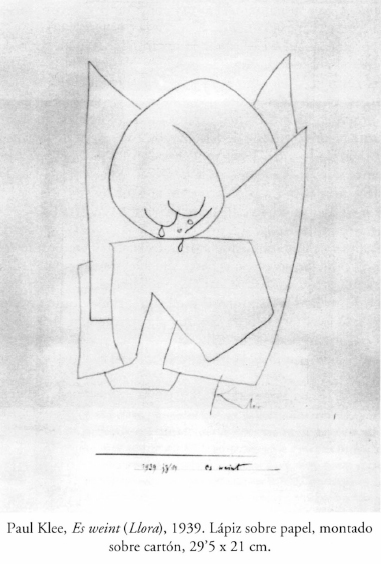

En 1930 terminaron para Klee los días de profesor en la Bauhaus. Tres años después, el ascenso del nazismo le forzó a emigrar a Suiza. Su obra de esa última década está marcada por ciertas afinidades con el surrealismo y, sobre todo, por la angustia. En 1936 se le diagnosticó la grave enfermedad que acabaría con su vida: la esclerodermia (una afección del tejido conjuntivo, que conduce a la destrucción de la piel y de los órganos internos). Y entonces, cuando todo parece consumado, es cuando el artista adquiere una fecundidad prodigiosa: una cuarta parte de toda la producción de Klee surge en los años 1937-1940. Acaso por la aceleración, el trazo se vuelve más grueso (con pincel o barra de pastel) y los signos, más rotundos y esquemáticos.

En este punto, la obra de Klee encara las postrimerías. Años atrás, había escrito sobre el propósito de su trabajo: «El pensamiento como médium entre Tierra y Cosmos». A lo largo de 1939 dibujará casi treinta ángeles que son, como los de Rafael Alberti, criaturas híbridas y desamparadas: ¿podrían ellos enlazar el más acá y el más allá, la Tierra y el Cosmos? Entre la desesperación y la esperanza se encuentran también las dos obras maestras que rematan el trayecto de esta exposición. En la llamada Última naturaleza muerta (1940), ensaya el artista un sumario de su propia creación. Contra un fondo negro, aparece allí uno de sus dibujos de ángeles y junto a él, sobre una bandeja o velador oval, una estatuilla y una tetera: alrededor han caído, como flores deshojadas, unos signos marchitos. La otra pintura es Muerte y fuego (1940), ejecutada por Klee en los últimos días de su vida. Los intérpretes se han devanado los sesos buscando el sentido simbólico en las enigmáticas figuras. Pero han pasado por alto que toda la imagen, y en particular la calavera de extraña mueca, está construida sobre las letras T, O, D, repetidas en mayúscula y en minúscula, que forman la palabra alemana TOD: muerte. Estos signos tan evidentes y a la vez tan secretos son el conjuro del artista en el trance supremo.