Suele suceder entre los admiradores de una obra artística o literaria que a la alegría por haberse encontrado juntos en su devoción, siga una convivencia, según los casos, difícil, que para mí al menos se va haciendo más difícil a medida que el fervor asociativo inicial va mudando en imitación del autor, con una ortodoxia vigilada en régimen casi de policía. Pasa entonces que la admiración ha cuajado en un culto; por eso es posible echar mano de lo común con otros ámbitos devocionales y decir, por ejemplo, que quienes comparten la feligresía estética pertenecen a una cofradía.

Suele suceder entre los admiradores de una obra artística o literaria que a la alegría por haberse encontrado juntos en su devoción, siga una convivencia, según los casos, difícil, que para mí al menos se va haciendo más difícil a medida que el fervor asociativo inicial va mudando en imitación del autor, con una ortodoxia vigilada en régimen casi de policía. Pasa entonces que la admiración ha cuajado en un culto; por eso es posible echar mano de lo común con otros ámbitos devocionales y decir, por ejemplo, que quienes comparten la feligresía estética pertenecen a una cofradía.

Todos hemos conocido, y pertenecido, a alguna. Quizá lo hagamos aún, a mayor o menor distancia. Es curioso, no obstante, que de igual manera gradual habrá desde el comienzo miembros más o menos librepensadores, junto a otros, ciegos devotos (cada cual tiene su naturaleza y siente a su manera lo que Bloom llamó «the anxiety of influence»). Pero lo que resulta ya menos costumbrista —y de más calado— es justamente la razón y la sinrazón de lo que Ferlosio llamaba en su conocida y maravillosa solapa «el afán emulatorio». En cada una de nuestras admiraciones es como si entreviéramos el atisbo de una plenitud, una realización personal de lo que, al modo kantiano, llamaríamos la posesión de un juicio estético. Pero es precisamente su ajuste con la persona del poseedor lo que lo convierte en irrepetible, en inimitable. Sin embargo, quien mueve a la admiración por la obra, también mueve a la imitación del gesto. Porque el seguimiento es la manera positiva de nombrar el mismo fenómeno que en su versión negativa se llamaría replicación, copia. A lo largo de muchos años, he coincidido con Juan Manuel Bonet en unas cuantas cofradías. Que recuerde ahora, están, entre las de mayores, la de Ramón Gaya, la de Juan Manuel Díaz-Caneja, la de José María Eguren, no sé, la de Cirlot…, puede que alguna otra. Lo importante del caso, sin embargo, es que aun formando parte de muchas (y, en muchos casos, de lo que vendría a ser su junta directiva), él no se arrodilla en la capilla de ninguna; tiene la suya propia. Juan Manuel Bonet es uno de los rarísimos individuos contemporáneos nuestros a los que creemos capaces de promover —con su obra— esa rara devoción, esa atracción suficiente como para suscitar la imitación —de su mundo—. JMB es, sin ir más lejos, el único crítico de arte que ha hecho del gusto personal lo más parecido a aquel juicio estético, alguien, pues, que en el terreno artístico ha suscitado verdades compartidas a partir de lo que, en principio, eran solo pasiones privadas. Pero justamente es esto lo que lo pone en riesgo patético de imitación. Merece la pena que nos detengamos a pensar qué ha ocurrido entonces, sospechando ya que bajo estas comidillas se encuentra algo más grave, algo que consiste en la incapacidad que la adhesión inatacable tiene, paradójicamente, para comprender rectamente su poesía.

Como se recuerda a menudo, T.S. Eliot decía en «Función de la poesía y función de la crítica» que la experiencia de escribir y la de leer un poema son radicalmente distintas; el lector, al contrario que el poeta, no experimenta el material poético —o sea, la vida— sino la poesía —es decir, su vuelco imaginario, simbólico—; sin embargo, lo que al seguimiento mimético le impide esa comprensión es creer que el camino hacia otra realización igual de admirable, comienza por adoptar como propio el mismo material. Yo sufro mal, por ejemplo, a quien a vuelta de una esquina, tras el intercambio de las convenidas contraseñas y sacar a plaza el nombre de nuestro poeta, comienza a hablarme de Satie, de Cracovia, del cubismo polaco, de Tintín o del fotógrafo Sudek… Y nada tendría la cosa del otro jueves si esas menciones nos llegaran por separado y de individuos distintos; pero no es así: quien nos levanta la desagradable sensación del remedo nos las ofrece juntas, en paquete, como si —en efecto y para decirlo après Eliot— el material experimentado por el poeta y transmutado en música de la vida pudiera ser trasplantado en otra personalidad y dar como resultado una tan irrepetible poesía. Así que la alusión comanditaria a los nombres de los autores (Satie, Pound, Elkscamp, Morandi, Sima, Paul Jean Toulet…) y de las innúmeras ciudades, y de instantes como cenizas que reviven en forma de pintura, de estampa, de pájaro carpintero, de radio en un día de entreguerras, de piano al otro lado de la pared…, todo eso —junto— hacemos bien en consentírselo únicamente a su poeta y en no permitírselo a ninguno de sus adeptos. Precisamente porque se trata de «instantes», es decir, de ocasiones de una experiencia íntima de vida, antes que de un archivo o repertorio de obras (y otra cosa es que, en el caso de JMB, exista desde luego un equívoco de base que induce, en efecto, al extravío, porque nos encontramos desde luego ante una intimidad fundamentalmente constituida como museo de cultura). Pero la reproducción de su colección, quiero decir, será señal de no haber comprendido nada. Comprender a JMB, comprender su poesía sin par, no nos exige —sino, según me parece a mí, todo lo contrario— compartir con él la afición por las fotos de Bernard Plossu, por el falso marqués de Vilanova o por el poeta Alphonsus de Guimarâens (¿quién conoce a Alphonsus de Guimarâens?)… De no ser así, ¿cómo alguien —como es mi caso— que no se siente especialmente cerca de Paul Morand, de Tintín ni de Cracovia, puede sin embargo recibir su emoción particularísima?

Fue él mismo en La ronda de los días quien habló de una poesía sin forma (para la que, sin embargo, no encontraba la forma de expresión); pero la más profunda razón de ese anhelo se encuentra, según he creído observar, en la búsqueda de una correspondencia artística con la condición sin centro de su vida personal. No es un mundo —es decir, un material— lo que propiamente JMB nos ofrece, sino más bien una poesía gran parte de cuya virtud estriba precisamente en aparentar que no tiene forma (solo las formas pueden ser imitadas), una poesía hecha de la dispersión, la eventualidad, la fugacidad, la arbitrariedad sin centro, la fuga sin fin de una vida privada. Lo que convierte en privativa, diríamos, la poesía de JMB procede de su privacidad. Este poeta nacido en París, hijo de madre francesa y padre gallego, criado en Sevilla, residente (por lo general) en Madrid, desposado con polaca de Varsovia, en permanente deambulancia profesional, encuentra su admirable voz en el temblor de las ocasiones en que su propia falta de asiento, de fijeza, es contrastada fugazmente con la imaginaria estabilidad de las vidas de otros, para él vedada, y acogida eventualmente ante unas estampas japonesas, bajo las estrellas de un cielo que se diría de 1940, junto al farol de una calle negra, sobre unas hojas que el viento se lleva, o, ¿quién lo esperaba?, al dejar atrás, en un amanecer, las chimeneas fabriles de los polígonos de Mataró. (A mí me ha parecido verlo adentro de su sueño en ciertos instantes compartidos en un jardín de Kioto, ante las hélices de unos viejos aviones varados en la nieve de Alaska, pero también en Cieza, en Estella o en Tomelloso.) En todo caso, así es como JMB convierte en intocable lo que toca. Hablamos, en definitiva, de una poesía trasunto de un destino. De pocos como de él se puede decir lo que Pedro Salinas decía de Antonio Machado: que «hace lo que dice».

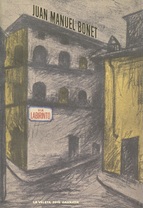

Y esa privacidad que es condición de su excepcional poesía todavía admite una consideración, que finalmente concierne a la historia literaria española (y en realidad al sentir de la historia en general). Solo hay que fijarse en el aspecto de esta poesía completa que ahora publica Andrés Trapiello en La Veleta para darse cuenta de la exacta compañía que el libro hace a su contenido; sin duda estamos ante una aventura compartida. (Recuerdo que la evocadora Via Labirinto procede de un verso de Plaza del árbol, unos poemas publicados junto a los grabados de Manolo Rey Fueyo, que también tuve la fortuna de presentar.) Pero el encantador modo de jugar ahora a hacer una portada como casera, sobre otra compuesta a partir de un semitosco dibujo provinciano de Ottone Rosai, rematada se diría con la aparente torpeza de una ilusión de ingenuidad, dice ya algo, mucho, de la poesía que contiene, y como ella es a propósito pobre, desavisada, pequeña. El primer libro de JMB —La patria oscura (luego vendría Café des exilés y siempre la falta de fijeza, de anclaje)— fue publicado en 1983 por la editorial Trieste, el antecedente de La Veleta. Pues bien, cuando el editor y el poeta comenzaban sus respectivas aventuras rescatando para la mesa de la actualidad nombres que parecían no solo olvidados (como referencias históricas) sino prácticamente expulsados de esa misma historia —que podían ser Miguel Vilallonga, Rafael Sánchez Mazas, o ser Ramón Gaya o Luis Pimentel— no estaban solo incluyendo lo excluido, sino justamente dando voz así a la subjetividad particular en un mundo cultural todavía dominado por la razón histórica que se quería objetiva, con su racionalidad sobre todo política, pública, social. Esto significaba, en España, un giro del tiempo tal como el que por todas partes parecía haber cancelado aquella narración progresiva (tan determinante hasta entonces en la historiografía artística y literaria moderna) y una apertura a múltiples direcciones, tantas como las de quienes habían resultado desechados por no obedecer antes al determinismo de la objetividad. De pronto y por entonces, otra experiencia de la temporalidad comenzó a poner en tela de juicio aquella dirección única según la cual las innovaciones se habían venido sucediendo unas a otras en un proceso de amortización y constante olvido. Más de treinta años después, lo verdaderamente extraño es que los museos y demás centros de la llamada «cultura contemporánea» (que tan bien conoce JMB) persistan en la suposición de que aquella dirección única de la historia cultural y su sola narración social y política han de seguir legislando acerca de lo que deben guardar los archivos, leer los lectores y conservar los museos, sordos, desde luego, para con las pequeñas músicas del tiempo, las frágiles, las efímeras músicas de las vidas.

Enrique Andrés Ruiz