CHARLIE HEBDO: SER O NO SER

«Yo soy Charlie Hebdo» se ha convertido, tras el atentado islamista a la sede parisina del semanario, en un eslogan político y social que ha catalizado la solidaridad mundial hacia sus víctimas. Pero entre los que han condenado tan execrable acto, las divergencias sobre «ser o no ser» Charlie Hebdo han derivado en un debate público sobre los evidentes excesos gráficos y verbales de la publicación francesa, y la discutida legitimidad de tal ejercicio al amparo de la libertad de expresión. Se han multiplicado los alternativos: «Yo no soy Charlie», «Yo soy Judío», «Yo soy Cristiano», «Yo soy Mohamed», etc., que reprueban los permanentes abusos de tan fundamental libertad, sin alinearse en ningún caso con quienes niegan el free speech, o, incluso, asesinan por puro odio a la libertad. El redactor jefe europeo de Financial Times, Tony Barber, lo decía con claridad meridiana: no cabe la más mínima exculpación de los terroristas, que deben ser penados; ni tampoco puede pretenderse que la libertad de expresión excluya la representación satírica de la religión, pero «Charlie Hebdo tiene un largo historial de burla, hostigamiento y punzonadas a los musulmanes franceses», y ha abandonado en demasiadas ocasiones el sentido común.

Escribía en Le Monde del 16 enero el filósofo francés Thibaud Collin que, si bien existe el derecho a encontrar obsoletas o peligrosas creencias o prácticas religiosas, no cabe el derecho al insulto porque la libertad de expresión se inscribe en el marco de la responsabilidad, el respeto al otro y la guía de la razón crítica. Tal fue la posición adoptada, por ejemplo, por el diarioThe New York Times tras el atentado a Charlie Hebdo, que evitó publicar las portadas del semanario francés argumentando que no tenían cabida en sus espacios «lo que deliberadamente pretenda herir las sensibilidades religiosas». Pero ¿cuáles son en nuestras sociedades los límites aceptables de la libertad de expresión? ¿Puede legítimamente mostrarse pública antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea, esto es, expresar odio? Para encontrar una respuesta razonable, resulta aleccionador acudir a los entresijos históricos que llevaron a la formulación de los límites a la libertad de expresión en el contexto del emergente derecho internacional contemporáneo de los derechos humanos tras la Segunda Guerra Mundial.

¿QUIÉN INCITA AL ODIO A QUIÉN?

La experiencia terrorífica de la Segunda Guerra Mundial marcó de forma indeleble la conciencia de la comunidad internacional. No sorprende por ello, que ya en 1947 la Asamblea Plenaria de Naciones Unidas adoptara las resoluciones nº 110 (II) Contra la propaganda a favor de una nueva guerra y contra sus incitadores y nº 127 (III) sobre Informes falsos o distorsionados. En la primera se condenaba toda forma de propaganda «diseñada o apta para provocar o promover cualquier amenaza contra la paz, ruptura de la paz o acto de agresión», sin solicitar a sus estados miembros sanciones contra los incitadores, sino medidas de promoción publicitaria y de propaganda de las relaciones amistosas entre estados y del deseo de paz de todos los pueblos. En la segunda se invita a los estados miembros a combatir la publicación de dichos informes que puedan dañar las relaciones amistosas entre los pueblos.

Durante la redacción de tales resoluciones quedó manifiesta la opuesta concepción de la libertad de expresión en los Estados Unidos y la URSS. El bloque comunista buscaba la legitimación de sus sistemas acusando a Estados Unidos de imperialismo, monopolio de prensa y discriminación racial, y atacando a la prensa norteamericana por belicista. A pesar del esfuerzo de las delegaciones norteamericana y británica para dejar claro que la propuesta de resolución contra la propaganda bélica de los delegados comunistas tenía como única finalidad la defensa del control de la prensa, sin embargo fue adoptada, entre otros motivos, por la falta de afinidad de terceros países con Estados Unidos. Tampoco fue exitosa la argumentación de la delegación norteamericana para evitar la adopción de la resolución contra los informes falsos, basada en que mayor peligro que la información falsa o distorsionada era el monopolio de la información y el control estatal del flujo informativo que puede ser utilizado para las metas políticas, nacionales o internacionales del gobierno de turno. La confrontación se repite en la Conferencia de Naciones Unidas para la Libertad de Información (Ginebra, 1948), en la que, si bien la delegación norteamericana era partidaria de luchar contra la propaganda internacional dañina de forma voluntaria y basándose en estándares morales, la delegación soviética buscaba imponer obligaciones legales estrictas a los estados, incluyendo el firme control gubernamental de la libertad de expresión. Los soviéticos admitían la práctica de la censura, pero la justificaban en la protección de la libertad de información «real» y la prevención de su abuso, y sus delegados defendían que la prensa soviética era «la más libre y democrática del mundo». El verdadero significado de tal «libertad» fue desvelado por el delegado húngaro cuando afirmó que existía libertad completa de prensa en su país, pero que, por supuesto, ello no significaba que existiera libertad para «fascistas», defensores de los terratenientes desposeídos o instigadores del odio racial y nacional. La delegación norteamericana puso en evidencia que la fraseología comunista sobre la propaganda tenía como función simplemente confundir y llevar al control estatal de la prensa, llevando a que sean los gobiernos «los que deciden sobre lo que es verdad o es falso, lo que es amistoso o inamistoso».

Tampoco escaparían a tales confrontaciones las negociaciones del que sería finalmente el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconoce la libertad de opinión y expresión, que no incluyó las enmiendas de la Unión Soviética que pretendía su limitación cuando el propósito fuera «propagar el fascismo y la agresión o incitar a la guerra entre naciones», aunque sí se mencionó en el artículo 7 la protección legal frente a la incitación a la discriminación. Tampoco tuvo éxito la URSS en incorporar en la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948 que castiga (artículo III c) la «instigación directa y pública a cometer genocidio» la explícita vinculación entre fascismo/nazismo y similares teorías racistas y el crimen de genocidio.

La elaboración del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 será de nuevo ocasión propicia para el choque sobre la libertad de expresión y, en particular, lo relativo a la «propaganda a favor de la guerra» y la «apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia», que su actual artículo 20 proscribe. El representante de la URSS, A. P. Pavlov, defendía que (sic) «los verdaderos demócratas no pueden sino ser antifascistas y antinazis, y por tanto estar obligados a combatir dichas teorías». El representante británico, G. Wilson, se manifestó a favor de luchar contra tales teorías, pero la receta era bien opuesta: «El único remedio seguro era dejar que las personas hablaran libre y claramente». Por tal motivo, Wilson pedía la supresión de tal disposición. Lady Tweedsmuir, de la delegación del Reino Unido, manifestaba la posibilidad de abuso: «La expresión “incitación al odio”, en particular, podría ser usada por gobiernos sin escrúpulos para suprimir los verdaderos derechos y libertades que el borrador del Pacto pretende preservar». El representante sudafricano, Barratt, exponía sus dudas sobre las buenas intenciones soviéticas afirmando que «era irónico como mínimo que el representante soviético hablara tanto de prohibir la propaganda bélica en el mismo momento en que el presidente del consejo de ministros de la Unión Soviética se jactaba del tamaño de sus bombas». El representante chino, Chiang, arguyó sorpresivamente contra los regímenes totalitarios que controlaban los medios de comunicación, preguntándose cómo la ley interna del estado podría prohibir la propaganda bélica cuando es el propio estado quien la realiza. Igualmente, afirmaba, el problema no radica solo en el odio racial, nacional o religioso sino en otra forma de odio no igualmente vicioso y que está en la raíz de prácticamente todos las enfermedades del mundo de entonces: el odio de clase: «En el plano internacional, la guerra de clases se dirige hacia el derrocamiento de todos los gobiernos no comunistas; en el plano interno, provoca disturbios y sangrientas guerras civiles».

La continua insistencia del bloque soviético por criminalizar los discursos bélicos, de incitación al odio (nacional, racial, religioso), fascistas y nazis, constituía una evidente estrategia ofensiva con doble finalidad: a) legitimar sus férreos sistemas de control y censura deslegitimando el discurso de Estados Unidos y de su prensa, al que acusaban de belicista y de fomentar del odio; y b) excluir al comunismo de la lista de doctrinas del odio, que quedaban así centradas en el fascismo/nazismo y las que promovían la discriminación racial. Una diabólica coartada que jugaba con la bondad declarada de la finalidad, en evidente contradicción con la realidad práctica, sangrienta y opresora, de los sistemas comunistas. El comunismo internacionalista buscaba respetabilidad mediante trampas lingüísticas en las que no pocos bienintencionados estados cayeron sin querer percatarse de los efectos que tales formulaciones podrían traer a la libertad de expresión en años venideros. Intelectuales neomarxistas que, afortunados, gozaban de libertad de expresión en las democracias occidentales, apuntalaban con sus publicaciones doctrinarias las tesis soviéticas buscando crear un clima de opinión favorable a tales propuestas. Marcuse, por ejemplo, en su ensayo «Tolerancia represiva» (1965), no siente pudor alguno en sostener que «la tolerancia que amplió el alcance y contenido de la libertad fue siempre intolerancia contra los protagonistas del status quo represivo. […] La tolerancia libertadora significaría, por tanto, la intolerancia contra los movimientos de la derecha y la tolerancia de los movimientos de la izquierda».

El doble rasero en la lucha contra la intolerancia durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial es elemento insoslayable del análisis histórico de la doctrina que actualmente llamamos hate speech, tanto de buena parte de sus formuladores teóricos como de la praxis que el bloque comunista mantuvo en los foros internacionales. Abatido el sistema comunista en los años ochenta por la evidencia de los hechos históricos que lo cuestionaban estructuralmente, y la fortaleza de las ideas y creencias de tantos que lo combatieron, es irónico que cierta inteligentsia occidental que sostenía, con distintas variantes e intensidades, ideas de matriz neomarxista en las sociedades libres, aparezca como abanderada de la lucha contra la intolerancia practicando la intolerancia. La corrección política (de la que la doctrina del discurso del odio es una concreta expresión con estatuto legal) entró en escena en los ochenta y noventa en los campus de las universidades norteamericanas, donde se sucedían con cierta frecuencia los episodios de intolerancia contra quienes osaban criticar a ciertos grupos minoritarios que parecían gozar de protección privilegiada.

EL ODIO CONTRA EL DISIDENTE

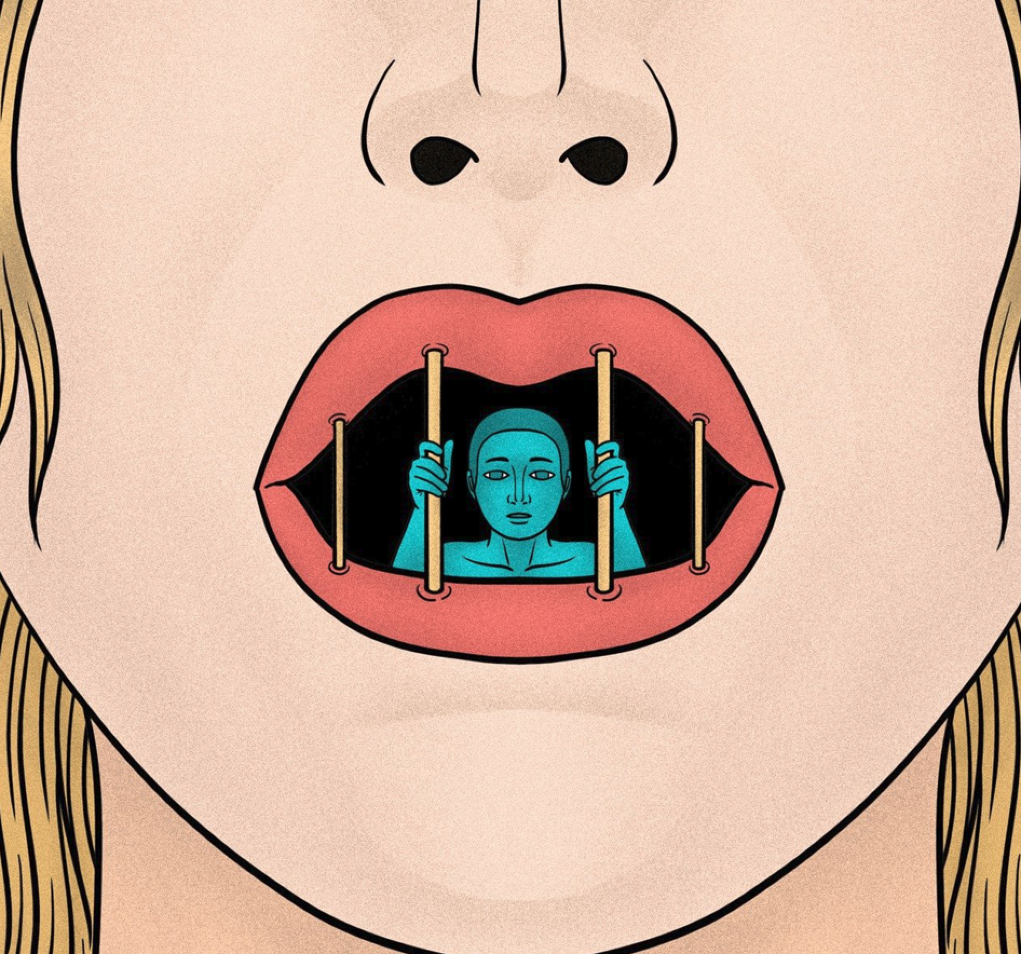

Actualmente, el poder del activismo que representa la corrección política es inmenso y se ha extendido tentacularmente en todos los ámbitos del espacio público, excluyendo manu militari del debate temas de extraordinaria relevancia social con acusaciones ad hominem que buscan la denigración del disidente. La corrección política tiene, además, la enorme ventaja para sus partidarios, afirma Jonathan Chait («Is Political Correctness Good for the Left?», New York Magazine, 2015), de eximirles de argumentar su posición ideológica. La corrección política es, simplemente, una estrategia ideológica que busca la adquisición y el mantenimiento del poder a través del secuestro del lenguaje. De esta forma, el abuso del «discurso del odio» se ha convertido en una verdadera espada de Damocles que pende sobre todo aquel que exprese sus ideas críticas respecto de personas o grupos ideológicamente privilegiados, aunque carezca de ánimo de injuriar o no incite objetivamente a la violencia

Allison Pearson se preguntaba meses atrás, en un artículo publicado en telegraph.co.uk, cómo era posible que la policía del sur de Yorkshire fuera incapaz de investigar multitud de denuncias contra hombres que violaron a 1.400 niñas durante 16 años en la localidad de Rotherham. El hecho de que los criminales fueran varones de origen paquistaní propició que tanto las autoridades municipales como policiales hicieran la vista gorda para no ser acusados de racismo. Y es que en los sistemas legales europeos se ha generalizado la inclusión de disposiciones que penalizan el llamado «discurso del odio», a pesar de que no existe un concepto universalmente aceptado de hate speech. El Comité de Ministros del Consejo de Europa se refiere a él en su recomendación 97 (20) como «toda forma de expresión que divulga, promueve o justifica el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia, incluyendo: la intolerancia expresada por el nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías, los migrantes y las personas de origen inmigrante». La pregunta que surge es: ¿por qué se condena el odio en tales casos y no en otros? ¿Por qué no se condena como hate speech la promoción del odio entre clases sociales, o contra los discapacitados, los no nacidos o los ancianos, grupos sociales no menos «vulnerables»? Por otro lado, es evidente la enorme dificultad para perfilar nítidamente los conceptos utilizados, lo que en la práctica lleva a una peligrosa interpretación expansiva que pretende hacer pasar por hate speech la «promoción de los estereotipos» (uno de ellos sería, por ejemplo, defender el matrimonio exclusivo entre varón y mujer). Este instrumento plantea enormes problemas desde el punto de vista de su compatibilidad con el principio de tipicidad penal: salvar tal objeción aludiendo a los conceptos jurídicos indeterminados que también aparecen en otras normas penales es una salida demasiado fácil que deja la cuestión básica sin responder, porque el problema no es la indeterminación a priori, sino la subjetividad sustancial que exige la determinación, que atenta nuclearmente contra la objetividad requerida penalmente, aunque esta sea a posteriori.

Como sostiene The International Civil Liberties Alliance, la aplicación de la prohibición legal del llamado discurso del odio y las legislaciones antidiscriminación dan lugar a numerosos efectos no deseados, a pesar de las buenas intenciones y nobles metas que persiguen. Tales efectos perversos son extensos, y tienden a estigmatizar a personas y grupos que poseen puntos de vista disidentes. Ello se debe a que tales legislaciones suelen formularse de modo excesivamente amplio, vago e impreciso, dando lugar a fórmulas abiertas que aumentan el riesgo inherente de abuso en la aplicación. Un ejemplo de ello sería la Decisión Marco 2008/913/jai del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal. Pero también contribuye a tales efectos tanto el celo excesivo de las autoridades y la explotación abusiva que de tales disposiciones hacen grupos radicales que buscan silenciar las críticas y anular al disidente. En última instancia, el efecto producido es que tales legislaciones se convierten en herramientas de represión más que en vehículos de protección de la libertad. Numerosos casos revelan tales prácticas abusivas, algunas de las cuales han sido recogidas por Paul B. Coleman (Censored: How European ‘Hate Speech’ Laws are Threatening Freedom of Speech, Kairós, 2012), que muestra cómo se inician investigaciones policiales e imponen sanciones civiles, e incluso penales, por criticar ciertas políticas migratorias, al islam, al modo de vida homosexual, a los doctores que cometen abortos, etc. La cuestión no es, obviamente, si se concuerda o no con tales críticas o se las considera fundadas o infundadas, sino si resulta aceptable en una sociedad democrática prohibirlas legalmente.

Cierto es que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 afirma que el ejercicio de la libertad de expresión «entraña deberes y responsabilidades especiales» (artículo 19.3), y puede restringirse por ley siempre que sea necesario para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas (el artículo 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos —CEDH— añadirá, además, la defensa de la integridad territorial, la seguridad pública, evitar la divulgación de informaciones confidenciales y garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial). Más allá de la recta aplicación de tales limitaciones (incluidas la prohibición de la injuria o calumnia —con independencia del grupo al que pertenezca la víctima— y la instigación directa a la violencia), o del abuso de derecho ex artículo 17 CEDH, la restricción de la libertad de expresión es difícilmente conciliable con los principios democráticos.

REFLEXIÓN FINAL

No cabe duda de que la armonía social es indispensable para la coexistencia pacífica entre las personas, pero la paz social en una sociedad libre no excluye el debate crítico sobre toda cuestión de relevancia social. En tal sentido, afirma el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la libertad de expresión protege no solo el contenido, la forma y el tono de las informaciones e ideas recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también las que «ofenden, resultan chocantes o perturban al Estado o a una parte de la comunidad» (Handyside c. Reino Unido, 1976, ap. 49), excluyéndose la incitación a la violencia, a la resistencia armada o la insurrección. Ciertamente, el Estado democrático de derecho debe proteger a toda persona de la violencia, de la incitación a la violencia (cuando existe un riesgo real e inminente de que una expresión la desencadene, incluyendo la apología del terrorismo), y de la intimidación y el acoso. Pero no beneficia al bien común social la exclusión de ningún asunto del debate público, la expulsión del disidente mediante su estigmatización, ni la manipulación lingüística que utiliza clichés (v.gr., la retahíla de presuntas «fobias») para mantener el control ideológico del espacio público.